35

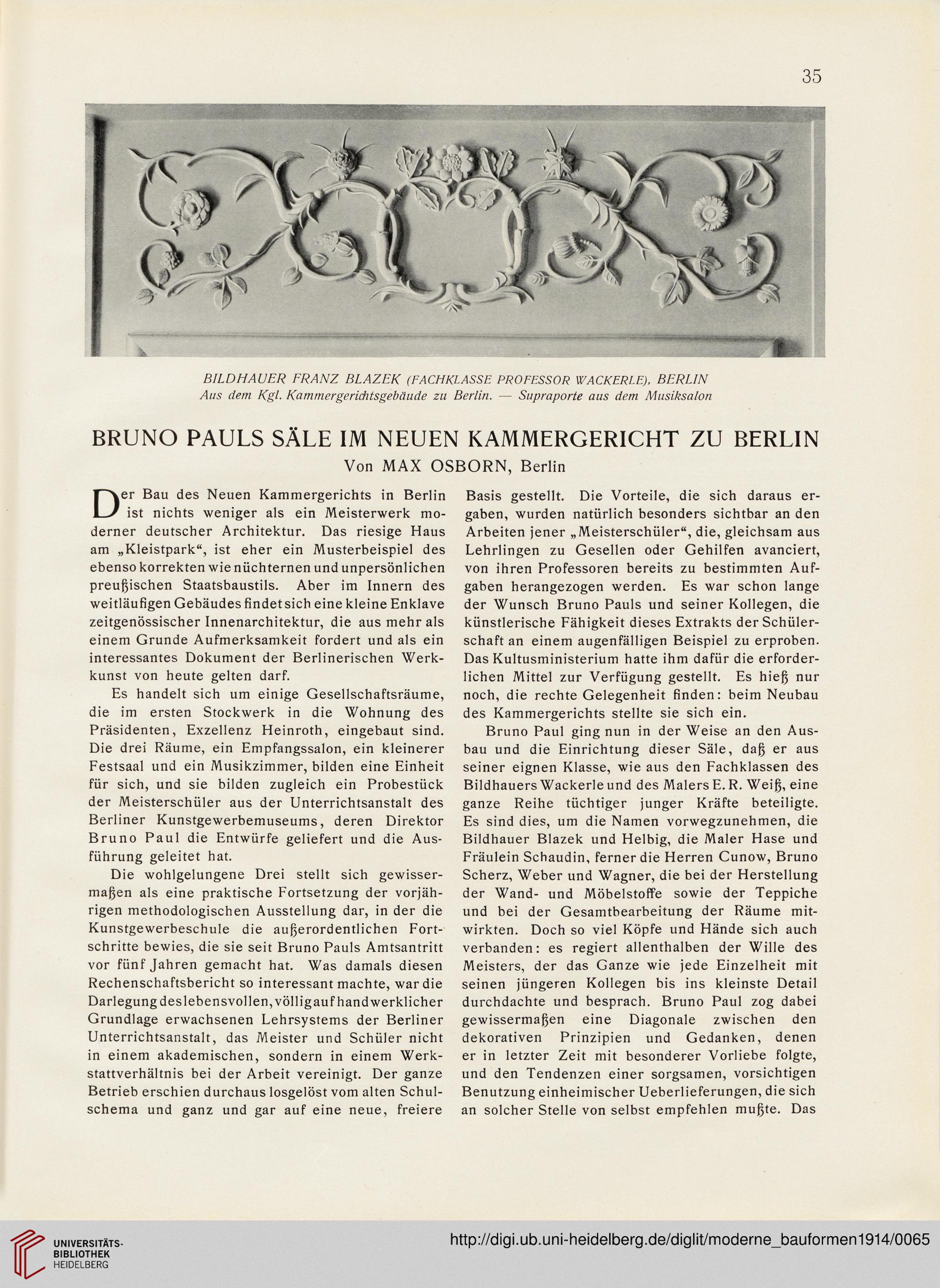

BILDHAUER FRANZ BLAZEK (FACHKLASSE PROFESSOR WACKERLE), BERLIN

Aus dem Kgl. Kammergerichtsgebäude zu Berlin. — Supraporte aus dem Musiksalon

BRUNO PAULS SALE IM NEUEN KAMMERGERICHT ZU BERLIN

Von MAX OSBORN, Berlin

Der Bau des Neuen Kammergerichts in Berlin

ist nichts weniger als ein Meisterwerk mo-

derner deutscher Architektur. Das riesige Haus

am „Kleistpark“, ist eher ein Musterbeispiel des

ebenso korrekten wie nüchternen und unpersönlichen

preußischen Staatsbaustils. Aber im Innern des

weitläufigen Gebäudes findetsich eine kleine Enklave

zeitgenössischer Innenarchitektur, die aus mehr als

einem Grunde Aufmerksamkeit fordert und als ein

interessantes Dokument der Berlinerischen Werk-

kunst von heute gelten darf.

Es handelt sich um einige Gesellschaftsräume,

die im ersten Stockwerk in die Wohnung des

Präsidenten, Exzellenz Heinroth, eingebaut sind.

Die drei Räume, ein Empfangssalon, ein kleinerer

Festsaal und ein Musikzimmer, bilden eine Einheit

für sich, und sie bilden zugleich ein Probestück

der Meisterschüler aus der Unterrichtsanstalt des

Berliner Kunstgewerbemuseums, deren Direktor

Bruno Paul die Entwürfe geliefert und die Aus-

führung geleitet hat.

Die wohlgelungene Drei stellt sich gewisser-

maßen als eine praktische Fortsetzung der vorjäh-

rigen methodologischen Ausstellung dar, in der die

Kunstgewerbeschule die außerordentlichen Fort-

schritte bewies, die sie seit Bruno Pauls Amtsantritt

vor fünf Jahren gemacht hat. Was damals diesen

Rechenschaftsbericht so interessant machte, war die

Darlegung des lebensvollen, völlig auf handwerklicher

Grundlage erwachsenen Lehrsystems der Berliner

Unterrichtsanstalt, das Meister und Schüler nicht

in einem akademischen, sondern in einem Werk-

stattverhältnis bei der Arbeit vereinigt. Der ganze

Betrieb erschien durchaus losgelöst vom alten Schul-

schema und ganz und gar auf eine neue, freiere

Basis gestellt. Die Vorteile, die sich daraus er-

gaben, wurden natürlich besonders sichtbar an den

Arbeiten jener „Meisterschüler“, die, gleichsam aus

Lehrlingen zu Gesellen oder Gehilfen avanciert,

von ihren Professoren bereits zu bestimmten Auf-

gaben herangezogen werden. Es war schon lange

der Wunsch Bruno Pauls und seiner Kollegen, die

künstlerische Fähigkeit dieses Extrakts der Schüler-

schaft an einem augenfälligen Beispiel zu erproben.

Das Kultusministerium hatte ihm dafür die erforder-

lichen Mittel zur Verfügung gestellt. Es hieß nur

noch, die rechte Gelegenheit finden: beim Neubau

des Kammergerichts stellte sie sich ein.

Bruno Paul ging nun in der Weise an den Aus-

bau und die Einrichtung dieser Säle, daß er aus

seiner eignen Klasse, wie aus den Fachklassen des

Bildhauers Wackerle und des Malers E. R. Weiß, eine

ganze Reihe tüchtiger junger Kräfte beteiligte.

Es sind dies, um die Namen vorwegzunehmen, die

Bildhauer Blazek und Helbig, die Maler Hase und

Fräulein Schaudin, ferner die Herren Cunow, Bruno

Scherz, Weber und Wagner, die bei der Herstellung

der Wand- und Möbelstoffe sowie der Teppiche

und bei der Gesamtbearbeitung der Räume mit-

wirkten. Doch so viel Köpfe und Hände sich auch

verbanden: es regiert allenthalben der Wille des

Meisters, der das Ganze wie jede Einzelheit mit

seinen jüngeren Kollegen bis ins kleinste Detail

durchdachte und besprach. Bruno Paul zog dabei

gewissermaßen eine Diagonale zwischen den

dekorativen Prinzipien und Gedanken, denen

er in letzter Zeit mit besonderer Vorliebe folgte,

und den Tendenzen einer sorgsamen, vorsichtigen

Benutzung einheimischer Ueberlieferungen, die sich

an solcher Stelle von selbst empfehlen mußte. Das

BILDHAUER FRANZ BLAZEK (FACHKLASSE PROFESSOR WACKERLE), BERLIN

Aus dem Kgl. Kammergerichtsgebäude zu Berlin. — Supraporte aus dem Musiksalon

BRUNO PAULS SALE IM NEUEN KAMMERGERICHT ZU BERLIN

Von MAX OSBORN, Berlin

Der Bau des Neuen Kammergerichts in Berlin

ist nichts weniger als ein Meisterwerk mo-

derner deutscher Architektur. Das riesige Haus

am „Kleistpark“, ist eher ein Musterbeispiel des

ebenso korrekten wie nüchternen und unpersönlichen

preußischen Staatsbaustils. Aber im Innern des

weitläufigen Gebäudes findetsich eine kleine Enklave

zeitgenössischer Innenarchitektur, die aus mehr als

einem Grunde Aufmerksamkeit fordert und als ein

interessantes Dokument der Berlinerischen Werk-

kunst von heute gelten darf.

Es handelt sich um einige Gesellschaftsräume,

die im ersten Stockwerk in die Wohnung des

Präsidenten, Exzellenz Heinroth, eingebaut sind.

Die drei Räume, ein Empfangssalon, ein kleinerer

Festsaal und ein Musikzimmer, bilden eine Einheit

für sich, und sie bilden zugleich ein Probestück

der Meisterschüler aus der Unterrichtsanstalt des

Berliner Kunstgewerbemuseums, deren Direktor

Bruno Paul die Entwürfe geliefert und die Aus-

führung geleitet hat.

Die wohlgelungene Drei stellt sich gewisser-

maßen als eine praktische Fortsetzung der vorjäh-

rigen methodologischen Ausstellung dar, in der die

Kunstgewerbeschule die außerordentlichen Fort-

schritte bewies, die sie seit Bruno Pauls Amtsantritt

vor fünf Jahren gemacht hat. Was damals diesen

Rechenschaftsbericht so interessant machte, war die

Darlegung des lebensvollen, völlig auf handwerklicher

Grundlage erwachsenen Lehrsystems der Berliner

Unterrichtsanstalt, das Meister und Schüler nicht

in einem akademischen, sondern in einem Werk-

stattverhältnis bei der Arbeit vereinigt. Der ganze

Betrieb erschien durchaus losgelöst vom alten Schul-

schema und ganz und gar auf eine neue, freiere

Basis gestellt. Die Vorteile, die sich daraus er-

gaben, wurden natürlich besonders sichtbar an den

Arbeiten jener „Meisterschüler“, die, gleichsam aus

Lehrlingen zu Gesellen oder Gehilfen avanciert,

von ihren Professoren bereits zu bestimmten Auf-

gaben herangezogen werden. Es war schon lange

der Wunsch Bruno Pauls und seiner Kollegen, die

künstlerische Fähigkeit dieses Extrakts der Schüler-

schaft an einem augenfälligen Beispiel zu erproben.

Das Kultusministerium hatte ihm dafür die erforder-

lichen Mittel zur Verfügung gestellt. Es hieß nur

noch, die rechte Gelegenheit finden: beim Neubau

des Kammergerichts stellte sie sich ein.

Bruno Paul ging nun in der Weise an den Aus-

bau und die Einrichtung dieser Säle, daß er aus

seiner eignen Klasse, wie aus den Fachklassen des

Bildhauers Wackerle und des Malers E. R. Weiß, eine

ganze Reihe tüchtiger junger Kräfte beteiligte.

Es sind dies, um die Namen vorwegzunehmen, die

Bildhauer Blazek und Helbig, die Maler Hase und

Fräulein Schaudin, ferner die Herren Cunow, Bruno

Scherz, Weber und Wagner, die bei der Herstellung

der Wand- und Möbelstoffe sowie der Teppiche

und bei der Gesamtbearbeitung der Räume mit-

wirkten. Doch so viel Köpfe und Hände sich auch

verbanden: es regiert allenthalben der Wille des

Meisters, der das Ganze wie jede Einzelheit mit

seinen jüngeren Kollegen bis ins kleinste Detail

durchdachte und besprach. Bruno Paul zog dabei

gewissermaßen eine Diagonale zwischen den

dekorativen Prinzipien und Gedanken, denen

er in letzter Zeit mit besonderer Vorliebe folgte,

und den Tendenzen einer sorgsamen, vorsichtigen

Benutzung einheimischer Ueberlieferungen, die sich

an solcher Stelle von selbst empfehlen mußte. Das