150

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

Scherbchen; auch schwache Aschenspuren rings um das Skelett lassen auf römische

Zugehörigkeit schließen. Um die Frage zu entscheiden, ob hier ein wesentlich späteres

Grab oder das Grab eines Einwohners einer anderen Nationalität, die streng an Be-

erdigung festhielt, vorliegt, dazu ist das Material zu dürftig. — Die Lage des römischen

Friedhofs ist gut gewählt. Er schließt sich an die bürgerliche Niederlassung an, die

ihn selbst wieder vom Kastell trennt, und zwar an dessen in Einzelvillen auslaufendes

Westende. Gen "Westen zieht er sich vermutlich bis dahin, wo das Gelände zu der

an die Jagst von Norden her anspringenden Anhöhe ansteigt. Ein Beweis, daß es

sich um den Soldatenfriedhof handelt, ist nicht zum Vorschein gekommen. Es

scheint auch nicht wahrscheinlich, daß dieser so weit vom Kastell entfernt (etwa

einen halben Kilometer) gelegen gewesen ist.

Unter den Funden sind zuerst zu nennen: 17 Münzen; neun sind je eine Münze des

Kaisers Hadrian (117 —138), des Kaisers Antoninus Pius (138 — 161), zwei seiner Ge-

mahlin Faustina der Aelteren, eine des Kaisers Marc Aurel (161—180), zwei seiner

Gemahlin Faustina der Jüngeren, eine des Lucius Verus, Marc Aurels Adoptivbruder

und Mitregent (161—172),

eine des Kaisers Commo-

dus (180 -192). Vertreten

ist also fast das ganze

2. Jahrhundert. An Me-

tallgegenständen fanden

sich unter anderem ein

Bronzeplättchen von

einem Flügel, wohl von

einer Statue, ein Bronze-

kopf, ein Bronzehäkchen,

Traggriff aus Eisen und

Bronze, Drehschüssel,

Kettenglied, Kloben, Mes-

ser und Nägel aus Eisen,

letztere zumTeil die Reste

einer für die Leichen-

verbrennung zusammen-

gezimmerten Bahre, zum

Teil die Reste einer Art

Holzurne. Ueberwiegend

sind die Tonf unde; auf-

fallenderweise mir zwei

Lampen, umso reichhal-

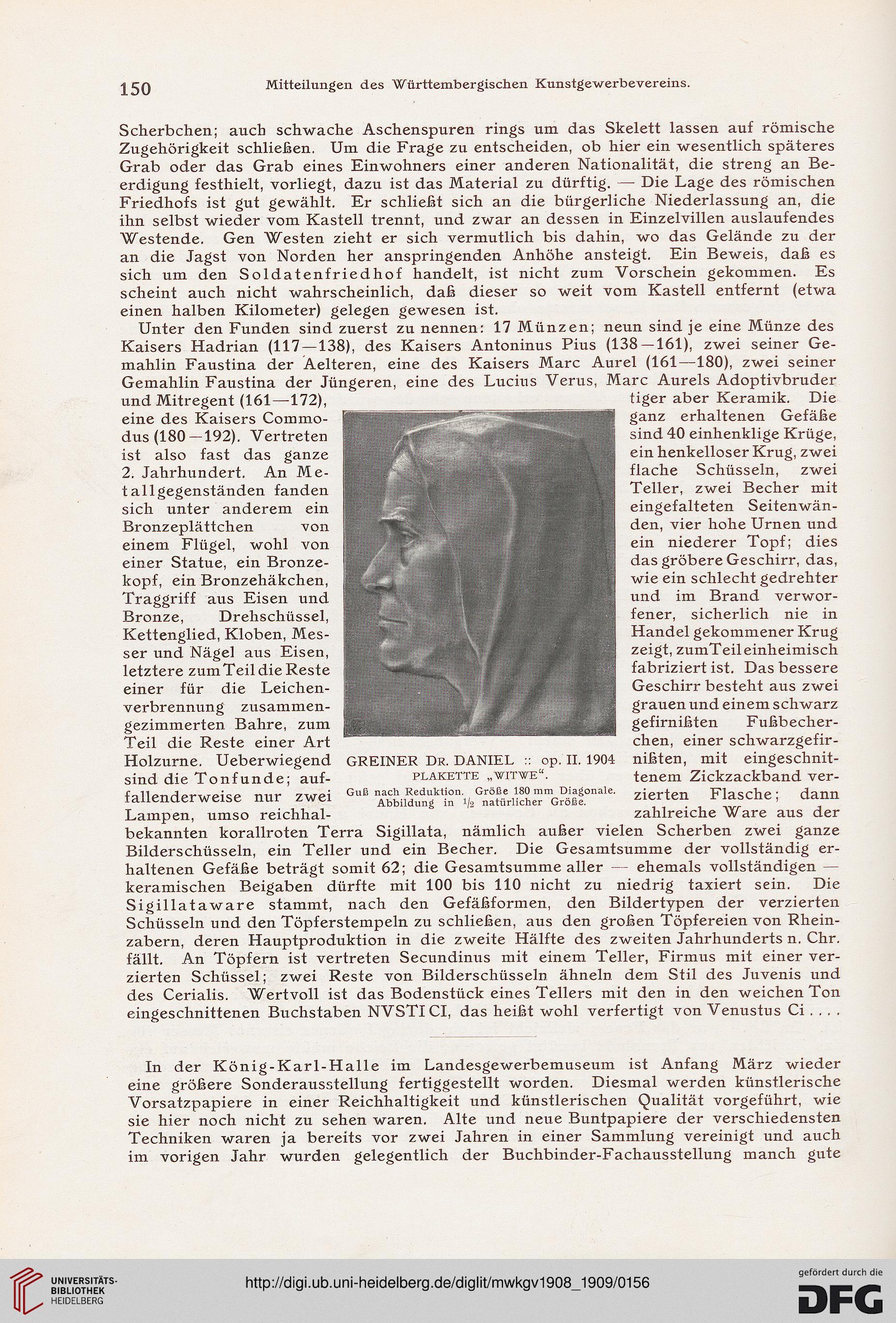

GREINER Dr. DANIEL :: op. II. 1904

PLAKETTE „WITWE".

Guß nach Reduktion. Größe 180 mm Diagonale.

Abbildung in 1/2 natürlicher Größe.

tiger aber Keramik. Die

ganz erhaltenen Gefäße

sind 40 einhenklige Krüge,

ein henkelloser Krug, zwei

flache Schüsseln, zwei

Teller, zwei Becher mit

eingefalteten Seitenwän-

den, vier hohe Urnen und

ein niederer Topf; dies

das gröbere Geschirr, das,

wie ein schlecht gedrehter

und im Brand verwor-

fener, sicherlich nie in

Handel gekommener Krug

zeigt, zumTeil einheimisch

fabriziert ist. Das bessere

Geschirr besteht aus zwei

grauen und einem schwarz

gefirnißten Fußbecher-

chen, einer schwarzgefir-

nißten, mit eingeschnit-

tenem Zickzackband ver-

zierten Flasche; dann

zahlreiche "Ware aus der

vielen Scherben zwei ganze

bekannten korallroten Terra Sigillata, nämlich außer

Bilderschüsseln, ein Teller und ein Becher. Die Gesamtsumme der vollständig er-

haltenen Gefäße beträgt somit 62; die Gesamtsumme aller — ehemals vollständigen

keramischen Beigaben dürfte mit 100 bis 110 nicht zu niedrig taxiert sein. Die

Sigillataware stammt, nach den Gefäßformen, den Bildertypen der verzierten

Schüsseln und den Töpferstempeln zu schließen, aus den großen Töpfereien von Rhein-

zabern, deren Hauptproduktion in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

fällt. An Töpfern ist vertreten Secundimis mit einem Teller, Firmus mit einer ver-

zierten Schüssel; zwei Reste von Bilderschüsseln ähneln dem Stil des Juvenis und

des Cerialis. Wertvoll ist das Bodenstück eines Tellers mit den in den weichen Ton

eingeschnittenen Buchstaben NVSTI CI, das heißt wohl verfertigt von Venustus Ci . . . .

In der König-Karl-Halle im Landesgewerbemuseum ist Anfang März wieder

eine größere Sonderausstellung fertiggestellt worden. Diesmal werden künstlerische

Vorsatzpapiere in einer Reichhaltigkeit und künstlerischen Qualität vorgeführt, wie

sie hier noch nicht zu sehen waren. Alte und neue Buntpapiere der verschiedensten

Techniken waren ja bereits vor zwei Jahren in einer Sammlung vereinigt und auch

im vorigen Jahr wurden gelegentlich der Buchbinder-Fachausstellung manch gute

Mitteilungen des Württembergischen Kunstgewerbevereins.

Scherbchen; auch schwache Aschenspuren rings um das Skelett lassen auf römische

Zugehörigkeit schließen. Um die Frage zu entscheiden, ob hier ein wesentlich späteres

Grab oder das Grab eines Einwohners einer anderen Nationalität, die streng an Be-

erdigung festhielt, vorliegt, dazu ist das Material zu dürftig. — Die Lage des römischen

Friedhofs ist gut gewählt. Er schließt sich an die bürgerliche Niederlassung an, die

ihn selbst wieder vom Kastell trennt, und zwar an dessen in Einzelvillen auslaufendes

Westende. Gen "Westen zieht er sich vermutlich bis dahin, wo das Gelände zu der

an die Jagst von Norden her anspringenden Anhöhe ansteigt. Ein Beweis, daß es

sich um den Soldatenfriedhof handelt, ist nicht zum Vorschein gekommen. Es

scheint auch nicht wahrscheinlich, daß dieser so weit vom Kastell entfernt (etwa

einen halben Kilometer) gelegen gewesen ist.

Unter den Funden sind zuerst zu nennen: 17 Münzen; neun sind je eine Münze des

Kaisers Hadrian (117 —138), des Kaisers Antoninus Pius (138 — 161), zwei seiner Ge-

mahlin Faustina der Aelteren, eine des Kaisers Marc Aurel (161—180), zwei seiner

Gemahlin Faustina der Jüngeren, eine des Lucius Verus, Marc Aurels Adoptivbruder

und Mitregent (161—172),

eine des Kaisers Commo-

dus (180 -192). Vertreten

ist also fast das ganze

2. Jahrhundert. An Me-

tallgegenständen fanden

sich unter anderem ein

Bronzeplättchen von

einem Flügel, wohl von

einer Statue, ein Bronze-

kopf, ein Bronzehäkchen,

Traggriff aus Eisen und

Bronze, Drehschüssel,

Kettenglied, Kloben, Mes-

ser und Nägel aus Eisen,

letztere zumTeil die Reste

einer für die Leichen-

verbrennung zusammen-

gezimmerten Bahre, zum

Teil die Reste einer Art

Holzurne. Ueberwiegend

sind die Tonf unde; auf-

fallenderweise mir zwei

Lampen, umso reichhal-

GREINER Dr. DANIEL :: op. II. 1904

PLAKETTE „WITWE".

Guß nach Reduktion. Größe 180 mm Diagonale.

Abbildung in 1/2 natürlicher Größe.

tiger aber Keramik. Die

ganz erhaltenen Gefäße

sind 40 einhenklige Krüge,

ein henkelloser Krug, zwei

flache Schüsseln, zwei

Teller, zwei Becher mit

eingefalteten Seitenwän-

den, vier hohe Urnen und

ein niederer Topf; dies

das gröbere Geschirr, das,

wie ein schlecht gedrehter

und im Brand verwor-

fener, sicherlich nie in

Handel gekommener Krug

zeigt, zumTeil einheimisch

fabriziert ist. Das bessere

Geschirr besteht aus zwei

grauen und einem schwarz

gefirnißten Fußbecher-

chen, einer schwarzgefir-

nißten, mit eingeschnit-

tenem Zickzackband ver-

zierten Flasche; dann

zahlreiche "Ware aus der

vielen Scherben zwei ganze

bekannten korallroten Terra Sigillata, nämlich außer

Bilderschüsseln, ein Teller und ein Becher. Die Gesamtsumme der vollständig er-

haltenen Gefäße beträgt somit 62; die Gesamtsumme aller — ehemals vollständigen

keramischen Beigaben dürfte mit 100 bis 110 nicht zu niedrig taxiert sein. Die

Sigillataware stammt, nach den Gefäßformen, den Bildertypen der verzierten

Schüsseln und den Töpferstempeln zu schließen, aus den großen Töpfereien von Rhein-

zabern, deren Hauptproduktion in die zweite Hälfte des zweiten Jahrhunderts n. Chr.

fällt. An Töpfern ist vertreten Secundimis mit einem Teller, Firmus mit einer ver-

zierten Schüssel; zwei Reste von Bilderschüsseln ähneln dem Stil des Juvenis und

des Cerialis. Wertvoll ist das Bodenstück eines Tellers mit den in den weichen Ton

eingeschnittenen Buchstaben NVSTI CI, das heißt wohl verfertigt von Venustus Ci . . . .

In der König-Karl-Halle im Landesgewerbemuseum ist Anfang März wieder

eine größere Sonderausstellung fertiggestellt worden. Diesmal werden künstlerische

Vorsatzpapiere in einer Reichhaltigkeit und künstlerischen Qualität vorgeführt, wie

sie hier noch nicht zu sehen waren. Alte und neue Buntpapiere der verschiedensten

Techniken waren ja bereits vor zwei Jahren in einer Sammlung vereinigt und auch

im vorigen Jahr wurden gelegentlich der Buchbinder-Fachausstellung manch gute