Schrezheimer Fayencen.

163

berg damals noch kein wirkliches Porzellan erzeugt wurde, daß die nächste

Manufaktur echten Porzellans, nämlich Höchst im Kurmainzischen, erst seit

sechs Jahren arbeitete und daß die später zur Porzellanerzeugung übergehenden

Fabriken von Ansbach, Kassel, Fulda, Kelsterbach usw. erst eine mitunter sehr

lange Periode der Fayenceherstellung durchzumachen hatten, ehe sie unter den

vielen reisenden Scharlatans einen wirklichen „Arkanisten" fanden, der ihnen das,

in Meißen und dessen Tochterunternehmungen eifersüchtigst gehütete Geheimnis

der Porzellanherstellung verraten konnte und wollte. Dem Bux stand aber

zunächst keiner der Arkanisten, die sich ihr Ueberläufertum ganz gehörig be-

zahlen ließen, zur Verfügung, obwohl er es an diesbezüglichen Bemühungen

nicht fehlen ließ.

Aber auch mit der Fayence-Erzeugung konnte man damals ein gutes Ge-

schäft machen, wie die Blüte der Fabriken von Ansbach, Göggingen, Bayreuth,

Künersberg oder Nürnberg beweist, denen Bux einen Teil ihres ansehnlichen

Exportes abgewinnen wollte. Trat doch damals im wohlhabenden Bürger-

hause an Stelle des Zinns und selbst im Bauernhause an Stelle der bauern-

mäßigen Hafnerware immer mehr die appetitlichere Fayence. Bux kannte

offenbar die Bedürfnisse seiner Zeit ganz gut und bereitete alles sorgfältig

vor. Noch vor der Erteilung des Privilegs sicherte er sich von der Gemeinde

Schrezheim nach dem oberamtlichen Kaufprotokoll vom 13. April 1752 einen

geeigneten Platz nebst Wasserkraft für die, in der Nähe des „ Schleifhäusle"

etwa ein Kilometer südwestlich von Schrezheim noch heute stehende Glasur-

mühle zu den günstigsten Bedingungen. Gleich darauf begann er nicht nur

in Schrezheim, sondern auch in den Gemeinden der Umgebung, und zwar in

Neunheim, Neuler „gegen billigmäsige abfindung", ferner auf den Hutweiden

in Reichenbach und Röhlingen „ohnentgeltlich" Erde zu graben, bis er sich

für die geeigneteste Tonerde in Neunheim endgültig entschied.

Aber gleich zu Anfang seiner Tätigkeit hatte er schon mit erheblichen

Widerwärtigkeiten und Konkurrenzkämpfen zu tun. Der Zwist begann in der

Familie selbst. Die Familie Bux vertrug sich nicht recht mit der verschwä-

gerten Familie Pfeiffer, die von der

Großmutter des Fabrikgründers

schon in ihrem Testamente mehr

berücksichtigt worden war. Da eine

Anfechtung des Testamentes den

Verlust der Erbschaft zur Folge ge-

habt hätte, bemühte sich Johann Bux,

die Kinder des verstorbenen Oheims,

des Fuchsenwirtes in Ellwangen, be-

ziehungsweise deren Mandatar, den

Landkapitän Arnold Friedrich Prahl

(auch Prall geschrieben) wenigstens

aus der Mitpflegeschaft der An-

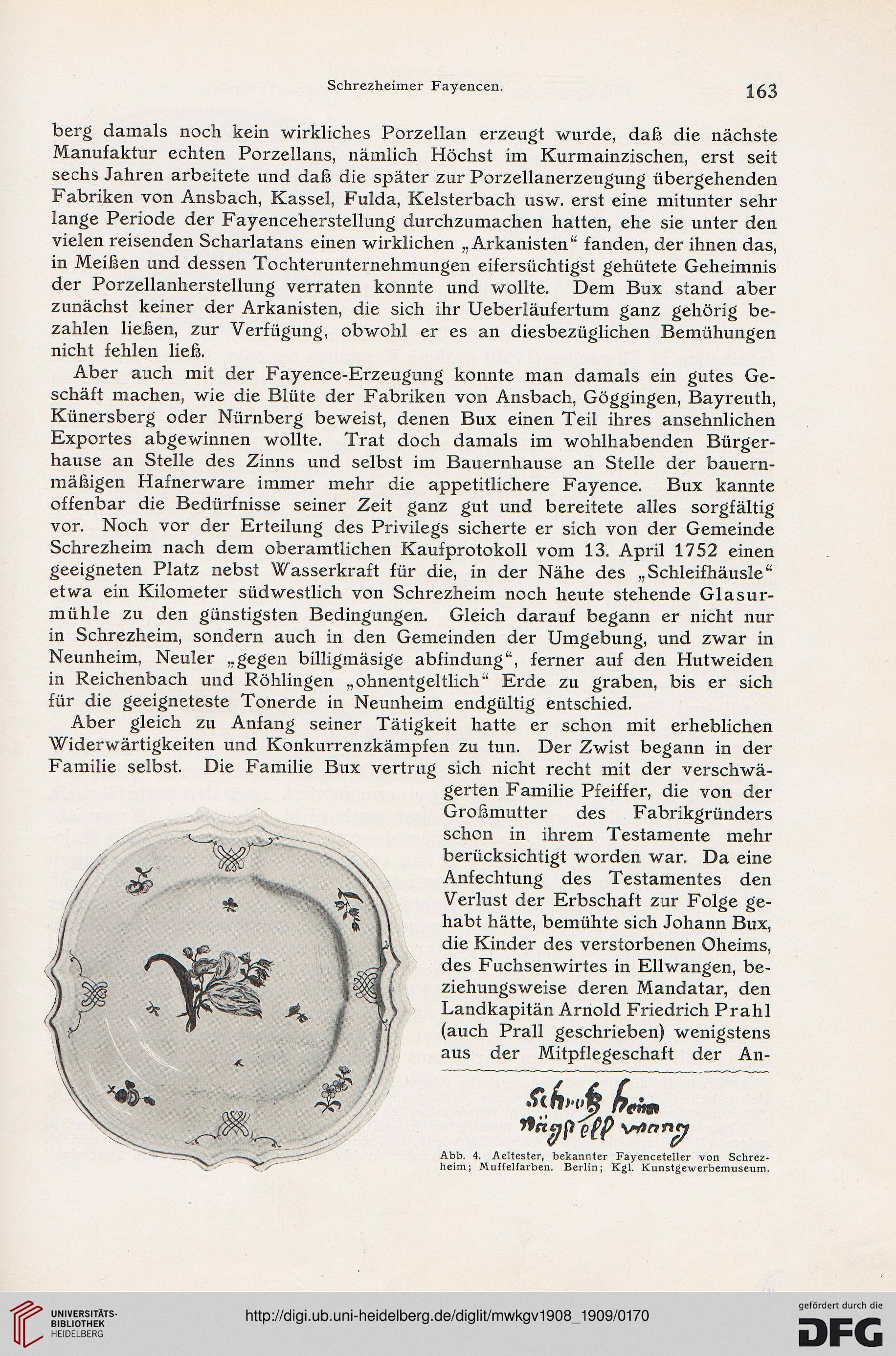

Abb. 4. Aeltester, bekannter Fayenceteller von Schrez-

heim; Muffelfarben. Berlin; Kgl. Kunstgewerbemuseum.

163

berg damals noch kein wirkliches Porzellan erzeugt wurde, daß die nächste

Manufaktur echten Porzellans, nämlich Höchst im Kurmainzischen, erst seit

sechs Jahren arbeitete und daß die später zur Porzellanerzeugung übergehenden

Fabriken von Ansbach, Kassel, Fulda, Kelsterbach usw. erst eine mitunter sehr

lange Periode der Fayenceherstellung durchzumachen hatten, ehe sie unter den

vielen reisenden Scharlatans einen wirklichen „Arkanisten" fanden, der ihnen das,

in Meißen und dessen Tochterunternehmungen eifersüchtigst gehütete Geheimnis

der Porzellanherstellung verraten konnte und wollte. Dem Bux stand aber

zunächst keiner der Arkanisten, die sich ihr Ueberläufertum ganz gehörig be-

zahlen ließen, zur Verfügung, obwohl er es an diesbezüglichen Bemühungen

nicht fehlen ließ.

Aber auch mit der Fayence-Erzeugung konnte man damals ein gutes Ge-

schäft machen, wie die Blüte der Fabriken von Ansbach, Göggingen, Bayreuth,

Künersberg oder Nürnberg beweist, denen Bux einen Teil ihres ansehnlichen

Exportes abgewinnen wollte. Trat doch damals im wohlhabenden Bürger-

hause an Stelle des Zinns und selbst im Bauernhause an Stelle der bauern-

mäßigen Hafnerware immer mehr die appetitlichere Fayence. Bux kannte

offenbar die Bedürfnisse seiner Zeit ganz gut und bereitete alles sorgfältig

vor. Noch vor der Erteilung des Privilegs sicherte er sich von der Gemeinde

Schrezheim nach dem oberamtlichen Kaufprotokoll vom 13. April 1752 einen

geeigneten Platz nebst Wasserkraft für die, in der Nähe des „ Schleifhäusle"

etwa ein Kilometer südwestlich von Schrezheim noch heute stehende Glasur-

mühle zu den günstigsten Bedingungen. Gleich darauf begann er nicht nur

in Schrezheim, sondern auch in den Gemeinden der Umgebung, und zwar in

Neunheim, Neuler „gegen billigmäsige abfindung", ferner auf den Hutweiden

in Reichenbach und Röhlingen „ohnentgeltlich" Erde zu graben, bis er sich

für die geeigneteste Tonerde in Neunheim endgültig entschied.

Aber gleich zu Anfang seiner Tätigkeit hatte er schon mit erheblichen

Widerwärtigkeiten und Konkurrenzkämpfen zu tun. Der Zwist begann in der

Familie selbst. Die Familie Bux vertrug sich nicht recht mit der verschwä-

gerten Familie Pfeiffer, die von der

Großmutter des Fabrikgründers

schon in ihrem Testamente mehr

berücksichtigt worden war. Da eine

Anfechtung des Testamentes den

Verlust der Erbschaft zur Folge ge-

habt hätte, bemühte sich Johann Bux,

die Kinder des verstorbenen Oheims,

des Fuchsenwirtes in Ellwangen, be-

ziehungsweise deren Mandatar, den

Landkapitän Arnold Friedrich Prahl

(auch Prall geschrieben) wenigstens

aus der Mitpflegeschaft der An-

Abb. 4. Aeltester, bekannter Fayenceteller von Schrez-

heim; Muffelfarben. Berlin; Kgl. Kunstgewerbemuseum.