Schrezheimer Fayencen.

179

Rosenberg [Abb. 19J) nicht signiert sind; das letztere Fayence-Gemälde, das

aus der Pfitzerschen Familie stammt, hat auch ortsgeschichtliches Interesse,

indem es — allerdings ziemlich unbeholfen — die Rosenwirtschaft von Schrez-

heim und die ehemalige Fayencefabrik darstellen soll. Hierher zählt auch

noch ein zweites Fayencebild in der Ellwanger Altertümersammlung, nämlich

ein musizierendes Liebespaar „Ein neu Liedlein — Semper lustig nonquom (!)

traurig"; hier sind die Rokoko-Ecken des Rahmens eisenrot bemalt. Alle

diese Bilder sind nichts als degenerierte Abkömmlinge besserer Porzellan-

vorläufer, die in der Rokokozeit an verschiedenen Stellen, namentlich in der

Braunschweigischen Manufaktur von Fürstenberg hergestellt worden waren;

die derbe Fayencemasse, die die zarten Rocaille-Ornamente des Porzellans

nicht erreichen kann, bringt höchstens die Wirkung von bemalten Ofenkacheln

heraus.1

Aber auch andere Schrezheimer Fayence-Objekte, die Porzellanmustern

unmittelbar nachempfunden sind und die gleiche polychrome Malerei in

Muffelfarben aufweisen (wie auf dem Fayence-Tabernakel der Antoniuskapelle),

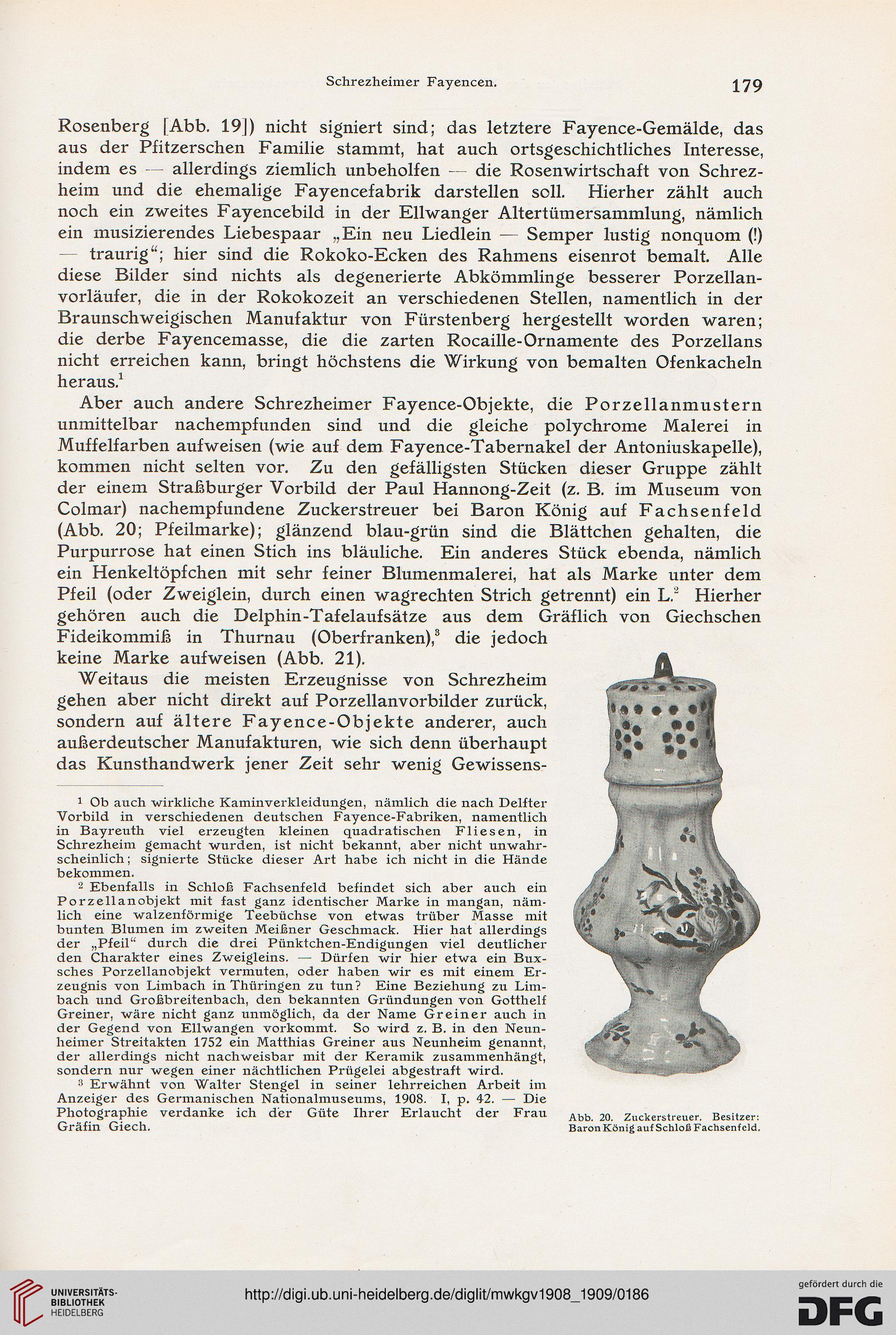

kommen nicht selten vor. Zu den gefälligsten Stücken dieser Gruppe zählt

der einem Straßburger Vorbild der Paul Hannong-Zeit (z. B. im Museum von

Colmar) nachempfundene Zuckerstreuer bei Baron König auf Fachsenfeld

(Abb. 20; Pfeilmarke); glänzend blau-grün sind die Blättchen gehalten, die

Purpurrose hat einen Stich ins bläuliche. Ein anderes Stück ebenda, nämlich

ein Henkeltöpfchen mit sehr feiner Blumenmalerei, hat als Marke unter dem

Pfeil (oder Zweiglein, durch einen wagrechten Strich getrennt) ein L.~ Hierher

gehören auch die Delphin-Tafelaufsätze aus dem Gräflich von Giechschen

Fideikommiß in Thurnau (Oberfranken),8 die jedoch

keine Marke aufweisen (Abb. 21).

"Weitaus die meisten Erzeugnisse von Schrezheim

gehen aber nicht direkt auf Porzellanvorbilder zurück,

sondern auf ältere Fayence-Objekte anderer, auch

außerdeutscher Manufakturen, wie sich denn überhaupt

das Kunsthandwerk jener Zeit sehr wenig Gewissens-

1 Ob auch wirkliche Kaminverkleidungen, nämlich die nach Delfter

Vorbild in verschiedenen deutschen Fayence-Fabriken, namentlich

in Bayreuth viel erzeugten kleinen quadratischen Fliesen, in

Schrezheim gemacht wurden, ist nicht bekannt, aber nicht unwahr-

scheinlich ; signierte Stücke dieser Art habe ich nicht in die Hände

bekommen.

2 Ebenfalls in Schloß Fachsenfeld befindet sich aber auch ein

Porzellanobjekt mit fast ganz identischer Marke in mangan, näm-

lich eine walzenförmige Teebüchse von etwas trüber Masse mit

bunten Blumen im zweiten Meißner Geschmack. Hier hat allerdings

der „Pfeil" durch die drei Pünktchen-Endigungen viel deutlicher

den Charakter eines Zweigleins. — Dürfen wir hier etwa ein Bux-

sches Porzellanobjekt vermuten, oder haben wir es mit einem Er-

zeugnis von Limbach in Thüringen zu tun? Eine Beziehung zu Lim-

bach und Großbreitenbach, den bekannten Gründungen von Gottheit

Greiner, wäre nicht ganz unmöglich, da der Name Greiner auch in

der Gegend von Ellwangen vorkommt. So wird z. B. in den Neun-

heimer Streitakten 1752 ein Matthias Greiner aus Neunheim genannt,

der allerdings nicht nachweisbar mit der Keramik zusammenhängt,

sondern nur wegen einer nächtlichen Prügelei abgestraft wird.

8 Erwähnt von Walter Stengel in seiner lehrreichen Arbeit im

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1908. I, p. 42. — Die

Photographie verdanke ich der Güte Ihrer Erlaucht der Frau Abb 2o. Zuckerstreuer. Besitzer:

Gräfin Giecll. Baron König auf Schloß Fachsenfeld.

179

Rosenberg [Abb. 19J) nicht signiert sind; das letztere Fayence-Gemälde, das

aus der Pfitzerschen Familie stammt, hat auch ortsgeschichtliches Interesse,

indem es — allerdings ziemlich unbeholfen — die Rosenwirtschaft von Schrez-

heim und die ehemalige Fayencefabrik darstellen soll. Hierher zählt auch

noch ein zweites Fayencebild in der Ellwanger Altertümersammlung, nämlich

ein musizierendes Liebespaar „Ein neu Liedlein — Semper lustig nonquom (!)

traurig"; hier sind die Rokoko-Ecken des Rahmens eisenrot bemalt. Alle

diese Bilder sind nichts als degenerierte Abkömmlinge besserer Porzellan-

vorläufer, die in der Rokokozeit an verschiedenen Stellen, namentlich in der

Braunschweigischen Manufaktur von Fürstenberg hergestellt worden waren;

die derbe Fayencemasse, die die zarten Rocaille-Ornamente des Porzellans

nicht erreichen kann, bringt höchstens die Wirkung von bemalten Ofenkacheln

heraus.1

Aber auch andere Schrezheimer Fayence-Objekte, die Porzellanmustern

unmittelbar nachempfunden sind und die gleiche polychrome Malerei in

Muffelfarben aufweisen (wie auf dem Fayence-Tabernakel der Antoniuskapelle),

kommen nicht selten vor. Zu den gefälligsten Stücken dieser Gruppe zählt

der einem Straßburger Vorbild der Paul Hannong-Zeit (z. B. im Museum von

Colmar) nachempfundene Zuckerstreuer bei Baron König auf Fachsenfeld

(Abb. 20; Pfeilmarke); glänzend blau-grün sind die Blättchen gehalten, die

Purpurrose hat einen Stich ins bläuliche. Ein anderes Stück ebenda, nämlich

ein Henkeltöpfchen mit sehr feiner Blumenmalerei, hat als Marke unter dem

Pfeil (oder Zweiglein, durch einen wagrechten Strich getrennt) ein L.~ Hierher

gehören auch die Delphin-Tafelaufsätze aus dem Gräflich von Giechschen

Fideikommiß in Thurnau (Oberfranken),8 die jedoch

keine Marke aufweisen (Abb. 21).

"Weitaus die meisten Erzeugnisse von Schrezheim

gehen aber nicht direkt auf Porzellanvorbilder zurück,

sondern auf ältere Fayence-Objekte anderer, auch

außerdeutscher Manufakturen, wie sich denn überhaupt

das Kunsthandwerk jener Zeit sehr wenig Gewissens-

1 Ob auch wirkliche Kaminverkleidungen, nämlich die nach Delfter

Vorbild in verschiedenen deutschen Fayence-Fabriken, namentlich

in Bayreuth viel erzeugten kleinen quadratischen Fliesen, in

Schrezheim gemacht wurden, ist nicht bekannt, aber nicht unwahr-

scheinlich ; signierte Stücke dieser Art habe ich nicht in die Hände

bekommen.

2 Ebenfalls in Schloß Fachsenfeld befindet sich aber auch ein

Porzellanobjekt mit fast ganz identischer Marke in mangan, näm-

lich eine walzenförmige Teebüchse von etwas trüber Masse mit

bunten Blumen im zweiten Meißner Geschmack. Hier hat allerdings

der „Pfeil" durch die drei Pünktchen-Endigungen viel deutlicher

den Charakter eines Zweigleins. — Dürfen wir hier etwa ein Bux-

sches Porzellanobjekt vermuten, oder haben wir es mit einem Er-

zeugnis von Limbach in Thüringen zu tun? Eine Beziehung zu Lim-

bach und Großbreitenbach, den bekannten Gründungen von Gottheit

Greiner, wäre nicht ganz unmöglich, da der Name Greiner auch in

der Gegend von Ellwangen vorkommt. So wird z. B. in den Neun-

heimer Streitakten 1752 ein Matthias Greiner aus Neunheim genannt,

der allerdings nicht nachweisbar mit der Keramik zusammenhängt,

sondern nur wegen einer nächtlichen Prügelei abgestraft wird.

8 Erwähnt von Walter Stengel in seiner lehrreichen Arbeit im

Anzeiger des Germanischen Nationalmuseums, 1908. I, p. 42. — Die

Photographie verdanke ich der Güte Ihrer Erlaucht der Frau Abb 2o. Zuckerstreuer. Besitzer:

Gräfin Giecll. Baron König auf Schloß Fachsenfeld.