36

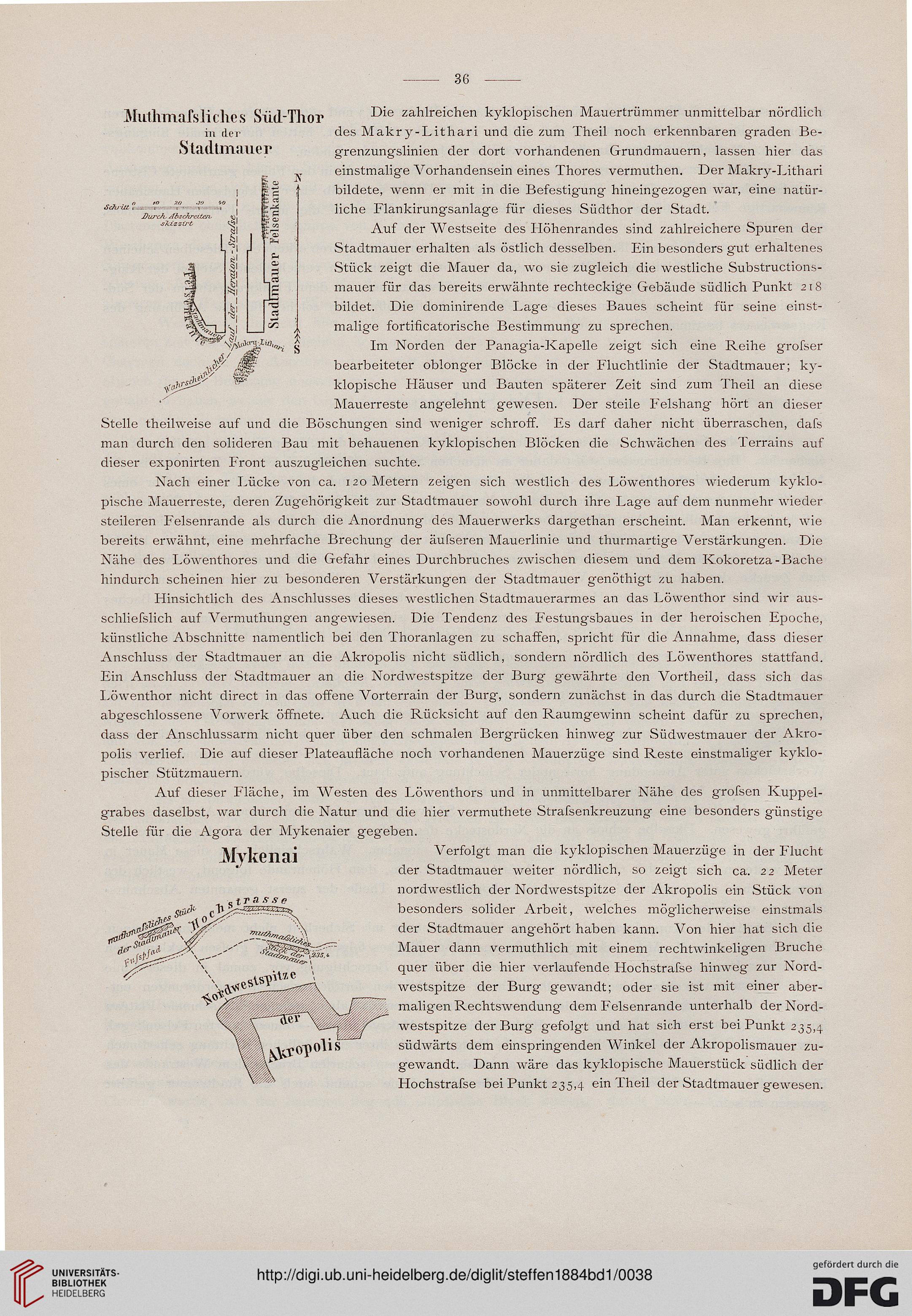

Muthmafsli che s Süd-Thor

Die zahlreichen kykiopischen Mauertrümmer unmittelbar nördlich

in der

Stadtmauer

des Makry-Lithari und die zum Theil noch erkennbaren graden Be-

grenzungslinien der dort vorhandenen Grundmauern, lassen hier das

einstmalige Arorhandensein eines Thores vermuthen. Der Makry-Lithari

bildete, wenn er mit in die Befestig-ung hineingezogen war, eine natür-

liche Flankirungsanlage für dieses Südthor der Stadt.

Auf der Westseite des Höhenrandes sind zahlreichere Spuren der

Stadtmauer erhalten als östlich desselben. Ein besonders gut erhaltenes

Stück zeigt die Mauer da, wo sie zugleich die westliche Substructions-

mauer für das bereits erwähnte rechteckige Gebäude südlich Punkt z 18

bildet. Die dominirende Lage dieses Baues scheint für seine einst-

malige fortificatorische Bestimmung zu sprechen.

Im Norden der Panagia-Kapelle zeigt sich eine Reihe grofser

bearbeiteter oblonger Blöcke in der Fluchtlinie der Stadtmauer; ky-

klopische Häuser und Bauten späterer Zeit sind zum Theil an diese

Mauerreste angelehnt gewesen. Der steile Felshang hört an dieser

Stelle theilweise auf und die Böschungen sind weniger schroff. Es darf daher nicht überraschen, dafs

man durch den solideren Bau mit behauenen kykiopischen Blöcken die Schwächen des Terrains auf

dieser exponirten Front auszugleichen suchte.

Nach einer Lücke von ca. 120 Metern zeigen sich westlich des Löwenthores wiederum kyklo-

pische Mauerreste, deren Zugehörigkeit zur Stadtmauer sowohl durch ihre Lage auf dem nunmehr wieder

steileren Felsenrande als durch die Anordnung des Mauerwerks dargethan erscheint. Man erkennt, wie

bereits erwähnt, eine mehrfache Brechung der äufseren Mauerlinie und thurmartige Verstärkungen. Die

Nähe des Löwenthores und die Gefahr eines Durchbruches zwischen diesem und dem Kokoretza-Bache

hindurch scheinen hier zu besonderen Verstärkungen der Stadtmauer genöthigt zu haben.

Hinsichtlich des Anschlusses dieses westlichen Stadtmauerarmes an das Löwenthor sind wir aus-

schliefslich auf Vermuthungen angewiesen. Die Tendenz des Festungsbaues in der heroischen Epoche,

künstliche Abschnitte namentlich bei den Thoranlagen zu schaffen, spricht für die Annahme, dass dieser

Anschluss der Stadtmauer an die Akropolis nicht südlich, sondern nördlich des Löwenthores stattfand.

Ein Anschluss der Stadtmauer an die Nordwestspitze der Burg gewährte den Vortheil, dass sich das

Löwenthor nicht direct in das offene Vorterrain der Burg, sondern zunächst in das durch die Stadtmauer

abgeschlossene A^orwerk öffnete. Auch die Rücksicht auf den Raumgewinn scheint dafür zu sprechen,

dass der Anschlussarm nicht quer über den schmalen Bergrücken hinweg zur Südwestmauer der Akro-

polis verlief. Die auf dieser Plateaufläche noch vorhandenen Mauerzüge sind Reste einstmaliger kyklo-

pischer Stützmauern.

Auf dieser Fläche, im Westen des Löwenthors und in unmittelbarer Nähe des grofsen Kuppel-

grabes daselbst, war durch die Natur und die hier vermuthete Strafsenkreuzung eine besonders günstige

Stelle für die Agora der Mykenaier gegeben.

Verfolgt man die kykiopischen Mauerzüge in der Flucht

der Stadtmauer weiter nördlich, so zeigt sich ca. 22 Meter

nordwestlich der Nordwestspitze der Akropolis ein Stück von

besonders solider Arbeit, welches möglicherweise einstmals

der Stadtmauer angehört haben kann. Von hier hat sich die

Mauer dann vermuthlich mit einem rechtwinkeligen Bruche

quer über die hier verlaufende Hochstrafse hinweg zur Nord-

westspitze der Burg gewandt; oder sie ist mit einer aber-

maligen Rechtswendung dem Felsenrande unterhalb der Nord-

westspitze der Burg- gefolgt und hat sich erst bei Punkt 235,4

südwärts dem einspringenden Winkel der Akropolismauer zu-

gewandt. Dann wäre das kyklopische Mauerstück südlich der

Hochstrafse bei Punkt 235,4 ein Theil der Stadtmauer gewesen.

Mykenai

t taxsp

Muthmafsli che s Süd-Thor

Die zahlreichen kykiopischen Mauertrümmer unmittelbar nördlich

in der

Stadtmauer

des Makry-Lithari und die zum Theil noch erkennbaren graden Be-

grenzungslinien der dort vorhandenen Grundmauern, lassen hier das

einstmalige Arorhandensein eines Thores vermuthen. Der Makry-Lithari

bildete, wenn er mit in die Befestig-ung hineingezogen war, eine natür-

liche Flankirungsanlage für dieses Südthor der Stadt.

Auf der Westseite des Höhenrandes sind zahlreichere Spuren der

Stadtmauer erhalten als östlich desselben. Ein besonders gut erhaltenes

Stück zeigt die Mauer da, wo sie zugleich die westliche Substructions-

mauer für das bereits erwähnte rechteckige Gebäude südlich Punkt z 18

bildet. Die dominirende Lage dieses Baues scheint für seine einst-

malige fortificatorische Bestimmung zu sprechen.

Im Norden der Panagia-Kapelle zeigt sich eine Reihe grofser

bearbeiteter oblonger Blöcke in der Fluchtlinie der Stadtmauer; ky-

klopische Häuser und Bauten späterer Zeit sind zum Theil an diese

Mauerreste angelehnt gewesen. Der steile Felshang hört an dieser

Stelle theilweise auf und die Böschungen sind weniger schroff. Es darf daher nicht überraschen, dafs

man durch den solideren Bau mit behauenen kykiopischen Blöcken die Schwächen des Terrains auf

dieser exponirten Front auszugleichen suchte.

Nach einer Lücke von ca. 120 Metern zeigen sich westlich des Löwenthores wiederum kyklo-

pische Mauerreste, deren Zugehörigkeit zur Stadtmauer sowohl durch ihre Lage auf dem nunmehr wieder

steileren Felsenrande als durch die Anordnung des Mauerwerks dargethan erscheint. Man erkennt, wie

bereits erwähnt, eine mehrfache Brechung der äufseren Mauerlinie und thurmartige Verstärkungen. Die

Nähe des Löwenthores und die Gefahr eines Durchbruches zwischen diesem und dem Kokoretza-Bache

hindurch scheinen hier zu besonderen Verstärkungen der Stadtmauer genöthigt zu haben.

Hinsichtlich des Anschlusses dieses westlichen Stadtmauerarmes an das Löwenthor sind wir aus-

schliefslich auf Vermuthungen angewiesen. Die Tendenz des Festungsbaues in der heroischen Epoche,

künstliche Abschnitte namentlich bei den Thoranlagen zu schaffen, spricht für die Annahme, dass dieser

Anschluss der Stadtmauer an die Akropolis nicht südlich, sondern nördlich des Löwenthores stattfand.

Ein Anschluss der Stadtmauer an die Nordwestspitze der Burg gewährte den Vortheil, dass sich das

Löwenthor nicht direct in das offene Vorterrain der Burg, sondern zunächst in das durch die Stadtmauer

abgeschlossene A^orwerk öffnete. Auch die Rücksicht auf den Raumgewinn scheint dafür zu sprechen,

dass der Anschlussarm nicht quer über den schmalen Bergrücken hinweg zur Südwestmauer der Akro-

polis verlief. Die auf dieser Plateaufläche noch vorhandenen Mauerzüge sind Reste einstmaliger kyklo-

pischer Stützmauern.

Auf dieser Fläche, im Westen des Löwenthors und in unmittelbarer Nähe des grofsen Kuppel-

grabes daselbst, war durch die Natur und die hier vermuthete Strafsenkreuzung eine besonders günstige

Stelle für die Agora der Mykenaier gegeben.

Verfolgt man die kykiopischen Mauerzüge in der Flucht

der Stadtmauer weiter nördlich, so zeigt sich ca. 22 Meter

nordwestlich der Nordwestspitze der Akropolis ein Stück von

besonders solider Arbeit, welches möglicherweise einstmals

der Stadtmauer angehört haben kann. Von hier hat sich die

Mauer dann vermuthlich mit einem rechtwinkeligen Bruche

quer über die hier verlaufende Hochstrafse hinweg zur Nord-

westspitze der Burg gewandt; oder sie ist mit einer aber-

maligen Rechtswendung dem Felsenrande unterhalb der Nord-

westspitze der Burg- gefolgt und hat sich erst bei Punkt 235,4

südwärts dem einspringenden Winkel der Akropolismauer zu-

gewandt. Dann wäre das kyklopische Mauerstück südlich der

Hochstrafse bei Punkt 235,4 ein Theil der Stadtmauer gewesen.

Mykenai

t taxsp