DIE WELTKUNST

Jah.rg. XI, Nr. 1 vom 5. Januar 1957

wichtige Gemälde zu sehen, u. a. „Le Chahut“

aUs der Sammlung Kröller-Müller, und eine

Studie für „La grande Jatte“ aus einer Privat-

sammlung in Amsterdam. Signac ist ver-

treten mit 10 Gemälden; van Rijsselberghe mit

12 und Jan Toorop auch mit ungefähr 10

Werken. Auch Angrand, Henri Edmond Gross,

Maximilien Luce, George Leminen, Henri van

de Velde, Johan Thorn Prikker und Hart Nib-

brig sind durch Gemälde repräsentiert.

Restaurierte

Holzbildwerke

Der Restaurator der Kunstsammlungen in

Freiburg im Brsg., Paul H. Hübner, hat zu

verschiedenen Malen durch außerordentlich

glückliche Wiederherstellungen alter Kunst-

werke die Aufmerksamkeit der .Oeffentlichkeit

erregt, besonders anläßlich jener des soge-

nannten „Nägelinkreuzes“, einer oberrheini-

schen Plastik von der Mitte des 14. Jahrhun-

derts in Villingen, und bei der Rückführung

des „Kreuzträgers“ im Freiburger Münster in

seinen ursprünglichen Zustand, einer ober-

rheinischen Plastik von etwa 1400, die durch

die Studie L. Schürenbergs (Jahrbuch für Ober-

rheinische Kunst 1936. VII) eine eingehende

kunsthistorische Analyse erfahren hat.

Wenn auf diese im „Museion“ vor kurzem

durch Hübner selbst erzählte Wiederherstel-

lung nochmals eingegangen wird, so geschieht

es, um einen größeren Leserkeis auf die ganz

üeuen Möglichkeiten der Herstellung von

Elastiken der Vergangenheit aufmerksam zu

machen.

Wir besitzen nur in seltensten Fällen alte

Skulpturen in ihrer ursprünglichen Bemalung.

Jede Epoche verändert, wenn sie irgend in der

Lage ist, das Objekt. Dies kann man gerade

Lei dem „Kreuzträger“ beobachten, der sechs

Uebermalungen aufwies. Die Originalbema-

lung war in Tempera ausgeführt und zwar in

möglichster Naturtreue. Das Gesicht war stark

farbig, die Augen wenig geöffnet, schrägge-

stellt, blau, Haar und Bart dunkelbraun, Ge-

wand grauolivgrün. Die Spätgotik hat sich an

dieser Einfachheit gestoßen. Das Gesicht

wurde noch farbiger, jedoch nicht ornamental

aufgefaßt, wie in der Originalbehandlung, die

Augen vergrößert, jetzt hellbraun, Gewand

dunkelblau. Im 16. Jahrhundert hat man Haar

und Bart in ihrer Farbe belassen, aber das

hagere Gesicht gerundet; die Augen wurden

groß, weit geöffnet, rehbraun, das Gewand

dunkelbraun. Das 17. Jahrhundert hat das

Gesicht vereinfacht, die weitgeöffneten Augen

wurden schwarzbraun, ebenso Bart und Haare,

das Gewand hellgrün. Im Anfang des 18. Jahr-

hunderts wurde das Gewand rötlichblaugrau

angestrichen, die anderen Teile der Figur in

den Farben verstärkt. Ende des 18. Jahr-

hunderts erhielt die Figur ein kobaltblaues

Gewand, die Augen wurden wieder hellblau,

das Gesicht ockerfarbig mit wenigen hellrosa

Blutbahnen. Endlich hat die sechste Bemalung

aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

alles noch effektvoller gesteigert. Bart und

Haar wurden ganz dunkel, Tränen rollten von

den umränderten hellblauen Augen herab, das

Gewand erhielt einen himbeerfarbigen An-

strich.

Hübner hat mit einer von ihm erfundenen

Salbe, die in einer Gesamtdicke von 4 Milli-

metern vorhandenen Uebermalungen Schicht

für Schicht entfernt, bis er zur ersten Be-

malung vordrang, die auf einem 2—3 Milli-

meter dicken Kreidegrund lag, den hinwie-

derum ein Schellacküber-

zug deckte. Man wird

dies als ein kunst-

historisches Ereignis von

großer Bedeutung wer-

ten dürfen, wenn man

bedenkt, mit welchen

Mitteln man bisher in

den Restaurierungswerk-

stätten der Museen

alte Plastiken behandelt

hat. Entweder laugte

man die Skulpturen ra-

dikal ab und wachste

dann das herauskommen-

de Holz — dies ist die

Form, in der sich die

mittelalterliche Schnitze-

rei zumeist dem Be-

schauer in den Samm-

lungen darbietet — oder

man versuchte, durch

vorsichtiges Abklopfen

oder Abkratzen die neue

Farbe loszusprengen, um

die ursprüngliche zu

erhalten, aber man ver-

letzte, wie dies nicht

anders möglich ist, da-

bei auch diese und

war dann gezwungen, durch neue Bemalung

die entstandenen Schäden wieder auszu-

gleichen. Die Huebnersche Methode verletzt

die alte Schicht nicht. Dies beweist eine Reihe

Plastiken des Freiburger Museums, die in ihrer

alten Vergoldung erstrahlen und die von einer

Starkfarbigkeit sind, die eigentlich nur den

überraschen konnte, der nicht von Glas-

fenstern und Miniaturen auf die Plastik schloß.

Muß man sich doch die ganze alte Portal-

plastik der Kathedralen farbig vorstellen. K.

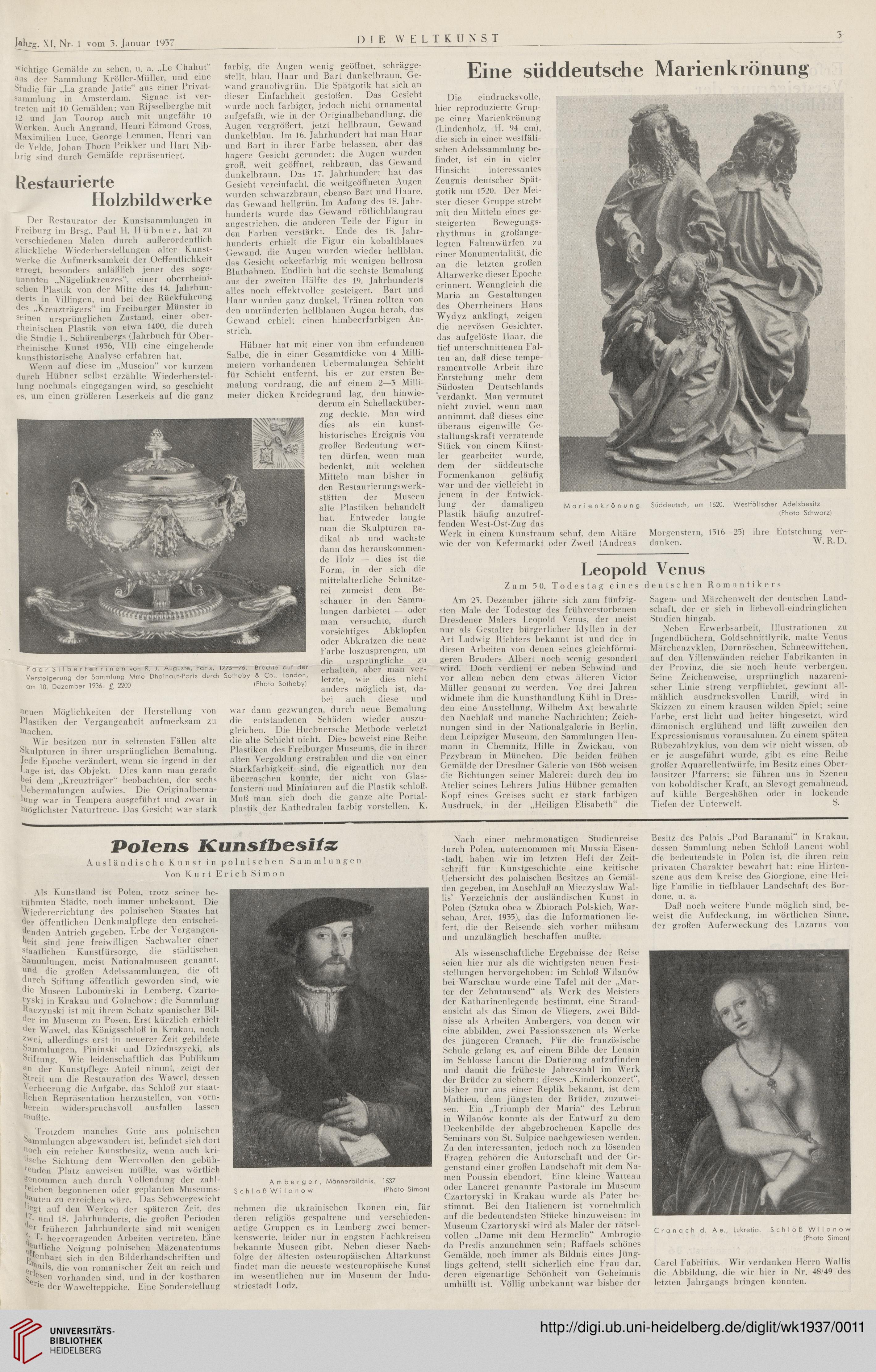

Paar Silberterrinen von R. J. Auguste, Paris, 1775—76. Brachte auf der

Versteigerung der Sammlung Mme Dhainaut-Paris durch Sotheby & Co., London,

am 10. Dezember 1936: £ 2200 (Photo Sotheby)

Eine süddeutsche Marienkrönung

schuf, dem Altäre

Süddeutsch, um 1520. Westfälischer Adelsbesitz

(Photo Schwarzl

Die eindrucksvolle,

hier reproduzierte Grup-

pe einer Marienkrönung

(Lindenholz, H. 94 cm),

die sich in einer westfäli¬

schen Adelssammlung be¬

findet, ist ein in vieler

Hinsicht interessantes

Zeugnis deutscher Spät¬

gotik um 1520. Der Mei¬

ster dieser Gruppe strebt

mit den Mitteln eines ge-

steigerten Bewegungs¬

rhythmus in großange-

legten Faltenwürfen zu

einer Monumentalität, die

an die letzten großen

Altarwerke dieser Epoche

erinnert. Wenngleich die

Maria an Gestaltungen

des Oberrheiners Hans

Wydyz anklingt, zeigen

die nervösen Gesichter,

das aufgelöste Haar, die

tief unterschnittenen Fal¬

ten an, daß diese tempe-

ramentvolle Arbeit ihre

Entstehung mehr dem

Südosten Deutschlands

verdankt. Man vermutet

nicht zuviel, wenn man

annimmt, daß dieses eine

überaus eigenwille Ge¬

staltungskraft verratende

Stück von einem Künst¬

ler gearbeitet wurde,

dem der süddeutsche

Formenkanon geläufig

war und der vielleicht in

jenem in der Entwick-

lung

Plastik häufig

fenden West-Ost-Zug das

Werk in einem Kunstraum

wie der von Kefermarkt oder Zwetl (Andreas

Morgenstern, 1516—25) ihre Entstehung ver-

danken. W. R. D.

der damaligen

ig anzutref-

Leopold Venus

Zum 5 0. Todestag eines

Am 23. Dezember jährte sich zum fünfzig-

sten Male der Todestag des frühverstorbenen

Dresdener Malers Leopold Venus, der meist

nur als Gestalter bürgerlicher Idyllen in der

Art Ludwig Richters bekannt ist und der in

diesen Arbeiten von denen seines gleichförmi-

geren Bruders Albert noch wenig gesondert

wird. Doch verdient er neben Schwind und

vor allem neben dem etwas älteren Victor

Müller genannt zu werden. Vor drei Jahren

widmete ihm die Kunsthandlung Kühl in Dres-

den eine Ausstellung, Wilhelm Axt bewahrte

den Nachlaß und manche Nachrichten; Zeich-

nungen sind in der Nationalgalerie in Berlin,

dem Leipziger Museum, den Sammlungen Heu-

mann in Chemnitz, Hille in Zwickau, von

Przybram in München. Die beiden frühen

Gemälde der Dresdner Galerie von 1866 weisen

die Richtungen seiner Malerei: durch den im

Atelier seines Lehrers Julius Hübner gemalten

Kopf eines Greises sucht er stark farbigen

Ausdruck, in der „Heiligen Elisabeth“ die

deutschen Romantikers

Sagem und Märchenwelt der deutschen Land-

schaft, der er sich in liebevoll-eindringlichen

Studien hingab.

Neben Erwerbsarbeit, Illustrationen zu

Jugendbüchern, Goldschnittlyrik, malte Venus

Märchenzyklen, Dornröschen, Schneewittchen,

auf den Villenwänden reicher Fabrikanten in

der Provinz, die sie noch heute verbergen.

Seine Zeichenweise, ursprünglich nazareni-

scher Linie streng verpflichtet, gewinnt all-

mählich ausdrucksvollen Umriß, wird in

Skizzen zu einem krausen wilden Spiel; seine

Farbe, erst licht und heiter hingesetzt, wird

dämonisch erglühend und läßt zuweilen den

Expressionismus vorausahnen. Zu einem späten

Rübezahlzyklus, von dem wir nicht wissen, ob

er je ausgeführt wurde, gibt es eine Reihe

großer Aquarellentwürfe, im Besitz eines Ober-

lausitzer Pfarrers; sie führen uns in Szenen

von koboldischer Kraft, an Slevogt gemahnend,

auf kühle Bergeshöhen oder in lockende

Tiefen der Unterwelt. S.

Po/ens Kunsfbesifz

Ausländische Kunst in polnischen Sammlungen

Von Kurt Erich Simon

Als Kunstland ist Polen, trotz seiner be-

rühmten Städte, noch immer unbekannt. Die

Wiedererrichtung des polnischen Staates hat

der öffentlichen Denkmalpflege den entschei-

denden Antrieb gegeben. Erbe der Vergangen-

heit sind jene freiwilligen Sachwalter einer

staatlichen Kunstfürsorge, die städtischen

Sammlungen, meist Nationalmuseen genannt,

und die großen Adelssammlungen, die oft

durch Stiftung öffentlich geworden sind, wie

die Museen Lubomirski in Lemberg, Czarto-

ryski in Krakau und Goluchow; die Sammlung

Raczynski ist mit ihrem Schatz spanischer Bil-

der im Museum zu Posen.. Erst kürzlich erhielt

der Wawel, das Königsschloß in Krakau, noch

z'vei, allerdings erst in neuerer Zeit gebildete

Sammlungen, Pininski und Dzieduszycki, als

Stiftung. Wie leidenschaftlich das Publikum

an der Kunstpflege Anteil nimmt, zeigt der

Streit um die Restauration des Wawel, dessen

Verheerung die Aufgabe, das Schloß zur staat-

lichen Repräsentation herzustellen, von vorn-

herein widerspruchsvoll ausfallen lassen

üiiißte.

Trotzdem manches Gute aus polnischen

Sammlungen abgewandert ist, befindet sich dort

•loch ein reicher Kunstbesitz, wenn auch kri-

'sche Sichtung dem Wertvollen den gebüh-

renden (Platz anweisen müßte, was wörtlich

Genommen auch durch Vollendung der zahl-

reichen begonnenen oder geplanten Museums-

bauten zu erreichen wäre. Das Schwergewicht

legt auf den Werken der späteren Zeit, des

7 • und 18. Jahrhunderts, die großen Perioden

früheren Jahrhunderte sind mit wenigen

q L hervorragenden Arbeiten vertreten. Eine

Gütliche Neigung polnischen Mäzenatentums

pjenbart sich in den Bilderhandschriften und

er] 1 s> die von romanischer Zeit an reich und

8e®sen vorhanden sind, und in der kostbaren

le der Wawelteppiche. Eine Sonderstellung

Amberger, Männerbildnis. 1537

Schloß Wilanow (Photo Simon)

nehmen die ukrainischen Ikonen ein. für

deren religiös gespaltene und verschieden-

artige Gruppen es in Lemberg zwei bemer-

kenswerte, leider nur in engsten Fachkreisen

bekannte Museen gibt. Neben dieser Nach-

folge der ältesten osteuropäischen Altarkunst

findet man die neueste westeuropäische Kunst

im wesentlichen nur im Museum der Indu-

striestadt Lodz.

Nach einer mehrmonatigen Studienreise

durch Polen, unternommen mit Mussia Eisen-

stadt, haben wir im letzten Heft der Zeit-

schrift für Kunstgeschichte eine kritische

Uebersicht des polnischen Besitzes an Gemäl-

den gegeben, im Anschluß an Mieczyslaw Wal-

lis’ Verzeichnis der ausländischen Kunst in

Polen (Sztuka obea w Zbiorach Polskich, War-

schau, Arct, 1955), das die Informationen lie-

fert, die der Reisende sich vorher mühsam

und unzulänglich beschaffen mußte.

Als wissenschaftliche Ergebnisse der Reise

seien hier nur als die wichtigsten neuen Fest-

stellungen hervorgehoben: im Schloß Wilanow

bei Warschau wurde eine Tafel mit der „Mar-

ter der Zehntausend“ als Werk des Meisters

der Katharinenlegende bestimmt, eine Strand-

ansicht als das Simon de Vliegers, zwei Bild-

nisse als Arbeiten Ambergers, von denen wir

eine abbilden, zwei Passionsszenen als Werke

des jüngeren Cranach. Für die französische

Schule gelang es, auf einem Bilde der Lenain

im Schlosse Lancut die Datierung aufzufinden

und damit die früheste Jahreszahl im Werk

der Brüder zu sichern; dieses „Kinderkonzert“,

bisher nur aus einer Replik bekannt, ist dem

Mathieu, dem jüngsten der Brüder, zuzuwei-

sen. Ein „Triumph der Maria“ des Lebrun

in Wilanow konnte als der Entwurf zu dem

Deckenbilde der abgebrochenen Kapelle des

Seminars von St. Sulpice nachgewiesen werden.

Zu den interessanten, jedoch noch zu lösenden

Fragen gehören die Autorschaft und der Ge-

genstand einer großen Landschaft mit dem Na-

men Poussin ebendort. Eine kleine Watteau

oder Lancret genannte Pastorale im Museum

Czartoryski in Krakau wurde als Pater be-

stimmt. Bei den Italienern ist vornehmlich

auf die bedeutendsten Stücke hinzuweisen: im

Museum Czartoryski wird als Maler der rätsel-

vollen „Dame mit dem Hermelin“ Ambrogio

da Predis anzunehmen sein; Raffaels schönes

Gemälde, noch immer als Bildnis eines Jüng-

lings geltend, stellt sicherlich eine Frau dar,

deren eigenartige Schönheit von Geheimnis

umhüllt ist. Völlig unbekannt war bisher der

Besitz des Palais „Pod Baranami“ in Krakau,

dessen Sammlung neben Schloß Lancut wohl

die bedeutendste in Polen ist, die ihren rein

privaten Charakter bewahrt hat: eine Hirten-

szene aus dem Kreise des Giorgione, eine Hei-

lige Familie in tiefblauer Landschaft des Bor-

done, u. a.

Daß noch weitere Funde möglich sind, be-

weist die Aufdeckung, im wörtlichen Sinne,

der großen Auferweckung des Lazarus von

Cranach d. A e., Lukretia. Schloß Wilanow

(Photo Simon)

Carei Fabritius. Wir verdanken Herrn Wallis

die Abbildung, die wir hier in Nr. 48/49 des

letzten Jahrgangs bringen konnten.

Jah.rg. XI, Nr. 1 vom 5. Januar 1957

wichtige Gemälde zu sehen, u. a. „Le Chahut“

aUs der Sammlung Kröller-Müller, und eine

Studie für „La grande Jatte“ aus einer Privat-

sammlung in Amsterdam. Signac ist ver-

treten mit 10 Gemälden; van Rijsselberghe mit

12 und Jan Toorop auch mit ungefähr 10

Werken. Auch Angrand, Henri Edmond Gross,

Maximilien Luce, George Leminen, Henri van

de Velde, Johan Thorn Prikker und Hart Nib-

brig sind durch Gemälde repräsentiert.

Restaurierte

Holzbildwerke

Der Restaurator der Kunstsammlungen in

Freiburg im Brsg., Paul H. Hübner, hat zu

verschiedenen Malen durch außerordentlich

glückliche Wiederherstellungen alter Kunst-

werke die Aufmerksamkeit der .Oeffentlichkeit

erregt, besonders anläßlich jener des soge-

nannten „Nägelinkreuzes“, einer oberrheini-

schen Plastik von der Mitte des 14. Jahrhun-

derts in Villingen, und bei der Rückführung

des „Kreuzträgers“ im Freiburger Münster in

seinen ursprünglichen Zustand, einer ober-

rheinischen Plastik von etwa 1400, die durch

die Studie L. Schürenbergs (Jahrbuch für Ober-

rheinische Kunst 1936. VII) eine eingehende

kunsthistorische Analyse erfahren hat.

Wenn auf diese im „Museion“ vor kurzem

durch Hübner selbst erzählte Wiederherstel-

lung nochmals eingegangen wird, so geschieht

es, um einen größeren Leserkeis auf die ganz

üeuen Möglichkeiten der Herstellung von

Elastiken der Vergangenheit aufmerksam zu

machen.

Wir besitzen nur in seltensten Fällen alte

Skulpturen in ihrer ursprünglichen Bemalung.

Jede Epoche verändert, wenn sie irgend in der

Lage ist, das Objekt. Dies kann man gerade

Lei dem „Kreuzträger“ beobachten, der sechs

Uebermalungen aufwies. Die Originalbema-

lung war in Tempera ausgeführt und zwar in

möglichster Naturtreue. Das Gesicht war stark

farbig, die Augen wenig geöffnet, schrägge-

stellt, blau, Haar und Bart dunkelbraun, Ge-

wand grauolivgrün. Die Spätgotik hat sich an

dieser Einfachheit gestoßen. Das Gesicht

wurde noch farbiger, jedoch nicht ornamental

aufgefaßt, wie in der Originalbehandlung, die

Augen vergrößert, jetzt hellbraun, Gewand

dunkelblau. Im 16. Jahrhundert hat man Haar

und Bart in ihrer Farbe belassen, aber das

hagere Gesicht gerundet; die Augen wurden

groß, weit geöffnet, rehbraun, das Gewand

dunkelbraun. Das 17. Jahrhundert hat das

Gesicht vereinfacht, die weitgeöffneten Augen

wurden schwarzbraun, ebenso Bart und Haare,

das Gewand hellgrün. Im Anfang des 18. Jahr-

hunderts wurde das Gewand rötlichblaugrau

angestrichen, die anderen Teile der Figur in

den Farben verstärkt. Ende des 18. Jahr-

hunderts erhielt die Figur ein kobaltblaues

Gewand, die Augen wurden wieder hellblau,

das Gesicht ockerfarbig mit wenigen hellrosa

Blutbahnen. Endlich hat die sechste Bemalung

aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

alles noch effektvoller gesteigert. Bart und

Haar wurden ganz dunkel, Tränen rollten von

den umränderten hellblauen Augen herab, das

Gewand erhielt einen himbeerfarbigen An-

strich.

Hübner hat mit einer von ihm erfundenen

Salbe, die in einer Gesamtdicke von 4 Milli-

metern vorhandenen Uebermalungen Schicht

für Schicht entfernt, bis er zur ersten Be-

malung vordrang, die auf einem 2—3 Milli-

meter dicken Kreidegrund lag, den hinwie-

derum ein Schellacküber-

zug deckte. Man wird

dies als ein kunst-

historisches Ereignis von

großer Bedeutung wer-

ten dürfen, wenn man

bedenkt, mit welchen

Mitteln man bisher in

den Restaurierungswerk-

stätten der Museen

alte Plastiken behandelt

hat. Entweder laugte

man die Skulpturen ra-

dikal ab und wachste

dann das herauskommen-

de Holz — dies ist die

Form, in der sich die

mittelalterliche Schnitze-

rei zumeist dem Be-

schauer in den Samm-

lungen darbietet — oder

man versuchte, durch

vorsichtiges Abklopfen

oder Abkratzen die neue

Farbe loszusprengen, um

die ursprüngliche zu

erhalten, aber man ver-

letzte, wie dies nicht

anders möglich ist, da-

bei auch diese und

war dann gezwungen, durch neue Bemalung

die entstandenen Schäden wieder auszu-

gleichen. Die Huebnersche Methode verletzt

die alte Schicht nicht. Dies beweist eine Reihe

Plastiken des Freiburger Museums, die in ihrer

alten Vergoldung erstrahlen und die von einer

Starkfarbigkeit sind, die eigentlich nur den

überraschen konnte, der nicht von Glas-

fenstern und Miniaturen auf die Plastik schloß.

Muß man sich doch die ganze alte Portal-

plastik der Kathedralen farbig vorstellen. K.

Paar Silberterrinen von R. J. Auguste, Paris, 1775—76. Brachte auf der

Versteigerung der Sammlung Mme Dhainaut-Paris durch Sotheby & Co., London,

am 10. Dezember 1936: £ 2200 (Photo Sotheby)

Eine süddeutsche Marienkrönung

schuf, dem Altäre

Süddeutsch, um 1520. Westfälischer Adelsbesitz

(Photo Schwarzl

Die eindrucksvolle,

hier reproduzierte Grup-

pe einer Marienkrönung

(Lindenholz, H. 94 cm),

die sich in einer westfäli¬

schen Adelssammlung be¬

findet, ist ein in vieler

Hinsicht interessantes

Zeugnis deutscher Spät¬

gotik um 1520. Der Mei¬

ster dieser Gruppe strebt

mit den Mitteln eines ge-

steigerten Bewegungs¬

rhythmus in großange-

legten Faltenwürfen zu

einer Monumentalität, die

an die letzten großen

Altarwerke dieser Epoche

erinnert. Wenngleich die

Maria an Gestaltungen

des Oberrheiners Hans

Wydyz anklingt, zeigen

die nervösen Gesichter,

das aufgelöste Haar, die

tief unterschnittenen Fal¬

ten an, daß diese tempe-

ramentvolle Arbeit ihre

Entstehung mehr dem

Südosten Deutschlands

verdankt. Man vermutet

nicht zuviel, wenn man

annimmt, daß dieses eine

überaus eigenwille Ge¬

staltungskraft verratende

Stück von einem Künst¬

ler gearbeitet wurde,

dem der süddeutsche

Formenkanon geläufig

war und der vielleicht in

jenem in der Entwick-

lung

Plastik häufig

fenden West-Ost-Zug das

Werk in einem Kunstraum

wie der von Kefermarkt oder Zwetl (Andreas

Morgenstern, 1516—25) ihre Entstehung ver-

danken. W. R. D.

der damaligen

ig anzutref-

Leopold Venus

Zum 5 0. Todestag eines

Am 23. Dezember jährte sich zum fünfzig-

sten Male der Todestag des frühverstorbenen

Dresdener Malers Leopold Venus, der meist

nur als Gestalter bürgerlicher Idyllen in der

Art Ludwig Richters bekannt ist und der in

diesen Arbeiten von denen seines gleichförmi-

geren Bruders Albert noch wenig gesondert

wird. Doch verdient er neben Schwind und

vor allem neben dem etwas älteren Victor

Müller genannt zu werden. Vor drei Jahren

widmete ihm die Kunsthandlung Kühl in Dres-

den eine Ausstellung, Wilhelm Axt bewahrte

den Nachlaß und manche Nachrichten; Zeich-

nungen sind in der Nationalgalerie in Berlin,

dem Leipziger Museum, den Sammlungen Heu-

mann in Chemnitz, Hille in Zwickau, von

Przybram in München. Die beiden frühen

Gemälde der Dresdner Galerie von 1866 weisen

die Richtungen seiner Malerei: durch den im

Atelier seines Lehrers Julius Hübner gemalten

Kopf eines Greises sucht er stark farbigen

Ausdruck, in der „Heiligen Elisabeth“ die

deutschen Romantikers

Sagem und Märchenwelt der deutschen Land-

schaft, der er sich in liebevoll-eindringlichen

Studien hingab.

Neben Erwerbsarbeit, Illustrationen zu

Jugendbüchern, Goldschnittlyrik, malte Venus

Märchenzyklen, Dornröschen, Schneewittchen,

auf den Villenwänden reicher Fabrikanten in

der Provinz, die sie noch heute verbergen.

Seine Zeichenweise, ursprünglich nazareni-

scher Linie streng verpflichtet, gewinnt all-

mählich ausdrucksvollen Umriß, wird in

Skizzen zu einem krausen wilden Spiel; seine

Farbe, erst licht und heiter hingesetzt, wird

dämonisch erglühend und läßt zuweilen den

Expressionismus vorausahnen. Zu einem späten

Rübezahlzyklus, von dem wir nicht wissen, ob

er je ausgeführt wurde, gibt es eine Reihe

großer Aquarellentwürfe, im Besitz eines Ober-

lausitzer Pfarrers; sie führen uns in Szenen

von koboldischer Kraft, an Slevogt gemahnend,

auf kühle Bergeshöhen oder in lockende

Tiefen der Unterwelt. S.

Po/ens Kunsfbesifz

Ausländische Kunst in polnischen Sammlungen

Von Kurt Erich Simon

Als Kunstland ist Polen, trotz seiner be-

rühmten Städte, noch immer unbekannt. Die

Wiedererrichtung des polnischen Staates hat

der öffentlichen Denkmalpflege den entschei-

denden Antrieb gegeben. Erbe der Vergangen-

heit sind jene freiwilligen Sachwalter einer

staatlichen Kunstfürsorge, die städtischen

Sammlungen, meist Nationalmuseen genannt,

und die großen Adelssammlungen, die oft

durch Stiftung öffentlich geworden sind, wie

die Museen Lubomirski in Lemberg, Czarto-

ryski in Krakau und Goluchow; die Sammlung

Raczynski ist mit ihrem Schatz spanischer Bil-

der im Museum zu Posen.. Erst kürzlich erhielt

der Wawel, das Königsschloß in Krakau, noch

z'vei, allerdings erst in neuerer Zeit gebildete

Sammlungen, Pininski und Dzieduszycki, als

Stiftung. Wie leidenschaftlich das Publikum

an der Kunstpflege Anteil nimmt, zeigt der

Streit um die Restauration des Wawel, dessen

Verheerung die Aufgabe, das Schloß zur staat-

lichen Repräsentation herzustellen, von vorn-

herein widerspruchsvoll ausfallen lassen

üiiißte.

Trotzdem manches Gute aus polnischen

Sammlungen abgewandert ist, befindet sich dort

•loch ein reicher Kunstbesitz, wenn auch kri-

'sche Sichtung dem Wertvollen den gebüh-

renden (Platz anweisen müßte, was wörtlich

Genommen auch durch Vollendung der zahl-

reichen begonnenen oder geplanten Museums-

bauten zu erreichen wäre. Das Schwergewicht

legt auf den Werken der späteren Zeit, des

7 • und 18. Jahrhunderts, die großen Perioden

früheren Jahrhunderte sind mit wenigen

q L hervorragenden Arbeiten vertreten. Eine

Gütliche Neigung polnischen Mäzenatentums

pjenbart sich in den Bilderhandschriften und

er] 1 s> die von romanischer Zeit an reich und

8e®sen vorhanden sind, und in der kostbaren

le der Wawelteppiche. Eine Sonderstellung

Amberger, Männerbildnis. 1537

Schloß Wilanow (Photo Simon)

nehmen die ukrainischen Ikonen ein. für

deren religiös gespaltene und verschieden-

artige Gruppen es in Lemberg zwei bemer-

kenswerte, leider nur in engsten Fachkreisen

bekannte Museen gibt. Neben dieser Nach-

folge der ältesten osteuropäischen Altarkunst

findet man die neueste westeuropäische Kunst

im wesentlichen nur im Museum der Indu-

striestadt Lodz.

Nach einer mehrmonatigen Studienreise

durch Polen, unternommen mit Mussia Eisen-

stadt, haben wir im letzten Heft der Zeit-

schrift für Kunstgeschichte eine kritische

Uebersicht des polnischen Besitzes an Gemäl-

den gegeben, im Anschluß an Mieczyslaw Wal-

lis’ Verzeichnis der ausländischen Kunst in

Polen (Sztuka obea w Zbiorach Polskich, War-

schau, Arct, 1955), das die Informationen lie-

fert, die der Reisende sich vorher mühsam

und unzulänglich beschaffen mußte.

Als wissenschaftliche Ergebnisse der Reise

seien hier nur als die wichtigsten neuen Fest-

stellungen hervorgehoben: im Schloß Wilanow

bei Warschau wurde eine Tafel mit der „Mar-

ter der Zehntausend“ als Werk des Meisters

der Katharinenlegende bestimmt, eine Strand-

ansicht als das Simon de Vliegers, zwei Bild-

nisse als Arbeiten Ambergers, von denen wir

eine abbilden, zwei Passionsszenen als Werke

des jüngeren Cranach. Für die französische

Schule gelang es, auf einem Bilde der Lenain

im Schlosse Lancut die Datierung aufzufinden

und damit die früheste Jahreszahl im Werk

der Brüder zu sichern; dieses „Kinderkonzert“,

bisher nur aus einer Replik bekannt, ist dem

Mathieu, dem jüngsten der Brüder, zuzuwei-

sen. Ein „Triumph der Maria“ des Lebrun

in Wilanow konnte als der Entwurf zu dem

Deckenbilde der abgebrochenen Kapelle des

Seminars von St. Sulpice nachgewiesen werden.

Zu den interessanten, jedoch noch zu lösenden

Fragen gehören die Autorschaft und der Ge-

genstand einer großen Landschaft mit dem Na-

men Poussin ebendort. Eine kleine Watteau

oder Lancret genannte Pastorale im Museum

Czartoryski in Krakau wurde als Pater be-

stimmt. Bei den Italienern ist vornehmlich

auf die bedeutendsten Stücke hinzuweisen: im

Museum Czartoryski wird als Maler der rätsel-

vollen „Dame mit dem Hermelin“ Ambrogio

da Predis anzunehmen sein; Raffaels schönes

Gemälde, noch immer als Bildnis eines Jüng-

lings geltend, stellt sicherlich eine Frau dar,

deren eigenartige Schönheit von Geheimnis

umhüllt ist. Völlig unbekannt war bisher der

Besitz des Palais „Pod Baranami“ in Krakau,

dessen Sammlung neben Schloß Lancut wohl

die bedeutendste in Polen ist, die ihren rein

privaten Charakter bewahrt hat: eine Hirten-

szene aus dem Kreise des Giorgione, eine Hei-

lige Familie in tiefblauer Landschaft des Bor-

done, u. a.

Daß noch weitere Funde möglich sind, be-

weist die Aufdeckung, im wörtlichen Sinne,

der großen Auferweckung des Lazarus von

Cranach d. A e., Lukretia. Schloß Wilanow

(Photo Simon)

Carei Fabritius. Wir verdanken Herrn Wallis

die Abbildung, die wir hier in Nr. 48/49 des

letzten Jahrgangs bringen konnten.