ιο8

Η. V. PROTT UND W. KOLBE, DIE INSCHRIFTEN

Charakter, doch kommen Abweichungen auch in den Gesamt-

formen vor, die wohl nicht alle auf äussere Anlässe zurückge-

führt werden können. Aber ob mehr als ein Schreiber anzu-

nehmen ist, lässt sich noch nicht entscheiden.

Die Anordnung in Kolumnen zeigt, allerdings nicht durchge-

hends, eine besondere Eigentümlichkeit. Von später zu bespre-

chenden Ausnahmen abgesehen enthalten diese Kolumnen lange

Reihen von Bürgern, deren jeder mit Namen, Vatersnamen und

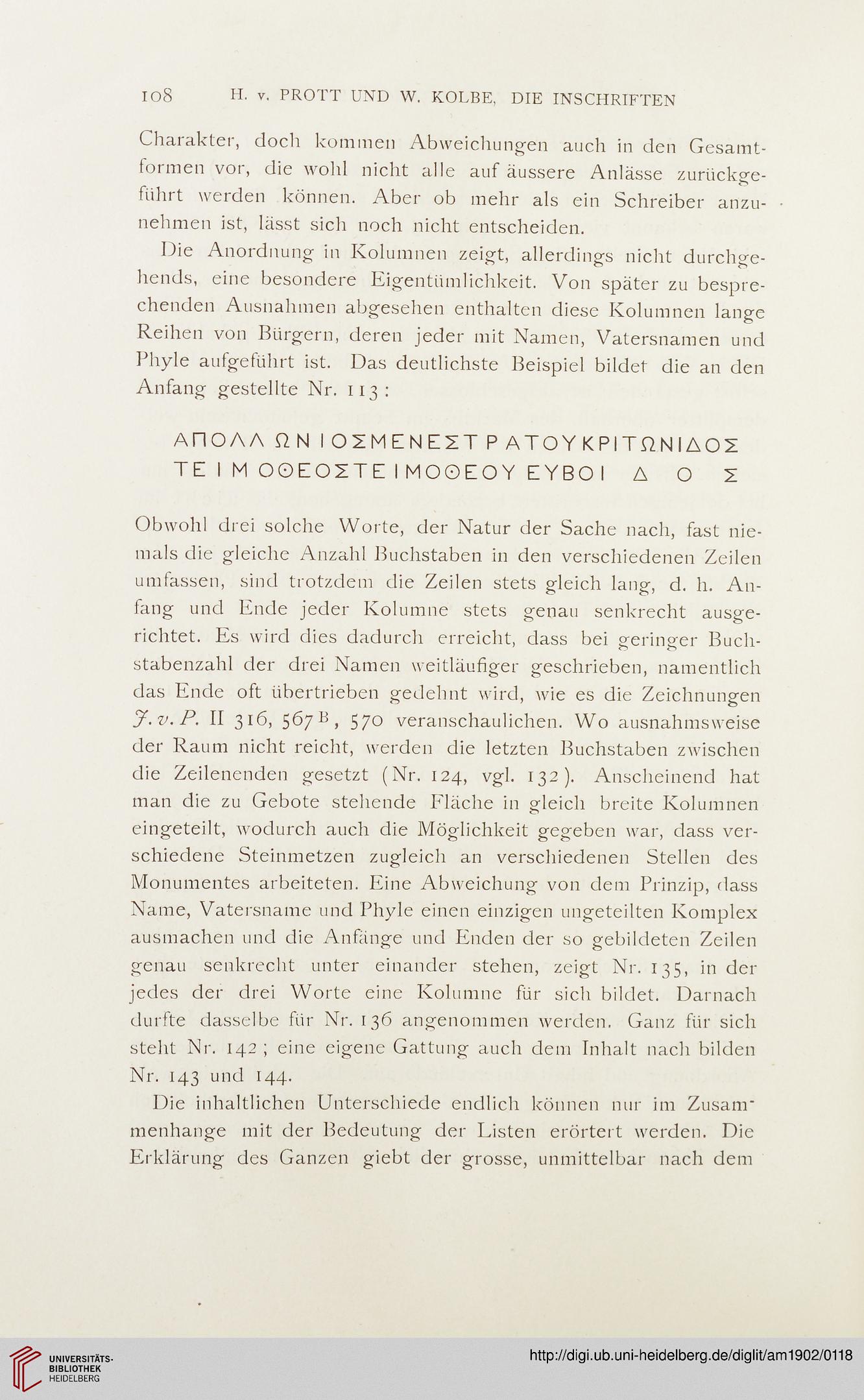

Phyle aufgeführt ist. Das deutlichste Beispiel bildet die an den

Anfang gestellte Nr. 113 :

ΑΠΟΛΛ ΩΝ ΙΟΣΜΕΝΕΣΤ P ΑΤΟΥΚΡΙΤΩΝΙΔΟΣ

TE I Μ ΟΘΕΟΣΤΕ I MOOEOY EYBOI Δ Ο Σ

Obwohl drei solche Worte, der Natur der Sache nach, fast nie-

mals die gleiche Anzahl Buchstaben in den verschiedenen Zeilen

umfassen, sind trotzdem die Zeilen stets gleich lang, d. h. An-

fang und Ende jeder Kolumne stets genau senkrecht ausge-

richtet. Es wird dies dadurch erreicht, dass bei geringer Buch-

stabenzahl der drei Namen weitläufiger geschrieben, namentlich

das Ende oft übertrieben gedehnt wird, wie es die Zeichnungen

J.v.P. II 316, 567B, 570 veranschaulichen. Wo ausnahmsweise

der Raum nicht reicht, werden die letzten Buchstaben zwischen

die Zeilenenden gesetzt (Nr. 124, vgl. 132). Anscheinend hat

man die zu Gebote stehende Fläche in gleich breite Kolumnen

eingeteilt, wodurch auch die Möglichkeit gegeben war, dass ver-

schiedene Steinmetzen zugleich an verschiedenen Stellen des

Monumentes arbeiteten. Eine Abweichung von dem Prinzip, dass

Name, Vatersname und Phyle einen einzigen ungeteilten Komplex

ausmachen und die Anfänge und Enden der so gebildeten Zeilen

genau senkrecht unter einander stehen, zeigt Nr. 135, in der

jedes der drei Worte eine Kolumne für sich bildet. Darnach

durfte dasselbe für Nr. 136 angenommen werden. Ganz für sich

steht Nr. 142 ; eine eigene Gattung auch dem Inhalt nach bilden

Nr. 143 und 144.

Die inhaltlichen Unterschiede endlich können nur im Zusanr

menhange mit der Bedeutung der Listen erörtert werden. Die

Erklärung des Ganzen giebt der grosse, unmittelbar nach dem

Η. V. PROTT UND W. KOLBE, DIE INSCHRIFTEN

Charakter, doch kommen Abweichungen auch in den Gesamt-

formen vor, die wohl nicht alle auf äussere Anlässe zurückge-

führt werden können. Aber ob mehr als ein Schreiber anzu-

nehmen ist, lässt sich noch nicht entscheiden.

Die Anordnung in Kolumnen zeigt, allerdings nicht durchge-

hends, eine besondere Eigentümlichkeit. Von später zu bespre-

chenden Ausnahmen abgesehen enthalten diese Kolumnen lange

Reihen von Bürgern, deren jeder mit Namen, Vatersnamen und

Phyle aufgeführt ist. Das deutlichste Beispiel bildet die an den

Anfang gestellte Nr. 113 :

ΑΠΟΛΛ ΩΝ ΙΟΣΜΕΝΕΣΤ P ΑΤΟΥΚΡΙΤΩΝΙΔΟΣ

TE I Μ ΟΘΕΟΣΤΕ I MOOEOY EYBOI Δ Ο Σ

Obwohl drei solche Worte, der Natur der Sache nach, fast nie-

mals die gleiche Anzahl Buchstaben in den verschiedenen Zeilen

umfassen, sind trotzdem die Zeilen stets gleich lang, d. h. An-

fang und Ende jeder Kolumne stets genau senkrecht ausge-

richtet. Es wird dies dadurch erreicht, dass bei geringer Buch-

stabenzahl der drei Namen weitläufiger geschrieben, namentlich

das Ende oft übertrieben gedehnt wird, wie es die Zeichnungen

J.v.P. II 316, 567B, 570 veranschaulichen. Wo ausnahmsweise

der Raum nicht reicht, werden die letzten Buchstaben zwischen

die Zeilenenden gesetzt (Nr. 124, vgl. 132). Anscheinend hat

man die zu Gebote stehende Fläche in gleich breite Kolumnen

eingeteilt, wodurch auch die Möglichkeit gegeben war, dass ver-

schiedene Steinmetzen zugleich an verschiedenen Stellen des

Monumentes arbeiteten. Eine Abweichung von dem Prinzip, dass

Name, Vatersname und Phyle einen einzigen ungeteilten Komplex

ausmachen und die Anfänge und Enden der so gebildeten Zeilen

genau senkrecht unter einander stehen, zeigt Nr. 135, in der

jedes der drei Worte eine Kolumne für sich bildet. Darnach

durfte dasselbe für Nr. 136 angenommen werden. Ganz für sich

steht Nr. 142 ; eine eigene Gattung auch dem Inhalt nach bilden

Nr. 143 und 144.

Die inhaltlichen Unterschiede endlich können nur im Zusanr

menhange mit der Bedeutung der Listen erörtert werden. Die

Erklärung des Ganzen giebt der grosse, unmittelbar nach dem