PAROS III

227

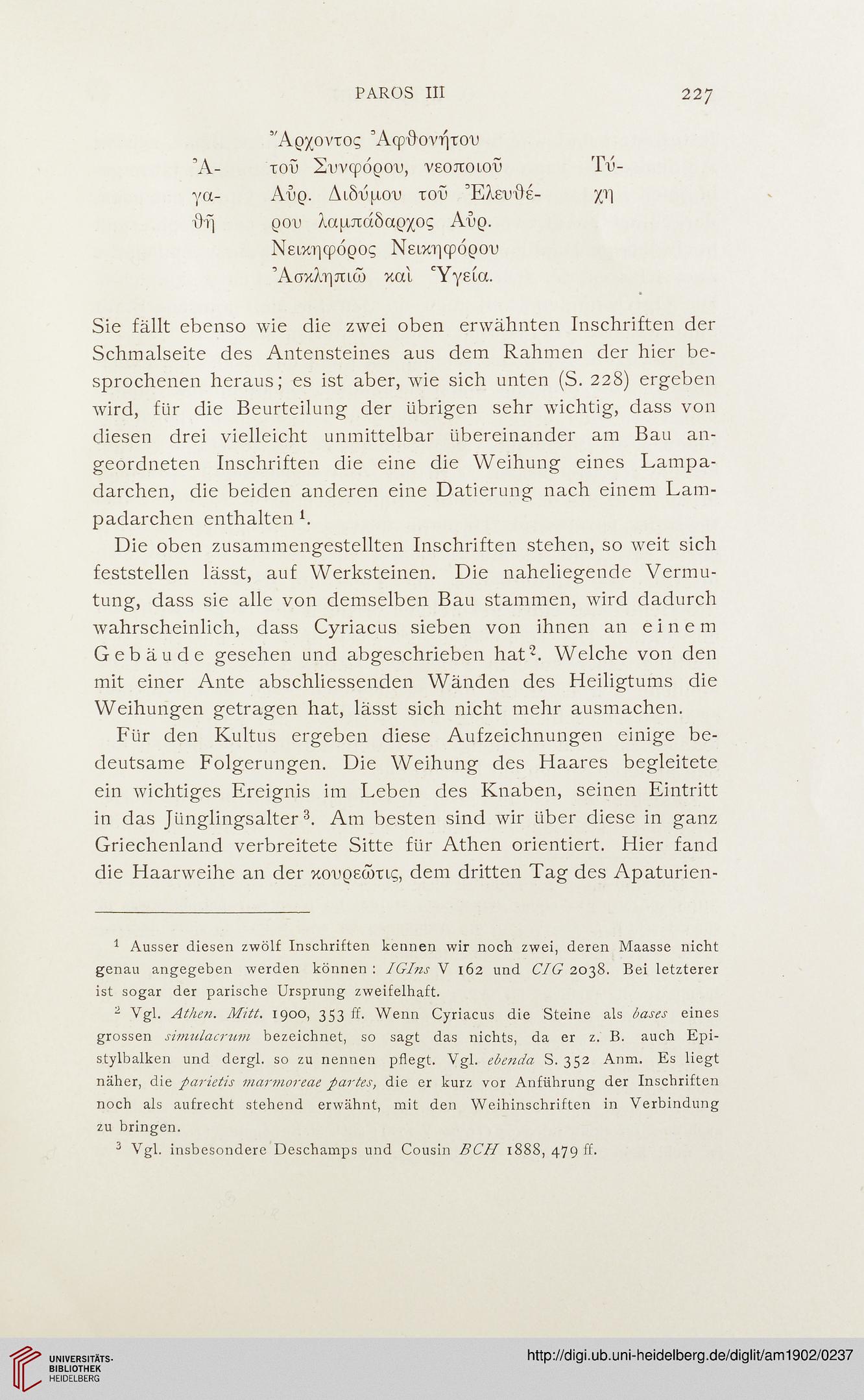

Άρχοντος ’Αψθονήτου

Α-

τοΰ Συνφόρου, νεοποιοΰ

Τΰ

γα-

Αυρ. Δίδυμου τοΰ Ελευθέ-

χη

θή

ρου λαμπάδαρχος Αυρ.

Νεικηφόρος Νεικηφόρου

Άσκληπιώ και Υγεία.

Sie fällt ebenso wie die zwei oben erwähnten Inschriften der

Schmalseite des Antensteines aus dem Rahmen der hier be-

sprochenen heraus; es ist aber, wie sich unten (S. 228) ergeben

wird, für die Beurteilung der übrigen sehr wichtig, dass von

diesen drei vielleicht unmittelbar übereinander am Bau an-

geordneten Inschriften die eine die Weihung eines Lampa-

darchen, die beiden anderen eine Datierung nach einem Lam-

padarchen enthalten 1.

Die oben zusammengestellten Inschriften stehen, so weit sich

feststellen lässt, auf Werksteinen. Die naheliegende Vermu-

tung, dass sie alle von demselben Bau stammen, wird dadurch

wahrscheinlich, dass Cyriacus sieben von ihnen an eine m

Gebäude gesehen und abgeschrieben hat2. Welche von den

mit einer Ante abschliessenden Wänden des Heiligtums die

Weihungen getragen hat, lässt sich nicht mehr ausmachen.

Für den Kultus ergeben diese Aufzeichnungen einige be-

deutsame Folgerungen. Die Weihung des Haares begleitete

ein wichtiges Ereignis im Leben des Knaben, seinen Eintritt

in das Jünglingsalter3. Am besten sind wir über diese in ganz

Griechenland verbreitete Sitte für Athen orientiert. Hier fand

die Haarweihe an der κουρεώτις, dem dritten Tag des Apaturien-

1 Ausser diesen zwölf Inschriften kennen wir noch zwei, deren Maasse nicht

genau angegeben werden können : IGIns V 162 und CIG 2038. Bei letzterer

ist sogar der parische Ursprung zweifelhaft.

λ Vgl. Athen. Mitt. 1900, 353 ff. Wenn Cyriacus die Steine als bases eines

grossen shnulacrtt.ni bezeichnet, so sagt das nichts, da er z. B. auch Epi-

stylbalken und dergl. so zu nennen pflegt. Vgl. ebenda S. 352 Anm. Es liegt

näher, die parietis marmoreae partes, die er kurz vor Anführung der Inschriften

noch als aufrecht stehend erwähnt, mit den Weihinschriften in Verbindung

zu bringen.

3 Vgl. insbesondere Deschamps und Cousin BCH 1888, 479 ff.

227

Άρχοντος ’Αψθονήτου

Α-

τοΰ Συνφόρου, νεοποιοΰ

Τΰ

γα-

Αυρ. Δίδυμου τοΰ Ελευθέ-

χη

θή

ρου λαμπάδαρχος Αυρ.

Νεικηφόρος Νεικηφόρου

Άσκληπιώ και Υγεία.

Sie fällt ebenso wie die zwei oben erwähnten Inschriften der

Schmalseite des Antensteines aus dem Rahmen der hier be-

sprochenen heraus; es ist aber, wie sich unten (S. 228) ergeben

wird, für die Beurteilung der übrigen sehr wichtig, dass von

diesen drei vielleicht unmittelbar übereinander am Bau an-

geordneten Inschriften die eine die Weihung eines Lampa-

darchen, die beiden anderen eine Datierung nach einem Lam-

padarchen enthalten 1.

Die oben zusammengestellten Inschriften stehen, so weit sich

feststellen lässt, auf Werksteinen. Die naheliegende Vermu-

tung, dass sie alle von demselben Bau stammen, wird dadurch

wahrscheinlich, dass Cyriacus sieben von ihnen an eine m

Gebäude gesehen und abgeschrieben hat2. Welche von den

mit einer Ante abschliessenden Wänden des Heiligtums die

Weihungen getragen hat, lässt sich nicht mehr ausmachen.

Für den Kultus ergeben diese Aufzeichnungen einige be-

deutsame Folgerungen. Die Weihung des Haares begleitete

ein wichtiges Ereignis im Leben des Knaben, seinen Eintritt

in das Jünglingsalter3. Am besten sind wir über diese in ganz

Griechenland verbreitete Sitte für Athen orientiert. Hier fand

die Haarweihe an der κουρεώτις, dem dritten Tag des Apaturien-

1 Ausser diesen zwölf Inschriften kennen wir noch zwei, deren Maasse nicht

genau angegeben werden können : IGIns V 162 und CIG 2038. Bei letzterer

ist sogar der parische Ursprung zweifelhaft.

λ Vgl. Athen. Mitt. 1900, 353 ff. Wenn Cyriacus die Steine als bases eines

grossen shnulacrtt.ni bezeichnet, so sagt das nichts, da er z. B. auch Epi-

stylbalken und dergl. so zu nennen pflegt. Vgl. ebenda S. 352 Anm. Es liegt

näher, die parietis marmoreae partes, die er kurz vor Anführung der Inschriften

noch als aufrecht stehend erwähnt, mit den Weihinschriften in Verbindung

zu bringen.

3 Vgl. insbesondere Deschamps und Cousin BCH 1888, 479 ff.