PAROS III

233

die bei weitem sorgfältiger gearbeitet und wohl auch etwas

jünger ist als die unsrige [Phot, des Instituts, Paros 110 und 111).

Für die Häufigkeit des Typus auf Paros sprechen ausserdem

zwei Torsen von geringerer Grösse im dortigen Museum, von

denen der kleinere vielleicht auch aus dem Asklepieion stammt

[Phot, des Instituts, Paros 99 und 112). Von den Figuren der

samisch-naxischen Reihe steht unserer am nächsten der Apol-

lon von Thera; er wird ihr ungefähr gleichzeitig oder doch

nur wenig älter sein.

Die Statue stand einst als Weihung in dem Heiligtum und

ist daher entweder ein Agalma des in ihm verehrten Gottes

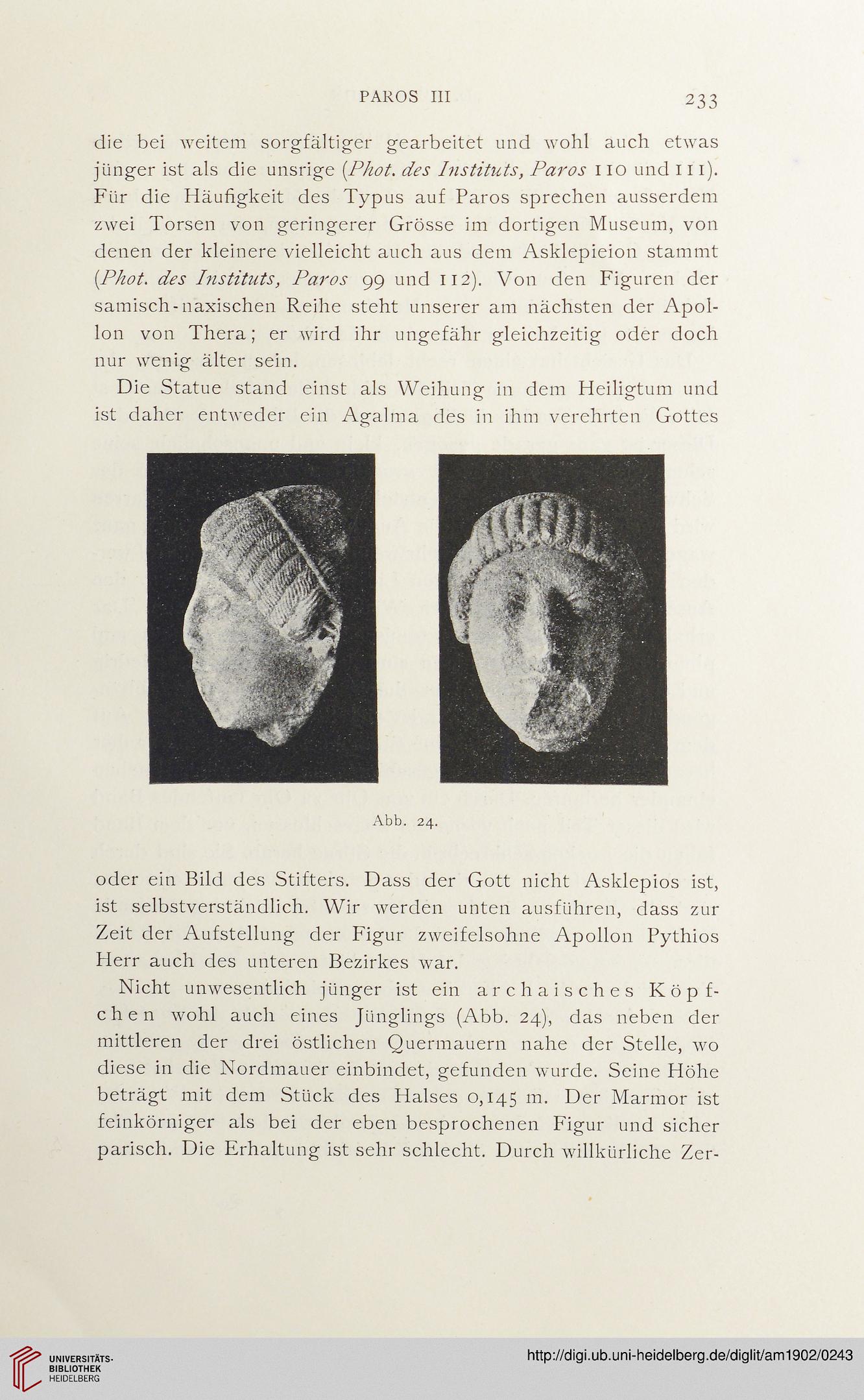

Abb. 24.

oder ein Bild des Stifters. Dass der Gott nicht Asklepios ist,

ist selbstverständlich. Wir werden unten ausführen, dass zur

Zeit der Aufstellung der Figur zweifelsohne Apollon Pythios

Herr auch des unteren Bezirkes war.

Nicht unwesentlich jünger ist ein archaisches Köpf-

chen wohl auch eines Jünglings (Abb. 24), das neben der

mittleren der drei östlichen Quermauern nahe der Stelle, wo

diese in die Nordmauer einbindet, gefunden wurde. Seine Höhe

beträgt mit dem Stück des Halses 0,145 m. Der Marmor ist

feinkörniger als bei der eben besprochenen Figur und sicher

parisch. Die Erhaltung ist sehr schlecht. Durch willkürliche Zer-

233

die bei weitem sorgfältiger gearbeitet und wohl auch etwas

jünger ist als die unsrige [Phot, des Instituts, Paros 110 und 111).

Für die Häufigkeit des Typus auf Paros sprechen ausserdem

zwei Torsen von geringerer Grösse im dortigen Museum, von

denen der kleinere vielleicht auch aus dem Asklepieion stammt

[Phot, des Instituts, Paros 99 und 112). Von den Figuren der

samisch-naxischen Reihe steht unserer am nächsten der Apol-

lon von Thera; er wird ihr ungefähr gleichzeitig oder doch

nur wenig älter sein.

Die Statue stand einst als Weihung in dem Heiligtum und

ist daher entweder ein Agalma des in ihm verehrten Gottes

Abb. 24.

oder ein Bild des Stifters. Dass der Gott nicht Asklepios ist,

ist selbstverständlich. Wir werden unten ausführen, dass zur

Zeit der Aufstellung der Figur zweifelsohne Apollon Pythios

Herr auch des unteren Bezirkes war.

Nicht unwesentlich jünger ist ein archaisches Köpf-

chen wohl auch eines Jünglings (Abb. 24), das neben der

mittleren der drei östlichen Quermauern nahe der Stelle, wo

diese in die Nordmauer einbindet, gefunden wurde. Seine Höhe

beträgt mit dem Stück des Halses 0,145 m. Der Marmor ist

feinkörniger als bei der eben besprochenen Figur und sicher

parisch. Die Erhaltung ist sehr schlecht. Durch willkürliche Zer-