1907

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 4

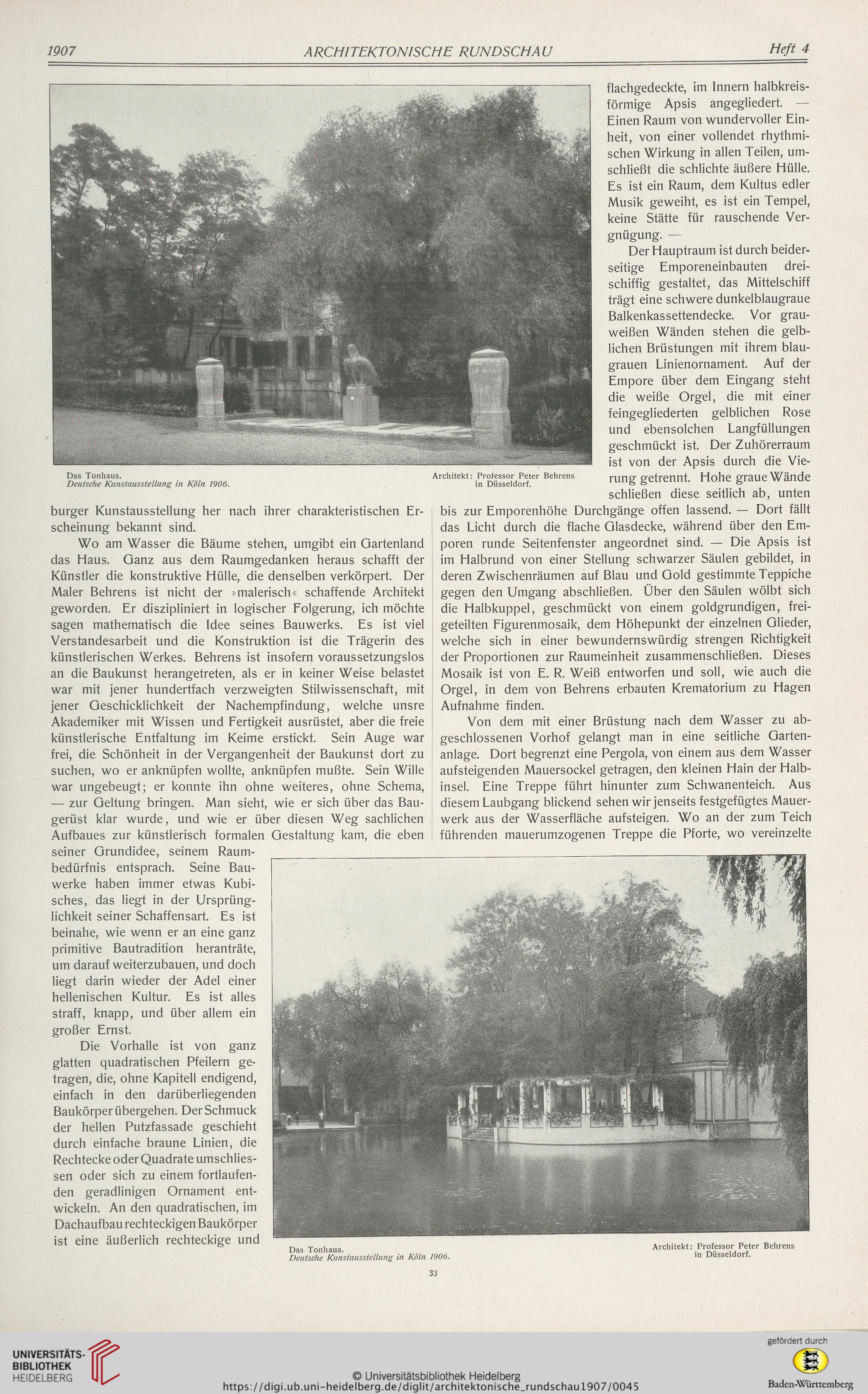

Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens

Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. in Düsseldorf.

flachgedeckte, im Innern halbkreis-

förmige Apsis angegliedert. —

Einen Raum von wundervoller Ein-

heit, von einer vollendet rhythmi-

schen Wirkung in allen Teilen, um-

schließt die schlichte äußere Hülle.

Es ist ein Raum, dem Kultus edler

Musik geweiht, es ist ein Tempel,

keine Stätte für rauschende Ver-

gnügung. —

Der Hauptraum ist durch beider-

seitige Emporeneinbauten drei-

schiffig gestaltet, das Mittelschiff

trägt eine schwere dunkelblaugraue

Balkenkassettendecke. Vor grau-

weißen Wänden stehen die gelb-

lichen Brüstungen mit ihrem blau-

grauen Linienornament. Auf der

Empore über dem Eingang steht

die weiße Orgel, die mit einer

feingegliederten gelblichen Rose

und ebensolchen Langfüllungen

geschmückt ist. Der Zuhörerraum

ist von der Apsis durch die Vie-

rung getrennt. Hohe graue Wände

schließen diese seitlich ab, unten

burger Kunstausstellung her nach ihrer charakteristischen Er-

scheinung bekannt sind.

Wo am Wasser die Bäume stehen, umgibt ein Gartenland

das Haus. Ganz aus dem Raumgedanken heraus schafft der

Künstler die konstruktive Hülle, die denselben verkörpert. Der

Maler Behrens ist nicht der »malerisch« schaffende Architekt

geworden. Er diszipliniert in logischer Folgerung, ich möchte

sagen mathematisch die Idee seines Bauwerks. Es ist viel

Verstandesarbeit und die Konstruktion ist die Trägerin des

künstlerischen Werkes. Behrens ist insofern voraussetzungslos

an die Baukunst herangetreten, als er in keiner Weise belastet

war mit jener hundertfach verzweigten Stilwissenschaft, mit

jener Geschicklichkeit der Nachempfindung, welche unsre

Akademiker mit Wissen und Fertigkeit ausrüstet, aber die freie

künstlerische Entfaltung im Keime erstickt. Sein Auge war

frei, die Schönheit in der Vergangenheit der Baukunst dort zu

suchen, wo er anknüpfen wollte, anknüpfen mußte. Sein Wille

war ungebeugt; er konnte ihn ohne weiteres, ohne Schema,

— zur Geltung bringen. Man sieht, wie er sich über das Bau-

gerüst klar wurde, und wie er über diesen Weg sachlichen

Aufbaues zur künstlerisch formalen Gestaltung kam, die eben

bis zur Emporenhöhe Durchgänge offen lassend. — Dort fällt

das Licht durch die flache Glasdecke, während über den Em-

poren runde Seitenfenster angeordnet sind. — Die Apsis ist

im Halbrund von einer Stellung schwarzer Säulen gebildet, in

deren Zwischenräumen auf Blau und Gold gestimmte Teppiche

gegen den Umgang abschließen. Über den Säulen wölbt sich

die Halbkuppel, geschmückt von einem goldgrundigen, frei-

geteilten Figurenmosaik, dem Höhepunkt der einzelnen Glieder,

welche sich in einer bewundernswürdig strengen Richtigkeit

der Proportionen zur Raumeinheit zusammenschließen. Dieses

Mosaik ist von E. R. Weiß entworfen und soll, wie auch die

Orgel, in dem von Behrens erbauten Krematorium zu Hagen

Aufnahme finden.

Von dem mit einer Brüstung nach dem Wasser zu ab-

geschlossenen Vorhof gelangt man in eine seitliche Garten-

anlage. Dort begrenzt eine Pergola, von einem aus dem Wasser

aufsteigenden Mauersockel getragen, den kleinen Hain der Halb-

insel. Eine Treppe führt hinunter zum Schwanenteich. Aus

diesem Laubgang blickend sehen wir jenseits festgefügtes Mauer-

werk aus der Wasserfläche aufsteigen. Wo an der zum Teich

führenden mauerumzogenen Treppe die Pforte, wo vereinzelte

seiner Grundidee, seinem Raum-

bedürfnis entsprach. Seine Bau-

werke haben immer etwas Kubi-

sches, das liegt in der Ursprüng-

lichkeit seiner Schaffensart. Es ist

beinahe, wie wenn er an eine ganz

primitive Bautradition heranträte,

um darauf weiterzubauen, und doch

liegt darin wieder der Adel einer

hellenischen Kultur. Es ist alles

straff, knapp, und über allem ein

großer Ernst.

Die Vorhalle ist von ganz

glatten quadratischen Pfeilern ge-

tragen, die, ohne Kapitell endigend,

einfach in den darüberliegenden

Baukörper übergehen. Der Schmuck

der hellen Putzfassade geschieht

durch einfache braune Linien, die

Rechtecke oder Quadrate umschlies-

sen oder sich zu einem fortlaufen-

den geradlinigen Ornament ent-

wickeln. An den quadratischen, im

Dachaufbau rechteckigen Baukörper

ist eine äußerlich rechteckige und

Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens

Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. ’n Düsseldorf.

33

ARCHITEKTONISCHE RUNDSCHAU

Heft 4

Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens

Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. in Düsseldorf.

flachgedeckte, im Innern halbkreis-

förmige Apsis angegliedert. —

Einen Raum von wundervoller Ein-

heit, von einer vollendet rhythmi-

schen Wirkung in allen Teilen, um-

schließt die schlichte äußere Hülle.

Es ist ein Raum, dem Kultus edler

Musik geweiht, es ist ein Tempel,

keine Stätte für rauschende Ver-

gnügung. —

Der Hauptraum ist durch beider-

seitige Emporeneinbauten drei-

schiffig gestaltet, das Mittelschiff

trägt eine schwere dunkelblaugraue

Balkenkassettendecke. Vor grau-

weißen Wänden stehen die gelb-

lichen Brüstungen mit ihrem blau-

grauen Linienornament. Auf der

Empore über dem Eingang steht

die weiße Orgel, die mit einer

feingegliederten gelblichen Rose

und ebensolchen Langfüllungen

geschmückt ist. Der Zuhörerraum

ist von der Apsis durch die Vie-

rung getrennt. Hohe graue Wände

schließen diese seitlich ab, unten

burger Kunstausstellung her nach ihrer charakteristischen Er-

scheinung bekannt sind.

Wo am Wasser die Bäume stehen, umgibt ein Gartenland

das Haus. Ganz aus dem Raumgedanken heraus schafft der

Künstler die konstruktive Hülle, die denselben verkörpert. Der

Maler Behrens ist nicht der »malerisch« schaffende Architekt

geworden. Er diszipliniert in logischer Folgerung, ich möchte

sagen mathematisch die Idee seines Bauwerks. Es ist viel

Verstandesarbeit und die Konstruktion ist die Trägerin des

künstlerischen Werkes. Behrens ist insofern voraussetzungslos

an die Baukunst herangetreten, als er in keiner Weise belastet

war mit jener hundertfach verzweigten Stilwissenschaft, mit

jener Geschicklichkeit der Nachempfindung, welche unsre

Akademiker mit Wissen und Fertigkeit ausrüstet, aber die freie

künstlerische Entfaltung im Keime erstickt. Sein Auge war

frei, die Schönheit in der Vergangenheit der Baukunst dort zu

suchen, wo er anknüpfen wollte, anknüpfen mußte. Sein Wille

war ungebeugt; er konnte ihn ohne weiteres, ohne Schema,

— zur Geltung bringen. Man sieht, wie er sich über das Bau-

gerüst klar wurde, und wie er über diesen Weg sachlichen

Aufbaues zur künstlerisch formalen Gestaltung kam, die eben

bis zur Emporenhöhe Durchgänge offen lassend. — Dort fällt

das Licht durch die flache Glasdecke, während über den Em-

poren runde Seitenfenster angeordnet sind. — Die Apsis ist

im Halbrund von einer Stellung schwarzer Säulen gebildet, in

deren Zwischenräumen auf Blau und Gold gestimmte Teppiche

gegen den Umgang abschließen. Über den Säulen wölbt sich

die Halbkuppel, geschmückt von einem goldgrundigen, frei-

geteilten Figurenmosaik, dem Höhepunkt der einzelnen Glieder,

welche sich in einer bewundernswürdig strengen Richtigkeit

der Proportionen zur Raumeinheit zusammenschließen. Dieses

Mosaik ist von E. R. Weiß entworfen und soll, wie auch die

Orgel, in dem von Behrens erbauten Krematorium zu Hagen

Aufnahme finden.

Von dem mit einer Brüstung nach dem Wasser zu ab-

geschlossenen Vorhof gelangt man in eine seitliche Garten-

anlage. Dort begrenzt eine Pergola, von einem aus dem Wasser

aufsteigenden Mauersockel getragen, den kleinen Hain der Halb-

insel. Eine Treppe führt hinunter zum Schwanenteich. Aus

diesem Laubgang blickend sehen wir jenseits festgefügtes Mauer-

werk aus der Wasserfläche aufsteigen. Wo an der zum Teich

führenden mauerumzogenen Treppe die Pforte, wo vereinzelte

seiner Grundidee, seinem Raum-

bedürfnis entsprach. Seine Bau-

werke haben immer etwas Kubi-

sches, das liegt in der Ursprüng-

lichkeit seiner Schaffensart. Es ist

beinahe, wie wenn er an eine ganz

primitive Bautradition heranträte,

um darauf weiterzubauen, und doch

liegt darin wieder der Adel einer

hellenischen Kultur. Es ist alles

straff, knapp, und über allem ein

großer Ernst.

Die Vorhalle ist von ganz

glatten quadratischen Pfeilern ge-

tragen, die, ohne Kapitell endigend,

einfach in den darüberliegenden

Baukörper übergehen. Der Schmuck

der hellen Putzfassade geschieht

durch einfache braune Linien, die

Rechtecke oder Quadrate umschlies-

sen oder sich zu einem fortlaufen-

den geradlinigen Ornament ent-

wickeln. An den quadratischen, im

Dachaufbau rechteckigen Baukörper

ist eine äußerlich rechteckige und

Das Tonhaus. Architekt: Professor Peter Behrens

Deutsche Kunstausstellung in Köln 1906. ’n Düsseldorf.

33