LA SCULTURA BAROCCA E L'ANTICO

155

in alcun modo intorno ad essa; io la pubblicai nel 1909 nel mio studio su Pietro Ber-

nini, padre di Gianlorenzo, attribuendola a lui, invece che al figliuolo. Oggi, avendo con-

tinuato e approfondito i miei studi sul Bernini, non sono più di quell'opinione, e ri-

tengo il S. Sebastiano opera giovanile di Gianlorenzo, affine per certi particolari al David

del Museo Borghese, nella quale, come in tutte le cose del Bernini giovane, si risente un

po' della maniera del padre; e quanto alla datazione la assegnerei al 1625 all'in-

circa. Ma ciò di cui panni non si possa dubitare, è dei rapporti che intercedono tra

essa e il famoso Fauno Barberini oggi nella Gliptoteca di Monaco, trovato in Roma

al principio del Seicento, e collocato in Castel Sant'Angelo. Oltre la generale somiglianza

della positura, che per un S. Sebastiano è inusitata e trova la sua spiegazione nel modello an-

tico, vi sono dei particolari come quello del braccio poggiato sulla roccia e ricadente penzo-

loni, che non possono essere indipendenti l'uno dall'altro: e chi sa che al Bernini stesso non

spetti il restauro della statua antica, in cui sono di lavoro seicentesco la gamba destra,

l'avanbraccio sinistro e qualche parte della gamba sinistra. Altra reminiscenza del

Fauno Barberini mi pare di riscontrare nell'Andromeda dalla Galleria dei Caracci a Pa-

lazzo Farnese, opera del Domenichino e di suoi aiuti.

Un'altra opera, attribuita al Bernini, e da taluni erroneamente creduta dell'età

antica, è una testa di Medusa, che si vede in una sala del palazzo dei Conservatori. La

Medusa non è ricordata dai biografi del maestro, ma fin dal 1731 comincia l'attribu-

zione tradizionale a lui, che si trova anche nel Nibby, ed è condivisa dal Fraschetti

che la riproduce a pag. 364, e la cita nell'elenco cronologico delle opere sotto l'anno 1636,

mentre, se non erro, nel testo non ne parla; alla stessa data l'assegna nell'indice

il Reymond, copiando evidentemente dal Fraschetti.1 Nel basamento marmoreo in

forma di pilastro su cui è collocato il bustino di Medusa, si legge l'iscrizione: Medusac

imago in clypeis Romanorum ad hostium terrorem olim incisa, nunc celeberrimi statnarii

gloria splendei in Capitolio. Munus Marcii. Francisci Bichi Cons. Mense Martij Anno

È chiaro che nel celeberrimo statuario si indica il Bernini, ma l'attribuzione è

solo del 1731, cioè di 51 anni dopo la morte del maestro. Può l'assegnazione essere con-

fermata dall'esame stilistico dell'opera? lo credo di sì: sono certamente berniniani il

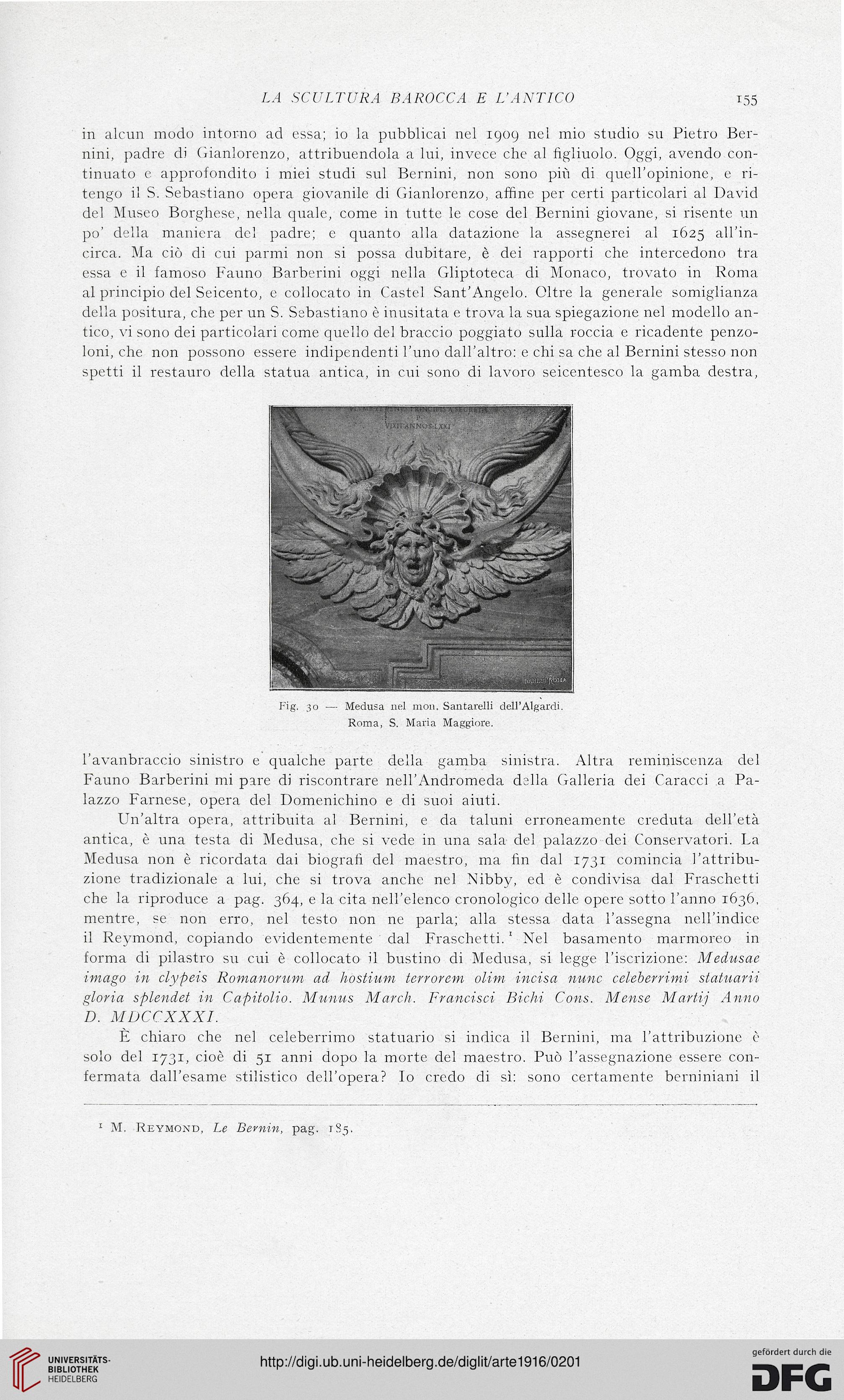

Fig. 30 — Medusa nel mon. Santarelli deìl'Algardì.

Roma, S. Maria Maggiore.

D. MDCCXXXI.

1 M. Reymoxd, Le Bemin, pag. T85

155

in alcun modo intorno ad essa; io la pubblicai nel 1909 nel mio studio su Pietro Ber-

nini, padre di Gianlorenzo, attribuendola a lui, invece che al figliuolo. Oggi, avendo con-

tinuato e approfondito i miei studi sul Bernini, non sono più di quell'opinione, e ri-

tengo il S. Sebastiano opera giovanile di Gianlorenzo, affine per certi particolari al David

del Museo Borghese, nella quale, come in tutte le cose del Bernini giovane, si risente un

po' della maniera del padre; e quanto alla datazione la assegnerei al 1625 all'in-

circa. Ma ciò di cui panni non si possa dubitare, è dei rapporti che intercedono tra

essa e il famoso Fauno Barberini oggi nella Gliptoteca di Monaco, trovato in Roma

al principio del Seicento, e collocato in Castel Sant'Angelo. Oltre la generale somiglianza

della positura, che per un S. Sebastiano è inusitata e trova la sua spiegazione nel modello an-

tico, vi sono dei particolari come quello del braccio poggiato sulla roccia e ricadente penzo-

loni, che non possono essere indipendenti l'uno dall'altro: e chi sa che al Bernini stesso non

spetti il restauro della statua antica, in cui sono di lavoro seicentesco la gamba destra,

l'avanbraccio sinistro e qualche parte della gamba sinistra. Altra reminiscenza del

Fauno Barberini mi pare di riscontrare nell'Andromeda dalla Galleria dei Caracci a Pa-

lazzo Farnese, opera del Domenichino e di suoi aiuti.

Un'altra opera, attribuita al Bernini, e da taluni erroneamente creduta dell'età

antica, è una testa di Medusa, che si vede in una sala del palazzo dei Conservatori. La

Medusa non è ricordata dai biografi del maestro, ma fin dal 1731 comincia l'attribu-

zione tradizionale a lui, che si trova anche nel Nibby, ed è condivisa dal Fraschetti

che la riproduce a pag. 364, e la cita nell'elenco cronologico delle opere sotto l'anno 1636,

mentre, se non erro, nel testo non ne parla; alla stessa data l'assegna nell'indice

il Reymond, copiando evidentemente dal Fraschetti.1 Nel basamento marmoreo in

forma di pilastro su cui è collocato il bustino di Medusa, si legge l'iscrizione: Medusac

imago in clypeis Romanorum ad hostium terrorem olim incisa, nunc celeberrimi statnarii

gloria splendei in Capitolio. Munus Marcii. Francisci Bichi Cons. Mense Martij Anno

È chiaro che nel celeberrimo statuario si indica il Bernini, ma l'attribuzione è

solo del 1731, cioè di 51 anni dopo la morte del maestro. Può l'assegnazione essere con-

fermata dall'esame stilistico dell'opera? lo credo di sì: sono certamente berniniani il

Fig. 30 — Medusa nel mon. Santarelli deìl'Algardì.

Roma, S. Maria Maggiore.

D. MDCCXXXI.

1 M. Reymoxd, Le Bemin, pag. T85