/ PITTORI DA SANTACROCE 181

poi fin ch'ebbe vita; quantunque le prime opere,

per una certa velleità di nuovo non dimostrino

subito quella tendenza imitativa che più interessa

le nostre ricerche. Servono acl ogni modo per

testimoniarne l'educazione, e a convincerci che,

per quanto la scritta della più importante fra queste

lo dichiari discepolo di Giovanni Bellini, il fare

bambagioso e molle, le carni disossate ci accertano

ch'egli mirò piuttosto al Bissolo. Ma anche qui

la molteplicità delle influenze fu tanta che già

la prima pittura datata che gli spetta, l'Annun-

ciazione del 1504 della Galleria Carrara di Bergamo,1

in un interno carpaccesco, con una veduta di

paesaggio lagunare, per il tipo della Vergine come

piacque al Previtali, per le tinte stridule e sgar-

gianti come non le usò più Francesco di Simone,

potè far credere spettasse a un qualche altro

maestro da Santacroce.2 (fig. 1). Senza ragione,

perchè l'angelo annunciatore, incoronato di una

fronda, dalle lunghe anella di biondi capelli appare

identico nell'opera più importante di questo gruppo:

nella pala di Murano.

Certo nell'Annunciazione, proveniente da Spino,

c'è una certa crudezza che denota l'artista ancora

timido e non poco impacciato. Più decisamente

bissolesco e quindi dolciastro appare nel S. Giacomo

in abito da pellegrino, fra i SS. Alessandro e Gio-

vanni Ballista, del 7 506, che da I.eprenno passò

in casa Noli e di là ultimamente nell'Accademia

di Bergamo.3 Quest'opera, a cui un tempo si col-

legava una lunetta rappresentante il Padre Eterno,*

unita con V Jncoronazione della Vergine, traspor-

tata dalla chiesa bergamasca di S. Alessandro della

Croce nella Pinacoteca locale, ci conduce agevol-

mente alla pala di S. Pietro Martire di Murano che

è del 1507, e rappresenta il massimo risultato

artistico originale a cui sia giunto Francesco di

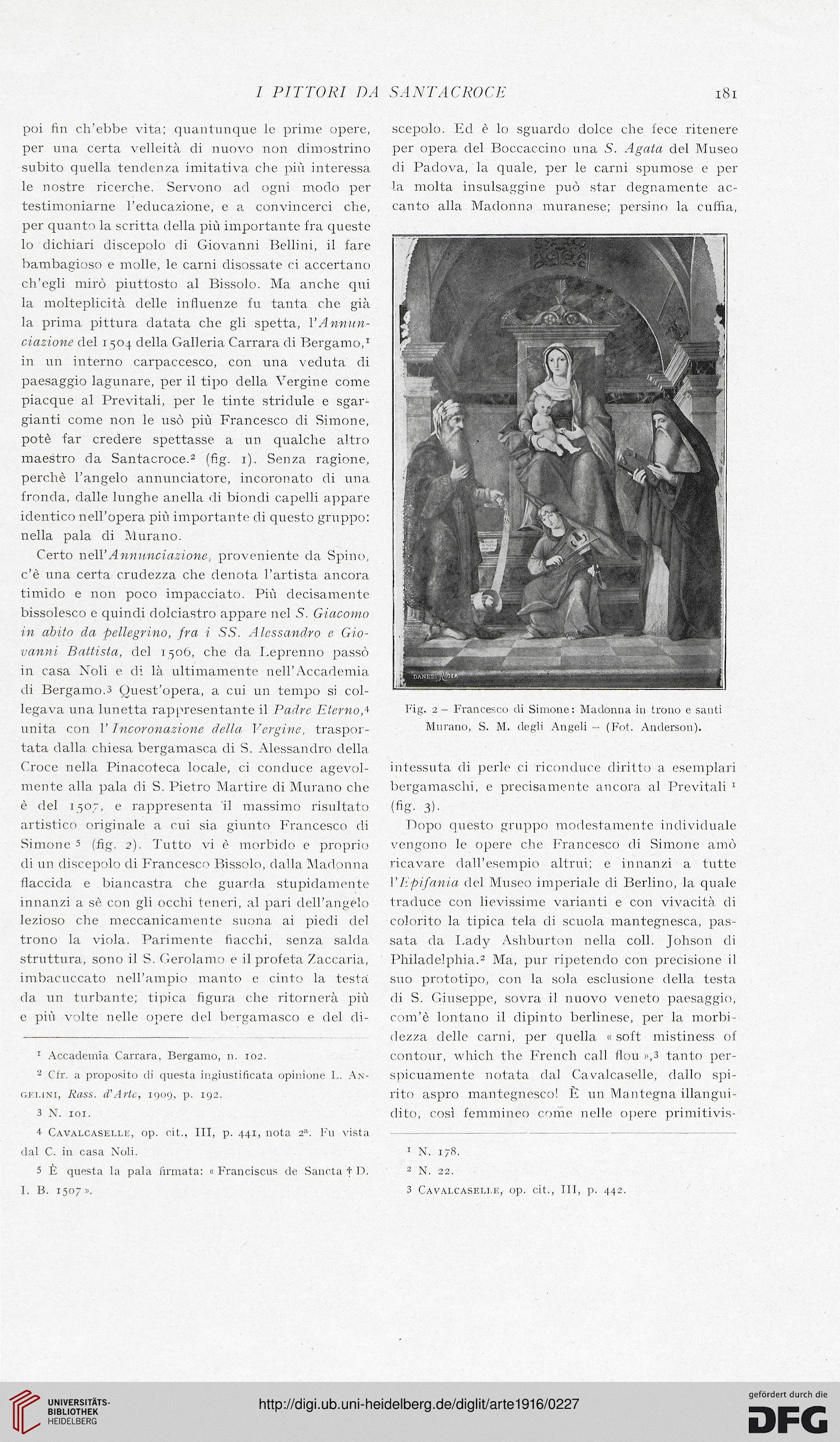

Simone 5 (fig. 2). Tutto vi è morbido e proprio

di un discepolo di Francesco Bissolo, dalla Madonna

flaccida e biancastra che guarda stupidamente

innanzi a sè con gli occhi teneri, al pari dell'angelo

lezioso che meccanicamente snona ai piedi del

trono la viola. Parimente fiacchi, senza salda

struttura, sono il S. Gerolamo e il profeta Zaccaria,

imbacuccato nell'ampio manto e cinto la testa

da un turbante; tipica figura che ritornerà più

e pili volte nelle opere del bergamasco e del di-

1 Accademia Carrara. Bergamo, n. 102.

2 Gir. a proposito eli questa ingiustificata opinione I.. An-

gelini, Rass. d'Arte, 1909, p. 192.

3 N. 101.

4 Cavalcasiìlli;, op. cit., Ili, p. 441, nota 2*. Fu vista

dal C. in casa Noli.

5 È questa la pala firmata: « Franciscus de Sancta t I).

I. B. 1507».

scepolo. Ed è lo sguardo dolce che fece ritenere

per opera del Boccaccino una 5. Agata del Museo

di Padova, la quale, per le carni spumose e per

la molta insulsaggine può star degnamente ac-

canto alla Madonna muranese; persino la cuffia,

Fig. 2 — Francesco di Simone: Madonna in trono e santi

Murano, S. M. degli Angeli - (Fot. Anderson).

intessuta di perle ci riconduce diritto a esemplari

bergamaschi, e precisamente ancora al Previtali 1

(fig. 3)-

Dopo questo gruppo modestamente individuale

vengono le opere che Francesco di Simone amò

ricavare dall'esempio altrui: e innanzi a tutte

VEpifania del Museo imperiale di Berlino, la quale

traduce con lievissime varianti e con vivacità di

colorito la tipica tela di scuola mantegnesca, pas-

sata da Lady Ashburton nella coli. Johson di

Philadelphia.2 Ma, pur ripetendo con precisione il

suo prototipo, con la sola esclusione della testa

di S. Giuseppe, sovra il nuovo veneto paesaggio,

com'è lontano il dipinto berlinese, per la morbi-

dezza delle carni, per quella « soft mistiness of

contour, which the French cali flou »,3 tanto per-

spicuamente notata dal Cavalcasene, dallo spi-

rito aspro mantegnesco! F un Mantegna illangui-

dito, così femmineo come nelle opere primitivis-

1 N. 178.

2 N. 22.

3 Cavalcaseli.^, op. cit., Ili, p. 442.

poi fin ch'ebbe vita; quantunque le prime opere,

per una certa velleità di nuovo non dimostrino

subito quella tendenza imitativa che più interessa

le nostre ricerche. Servono acl ogni modo per

testimoniarne l'educazione, e a convincerci che,

per quanto la scritta della più importante fra queste

lo dichiari discepolo di Giovanni Bellini, il fare

bambagioso e molle, le carni disossate ci accertano

ch'egli mirò piuttosto al Bissolo. Ma anche qui

la molteplicità delle influenze fu tanta che già

la prima pittura datata che gli spetta, l'Annun-

ciazione del 1504 della Galleria Carrara di Bergamo,1

in un interno carpaccesco, con una veduta di

paesaggio lagunare, per il tipo della Vergine come

piacque al Previtali, per le tinte stridule e sgar-

gianti come non le usò più Francesco di Simone,

potè far credere spettasse a un qualche altro

maestro da Santacroce.2 (fig. 1). Senza ragione,

perchè l'angelo annunciatore, incoronato di una

fronda, dalle lunghe anella di biondi capelli appare

identico nell'opera più importante di questo gruppo:

nella pala di Murano.

Certo nell'Annunciazione, proveniente da Spino,

c'è una certa crudezza che denota l'artista ancora

timido e non poco impacciato. Più decisamente

bissolesco e quindi dolciastro appare nel S. Giacomo

in abito da pellegrino, fra i SS. Alessandro e Gio-

vanni Ballista, del 7 506, che da I.eprenno passò

in casa Noli e di là ultimamente nell'Accademia

di Bergamo.3 Quest'opera, a cui un tempo si col-

legava una lunetta rappresentante il Padre Eterno,*

unita con V Jncoronazione della Vergine, traspor-

tata dalla chiesa bergamasca di S. Alessandro della

Croce nella Pinacoteca locale, ci conduce agevol-

mente alla pala di S. Pietro Martire di Murano che

è del 1507, e rappresenta il massimo risultato

artistico originale a cui sia giunto Francesco di

Simone 5 (fig. 2). Tutto vi è morbido e proprio

di un discepolo di Francesco Bissolo, dalla Madonna

flaccida e biancastra che guarda stupidamente

innanzi a sè con gli occhi teneri, al pari dell'angelo

lezioso che meccanicamente snona ai piedi del

trono la viola. Parimente fiacchi, senza salda

struttura, sono il S. Gerolamo e il profeta Zaccaria,

imbacuccato nell'ampio manto e cinto la testa

da un turbante; tipica figura che ritornerà più

e pili volte nelle opere del bergamasco e del di-

1 Accademia Carrara. Bergamo, n. 102.

2 Gir. a proposito eli questa ingiustificata opinione I.. An-

gelini, Rass. d'Arte, 1909, p. 192.

3 N. 101.

4 Cavalcasiìlli;, op. cit., Ili, p. 441, nota 2*. Fu vista

dal C. in casa Noli.

5 È questa la pala firmata: « Franciscus de Sancta t I).

I. B. 1507».

scepolo. Ed è lo sguardo dolce che fece ritenere

per opera del Boccaccino una 5. Agata del Museo

di Padova, la quale, per le carni spumose e per

la molta insulsaggine può star degnamente ac-

canto alla Madonna muranese; persino la cuffia,

Fig. 2 — Francesco di Simone: Madonna in trono e santi

Murano, S. M. degli Angeli - (Fot. Anderson).

intessuta di perle ci riconduce diritto a esemplari

bergamaschi, e precisamente ancora al Previtali 1

(fig. 3)-

Dopo questo gruppo modestamente individuale

vengono le opere che Francesco di Simone amò

ricavare dall'esempio altrui: e innanzi a tutte

VEpifania del Museo imperiale di Berlino, la quale

traduce con lievissime varianti e con vivacità di

colorito la tipica tela di scuola mantegnesca, pas-

sata da Lady Ashburton nella coli. Johson di

Philadelphia.2 Ma, pur ripetendo con precisione il

suo prototipo, con la sola esclusione della testa

di S. Giuseppe, sovra il nuovo veneto paesaggio,

com'è lontano il dipinto berlinese, per la morbi-

dezza delle carni, per quella « soft mistiness of

contour, which the French cali flou »,3 tanto per-

spicuamente notata dal Cavalcasene, dallo spi-

rito aspro mantegnesco! F un Mantegna illangui-

dito, così femmineo come nelle opere primitivis-

1 N. 178.

2 N. 22.

3 Cavalcaseli.^, op. cit., Ili, p. 442.