DI ALCUNI AFFRESCHI PREGEVOLI TRA IL SECOLO XVI ED IL XVII 53

Infine l'Arpinate non ha affatto qui l'aspetto di un maestro di Cati giacché, almeno

apparentemente, egli rientra, molto meglio del suo scolaro, nei caratteri fondamentali

del suo secolo.

Infatti noi riconosciamo nel martirio di S. Lorenzo un quadro estremamente semplice

ed arcaico che svolge le proprie concezioni in un senso tutto particolare. Lo schema

compositivo ne è visibilmente disperso e reso difficile da un qualche elemento ostile non

saputo eliminare dall'artista: lo spazio tra figura e figura non risulta domato dall'emer-

genza dei nodi formali, come in ogni opera plastica, ma pare assumere un valore pre-

dominante, un significato di sostanza atmosferica che tutto avvolge ed intona; cosicché

il pittore sembra costretto continuamente ad arginarlo con masse di corpi schierati,

distesi, incrociati, e a comprimere, in tal modo, un vago desiderio di un'altra disposi-

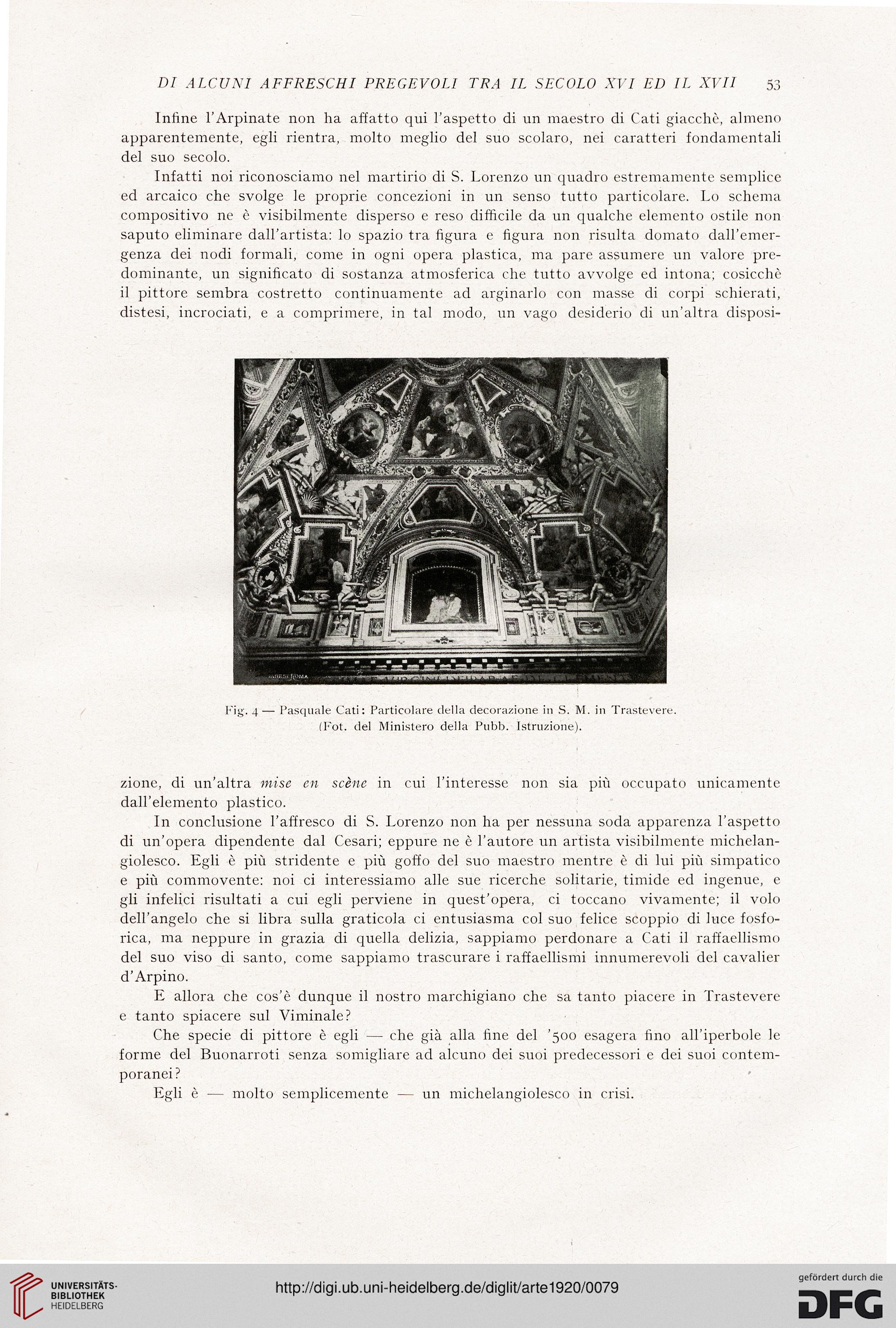

Fig. 4 — Pasquale Cati: Particolare della decorazione in S. M. in Trastevere.

(Fot. del Ministero della Pubb. Istruzione).

zione, di un'altra mise en scène in cui l'interesse non sia più occupato unicamente

dall'elemento plastico.

In conclusione l'affresco di S. Lorenzo non ha per nessuna soda apparenza l'aspetto

di un'opera dipendente dal Cesari; eppure ne è l'autore un artista visibilmente michelan-

giolesco. Egli è più stridente e più goffo del suo maestro mentre è di lui più simpatico

e più commovente: noi ci interessiamo alle sue ricerche solitarie, timide ed ingenue, e

gli infelici risultati a cui egli perviene in quest'opera, ci toccano vivamente; il volo

dell'angelo che si libra sulla graticola ci entusiasma col suo felice scoppio di luce fosfo-

rica, ma neppure in grazia di quella delizia, sappiamo perdonare a Cati il raffaellismo

del suo viso di santo, come sappiamo trascurare i raffaellismi innumerevoli del cavalier

d'Arpino.

E allora che cos'è dunque il nostro marchigiano che sa tanto piacere in Trastevere

e tanto spiacere sul Viminale?

Che specie di pittore è egli — che già alla fine del '500 esagera fino all'iperbole le

forme del Buonarroti senza somigliare ad alcuno dei suoi predecessori e dei suoi contem-

poranei?

Egli è — molto semplicemente — un michelangiolesco in crisi.

Infine l'Arpinate non ha affatto qui l'aspetto di un maestro di Cati giacché, almeno

apparentemente, egli rientra, molto meglio del suo scolaro, nei caratteri fondamentali

del suo secolo.

Infatti noi riconosciamo nel martirio di S. Lorenzo un quadro estremamente semplice

ed arcaico che svolge le proprie concezioni in un senso tutto particolare. Lo schema

compositivo ne è visibilmente disperso e reso difficile da un qualche elemento ostile non

saputo eliminare dall'artista: lo spazio tra figura e figura non risulta domato dall'emer-

genza dei nodi formali, come in ogni opera plastica, ma pare assumere un valore pre-

dominante, un significato di sostanza atmosferica che tutto avvolge ed intona; cosicché

il pittore sembra costretto continuamente ad arginarlo con masse di corpi schierati,

distesi, incrociati, e a comprimere, in tal modo, un vago desiderio di un'altra disposi-

Fig. 4 — Pasquale Cati: Particolare della decorazione in S. M. in Trastevere.

(Fot. del Ministero della Pubb. Istruzione).

zione, di un'altra mise en scène in cui l'interesse non sia più occupato unicamente

dall'elemento plastico.

In conclusione l'affresco di S. Lorenzo non ha per nessuna soda apparenza l'aspetto

di un'opera dipendente dal Cesari; eppure ne è l'autore un artista visibilmente michelan-

giolesco. Egli è più stridente e più goffo del suo maestro mentre è di lui più simpatico

e più commovente: noi ci interessiamo alle sue ricerche solitarie, timide ed ingenue, e

gli infelici risultati a cui egli perviene in quest'opera, ci toccano vivamente; il volo

dell'angelo che si libra sulla graticola ci entusiasma col suo felice scoppio di luce fosfo-

rica, ma neppure in grazia di quella delizia, sappiamo perdonare a Cati il raffaellismo

del suo viso di santo, come sappiamo trascurare i raffaellismi innumerevoli del cavalier

d'Arpino.

E allora che cos'è dunque il nostro marchigiano che sa tanto piacere in Trastevere

e tanto spiacere sul Viminale?

Che specie di pittore è egli — che già alla fine del '500 esagera fino all'iperbole le

forme del Buonarroti senza somigliare ad alcuno dei suoi predecessori e dei suoi contem-

poranei?

Egli è — molto semplicemente — un michelangiolesco in crisi.