NUOVI AVANZI DI PITTURE ROMANICHE IN TERRA DI LAVORO 205

Checché voglia pensarsi della tradizione che

collega la chiesetta di San Nicola a papa Innocenzo,

fatto sta che questa può bene risalire, nella sua

parte più antica, all'epoca in cui si svolsero gli

avvenimenti dianzi accennati. Essa consta d'un

vano inferiore, lungo e stretto con volta a botte,

addossato a un terrapieno, e d'un più largo vano

superiore, terminato da un'abside e con copertura

di legno. La parte più antica dell'edilizio è l'ora-

torio inferiore, già tutto coperto di pitture bene-

dettine ora quasi interamente svanite, le quali

vanno forse attribuite al secolo xn. Alcune figure

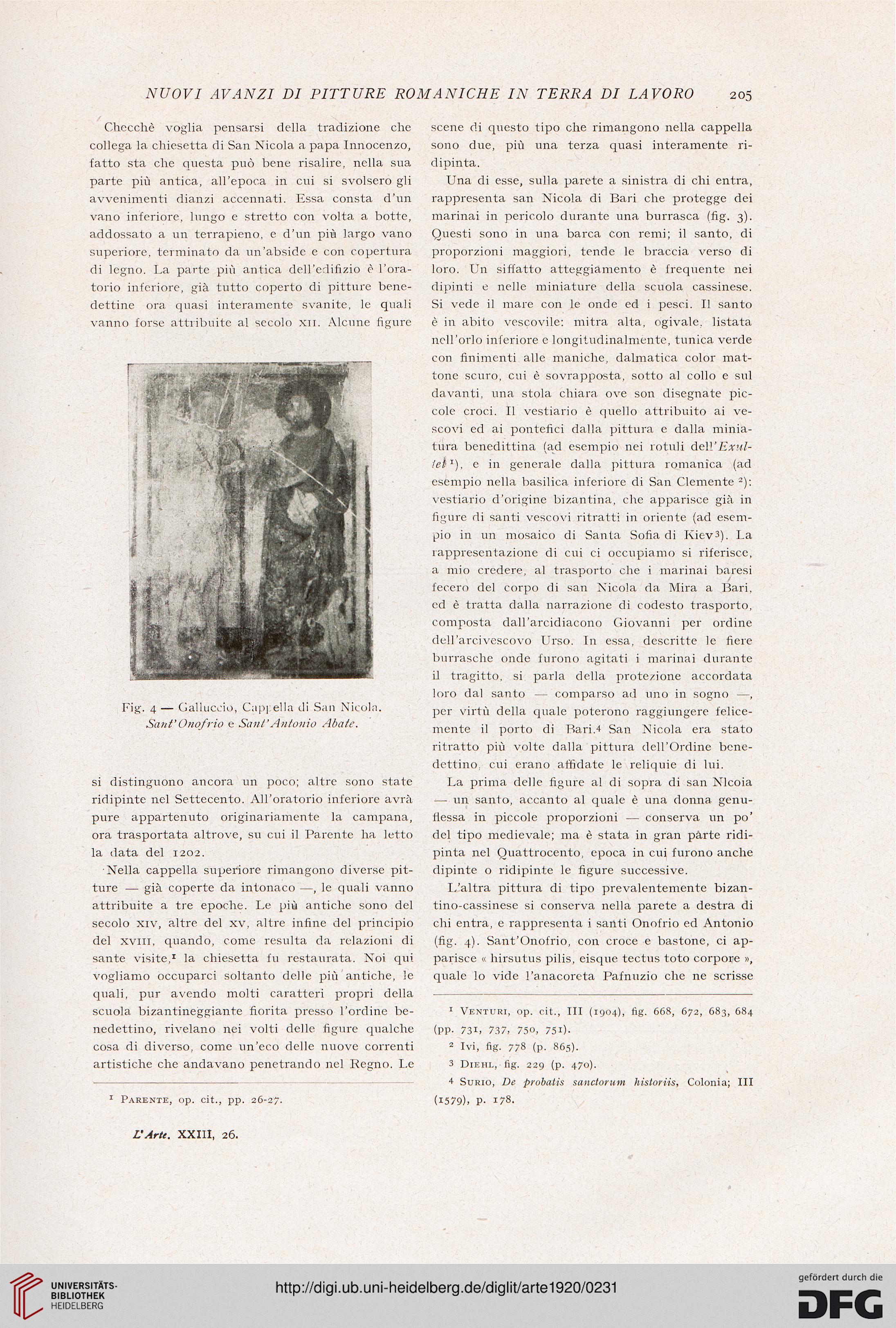

Fig. 4 — Galluccio, Capi ella San Nicola.

Sant'Onofrio e Sant'Antonio Abate.

si distinguono ancora un poco; altre sono state

ridipinte nel Settecento. All'oratorio inferiore avrà

pure appartenuto originariamente la campana,

ora trasportata altrove, su cui il Parente ha letto

la data del 1202.

Nella cappella superiore rimangono diverse pit-

ture — già coperte da intonaco —, le quali vanno

attribuite a tre epoche. Le più antiche sono del

secolo xiv, altre del xv, altre infine del principio

del xviii, quando, come resulta da relazioni di

sante visite,1 la chiesetta fu restaurata. Noi qui

vogliamo occuparci soltanto delle più antiche, le

quali, pur avendo molti caratteri propri della

scuola bizantineggiante fiorita presso l'ordine be-

nedettino, rivelano nei volti delle figure qualche

cosa di diverso, come un'eco delle nuove correnti

artistiche che andavano penetrando nel Regno. Le

1 Parente, op. cit., pp. 26-27.

scene di questo tipo che rimangono nella cappella

sono due, più una terza quasi interamente ri-

dipinta.

Una di esse, sulla parete a sinistra di chi entra,

rappresenta san Nicola di Bari che protegge dei

marinai in pericolo durante una burrasca (fig. 3).

Questi sono in una barca con remi; il santo, di

proporzioni maggiori, tende le braccia verso di

loro. Un siffatto atteggiamento è frequente nei

dipinti e nelle miniature della scuola cassinese.

Si vede il mare con le onde ed i pesci. Il santo

è in abito vescovile: mitra alta, ogivale, listata

nell'orlo inferiore e longitudinalmente, tunica verde

con finimenti alle maniche, dalmatica color mat-

tone scuro, cui è sovrapposta, sotto al collo e sul

davanti, una stola chiara ove son disegnate pic-

cole croci. Il vestiario è quello attribuito ai ve-

scovi ed ai pontefici dalla pittura e dalla minia-

tura benedittina (ad esempio nei rotuli AeWExul-

fel1). e in generale dalla pittura romanica (ad

esempio nella basilica inferiore di San Clemente 2):

vestiario d'origine bizantina, che apparisce già in

figure di santi vescovi ritratti in oriente (ad esem-

pio in un mosaico di Santa Sofia di Kiev3). La

rappresentazione di cui ci occupiamo si riferisce,

a mio credere, al trasporto che i marinai baresi

fecero del corpo di san Nicola da Mira a Bari,

ed è tratta dalla narrazione di codesto trasporto,

composta dall'arcidiacono Giovanni per ordine

dell'arcivescovo Urso. In essa, descritte le fiere

burrasche onde furono agitati i marinai durante

U tragitto, si parla della protezione accordata

loro dal santo — comparso ad uno in sogno —,

per virtù della quale poterono raggiungere felice-

mente il porto di Bari.4 San Nicola era stato

ritratto più volte dalla pittura dell'Ordine bene-

dettino, cui erano affidate le reliquie di lui.

La prima delle figure al di sopra di san Nlcoia

— un santo, accanto al quale è una donna genu-

flessa in piccole proporzioni — conserva un po'

del tipo medievale; ma è stata in gran pàrte ridi-

pinta nel Quattrocento, epoca in cui furono anche

dipinte o ridipinte le figure successive.

L'altra pittura di tipo prevalentemente bizan-

tino-cassinese si conserva nella parete a destra di

chi entra, e rappresenta i santi Onofrio ed Antonio

(fig. 4). Sant'Onofrio, con croce e bastone, ci ap-

parisce « hirsutus pilis, eisque tectus toto corpore »,

quale lo vide l'anacoreta Pafnuzio che ne scrisse

1 Venturi, op. cit., Ili (1904), fig. 668, 672, 683, 684

(PP- 73i, 737, 750, 751).

* Ivi, fig. 778 (p. 865).

3 DlEHL, fig. 229 (p. 47o).

4 Surio, De probalis sanctorum historiis, Colonia; III

(1579), P- 178.

L'Arte. XXIII, 26.

Checché voglia pensarsi della tradizione che

collega la chiesetta di San Nicola a papa Innocenzo,

fatto sta che questa può bene risalire, nella sua

parte più antica, all'epoca in cui si svolsero gli

avvenimenti dianzi accennati. Essa consta d'un

vano inferiore, lungo e stretto con volta a botte,

addossato a un terrapieno, e d'un più largo vano

superiore, terminato da un'abside e con copertura

di legno. La parte più antica dell'edilizio è l'ora-

torio inferiore, già tutto coperto di pitture bene-

dettine ora quasi interamente svanite, le quali

vanno forse attribuite al secolo xn. Alcune figure

Fig. 4 — Galluccio, Capi ella San Nicola.

Sant'Onofrio e Sant'Antonio Abate.

si distinguono ancora un poco; altre sono state

ridipinte nel Settecento. All'oratorio inferiore avrà

pure appartenuto originariamente la campana,

ora trasportata altrove, su cui il Parente ha letto

la data del 1202.

Nella cappella superiore rimangono diverse pit-

ture — già coperte da intonaco —, le quali vanno

attribuite a tre epoche. Le più antiche sono del

secolo xiv, altre del xv, altre infine del principio

del xviii, quando, come resulta da relazioni di

sante visite,1 la chiesetta fu restaurata. Noi qui

vogliamo occuparci soltanto delle più antiche, le

quali, pur avendo molti caratteri propri della

scuola bizantineggiante fiorita presso l'ordine be-

nedettino, rivelano nei volti delle figure qualche

cosa di diverso, come un'eco delle nuove correnti

artistiche che andavano penetrando nel Regno. Le

1 Parente, op. cit., pp. 26-27.

scene di questo tipo che rimangono nella cappella

sono due, più una terza quasi interamente ri-

dipinta.

Una di esse, sulla parete a sinistra di chi entra,

rappresenta san Nicola di Bari che protegge dei

marinai in pericolo durante una burrasca (fig. 3).

Questi sono in una barca con remi; il santo, di

proporzioni maggiori, tende le braccia verso di

loro. Un siffatto atteggiamento è frequente nei

dipinti e nelle miniature della scuola cassinese.

Si vede il mare con le onde ed i pesci. Il santo

è in abito vescovile: mitra alta, ogivale, listata

nell'orlo inferiore e longitudinalmente, tunica verde

con finimenti alle maniche, dalmatica color mat-

tone scuro, cui è sovrapposta, sotto al collo e sul

davanti, una stola chiara ove son disegnate pic-

cole croci. Il vestiario è quello attribuito ai ve-

scovi ed ai pontefici dalla pittura e dalla minia-

tura benedittina (ad esempio nei rotuli AeWExul-

fel1). e in generale dalla pittura romanica (ad

esempio nella basilica inferiore di San Clemente 2):

vestiario d'origine bizantina, che apparisce già in

figure di santi vescovi ritratti in oriente (ad esem-

pio in un mosaico di Santa Sofia di Kiev3). La

rappresentazione di cui ci occupiamo si riferisce,

a mio credere, al trasporto che i marinai baresi

fecero del corpo di san Nicola da Mira a Bari,

ed è tratta dalla narrazione di codesto trasporto,

composta dall'arcidiacono Giovanni per ordine

dell'arcivescovo Urso. In essa, descritte le fiere

burrasche onde furono agitati i marinai durante

U tragitto, si parla della protezione accordata

loro dal santo — comparso ad uno in sogno —,

per virtù della quale poterono raggiungere felice-

mente il porto di Bari.4 San Nicola era stato

ritratto più volte dalla pittura dell'Ordine bene-

dettino, cui erano affidate le reliquie di lui.

La prima delle figure al di sopra di san Nlcoia

— un santo, accanto al quale è una donna genu-

flessa in piccole proporzioni — conserva un po'

del tipo medievale; ma è stata in gran pàrte ridi-

pinta nel Quattrocento, epoca in cui furono anche

dipinte o ridipinte le figure successive.

L'altra pittura di tipo prevalentemente bizan-

tino-cassinese si conserva nella parete a destra di

chi entra, e rappresenta i santi Onofrio ed Antonio

(fig. 4). Sant'Onofrio, con croce e bastone, ci ap-

parisce « hirsutus pilis, eisque tectus toto corpore »,

quale lo vide l'anacoreta Pafnuzio che ne scrisse

1 Venturi, op. cit., Ili (1904), fig. 668, 672, 683, 684

(PP- 73i, 737, 750, 751).

* Ivi, fig. 778 (p. 865).

3 DlEHL, fig. 229 (p. 47o).

4 Surio, De probalis sanctorum historiis, Colonia; III

(1579), P- 178.

L'Arte. XXIII, 26.