44

Das Buch für Alle.

Lieft 2.

zuerst das Blut und beginnt darauf langsam und be-

dächtig zu fressen. Obwohl sie mit ihresgleichen un

allgemeinen friedlich lebt, giebt es doch zuweilen

Kämpfe um die Beute, die dann mit großer Erbitte-

rung ausgefochten werden. Funkelnden Auges betrachten

sich zuerst die Gegner, dann greifen sie unter Sträubung

der Haare und wütendem Fauchen einander an. Zum

Knäuel geballt rollen und wälzen sich die Streiter in

rasender Eile auf dem Boden, bald ist der eine, bald

der andere oben, bis schließlich der Stärkere den Sieg

erringt. Merkwürdigerweise geht es fast stets ohne

schwerere Verletzungen dabei ab. Die Zibetkatzen ver-

breiten einen ziemlich starken Moschus- oder Bisam-

geruch, der dem Zibet, der Absonderung einer am Bauche

befindlichen Drüsentasche entstammt. Früher diente der

Zibet als Arzneimittel und war nicht nur in den Bin-

nenländern Asiens und Afrikas, sondern auch in Europa

als Wohlgeruch sehr geschätzt. Noch gegenwärtig ist

dies in Asien und Afrika der Fall, daher man die Tiere

in Käfigen hält, um den Zibet zu gewinnen. Die beste

Sorte kommt von der ostasiatischen Zibetkatze, die sich

von ihrer oben beschriebenen afrikanischen Verwandten

nur in unwesentlichen Aeußerlichkeiten unterscheidet, und

zwar von der Molukkeninsel Büro.

Oer Cinrug ZcklocibisckLN kuliüss

in Ulm.

(Lieks llas kttö au! Leite 4b uml 47.1

LIm 19. Juli IMS hatte Ulrich von Württemberg als

H sechzehnjähriger Jüngling die Regierung seines Her-

zogtums übernommen, und seine geringe Erfahrung,

sein ungestümes Temperament wie die Zügellosigkeit

seiner Sitten hatten ihn bald in allerlei schwere Be-

drängnisse gebracht. Seine unglückliche Ehe mit der

Prinzessin Sabine von Bayern, einer Schwestertochter

des Kaisers Maximilian, schuf ihm mächtige Feinde unter

den Verwandten seiner Gemahlin. Die Bedrückungen !

und Erpressungen, deren seine Vögte sich gegen das I

arme Landvolk schuldig machen mußten, um die für den

herzoglichen Hofhalt erforderlichen großen Summen auf-

zubringen, riefen den bedrohlichen Aufstand des „armen

Konrad" hervor. Und eine unselige That des Jähzorns,

die am 7. Mai 1518 auf der Jagd im Böblinger Walde

begangene Ermordung des Ritters Hans v. Hutten,

brachte sowohl den Kaiser wie den gesamten deutschen

Hochadel mit Recht gegen ihn auf. In flammenden

Worten forderte der Dichter Ulrich v. Hutten, ein naher

Verwandter des Erschlagenen, Sühne sür den seiner

Sippe angethanen blutigen Schimpf, und seiner unver-

söhnlichen Feindschaft vor allem war es zuzuschreiben,

daß Herzog Ulrich in die Acht erklärt wurde. Als er

sich dann noch durch die Belagerung und Wegnahme der

in seinem Gebiet gelegenen, aber zum Schwäbischen

Bunde gehörigen Reichsstadt Reutlingen eines neuen

Uebergriffs schuldig machte, war das AAch seiner Ver-

fehlungen gefüllt, und einmütig erhoben sich die Fürsten,

Grafen und Städte des Schwäbischen Bundes, um sei-

nem willkürlichen und gewaltthätigen Treiben ein Ziel

zu setzen. Bei Ulm versammelte sich im Jahre 1519

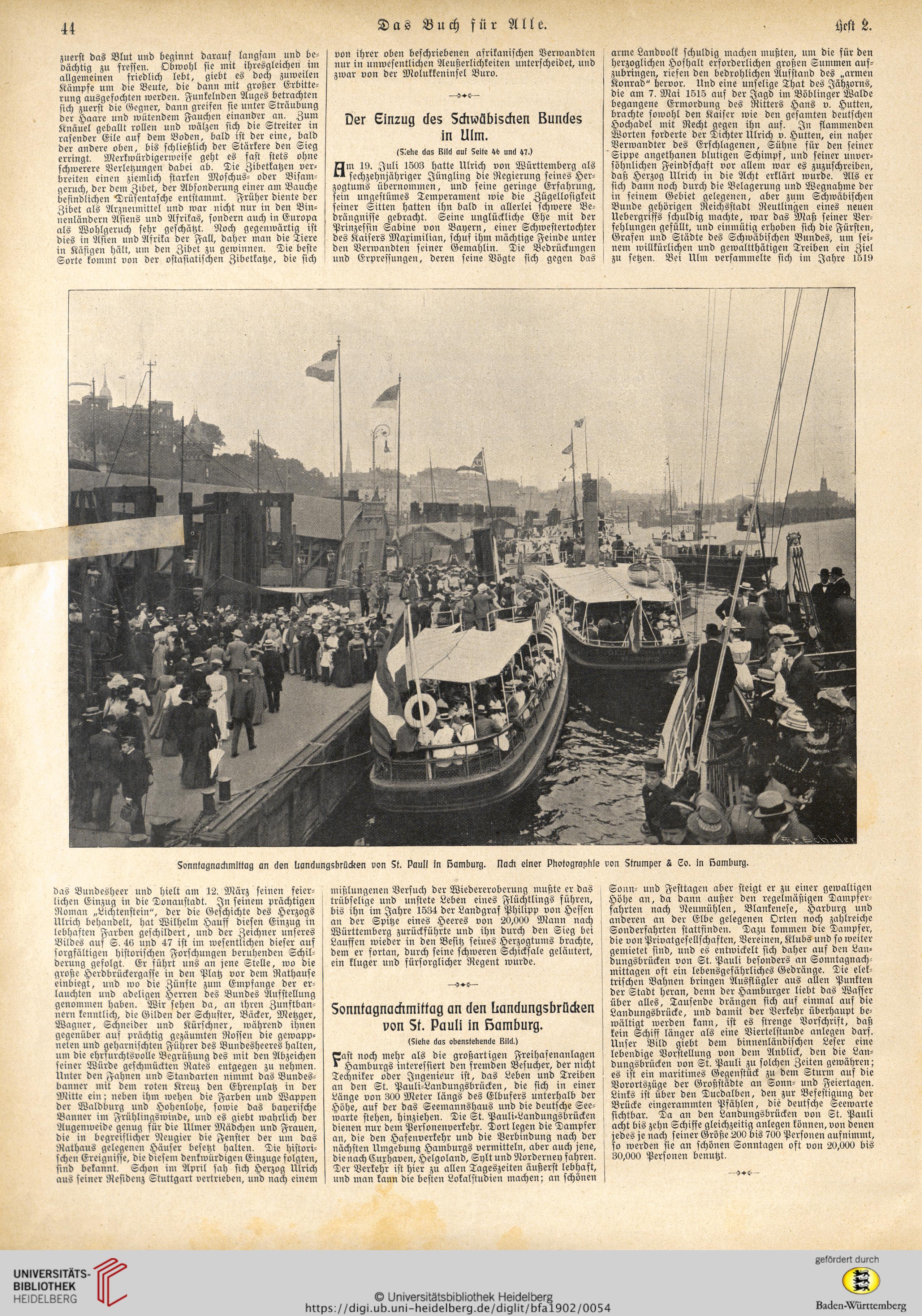

Zonntagnactunittag an äsn liainlungsbrücken von 5t. Pauli in kaniburg. llactz einer pliotograpiile von Rruniper L Co. in Hamburg.

das Bundesheer und hielt am 12. März seinen feier-

lichen Einzug in die Donaustadt. In seinem prächtigen

Roman „Lichtenstein", der die Geschichte des Herzogs

Ulrich behandelt, hat Wilhelm Hauff diesen Einzug in

lebhaften Farben geschildert, und der Zeichner unseres

Bildes aus S. 46 und 47 ist im wesentlichen dieser auf

sorgfältigen historischen Forschungen beruhenden Schil-

derung gefolgt. Er führt uns an jene Stelle, wo die

große Herobrückergasse in den Platz vor dem Rathause

einbiegt, und wo die Zünfte zum Empfange der er-

lauchten und adeligen Herren des Bundes Aufstellung

genommen haben. Wir sehen da, an ihren Zunftban-

nern kenntlich, die Gilden der Schuster, Bäcker, Metzger,

Wagner, Schneider und Kürschner, während ihnen

gegenüber auf prächtig gezäumten Rossen die gewapp-

neten und geharnischten Führer des Bundesheeres halten,

um die ehrfurchtsvolle Begrüßung des mit den Abzeichen

seiner Würde geschmückten Rates entgegen zu nehmen.

Unter den Fahnen und Standarten nimmt das Bundes-

banner mit dem roten Kreuz den Ehrenplatz in der

Mitte ein; neben ihm wehen die Farben und Wappen

der Waldburg und Hohenlohe, sowie das bayerische

Banner im Frühlingswinde, und es giebt wahrlich der

Augenweide genug für die Ulmer Mädchen und Frauen,

die in begreiflicher Neugier die Fenster der um das

Rathaus gelegenen Häuser besetzt halten. Die histori-

schen Ereignisse, die diesem denkwürdigen Einzuge folgten,

sind bekannt. Schon im April sah sich Herzog Ulrich

aus seiner Residenz Stuttgart vertriebe», und nach einem

mißlungenen Versuch der Wiedereroberung mußte er das

trübselige und unstete Leben eines Flüchtlings führen,

bis ihn im Jahre 1534 der Landgraf Philipp von Hessen

an der Spitze eines Heeres von 20,000 Mann^ nach

Württemberg zurückführte und ihn durch den Sieg bei

Lauffen wieder in den Besitz seines Herzogtums brachte,

dem er fortan, durch seine schweren Schicksale geläutert,

ein kluger und fürsorglicher Regent wurde.

Toimtciglicickmittag cin 6sn kcmllungzbrllckeli

von 5t. Pauli in üaniburg.

(Lieks lies obsnstsksnäe 8116.)

^ast noch mehr als die großartigen Freihafenanlaben

Hamburgs interessiert den fremden Besucher, der nicht

Techniker oder Ingenieur ist, das Leben und Treiben

an den St. Pauli-Landungsbrücken, die sich in einer

Länge von 300 Meter längs des Elbufers unterhalb der

Höhe, auf der das Seemannshaus und die deutsche See-

warte stehen, hinziehen. Die St. Pauli-Landungsbrücken

dienen nur dem Personenverkehr. Dort legen die Dampfer

an, die den Hafenverkehr und die Verbindung nach der

nächsten Umgebung Hamburgs vermitteln, aber auch jene,

die nach Cuxhaven, Helgoland, Sylt und Norderney fahren.

Der Verkehr ist hier zu allen Tageszeiten äußerst lebhaft,

und man kann die besten Lokalstudien machen; an schönen

Sonn- und Festtagen aber steigt er zu einer gewaltigen

Höhe an, da dann außer den regelmäßigen Dampfer-

fahrten nach Neumühlen, Blankenese, Harburg und

anderen an der Elbe gelegenen Orten noch zahlreiche

Sonderfahrten stattfinden. Dazu kommen die Dampfer,

die von Privatgesellschaften, Vereinen, Klubs und so weiter

gemietet sind, und es entwickelt sich daher auf den Lan-

dungsbrücken von St. Pauli besonders an Sonntagnach-

mittagen oft ein lebensgefährliches Gedränge. Die elek-

trischen Bahnen bringen Ausflügler aus allen Punkten

der Stadt heran, denn der Hamburger liebt das Wasser

über alles, Tausende drängen sich auf einmal auf die

Landungsbrücke, und damit der Verkehr überhaupt be-

wältigt werden kann, ist es strenge Vorschrift, daß

kein Schiff länger als eine Viertelstunde anlegen darf.

Unser Bild giebt dem binnenländischen Leser eine

lebendige Vorstellung von dem Anblick, den die Lan-

dungsbrücken von St. Pauli zu solchen Zeiten gewähre»;

es ist ein maritimes Gegenstück zu dem Sturm auf die

Vorortszüge der Großstädte an Sonn- und Feiertagen.

Links ist über den Ducdalben, den zur Befestigung der

Brücke eingerammten Pfählen, die deutsche Seewarte

sichtbar. Da an den Landungsbrücken von St. Pauli

acht bis zehn Schiffe gleichzeitig anlegen können, von denen

jedes je nach seiner Größe 200 bis 700 Personen aufnimmt,

so werden sie an schönen Sonntagen oft von 20,000 bis

30,000 Personen benutzt.

Das Buch für Alle.

Lieft 2.

zuerst das Blut und beginnt darauf langsam und be-

dächtig zu fressen. Obwohl sie mit ihresgleichen un

allgemeinen friedlich lebt, giebt es doch zuweilen

Kämpfe um die Beute, die dann mit großer Erbitte-

rung ausgefochten werden. Funkelnden Auges betrachten

sich zuerst die Gegner, dann greifen sie unter Sträubung

der Haare und wütendem Fauchen einander an. Zum

Knäuel geballt rollen und wälzen sich die Streiter in

rasender Eile auf dem Boden, bald ist der eine, bald

der andere oben, bis schließlich der Stärkere den Sieg

erringt. Merkwürdigerweise geht es fast stets ohne

schwerere Verletzungen dabei ab. Die Zibetkatzen ver-

breiten einen ziemlich starken Moschus- oder Bisam-

geruch, der dem Zibet, der Absonderung einer am Bauche

befindlichen Drüsentasche entstammt. Früher diente der

Zibet als Arzneimittel und war nicht nur in den Bin-

nenländern Asiens und Afrikas, sondern auch in Europa

als Wohlgeruch sehr geschätzt. Noch gegenwärtig ist

dies in Asien und Afrika der Fall, daher man die Tiere

in Käfigen hält, um den Zibet zu gewinnen. Die beste

Sorte kommt von der ostasiatischen Zibetkatze, die sich

von ihrer oben beschriebenen afrikanischen Verwandten

nur in unwesentlichen Aeußerlichkeiten unterscheidet, und

zwar von der Molukkeninsel Büro.

Oer Cinrug ZcklocibisckLN kuliüss

in Ulm.

(Lieks llas kttö au! Leite 4b uml 47.1

LIm 19. Juli IMS hatte Ulrich von Württemberg als

H sechzehnjähriger Jüngling die Regierung seines Her-

zogtums übernommen, und seine geringe Erfahrung,

sein ungestümes Temperament wie die Zügellosigkeit

seiner Sitten hatten ihn bald in allerlei schwere Be-

drängnisse gebracht. Seine unglückliche Ehe mit der

Prinzessin Sabine von Bayern, einer Schwestertochter

des Kaisers Maximilian, schuf ihm mächtige Feinde unter

den Verwandten seiner Gemahlin. Die Bedrückungen !

und Erpressungen, deren seine Vögte sich gegen das I

arme Landvolk schuldig machen mußten, um die für den

herzoglichen Hofhalt erforderlichen großen Summen auf-

zubringen, riefen den bedrohlichen Aufstand des „armen

Konrad" hervor. Und eine unselige That des Jähzorns,

die am 7. Mai 1518 auf der Jagd im Böblinger Walde

begangene Ermordung des Ritters Hans v. Hutten,

brachte sowohl den Kaiser wie den gesamten deutschen

Hochadel mit Recht gegen ihn auf. In flammenden

Worten forderte der Dichter Ulrich v. Hutten, ein naher

Verwandter des Erschlagenen, Sühne sür den seiner

Sippe angethanen blutigen Schimpf, und seiner unver-

söhnlichen Feindschaft vor allem war es zuzuschreiben,

daß Herzog Ulrich in die Acht erklärt wurde. Als er

sich dann noch durch die Belagerung und Wegnahme der

in seinem Gebiet gelegenen, aber zum Schwäbischen

Bunde gehörigen Reichsstadt Reutlingen eines neuen

Uebergriffs schuldig machte, war das AAch seiner Ver-

fehlungen gefüllt, und einmütig erhoben sich die Fürsten,

Grafen und Städte des Schwäbischen Bundes, um sei-

nem willkürlichen und gewaltthätigen Treiben ein Ziel

zu setzen. Bei Ulm versammelte sich im Jahre 1519

Zonntagnactunittag an äsn liainlungsbrücken von 5t. Pauli in kaniburg. llactz einer pliotograpiile von Rruniper L Co. in Hamburg.

das Bundesheer und hielt am 12. März seinen feier-

lichen Einzug in die Donaustadt. In seinem prächtigen

Roman „Lichtenstein", der die Geschichte des Herzogs

Ulrich behandelt, hat Wilhelm Hauff diesen Einzug in

lebhaften Farben geschildert, und der Zeichner unseres

Bildes aus S. 46 und 47 ist im wesentlichen dieser auf

sorgfältigen historischen Forschungen beruhenden Schil-

derung gefolgt. Er führt uns an jene Stelle, wo die

große Herobrückergasse in den Platz vor dem Rathause

einbiegt, und wo die Zünfte zum Empfange der er-

lauchten und adeligen Herren des Bundes Aufstellung

genommen haben. Wir sehen da, an ihren Zunftban-

nern kenntlich, die Gilden der Schuster, Bäcker, Metzger,

Wagner, Schneider und Kürschner, während ihnen

gegenüber auf prächtig gezäumten Rossen die gewapp-

neten und geharnischten Führer des Bundesheeres halten,

um die ehrfurchtsvolle Begrüßung des mit den Abzeichen

seiner Würde geschmückten Rates entgegen zu nehmen.

Unter den Fahnen und Standarten nimmt das Bundes-

banner mit dem roten Kreuz den Ehrenplatz in der

Mitte ein; neben ihm wehen die Farben und Wappen

der Waldburg und Hohenlohe, sowie das bayerische

Banner im Frühlingswinde, und es giebt wahrlich der

Augenweide genug für die Ulmer Mädchen und Frauen,

die in begreiflicher Neugier die Fenster der um das

Rathaus gelegenen Häuser besetzt halten. Die histori-

schen Ereignisse, die diesem denkwürdigen Einzuge folgten,

sind bekannt. Schon im April sah sich Herzog Ulrich

aus seiner Residenz Stuttgart vertriebe», und nach einem

mißlungenen Versuch der Wiedereroberung mußte er das

trübselige und unstete Leben eines Flüchtlings führen,

bis ihn im Jahre 1534 der Landgraf Philipp von Hessen

an der Spitze eines Heeres von 20,000 Mann^ nach

Württemberg zurückführte und ihn durch den Sieg bei

Lauffen wieder in den Besitz seines Herzogtums brachte,

dem er fortan, durch seine schweren Schicksale geläutert,

ein kluger und fürsorglicher Regent wurde.

Toimtciglicickmittag cin 6sn kcmllungzbrllckeli

von 5t. Pauli in üaniburg.

(Lieks lies obsnstsksnäe 8116.)

^ast noch mehr als die großartigen Freihafenanlaben

Hamburgs interessiert den fremden Besucher, der nicht

Techniker oder Ingenieur ist, das Leben und Treiben

an den St. Pauli-Landungsbrücken, die sich in einer

Länge von 300 Meter längs des Elbufers unterhalb der

Höhe, auf der das Seemannshaus und die deutsche See-

warte stehen, hinziehen. Die St. Pauli-Landungsbrücken

dienen nur dem Personenverkehr. Dort legen die Dampfer

an, die den Hafenverkehr und die Verbindung nach der

nächsten Umgebung Hamburgs vermitteln, aber auch jene,

die nach Cuxhaven, Helgoland, Sylt und Norderney fahren.

Der Verkehr ist hier zu allen Tageszeiten äußerst lebhaft,

und man kann die besten Lokalstudien machen; an schönen

Sonn- und Festtagen aber steigt er zu einer gewaltigen

Höhe an, da dann außer den regelmäßigen Dampfer-

fahrten nach Neumühlen, Blankenese, Harburg und

anderen an der Elbe gelegenen Orten noch zahlreiche

Sonderfahrten stattfinden. Dazu kommen die Dampfer,

die von Privatgesellschaften, Vereinen, Klubs und so weiter

gemietet sind, und es entwickelt sich daher auf den Lan-

dungsbrücken von St. Pauli besonders an Sonntagnach-

mittagen oft ein lebensgefährliches Gedränge. Die elek-

trischen Bahnen bringen Ausflügler aus allen Punkten

der Stadt heran, denn der Hamburger liebt das Wasser

über alles, Tausende drängen sich auf einmal auf die

Landungsbrücke, und damit der Verkehr überhaupt be-

wältigt werden kann, ist es strenge Vorschrift, daß

kein Schiff länger als eine Viertelstunde anlegen darf.

Unser Bild giebt dem binnenländischen Leser eine

lebendige Vorstellung von dem Anblick, den die Lan-

dungsbrücken von St. Pauli zu solchen Zeiten gewähre»;

es ist ein maritimes Gegenstück zu dem Sturm auf die

Vorortszüge der Großstädte an Sonn- und Feiertagen.

Links ist über den Ducdalben, den zur Befestigung der

Brücke eingerammten Pfählen, die deutsche Seewarte

sichtbar. Da an den Landungsbrücken von St. Pauli

acht bis zehn Schiffe gleichzeitig anlegen können, von denen

jedes je nach seiner Größe 200 bis 700 Personen aufnimmt,

so werden sie an schönen Sonntagen oft von 20,000 bis

30,000 Personen benutzt.