614

Das Buch für Alle.

Das Buch für Alle.

615

Heft 85.

Heft 25.

ktu; dem Panorama Klucker; lliieinübergang bei Laub" I.

können. Hinter diesem großen Fest-

platz beginnt das Gebiet des Vergnü-

gens und der Erholung, die große

Weltmesse, die auf keiner hervorra-

genden Ausstellung heutzutage mehr

fehlen darf. Hier erhebt sich inmitten

von Wein- und Bierhäusern die F e st-

halle, der imposanteste Bierpalast

der Ausstellung, der nicht nur für die

deutschen, sondern auch für die Tau-

sende von fremden Besuchern einen

Anziehungspunkt von großer Stärke

bildet. Die elektrische Ausstellungs-

bahn führt uns dann weiter zum

Staatsbahnhof, der die Ausstellung

im Westen begrenzt, verläßt hier den

Rhein und geht am Vergnügungspark

und den Marineschauspielen vorüber

nach der anderen Seite des Ausstel-

lungsgeländes. Wir passieren die Ge-

bäude der Vereinigten Waggon- und

Lokomotivfabriken Düsseldorf, der kö-

niglichen Eisenbahndirektionen zu

Köln, Elberfeld und Essen, der Düssel-

dorfer Maschincnbauaktiengesellschaft,

fahren .am Alpenpanorama vorüber

und gelangen vor dem Portal der

Maschinenhalle nach der Hauptallee

vorragenden Portal des Mittelbaus,

das zwei Seitentürme flankieren, reicht

bis 60 Meter in die Lüfte empor. An

den Mittelbau schließen sich rechts und

links die einfacher gehaltenen, aber

schön gegliederten Seitenflügel an.

Und nun der Reichtum des Innern.

Nicht weniger als 21 Gruppen haben

hier die besten und erlesensten ihrer

Erzeugnisse zur Schau gestellt, aber

Stahl und Eisen überwiegt auch hier.

Wer am Eingang den aus Drähten,

Kabeln, Metallseilen u. s. w. kon-

struierten Tempel von Felten L Guil-

laume, wer die grandiosen Schmiede-

stücke von Hamel L Lueg angestaunt,

wer die Gruppierungen und Pyra-

miden der Abteilung Siegerland mit

ihren Messing- und Drahtobjekten,

mit ihren wuchtigen Kesseln und Hoch-

öfenanlagen, mit ihren Förder- und

Walzmerkmaschinen bewundert hat,

wer die Schöpfungen der Düsseldorfer

Röhrenindustrie und all der Guß-

stahlwerke hier vereinigt sieht, der er-

kennt, daß die erzenen Wunder, die

sich in Sonderpalästen und in der trotz

ihrer Eisenkonstruktion so eleganten

Ku; dem Panorama „Klucker; kiieinübergang bei Laub" 17.

i—

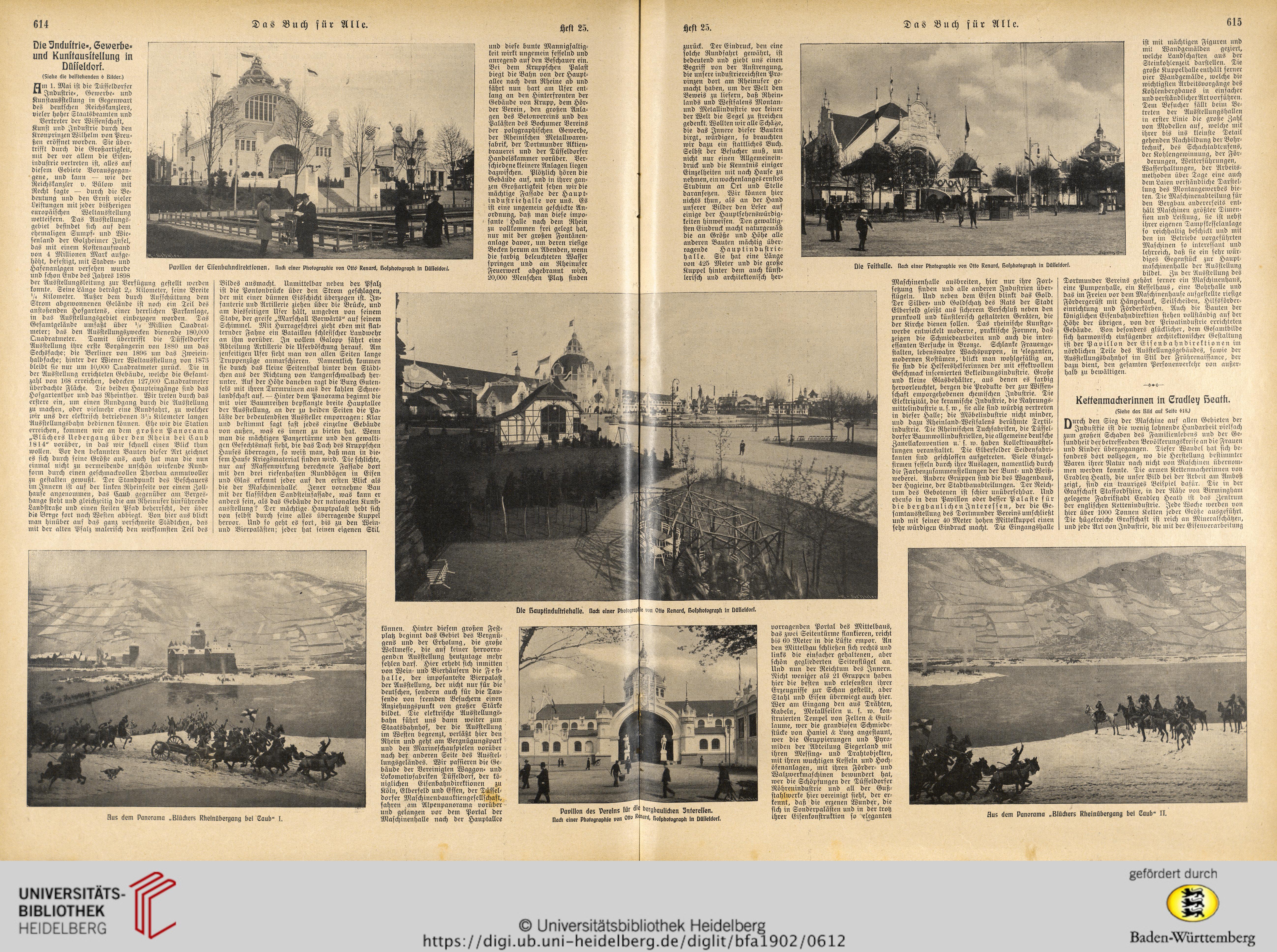

Pavillon der Lilenbalmdirektlonen. Nack einer piuNograpiue von Silo kenard, löokptiotogravtl in Nülleidoir.

Bildes ausmacht. Unmittelbar neben der Pfalz

ist die Pontonbrücke über den Strom geschlagen,

der mit einer dünnen Eisschicht überzogen ist. In-

fanterie und Artillerie ziehen über die Brücke, und

am diesseitigen Ufer hält, umgeben von seinem

Stabe, der greise „Marschall Vorwärts" auf seinem

Schimmel. Mit Hurrageschrei zieht eben mit flat-

ternder Fahne ein Bataillon schlesischer Landwehr

an ihm vorüber. In vollem Galopp fährt eine

Abteilung Artillerie die Uferböschung herauf. Am

jenseitigen Ufer sieht man von allen Seiten lange

Truppenzüge anmarschieren. Namentlich kommen

sie durch das kleine Seitenthal hinter dem Städt-

chen aus der Richtung von Langenschwalbach her-

unter. Auf der Höhe daneben ragt die Burg Guten-

fels mit ihren Turmruinen aus der kahlen Schnee-

landschaft auf. — Hinter dem Panorama beginnt die

mit vier Baumreihen bepflanzte breite Hauptallee

der Ausstellung, an der zu beiden Seiten die Pa-

läste der bedeutendsten Aussteller emporragen: Klar

und bestimmt sagt fast jedes einzelne Gebäude

von außen, was es innen zu bieten hat. Wenn

man die mächtigen Panzertürme und den gewalti-

gen Gefechtsmast sieht, die das Dach des Kruppschen

Hauses überragen, so weiß man, daß man in die-

sem Hause Kriegsmaterial finden wird. Die schlichte,

nur auf Massenwirkung berechnete Fassade dort

mit den drei riesenhaften Rundbögen in Eisen

und Glas erkennt jeder ans den ersten Blick als

die der Maschinenhalle. Jener vornehme Bau

mit der klassischen Sandsteinfassade, was kann er

anders sein, als das Gebäude der nationalen Kunst-

ausstellung? Der mächtige Hauptpalast hebt sich

von selbst durch seine alles überragende Kuppel

hervor. Und so geht es fort, bis zu den Wein-

und Bierpalästen; jeder hat seinen eigenen Stil

Dis Zncluitris., Ssnerbe-

unl! liunllciuzltslluiig in

lllilssläork.

Eielie die beiNeksnden b Nilder.)

12m 1. Mai ist die Düsseldorfer

Industrie-, Gewerbe- und

Kunstausstellung in Gegenwart

des deutschen ' Reichskanzlers,

vieler hoher Staatsbeamten und

Vertreter der Wissenschaft,

Kunst und Industrie durch den

Kronprinzen Wilhelm von Preu¬

ßen eröffnet worden. Sie über¬

trifft durch die Großartigkeit,

mit der vor allem die Eisen¬

industrie vertreten ist, alles auf

diesem Gebiete Vorausgegan¬

gene, und kann — wie der

Reichskanzler v. Bülow mit

Recht sagte — durch die Be¬

deutung und den Ernst vieler

Leistungen mit jeder bisherigen

europäischen Weltausstellung

wetteifern. Das Ausstellungs¬

gebiet befindet sich auf dem

ehemaligen Sumpf- und Wie¬

senland der Golzheimer Insel,

das mit einem Kostenaufwand

von 4 Millionen Mark ausge¬

höht, befestigt, mit Staden- und

Hafenanlagen versehen wurde

und schon Ende des Jahres 1898

der Ausstellungsleitung zur Verfügung gestellt werden

konnte. Seine Länge beträgt 2,r Kilometer, seine Breite

'/c Kilometer. Außer dem durch Aufschüttung dem

Strom abgewonnenen Gelände ist noch ein Teil des

anstoßenden Hofgartens, einer herrlichen Parkanlage,

in das Ausstellungsgebiet einbezogen worden. Das

Gesamtgelände umfaßt über Million Quadrat-

meter; das deu Ausstellungszwecken dienende 180,000

Quadratmeter. Damit übertrifft die Düsseldorfer

Ausstellung ihre erste Vorgängerin von 1880 um das

Sechsfache; die Berliner von 1896 um das Zweiein-

halbfache; hinter der Wiener Weltausstellung von 1873

bleibt sie nur um 10,000 Quadratmeter zurück. Die in

der Ausstellung errichteten Gebäude, welche die Gesamt-

zahl von 168 erreichen, bedecken 127,000 Quadratmeter

überdachte Fläche. Die beiden Haupteingänge sind das

Hofgartenthor und das Rheinthor. Wir treten durch das

erstere ein, um einen Nundgang durch die Ausstellung

zu machen, oder vielniehr eine Rundfahrt, zu welcher

wir uns der elektrisch betriebenen 3' s Kilometer langen

Ausstellungsbahn bedienen können. Ehe wir die Station

erreichen, kommen wir an dem großen Panorama

„Blüchers Uebergang über den Rhein bei Laub

1814" vorüber, in das wir schnell einen Blick thun

wollen. Vor den bekannten Bauten dieser Art zeichnet

es sich durch seine Größe aus, auch hat man die nun

einmal nicht zu vermeidende unschön wirkende Rund-

form durch einen geschmackvollen Thorbau anmutvoller

zu gestalten gewußt. Der Standpunkt des Beschauers

im Innern ist auf der linken Rheinseite vor einem Zoll-

hause angenommen, das Caub gegenüber am Berges-

hange steht und gleichzeitig die am Rheinufer hinführende

Landstraße und einen steilen Pfad beherrscht, der über

die Berge fort nach Westen abbiegt. Von hier aus blickt

man hinüber auf das ganz verschneite Städtchen, das

mit der alten Pfalz malerisch den wirksamsten Teil des

zurück. Der Eindruck, den eine

solche Rundfahrt gewährt, ist

bedeutend und giebt uns einen

Begriff von der Anstrengung,

die unsere industriereichsten Pro-

vinzen dort am Rheinufer ge-

macht haben, um der Welt den

Beweis zu liefern, daß Rhein-

lands und Westfalens Montan-

und Metallindustrie vor keiner

der Welt die Segel zu streichen

gedenkt. Wollten wir alle Schätze,

die das Innere dieser Bauten

birgt, würdigen, so brauchten

wir dazu ein stattliches Buch.

Selbst der Besucher muß, um

nicht nur einen Allgemeinein-

drück und die Kenntnis einiger

Einzelheiten mit nach Hause zu

nehmen, ein wochenlanges ernstes

Studium an Ort und Stelle

daransetzen. Wir können hier

nichts thun, als an der Hand

unserer Bilder den Leser auf

einige der Hauptsehenswürdig-

keiten Hinweisen. Den gewaltig-

sten Eindruck macht naturgemäß

die an Größe und Höhe alle

anderen Bauten mächtig über-

ragende Hauptindustrie-

halle. Sie hat eine Länge

von 425 Meter und die große

Kuppel hinter dem auch künst-

lerisch und architektonisch her-

llle rsittuille. Nack einer Pkowgraplue von Otto Nenard, köokpttotogravk in l>ül!el6ori.

Maschinenhalle ausbreiten, hier nur ihre Fort-

setzung finden und alle anderen Industrien über-

flügeln. Und neben dem Eisen blinkt das Gold.

Der Silber- und Goldschatz des Rats der Stadt

Elberfeld gleißt aus sicherem Verschluß neben den

prunkvoll und künstlerisch gestalteten Geräten, die

der Kirche dienen sollen. Das rheinische Kunstge-

werbe entwickelt moderne, praktische Formen, das

zeigen dis Schmiedearbeiten und auch die inter-

essanten Versuche in Bronze. Schlanke Frauenge-

stalten, lebenswahre Wachspuppen, in 'eleganten,

modernen Kostümen, blickt man wohlgefällig an,

sie sind die Helfershelferinnen der mit effektvollem

Geschmack inscenierten Bekleidungsindustrie. Große

und kleine Glasbehälter, aus denen es farbig

hervorleuchtet, bergen die Produkte der zur Wissen-

schaft emporgehobeneu chemischen Industrie. Die

Elektrizität, die keramische Industrie, die Nahrungs-

mittelindustrie u.s. w , sie alle sind würdig vertreten

in dieser Halle; die Möbelindustrie nicht minder,

und dazu Rheinland-Westfalens berühmte Textil-

industrie. Die Rheinischen Tuchfabriken, die Düssel-

dorfer Baumwollindustriellen, die allgemeine deutsche

Zanellakonvention u. s. w. haben Kollektivausstel-

lungen veranstaltet. Die Elberfelder Seidenfabri-

kanten sind geschlossen aufgetreten. Viele Einzel-

firmen fesseln durch ihre Auslagen, namentlich durch

die Farbenzusammenstellungen der Bunt- und Weiß-

weberei. Andere Gruppen sind die des Wagenbaus,

der Hygieine, der Stadtbauabteilungen. Der Reich-

tum des Gebotenen ist schier unübersehbar. Und

ebenso in dem Pavillon oder besser Palaste für

die bergbaulich en Interessen, der die Ge-

samtausstellung des Dortmunder Vereins umschließt

und mit seiner 40 Meter hohen Mittelkuppel einen

sehr würdigen Eindruck macht. Die Eingangshalle

Dortmunder Vereins gehört ferner ein Maschinenhaus,

eine Pumpenhalle, ein Kesselhaus, eine Bohrhalle und

das im Freien vor dem Maschinenhause ausgestellte riesige

Fördergerüst mit Hängebank, Seilscheiben, Hilfsförder-

einrichtung und Förderkörben. Auch die Bauten der

königlichen Eisenbahndirektion stehen vollständig auf der

Höhe der übrigen, von der Privatindustrie errichteten

Gebäude. Von besonders glücklicher, dem Gesamtbilde

sich harmonisch einfügender architektonischer Gestaltung

ist der Pavillon der Eis en b a hn d irektio n en im

nördlichen Teile des Ausstellungsgebäudes, sowie der

Ausstellungsbahnhof im Stil der Frührenaissance, der

dazu dient, den gesamten Personenverkehr von außer-

halb zu bewältigen.

ist mit mächtigen Figuren und

mit Wandgemälden geziert,

welche Landschaften aus der

Steinkohlenzeit darstellen. Die

große Kuppelhalle enthält ferner

vier Wandgemälde, welche die

wichtigsten Arbeitsvorgänge des

Kohlenbergbaues in einfacher

und verständlicher Art vorsühren.

Dem Besucher fällt beim Be-

treten der Ausstellungshallen

in erster Linie die große Zahl

von Modellen auf, welche mit

ihrer bis ins kleinste Detail

gehenden Nachbildung der Bohr-

technik, des Schachtabteufens,

der Kohlengewinnung, der För-

derungen, Wetterführungen,

Wasserhaltungen, der Arbeits-

methoden über Tage eine auch

dem Laien verständliche Darstel-

lung des Montangewerbes bie-

ten. Die Maschinenabteilung für

den Bergba>l andererseits ent-

hält Maschinen größter Dimen-

sion und Leistung, sie ist nebst

ihrer eigenen Dampfkesselanlage

so reichhaltig beschickt und mit

den im Betriebe vorgeführten

Maschinen so interessant und

lehrreich, daß sie ein sehr wür-

diges Gegenstück zur Haupt-

maschinenhalle der Ausstellung

bildet. Zu der Ausstellung des

gehört ferner ein Maschinenhaus,

Kettsumcicksrinnsn in Craülsi/ keatli.

(Zisks rlcis kilcl ciuk Zelts b18.)

p>urch den Sieg der Maschine auf allen Gebieten der

Industrie ist die wenig lohnende Handarbeit vielfach

zum großen Schaden des Familienlebens und der Ge-

sundheit der betreffenden Bevölkerungskreise an die Frauen

und Kinder übergegangen. Dieser Wandel hat sich be-

sonders dort vollzogen, wo die Herstellung bestimmter

Waren ihrer Natur nach nicht von Maschinen übernom-

men werden konnte. Die armen Kettenmacherinnen von

Cradley Heath, die unser Bild bei der Arbeit am Amboß

zeigt, sind ein trauriges Beispiel dafür. Die in der

Grafschaft Staffordshire, in der Nähe von Birmingham

gelegene Fabrikstadt Cradley Heath ist das Zentrum

der englischen Kettenindustrie. Jede Woche werden von

hier über 1000 Tonnen Ketten jeder Größe ausgeführt.

Die hügelreiche Grafschaft ist reich au Mineralschätzen,

und jede Art von Industrie, die mit der Eisenverarbeitung

Die köauptindultriekalle. Nack einer l>bok<Mi i<

li von Otto Nenard, köolpboiograpk in NlMeldork.

und diese bunte Mannigfaltig-

keit wirkt ungemein fesselnd und

anregend auf den Beschauer ein.

Bei dem Kruppschen Palast

biegt die Bahn von der Haupt-

allee nach dem Rheine ab und

fährt nun hart am Ufer ent-

lang an den Hinterfronten der

Gebäude von Krupp, dem Hör-

der Verein, den großen Anla-

gen des Betonvereins und den

Palästen des Bochumer Vereins

der Polygraphischen Gewerbe,

der Rheinischen Metallwaren-

fabrik, der Dortmunder Aktien-

brauerei und der Düsseldorfer

Handelskammer vorüber. Ver-

schiedene kleinere Anlagen liegen

dazwischen. Plötzlich hören die

Gebäude auf, und in ihrer gan-

zen Großartigkeit sehen wir die

mächtige Fassade der Haupt-

industriehalle vor uns. Es

ist eine ungemein geschickte An-

ordnung, daß man diese impo-

sante Halle nach dem Rhein

zu vollkommen frei gelegt hat,

nur mit der großen Fontänen-

anlage davor, um deren riesige

Becken herum an Abenden, wenn

die farbig beleuchteten Wasser

springen und am Rheinuser

Feuerwerk abgebrannt wird,

20,000 Menschen Platz finden

Pavillon de; Verein;

Nack einer pliotogropliie von Otto k

bergbaulichen Znterelien.

"ord, kolpttolograpli in NLllsldork.

Das Buch für Alle.

Das Buch für Alle.

615

Heft 85.

Heft 25.

ktu; dem Panorama Klucker; lliieinübergang bei Laub" I.

können. Hinter diesem großen Fest-

platz beginnt das Gebiet des Vergnü-

gens und der Erholung, die große

Weltmesse, die auf keiner hervorra-

genden Ausstellung heutzutage mehr

fehlen darf. Hier erhebt sich inmitten

von Wein- und Bierhäusern die F e st-

halle, der imposanteste Bierpalast

der Ausstellung, der nicht nur für die

deutschen, sondern auch für die Tau-

sende von fremden Besuchern einen

Anziehungspunkt von großer Stärke

bildet. Die elektrische Ausstellungs-

bahn führt uns dann weiter zum

Staatsbahnhof, der die Ausstellung

im Westen begrenzt, verläßt hier den

Rhein und geht am Vergnügungspark

und den Marineschauspielen vorüber

nach der anderen Seite des Ausstel-

lungsgeländes. Wir passieren die Ge-

bäude der Vereinigten Waggon- und

Lokomotivfabriken Düsseldorf, der kö-

niglichen Eisenbahndirektionen zu

Köln, Elberfeld und Essen, der Düssel-

dorfer Maschincnbauaktiengesellschaft,

fahren .am Alpenpanorama vorüber

und gelangen vor dem Portal der

Maschinenhalle nach der Hauptallee

vorragenden Portal des Mittelbaus,

das zwei Seitentürme flankieren, reicht

bis 60 Meter in die Lüfte empor. An

den Mittelbau schließen sich rechts und

links die einfacher gehaltenen, aber

schön gegliederten Seitenflügel an.

Und nun der Reichtum des Innern.

Nicht weniger als 21 Gruppen haben

hier die besten und erlesensten ihrer

Erzeugnisse zur Schau gestellt, aber

Stahl und Eisen überwiegt auch hier.

Wer am Eingang den aus Drähten,

Kabeln, Metallseilen u. s. w. kon-

struierten Tempel von Felten L Guil-

laume, wer die grandiosen Schmiede-

stücke von Hamel L Lueg angestaunt,

wer die Gruppierungen und Pyra-

miden der Abteilung Siegerland mit

ihren Messing- und Drahtobjekten,

mit ihren wuchtigen Kesseln und Hoch-

öfenanlagen, mit ihren Förder- und

Walzmerkmaschinen bewundert hat,

wer die Schöpfungen der Düsseldorfer

Röhrenindustrie und all der Guß-

stahlwerke hier vereinigt sieht, der er-

kennt, daß die erzenen Wunder, die

sich in Sonderpalästen und in der trotz

ihrer Eisenkonstruktion so eleganten

Ku; dem Panorama „Klucker; kiieinübergang bei Laub" 17.

i—

Pavillon der Lilenbalmdirektlonen. Nack einer piuNograpiue von Silo kenard, löokptiotogravtl in Nülleidoir.

Bildes ausmacht. Unmittelbar neben der Pfalz

ist die Pontonbrücke über den Strom geschlagen,

der mit einer dünnen Eisschicht überzogen ist. In-

fanterie und Artillerie ziehen über die Brücke, und

am diesseitigen Ufer hält, umgeben von seinem

Stabe, der greise „Marschall Vorwärts" auf seinem

Schimmel. Mit Hurrageschrei zieht eben mit flat-

ternder Fahne ein Bataillon schlesischer Landwehr

an ihm vorüber. In vollem Galopp fährt eine

Abteilung Artillerie die Uferböschung herauf. Am

jenseitigen Ufer sieht man von allen Seiten lange

Truppenzüge anmarschieren. Namentlich kommen

sie durch das kleine Seitenthal hinter dem Städt-

chen aus der Richtung von Langenschwalbach her-

unter. Auf der Höhe daneben ragt die Burg Guten-

fels mit ihren Turmruinen aus der kahlen Schnee-

landschaft auf. — Hinter dem Panorama beginnt die

mit vier Baumreihen bepflanzte breite Hauptallee

der Ausstellung, an der zu beiden Seiten die Pa-

läste der bedeutendsten Aussteller emporragen: Klar

und bestimmt sagt fast jedes einzelne Gebäude

von außen, was es innen zu bieten hat. Wenn

man die mächtigen Panzertürme und den gewalti-

gen Gefechtsmast sieht, die das Dach des Kruppschen

Hauses überragen, so weiß man, daß man in die-

sem Hause Kriegsmaterial finden wird. Die schlichte,

nur auf Massenwirkung berechnete Fassade dort

mit den drei riesenhaften Rundbögen in Eisen

und Glas erkennt jeder ans den ersten Blick als

die der Maschinenhalle. Jener vornehme Bau

mit der klassischen Sandsteinfassade, was kann er

anders sein, als das Gebäude der nationalen Kunst-

ausstellung? Der mächtige Hauptpalast hebt sich

von selbst durch seine alles überragende Kuppel

hervor. Und so geht es fort, bis zu den Wein-

und Bierpalästen; jeder hat seinen eigenen Stil

Dis Zncluitris., Ssnerbe-

unl! liunllciuzltslluiig in

lllilssläork.

Eielie die beiNeksnden b Nilder.)

12m 1. Mai ist die Düsseldorfer

Industrie-, Gewerbe- und

Kunstausstellung in Gegenwart

des deutschen ' Reichskanzlers,

vieler hoher Staatsbeamten und

Vertreter der Wissenschaft,

Kunst und Industrie durch den

Kronprinzen Wilhelm von Preu¬

ßen eröffnet worden. Sie über¬

trifft durch die Großartigkeit,

mit der vor allem die Eisen¬

industrie vertreten ist, alles auf

diesem Gebiete Vorausgegan¬

gene, und kann — wie der

Reichskanzler v. Bülow mit

Recht sagte — durch die Be¬

deutung und den Ernst vieler

Leistungen mit jeder bisherigen

europäischen Weltausstellung

wetteifern. Das Ausstellungs¬

gebiet befindet sich auf dem

ehemaligen Sumpf- und Wie¬

senland der Golzheimer Insel,

das mit einem Kostenaufwand

von 4 Millionen Mark ausge¬

höht, befestigt, mit Staden- und

Hafenanlagen versehen wurde

und schon Ende des Jahres 1898

der Ausstellungsleitung zur Verfügung gestellt werden

konnte. Seine Länge beträgt 2,r Kilometer, seine Breite

'/c Kilometer. Außer dem durch Aufschüttung dem

Strom abgewonnenen Gelände ist noch ein Teil des

anstoßenden Hofgartens, einer herrlichen Parkanlage,

in das Ausstellungsgebiet einbezogen worden. Das

Gesamtgelände umfaßt über Million Quadrat-

meter; das deu Ausstellungszwecken dienende 180,000

Quadratmeter. Damit übertrifft die Düsseldorfer

Ausstellung ihre erste Vorgängerin von 1880 um das

Sechsfache; die Berliner von 1896 um das Zweiein-

halbfache; hinter der Wiener Weltausstellung von 1873

bleibt sie nur um 10,000 Quadratmeter zurück. Die in

der Ausstellung errichteten Gebäude, welche die Gesamt-

zahl von 168 erreichen, bedecken 127,000 Quadratmeter

überdachte Fläche. Die beiden Haupteingänge sind das

Hofgartenthor und das Rheinthor. Wir treten durch das

erstere ein, um einen Nundgang durch die Ausstellung

zu machen, oder vielniehr eine Rundfahrt, zu welcher

wir uns der elektrisch betriebenen 3' s Kilometer langen

Ausstellungsbahn bedienen können. Ehe wir die Station

erreichen, kommen wir an dem großen Panorama

„Blüchers Uebergang über den Rhein bei Laub

1814" vorüber, in das wir schnell einen Blick thun

wollen. Vor den bekannten Bauten dieser Art zeichnet

es sich durch seine Größe aus, auch hat man die nun

einmal nicht zu vermeidende unschön wirkende Rund-

form durch einen geschmackvollen Thorbau anmutvoller

zu gestalten gewußt. Der Standpunkt des Beschauers

im Innern ist auf der linken Rheinseite vor einem Zoll-

hause angenommen, das Caub gegenüber am Berges-

hange steht und gleichzeitig die am Rheinufer hinführende

Landstraße und einen steilen Pfad beherrscht, der über

die Berge fort nach Westen abbiegt. Von hier aus blickt

man hinüber auf das ganz verschneite Städtchen, das

mit der alten Pfalz malerisch den wirksamsten Teil des

zurück. Der Eindruck, den eine

solche Rundfahrt gewährt, ist

bedeutend und giebt uns einen

Begriff von der Anstrengung,

die unsere industriereichsten Pro-

vinzen dort am Rheinufer ge-

macht haben, um der Welt den

Beweis zu liefern, daß Rhein-

lands und Westfalens Montan-

und Metallindustrie vor keiner

der Welt die Segel zu streichen

gedenkt. Wollten wir alle Schätze,

die das Innere dieser Bauten

birgt, würdigen, so brauchten

wir dazu ein stattliches Buch.

Selbst der Besucher muß, um

nicht nur einen Allgemeinein-

drück und die Kenntnis einiger

Einzelheiten mit nach Hause zu

nehmen, ein wochenlanges ernstes

Studium an Ort und Stelle

daransetzen. Wir können hier

nichts thun, als an der Hand

unserer Bilder den Leser auf

einige der Hauptsehenswürdig-

keiten Hinweisen. Den gewaltig-

sten Eindruck macht naturgemäß

die an Größe und Höhe alle

anderen Bauten mächtig über-

ragende Hauptindustrie-

halle. Sie hat eine Länge

von 425 Meter und die große

Kuppel hinter dem auch künst-

lerisch und architektonisch her-

llle rsittuille. Nack einer Pkowgraplue von Otto Nenard, köokpttotogravk in l>ül!el6ori.

Maschinenhalle ausbreiten, hier nur ihre Fort-

setzung finden und alle anderen Industrien über-

flügeln. Und neben dem Eisen blinkt das Gold.

Der Silber- und Goldschatz des Rats der Stadt

Elberfeld gleißt aus sicherem Verschluß neben den

prunkvoll und künstlerisch gestalteten Geräten, die

der Kirche dienen sollen. Das rheinische Kunstge-

werbe entwickelt moderne, praktische Formen, das

zeigen dis Schmiedearbeiten und auch die inter-

essanten Versuche in Bronze. Schlanke Frauenge-

stalten, lebenswahre Wachspuppen, in 'eleganten,

modernen Kostümen, blickt man wohlgefällig an,

sie sind die Helfershelferinnen der mit effektvollem

Geschmack inscenierten Bekleidungsindustrie. Große

und kleine Glasbehälter, aus denen es farbig

hervorleuchtet, bergen die Produkte der zur Wissen-

schaft emporgehobeneu chemischen Industrie. Die

Elektrizität, die keramische Industrie, die Nahrungs-

mittelindustrie u.s. w , sie alle sind würdig vertreten

in dieser Halle; die Möbelindustrie nicht minder,

und dazu Rheinland-Westfalens berühmte Textil-

industrie. Die Rheinischen Tuchfabriken, die Düssel-

dorfer Baumwollindustriellen, die allgemeine deutsche

Zanellakonvention u. s. w. haben Kollektivausstel-

lungen veranstaltet. Die Elberfelder Seidenfabri-

kanten sind geschlossen aufgetreten. Viele Einzel-

firmen fesseln durch ihre Auslagen, namentlich durch

die Farbenzusammenstellungen der Bunt- und Weiß-

weberei. Andere Gruppen sind die des Wagenbaus,

der Hygieine, der Stadtbauabteilungen. Der Reich-

tum des Gebotenen ist schier unübersehbar. Und

ebenso in dem Pavillon oder besser Palaste für

die bergbaulich en Interessen, der die Ge-

samtausstellung des Dortmunder Vereins umschließt

und mit seiner 40 Meter hohen Mittelkuppel einen

sehr würdigen Eindruck macht. Die Eingangshalle

Dortmunder Vereins gehört ferner ein Maschinenhaus,

eine Pumpenhalle, ein Kesselhaus, eine Bohrhalle und

das im Freien vor dem Maschinenhause ausgestellte riesige

Fördergerüst mit Hängebank, Seilscheiben, Hilfsförder-

einrichtung und Förderkörben. Auch die Bauten der

königlichen Eisenbahndirektion stehen vollständig auf der

Höhe der übrigen, von der Privatindustrie errichteten

Gebäude. Von besonders glücklicher, dem Gesamtbilde

sich harmonisch einfügender architektonischer Gestaltung

ist der Pavillon der Eis en b a hn d irektio n en im

nördlichen Teile des Ausstellungsgebäudes, sowie der

Ausstellungsbahnhof im Stil der Frührenaissance, der

dazu dient, den gesamten Personenverkehr von außer-

halb zu bewältigen.

ist mit mächtigen Figuren und

mit Wandgemälden geziert,

welche Landschaften aus der

Steinkohlenzeit darstellen. Die

große Kuppelhalle enthält ferner

vier Wandgemälde, welche die

wichtigsten Arbeitsvorgänge des

Kohlenbergbaues in einfacher

und verständlicher Art vorsühren.

Dem Besucher fällt beim Be-

treten der Ausstellungshallen

in erster Linie die große Zahl

von Modellen auf, welche mit

ihrer bis ins kleinste Detail

gehenden Nachbildung der Bohr-

technik, des Schachtabteufens,

der Kohlengewinnung, der För-

derungen, Wetterführungen,

Wasserhaltungen, der Arbeits-

methoden über Tage eine auch

dem Laien verständliche Darstel-

lung des Montangewerbes bie-

ten. Die Maschinenabteilung für

den Bergba>l andererseits ent-

hält Maschinen größter Dimen-

sion und Leistung, sie ist nebst

ihrer eigenen Dampfkesselanlage

so reichhaltig beschickt und mit

den im Betriebe vorgeführten

Maschinen so interessant und

lehrreich, daß sie ein sehr wür-

diges Gegenstück zur Haupt-

maschinenhalle der Ausstellung

bildet. Zu der Ausstellung des

gehört ferner ein Maschinenhaus,

Kettsumcicksrinnsn in Craülsi/ keatli.

(Zisks rlcis kilcl ciuk Zelts b18.)

p>urch den Sieg der Maschine auf allen Gebieten der

Industrie ist die wenig lohnende Handarbeit vielfach

zum großen Schaden des Familienlebens und der Ge-

sundheit der betreffenden Bevölkerungskreise an die Frauen

und Kinder übergegangen. Dieser Wandel hat sich be-

sonders dort vollzogen, wo die Herstellung bestimmter

Waren ihrer Natur nach nicht von Maschinen übernom-

men werden konnte. Die armen Kettenmacherinnen von

Cradley Heath, die unser Bild bei der Arbeit am Amboß

zeigt, sind ein trauriges Beispiel dafür. Die in der

Grafschaft Staffordshire, in der Nähe von Birmingham

gelegene Fabrikstadt Cradley Heath ist das Zentrum

der englischen Kettenindustrie. Jede Woche werden von

hier über 1000 Tonnen Ketten jeder Größe ausgeführt.

Die hügelreiche Grafschaft ist reich au Mineralschätzen,

und jede Art von Industrie, die mit der Eisenverarbeitung

Die köauptindultriekalle. Nack einer l>bok<Mi i<

li von Otto Nenard, köolpboiograpk in NlMeldork.

und diese bunte Mannigfaltig-

keit wirkt ungemein fesselnd und

anregend auf den Beschauer ein.

Bei dem Kruppschen Palast

biegt die Bahn von der Haupt-

allee nach dem Rheine ab und

fährt nun hart am Ufer ent-

lang an den Hinterfronten der

Gebäude von Krupp, dem Hör-

der Verein, den großen Anla-

gen des Betonvereins und den

Palästen des Bochumer Vereins

der Polygraphischen Gewerbe,

der Rheinischen Metallwaren-

fabrik, der Dortmunder Aktien-

brauerei und der Düsseldorfer

Handelskammer vorüber. Ver-

schiedene kleinere Anlagen liegen

dazwischen. Plötzlich hören die

Gebäude auf, und in ihrer gan-

zen Großartigkeit sehen wir die

mächtige Fassade der Haupt-

industriehalle vor uns. Es

ist eine ungemein geschickte An-

ordnung, daß man diese impo-

sante Halle nach dem Rhein

zu vollkommen frei gelegt hat,

nur mit der großen Fontänen-

anlage davor, um deren riesige

Becken herum an Abenden, wenn

die farbig beleuchteten Wasser

springen und am Rheinuser

Feuerwerk abgebrannt wird,

20,000 Menschen Platz finden

Pavillon de; Verein;

Nack einer pliotogropliie von Otto k

bergbaulichen Znterelien.

"ord, kolpttolograpli in NLllsldork.