625

Nack einer Photographie von Cck. Scknihö, 6okokotograph in iöoiäeiberg.

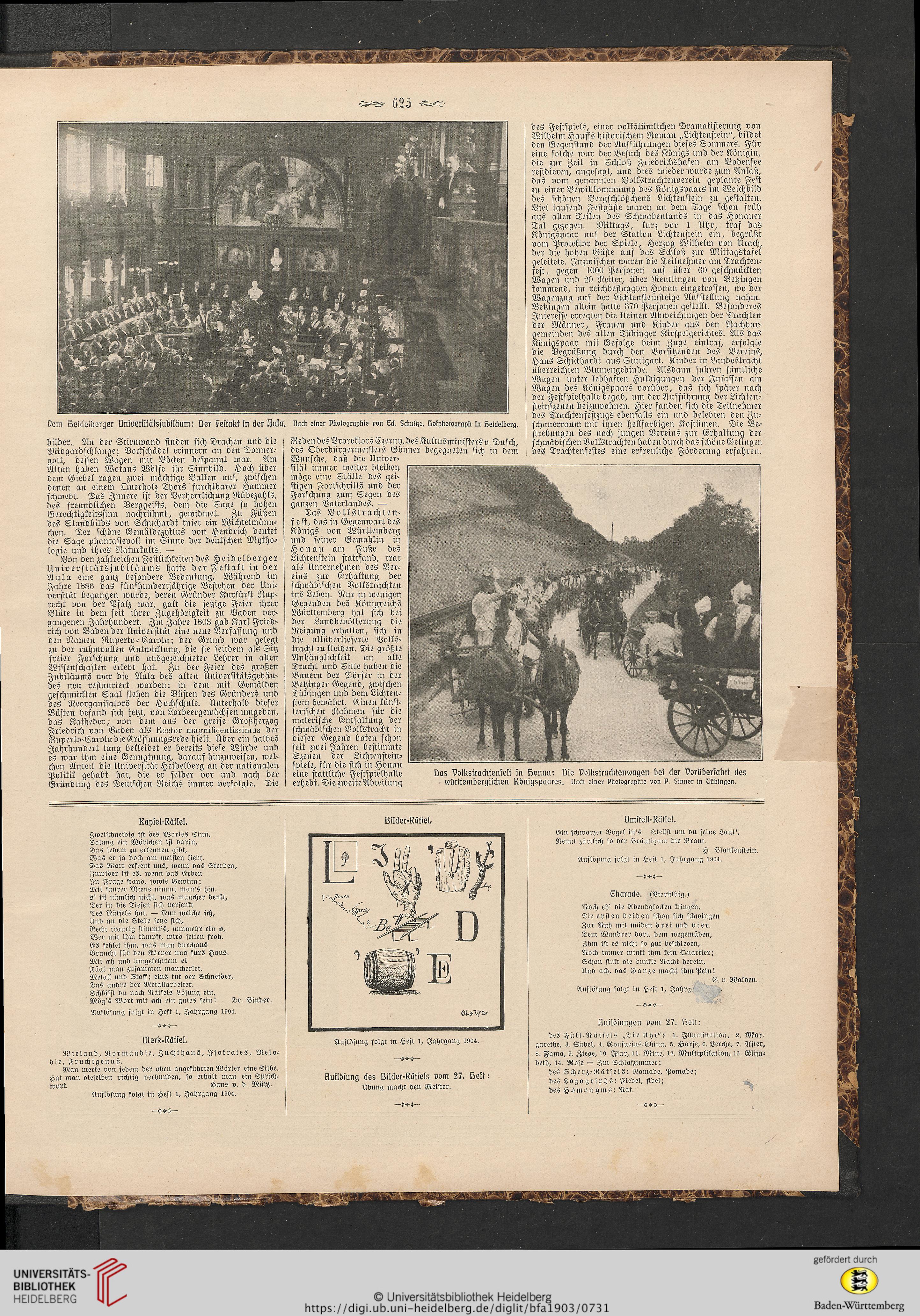

flom Keiäelberger Uiliverlltäkjubiläum: Ver kellakt in äer Zula,

bilder. An der Stirnwand finden sich Drachen und die

Midgardschlange; Bockschädel erinnern an den Donner-

gott, dessen Wagen mit Böcken bespannt war. Am

Altan haben Wotans Wölfe ihr Sinnbild. Hoch über

dem Giebel ragen zwei mächtige Balken auf, zwischen

denen an einem Querholz Thors furchtbarer Hammer

schwebt. Das Innere ist der Verherrlichung Rübezahls,

des freundlichen Berggeists, dem die Sage so hohen

Gerechtigkeitssinn nachrühmt, gewidmet. Zu Füßen

des Standbilds von Schuchardt kniet ein Wichtelmänn-

chen. Der schöne Gemäldezyklus von Hendrich deutet

die Sage phantasievoll im Sinne der deutschen Mytho-

logie und ihres Naturkults. —

Von den zahlreichen Festlichkeiten des Heidelberger

Universitätsjubiläums hatte der Festakt in der

Aula eine ganz besondere Bedeutung. Während im

Jahre 1886 das fünfhundertjährige Bestehen der Uni-

versität begangen wurde, deren Gründer Kurfürst Rup-

recht von der Pfalz war, galt die jetzige Feier ihrer

Blüte in dem seit ihrer Zugehörigkeit zu Baden ver-

gangenen Jahrhundert. Im Jahre 1803 gab Karl Fried-

rich von Baden der Universität eine neue Verfassung und

den Namen Ruperto-Carola; der Grund war gelegt

zu der ruhmvollen Entwicklung, die sie seitdem als Sitz

freier Forschung und ausgezeichneter Lehrer in allen

Wissenschaften erlebt hat. Zu der Feier des großen

Jubiläums war die Aula des alten Universitätsgebäu-

des neu restauriert worden: in dem mit Gemälden

geschmückten Saal stehen die Büsten des Gründers und

des Reorganisators der Hochschule. Unterhalb dieser

Büsten befand sich jetzt, von Lorbeergewächsen umgeben,

das Katheder, von dem aus der greise Großherzog

Friedrich von Baden als Usotor maZviüosntissimus der

Ruperto-Carola die Eröffnungsrede hielt. Über ein halbes

Jahrhundert lang bekleidet er bereits diese Würde und

es war ihm eine Genugtuung, darauf hinzuweisen, wel-

chen Anteil die Universität Heidelberg an der nationalen

Politik gehabt hat, die er selber vor und nach der

Gründung des Deutschen Reichs immer verfolgte. Die

Reden des Prorektors Czerny, des Kultusministersv. Dusch,

des Oberbürgermeisters Gönner begegneten sich in dem

Wunsche, daß die Univer-

sität immer weiter bleiben

möge eine Stätte des gei-

stigen Fortschritts und der

Forschung zum Segen des

ganzen Vaterlandes. —

Das Volkstrachten-

fest, das in Gegenwart des

Königs von Württemberg

und seiner Gemahlin in

Honau am Fuße des

Lichtenstein stattfand, trat

als Unternehmen des Ver-

eins zur Erhaltung der

schwäbischen Volkstrachten

ins Leben. Nur in wenigen

Gegenden des Königreichs

Württemberg hat sich bei

der Landbevölkerung die

Neigung erhalten, sich in

die altüberlieferte Volks-

tracht zu kleiden. Die größte

Anhänglichkeit an alte

Tracht und Sitte haben die

Bauern der Dörfer in der

Betzinger Gegend, zwischen

Tübingen und dem Lichten-

stein bewährt. Einen künst-

lerischen Rahmen sür die

malerische Entfaltung der

schwäbischen Volkstracht in

dieser Gegend boten schon

seit zwei Jahren bestimmte

Szenen der Lichtenstein-

spiele, für die sich in Honau

eine stattliche Festspielhalle

erhebt. Die zweite Abteilung

des Festspiels, einer volkstümlichen Dramatisierung von

Wilhelm Hauffs historischem Roman „Lichtenstein", bildet

den Gegenstand der Aufführungen dieses Sommers. Für

eine solche war der Besuch des Königs und der Königin,

die zur Zeit in Schloß Friedrichshafen am Bodensee

residieren, angesagt, und dies wieder wurde zum Anlaß,

das vom genannten Volkstrachtenverein geplante Fest

zu einer Bewillkommnung des Königspaars im Weichbild

des schönen Bergschlößchens Lichtenstein zu gestalten.

Viel tausend Festgäste waren au dem Tage schon früh

aus allen Teilen des Schwabenlands in das Honauer

Tal gezogen. Mittags, kurz vor 1 Uhr, traf das

Königspaar auf der Station Lichtenstein ein, begrüßt

vom Protektor der Spiele, Herzog Wilhelm von Urach,

der die hohen Gäste auf das Schloß zur Mittagstafel

geleitete. Inzwischen waren die Teilnehmer am Trachten-

fest, gegen 1000 Personen auf über 60 geschmückten

Wagen und 20 Reiter, über Reutlingen von Betzingen

kommend, im reichbeflaggten Honau eingetroffen, wo der

Wagenzug auf der Lichtensteinsteige Aufstellung nahm.

Betzingen allein hatte 370 Personen gestellt. Besonderes

Interesse erregten die kleinen Abweichungen der Trachten

der Männer, Frauen und Kinder aus den Nachbar-

gemeinden des alten Tübinger Kirspelgerichtes. Als das

Königspaar mit Gefolge beim Zuge eintraf, erfolgte

die Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins,

Hans Schickhardt aus Stuttgart. Kinder in Landestracht

überreichten Blumengebinde. Alsdann fuhren sämtliche

Wagen unter lebhaften Huldigungen der Insassen am

Wagen des Königspaars vorüber, das sich später nach

der Festspielhalle begab, um der Ausführung der Lichten-

steinszenen beizuwohnen. Hier fanden sich die Teilnehmer

des Trachtenfestzugs ebenfalls ein und belebten den Zu-

schauerraum mit ihren hellfarbigen Kostümen. Die Be-

strebungen des noch jungen Vereins zur Erhaltung der

schwäbischen Volkstrachten haben durch das schöne Gelingen

des Trachtenfestes eine erfreuliche Förderung erfahren.

Vas Volkstmällenkell in konvu: Vie volksllaällsnumgen bei äer Vorüberkalnt äes

Mltteinbergilcben llönigspcuues. Nack einer Photographie von p. Linner in Tübingen.

llciplei-llätlel.

Zweischneidig ist des Wortes Sinn,

Solang ein Wörtchen ist darin.

Das jedem zu erkennen gibt.

Was er ja doch am meisten liebt.

Das Wort erfreut uns, wenn das Sterben,

Zuwider ist es, wenn das Erben

In Frage stand, sowie Gewinn;

Mit saurer Miene nimmt man's hin.

s' ist nämlich nicht, was mancher denkt.

Der in dis Tiefen sich versenkt

Des Rätsels hat. — Nnn weiche ich.

Und an die Stelle setze sich.

Recht traurig stimmt's, nunmehr ein o.

Wer mit ihm kämpft, wird selten froh.

Es fehlet ihm, was man durchaus

Braucht für den Körper und fürs Haus.

Mit ah und umgekehrtem ei

Fügt man zusammen mancherlei,

Metall und Stoff; eins tut der Schneider,

Das andre der Metallarbeiter.

Schläfst du nach Rätsels Lösung ein,

Mög's Wort mit ach ein gutes sein! Dr. Binder.

Auflösung folgt in Heft I, Jahrgang 1904.

Illerk-llällel.

Wteland, Normandie, Zuchthaus, Jsokrates, Melo-

die, Fruchtgenuß.

Man merke von jedem der oben angeführten Wörter eins Silbe.

Hat man dieselben richtig verbunden, so erhält man ein Sprich-

wort. Hans v. d. Mürz.

Auflösung folgt in Heft i, Jahrgang iso4.

Liiäer-llätiel.

Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.

Zullölung lle; Liitler-llällelL vom 27. Kell:

Übung macht den Meister.

llmllell-llätlel.

Ein schwarzer Bogel ist's. Stellst um du seine Laut',

Nennt zärtlich so der Bräutigam die Braut.

H. Blankenstein.

Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.

Lblirade. (Viersilbig.)

Noch eh' die Abendglocken klingen,

Die ersten beiden schon sich schwingen

Zur Ruh mit müden drei und vier.

Dem Wandrer dort, dem wegemüden.

Ihm ist es nicht so gut beschieden.

Noch immer winkt ihm kein Quartier;

Schon sinkt die dunkle Nacht herein.

Und ach, das Ganze macht ihm Pein!

E. v. Walden.

Auflösung folgt in Heft t, Jahrga

Zullölungen vom 27. kett:

des Füll-Rätsels „Die Uhr": 1. Illumination, 2. Mar-

garethe, s. Säbel, 4. Confucius-China, s. Harfe, s. Lerche, 7. Ilster,

s. Fama, s. Ziege, io Isar, il. Mine, 12. Multiplikation, is Elisa-

beth, 14. Rose — Im Schlafzimmer;

des Scherz-Rätsels: Nomade, Pomade:

des Logogriphs: Fiedel, fidel; ,

des Homonyms: Rat.

Nack einer Photographie von Cck. Scknihö, 6okokotograph in iöoiäeiberg.

flom Keiäelberger Uiliverlltäkjubiläum: Ver kellakt in äer Zula,

bilder. An der Stirnwand finden sich Drachen und die

Midgardschlange; Bockschädel erinnern an den Donner-

gott, dessen Wagen mit Böcken bespannt war. Am

Altan haben Wotans Wölfe ihr Sinnbild. Hoch über

dem Giebel ragen zwei mächtige Balken auf, zwischen

denen an einem Querholz Thors furchtbarer Hammer

schwebt. Das Innere ist der Verherrlichung Rübezahls,

des freundlichen Berggeists, dem die Sage so hohen

Gerechtigkeitssinn nachrühmt, gewidmet. Zu Füßen

des Standbilds von Schuchardt kniet ein Wichtelmänn-

chen. Der schöne Gemäldezyklus von Hendrich deutet

die Sage phantasievoll im Sinne der deutschen Mytho-

logie und ihres Naturkults. —

Von den zahlreichen Festlichkeiten des Heidelberger

Universitätsjubiläums hatte der Festakt in der

Aula eine ganz besondere Bedeutung. Während im

Jahre 1886 das fünfhundertjährige Bestehen der Uni-

versität begangen wurde, deren Gründer Kurfürst Rup-

recht von der Pfalz war, galt die jetzige Feier ihrer

Blüte in dem seit ihrer Zugehörigkeit zu Baden ver-

gangenen Jahrhundert. Im Jahre 1803 gab Karl Fried-

rich von Baden der Universität eine neue Verfassung und

den Namen Ruperto-Carola; der Grund war gelegt

zu der ruhmvollen Entwicklung, die sie seitdem als Sitz

freier Forschung und ausgezeichneter Lehrer in allen

Wissenschaften erlebt hat. Zu der Feier des großen

Jubiläums war die Aula des alten Universitätsgebäu-

des neu restauriert worden: in dem mit Gemälden

geschmückten Saal stehen die Büsten des Gründers und

des Reorganisators der Hochschule. Unterhalb dieser

Büsten befand sich jetzt, von Lorbeergewächsen umgeben,

das Katheder, von dem aus der greise Großherzog

Friedrich von Baden als Usotor maZviüosntissimus der

Ruperto-Carola die Eröffnungsrede hielt. Über ein halbes

Jahrhundert lang bekleidet er bereits diese Würde und

es war ihm eine Genugtuung, darauf hinzuweisen, wel-

chen Anteil die Universität Heidelberg an der nationalen

Politik gehabt hat, die er selber vor und nach der

Gründung des Deutschen Reichs immer verfolgte. Die

Reden des Prorektors Czerny, des Kultusministersv. Dusch,

des Oberbürgermeisters Gönner begegneten sich in dem

Wunsche, daß die Univer-

sität immer weiter bleiben

möge eine Stätte des gei-

stigen Fortschritts und der

Forschung zum Segen des

ganzen Vaterlandes. —

Das Volkstrachten-

fest, das in Gegenwart des

Königs von Württemberg

und seiner Gemahlin in

Honau am Fuße des

Lichtenstein stattfand, trat

als Unternehmen des Ver-

eins zur Erhaltung der

schwäbischen Volkstrachten

ins Leben. Nur in wenigen

Gegenden des Königreichs

Württemberg hat sich bei

der Landbevölkerung die

Neigung erhalten, sich in

die altüberlieferte Volks-

tracht zu kleiden. Die größte

Anhänglichkeit an alte

Tracht und Sitte haben die

Bauern der Dörfer in der

Betzinger Gegend, zwischen

Tübingen und dem Lichten-

stein bewährt. Einen künst-

lerischen Rahmen sür die

malerische Entfaltung der

schwäbischen Volkstracht in

dieser Gegend boten schon

seit zwei Jahren bestimmte

Szenen der Lichtenstein-

spiele, für die sich in Honau

eine stattliche Festspielhalle

erhebt. Die zweite Abteilung

des Festspiels, einer volkstümlichen Dramatisierung von

Wilhelm Hauffs historischem Roman „Lichtenstein", bildet

den Gegenstand der Aufführungen dieses Sommers. Für

eine solche war der Besuch des Königs und der Königin,

die zur Zeit in Schloß Friedrichshafen am Bodensee

residieren, angesagt, und dies wieder wurde zum Anlaß,

das vom genannten Volkstrachtenverein geplante Fest

zu einer Bewillkommnung des Königspaars im Weichbild

des schönen Bergschlößchens Lichtenstein zu gestalten.

Viel tausend Festgäste waren au dem Tage schon früh

aus allen Teilen des Schwabenlands in das Honauer

Tal gezogen. Mittags, kurz vor 1 Uhr, traf das

Königspaar auf der Station Lichtenstein ein, begrüßt

vom Protektor der Spiele, Herzog Wilhelm von Urach,

der die hohen Gäste auf das Schloß zur Mittagstafel

geleitete. Inzwischen waren die Teilnehmer am Trachten-

fest, gegen 1000 Personen auf über 60 geschmückten

Wagen und 20 Reiter, über Reutlingen von Betzingen

kommend, im reichbeflaggten Honau eingetroffen, wo der

Wagenzug auf der Lichtensteinsteige Aufstellung nahm.

Betzingen allein hatte 370 Personen gestellt. Besonderes

Interesse erregten die kleinen Abweichungen der Trachten

der Männer, Frauen und Kinder aus den Nachbar-

gemeinden des alten Tübinger Kirspelgerichtes. Als das

Königspaar mit Gefolge beim Zuge eintraf, erfolgte

die Begrüßung durch den Vorsitzenden des Vereins,

Hans Schickhardt aus Stuttgart. Kinder in Landestracht

überreichten Blumengebinde. Alsdann fuhren sämtliche

Wagen unter lebhaften Huldigungen der Insassen am

Wagen des Königspaars vorüber, das sich später nach

der Festspielhalle begab, um der Ausführung der Lichten-

steinszenen beizuwohnen. Hier fanden sich die Teilnehmer

des Trachtenfestzugs ebenfalls ein und belebten den Zu-

schauerraum mit ihren hellfarbigen Kostümen. Die Be-

strebungen des noch jungen Vereins zur Erhaltung der

schwäbischen Volkstrachten haben durch das schöne Gelingen

des Trachtenfestes eine erfreuliche Förderung erfahren.

Vas Volkstmällenkell in konvu: Vie volksllaällsnumgen bei äer Vorüberkalnt äes

Mltteinbergilcben llönigspcuues. Nack einer Photographie von p. Linner in Tübingen.

llciplei-llätlel.

Zweischneidig ist des Wortes Sinn,

Solang ein Wörtchen ist darin.

Das jedem zu erkennen gibt.

Was er ja doch am meisten liebt.

Das Wort erfreut uns, wenn das Sterben,

Zuwider ist es, wenn das Erben

In Frage stand, sowie Gewinn;

Mit saurer Miene nimmt man's hin.

s' ist nämlich nicht, was mancher denkt.

Der in dis Tiefen sich versenkt

Des Rätsels hat. — Nnn weiche ich.

Und an die Stelle setze sich.

Recht traurig stimmt's, nunmehr ein o.

Wer mit ihm kämpft, wird selten froh.

Es fehlet ihm, was man durchaus

Braucht für den Körper und fürs Haus.

Mit ah und umgekehrtem ei

Fügt man zusammen mancherlei,

Metall und Stoff; eins tut der Schneider,

Das andre der Metallarbeiter.

Schläfst du nach Rätsels Lösung ein,

Mög's Wort mit ach ein gutes sein! Dr. Binder.

Auflösung folgt in Heft I, Jahrgang 1904.

Illerk-llällel.

Wteland, Normandie, Zuchthaus, Jsokrates, Melo-

die, Fruchtgenuß.

Man merke von jedem der oben angeführten Wörter eins Silbe.

Hat man dieselben richtig verbunden, so erhält man ein Sprich-

wort. Hans v. d. Mürz.

Auflösung folgt in Heft i, Jahrgang iso4.

Liiäer-llätiel.

Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.

Zullölung lle; Liitler-llällelL vom 27. Kell:

Übung macht den Meister.

llmllell-llätlel.

Ein schwarzer Bogel ist's. Stellst um du seine Laut',

Nennt zärtlich so der Bräutigam die Braut.

H. Blankenstein.

Auflösung folgt in Heft 1, Jahrgang 1S04.

Lblirade. (Viersilbig.)

Noch eh' die Abendglocken klingen,

Die ersten beiden schon sich schwingen

Zur Ruh mit müden drei und vier.

Dem Wandrer dort, dem wegemüden.

Ihm ist es nicht so gut beschieden.

Noch immer winkt ihm kein Quartier;

Schon sinkt die dunkle Nacht herein.

Und ach, das Ganze macht ihm Pein!

E. v. Walden.

Auflösung folgt in Heft t, Jahrga

Zullölungen vom 27. kett:

des Füll-Rätsels „Die Uhr": 1. Illumination, 2. Mar-

garethe, s. Säbel, 4. Confucius-China, s. Harfe, s. Lerche, 7. Ilster,

s. Fama, s. Ziege, io Isar, il. Mine, 12. Multiplikation, is Elisa-

beth, 14. Rose — Im Schlafzimmer;

des Scherz-Rätsels: Nomade, Pomade:

des Logogriphs: Fiedel, fidel; ,

des Homonyms: Rat.