allem aber die Darstellung Christi, die, wenn wir sie mit spä-

teren desselben Motives Zusammenhalten, klar beweist, wie

die freiere Darstellung Schritt für Schritt zunimmt, zeugen klar,

daß die deutsche Elastik von Anfang frei von Vorschriften und

einer hemmenden Tradition strebt, ihre Gegenstände natur-

wahr darzustellen. Tinen entwickelten Naturalismus, dannt zu-

sammenhängend freie Bewegung, inneres Leben der Figuren

und schließlich Scheidung der Charaktere kann inan von

einer kindlich stammelnden Kunst — und Werke einer

solchen sind die Figuren von St. Emmeram — nicht ver-

langen; dies zu erreichen war die Aufgabe der Entwicklung

in den nächsten vierhundert Jahren. Durch ihre Lösung

gewann die deutsche Plastik die freie, reiche Aussprache

ihrer künstlerischen Gedanken und Empfindungen. Gerade

aber dadurch, daß wir auf jene reiche Entwicklung im

weiteren Leben der deutschen Plastik blicken, gewinnen auch

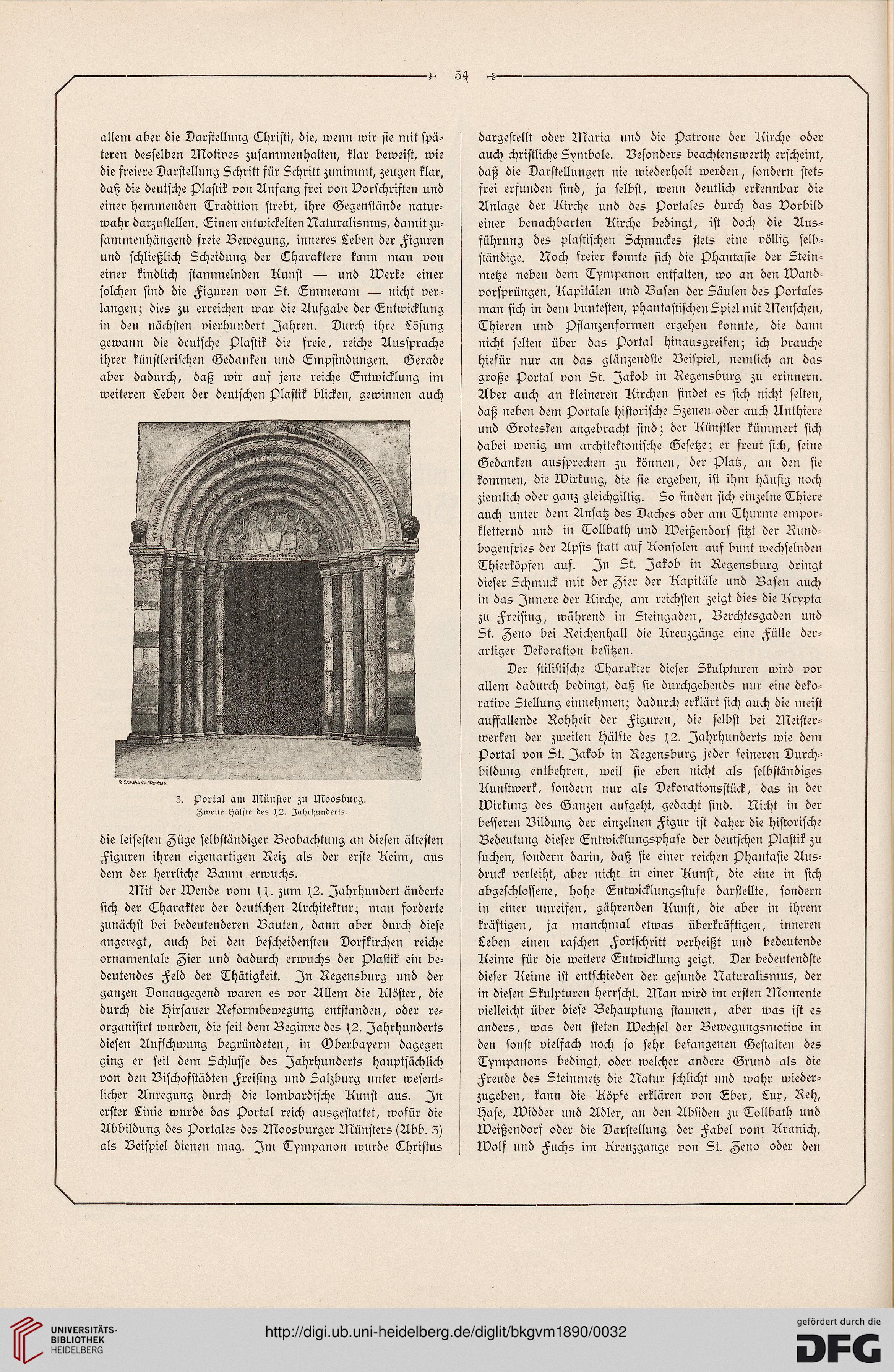

3. portal am Münster zu Moosburg.

Zweite Hälfte des \2. Jahrhunderts.

die leisesten Züge selbständiger Beobachtung an diesen ältesten

Figuren ihren eigenartigen Reiz als der erste Keim, aus

dem der herrliche Baum erwuchs.

Mit der Wende vom ff. zum \2. Jahrhundert änderte

sich der Charakter der deutschen Architektur; man forderte

zunächst bei bedeutenderen Bauten, dann aber durch diese

angeregt, auch bei den bescheidensten Dorfkirchen reiche

ornamentale Zier und dadurch erwuchs der Plastik ein be-

deutendes Feld der Thätigkeit. Zn Regensburg und der

gatizen Donaugegend waren es vor Allem die Klöster, die

durch die pirsauer Reformbewegung entstanden, oder re-

organisirt wurden, die seit dem Beginne des {2. Jahrhunderts

diesen Aufschwung begründeten, in Vberbayern dagegen

ging er seit dem Schlüsse des Jahrhunderts hauptsächlich

von den Bischofstädten Freising und Salzburg unter wesent-

licher Anregung durch die lombardische Kunst aus. Zn

erster Linie wurde das Portal reich ausgestaltet, wofür die

Abbildung des Portales des Moosburger Münsters (Abb. 5)

als Beispiel dienen mag. Zm Tympanon wurde Christus

dargeftellt oder Maria und die Patrone der Kirche oder

auch christliche Symbole. Besonders beachtenswerth erscheint,

daß die Darstellungen nie wiederholt werden, sondern stets

frei erfunden sind, ja selbst, wenn deutlich erkennbar die

Anlage der Kirche und des portales durch das Vorbild

einer benachbarten Kirche bedingt, ist doch die Aus-

führung des plastischen Schmuckes stets eine völlig selb-

ständige. Noch freier konnte sich die Phantasie der Stein-

metze nebeti dem Tynipanon entfalten, wo an den Wand-

vorsprüngen, Kapitälen und Basen der Säulen des portales

man sich in den: buntesten, phantastischen Spiel ntit Menschen,

Thieren und Pflanzenformen ergehen konnte, die dann

nicht selten über das Portal hinausgreifen; ich brauche

hiefür nur an das glänzendste Beispiel, nemlich an das

große Portal von St. Zakob in Regensburg zu erinnern.

Aber auch an kleineren Kirchen findet es sich nicht selten,

daß neben dem Portale historische Szenen oder auch Knthiere

und Grotesken angebracht sind; der Künstler küntmert sich

dabei wenig um architektonische Gesetze; er freut sich, seine

Gedanken aussprechen zu können, der Platz, an den sie

kommen, die Wirkung, die sie ergeben, ist ihm häufig tioch

ziemlich oder ganz gleichgiltig. So finden sich einzelne Thiere

auch unter dem Ansatz des Daches oder am Thurme empor-

kletternd und in Tollbath und Weißendorf sitzt der Rund

bogenfries der Apsis statt auf Konsolen auf bunt wechselnden

Thierköpfen auf. Zit St. Zakob in Regensburg dringt

dieser Schmuck ntit der Zier der Kapitäle und Basen auch

in das Znnere der Kirche, an: reichsten zeigt dies die Krypta

zu Freising, während in Steingaden, Berchtesgaden und

St. Zeno bei Reichenhall die Kreuzgänge eine Fülle der-

artiger Dekoration besitzen.

Der stilistische Charakter dieser Skulpturen wird vor

allem dadurch bedingt, daß sie durchgehends nur eine deko-

rative Stellung einnehmen; dadurch erklärt sich auch die meist

auffallende Rohheit der Figuren, die selbst bei Meister-

werken der zweiten pälfte des \2. Zahrhunderts wie dem

Portal von St. Zakob in Regensburg jeder feineren Durch-

bildung entbehren, weil sie eben nicht als selbständiges

Kunstwerk, sondern nur als Dekorationsstück, das in der

Wirkung des Ganzen aufgeht, gedacht sind. Nicht in der

besseren Bildung der einzelnen Figur ist daher die historische

Bedeutung dieser Entwicklungsphase der deutschen Plastik zu

suchen, sondern dariit, daß sie einer reichen Phantasie Aus-

druck verleiht, aber nicht in einer Kunst, die eilte in sich

abgeschlossene, hohe Entwicklungsstufe darstellte, sondern

in einer unreifen, gährenden Kunst, die aber in ihrent

kräftigen, ja manchmal etwas überkräftigen, inneren

Leben einen raschen Fortschritt verheißt und bedeutende

Keime für die weitere Entwicklung zeigt. Der bedeutendste

dieser Keime ist entschieden der gesunde Naturalisntus, der

in diesen Skulpturen herrscht. Man wird int ersten Momente

vielleicht über diese Behauptung staunen, aber was ist es

anders, was den steten Wechsel der Bewegungsmotive in

den sonst vielfach noch so sehr befangenen Gestalten des

Tympanons bedingt, oder welcher andere Grund als die

Freude des Steinmetz die Natur schlicht und wahr wieder-

zugeben, kann die Köpfe erklären von Eber, Lux, Reh,

Pass, Widder und Adler, an den Absiden zu Tollbath und

Weißendorf oder die Darstellung der Fabel vont Kranich,

Wolf und Fuchs int Kreuzgange von St. Zeno oder den

teren desselben Motives Zusammenhalten, klar beweist, wie

die freiere Darstellung Schritt für Schritt zunimmt, zeugen klar,

daß die deutsche Elastik von Anfang frei von Vorschriften und

einer hemmenden Tradition strebt, ihre Gegenstände natur-

wahr darzustellen. Tinen entwickelten Naturalismus, dannt zu-

sammenhängend freie Bewegung, inneres Leben der Figuren

und schließlich Scheidung der Charaktere kann inan von

einer kindlich stammelnden Kunst — und Werke einer

solchen sind die Figuren von St. Emmeram — nicht ver-

langen; dies zu erreichen war die Aufgabe der Entwicklung

in den nächsten vierhundert Jahren. Durch ihre Lösung

gewann die deutsche Plastik die freie, reiche Aussprache

ihrer künstlerischen Gedanken und Empfindungen. Gerade

aber dadurch, daß wir auf jene reiche Entwicklung im

weiteren Leben der deutschen Plastik blicken, gewinnen auch

3. portal am Münster zu Moosburg.

Zweite Hälfte des \2. Jahrhunderts.

die leisesten Züge selbständiger Beobachtung an diesen ältesten

Figuren ihren eigenartigen Reiz als der erste Keim, aus

dem der herrliche Baum erwuchs.

Mit der Wende vom ff. zum \2. Jahrhundert änderte

sich der Charakter der deutschen Architektur; man forderte

zunächst bei bedeutenderen Bauten, dann aber durch diese

angeregt, auch bei den bescheidensten Dorfkirchen reiche

ornamentale Zier und dadurch erwuchs der Plastik ein be-

deutendes Feld der Thätigkeit. Zn Regensburg und der

gatizen Donaugegend waren es vor Allem die Klöster, die

durch die pirsauer Reformbewegung entstanden, oder re-

organisirt wurden, die seit dem Beginne des {2. Jahrhunderts

diesen Aufschwung begründeten, in Vberbayern dagegen

ging er seit dem Schlüsse des Jahrhunderts hauptsächlich

von den Bischofstädten Freising und Salzburg unter wesent-

licher Anregung durch die lombardische Kunst aus. Zn

erster Linie wurde das Portal reich ausgestaltet, wofür die

Abbildung des Portales des Moosburger Münsters (Abb. 5)

als Beispiel dienen mag. Zm Tympanon wurde Christus

dargeftellt oder Maria und die Patrone der Kirche oder

auch christliche Symbole. Besonders beachtenswerth erscheint,

daß die Darstellungen nie wiederholt werden, sondern stets

frei erfunden sind, ja selbst, wenn deutlich erkennbar die

Anlage der Kirche und des portales durch das Vorbild

einer benachbarten Kirche bedingt, ist doch die Aus-

führung des plastischen Schmuckes stets eine völlig selb-

ständige. Noch freier konnte sich die Phantasie der Stein-

metze nebeti dem Tynipanon entfalten, wo an den Wand-

vorsprüngen, Kapitälen und Basen der Säulen des portales

man sich in den: buntesten, phantastischen Spiel ntit Menschen,

Thieren und Pflanzenformen ergehen konnte, die dann

nicht selten über das Portal hinausgreifen; ich brauche

hiefür nur an das glänzendste Beispiel, nemlich an das

große Portal von St. Zakob in Regensburg zu erinnern.

Aber auch an kleineren Kirchen findet es sich nicht selten,

daß neben dem Portale historische Szenen oder auch Knthiere

und Grotesken angebracht sind; der Künstler küntmert sich

dabei wenig um architektonische Gesetze; er freut sich, seine

Gedanken aussprechen zu können, der Platz, an den sie

kommen, die Wirkung, die sie ergeben, ist ihm häufig tioch

ziemlich oder ganz gleichgiltig. So finden sich einzelne Thiere

auch unter dem Ansatz des Daches oder am Thurme empor-

kletternd und in Tollbath und Weißendorf sitzt der Rund

bogenfries der Apsis statt auf Konsolen auf bunt wechselnden

Thierköpfen auf. Zit St. Zakob in Regensburg dringt

dieser Schmuck ntit der Zier der Kapitäle und Basen auch

in das Znnere der Kirche, an: reichsten zeigt dies die Krypta

zu Freising, während in Steingaden, Berchtesgaden und

St. Zeno bei Reichenhall die Kreuzgänge eine Fülle der-

artiger Dekoration besitzen.

Der stilistische Charakter dieser Skulpturen wird vor

allem dadurch bedingt, daß sie durchgehends nur eine deko-

rative Stellung einnehmen; dadurch erklärt sich auch die meist

auffallende Rohheit der Figuren, die selbst bei Meister-

werken der zweiten pälfte des \2. Zahrhunderts wie dem

Portal von St. Zakob in Regensburg jeder feineren Durch-

bildung entbehren, weil sie eben nicht als selbständiges

Kunstwerk, sondern nur als Dekorationsstück, das in der

Wirkung des Ganzen aufgeht, gedacht sind. Nicht in der

besseren Bildung der einzelnen Figur ist daher die historische

Bedeutung dieser Entwicklungsphase der deutschen Plastik zu

suchen, sondern dariit, daß sie einer reichen Phantasie Aus-

druck verleiht, aber nicht in einer Kunst, die eilte in sich

abgeschlossene, hohe Entwicklungsstufe darstellte, sondern

in einer unreifen, gährenden Kunst, die aber in ihrent

kräftigen, ja manchmal etwas überkräftigen, inneren

Leben einen raschen Fortschritt verheißt und bedeutende

Keime für die weitere Entwicklung zeigt. Der bedeutendste

dieser Keime ist entschieden der gesunde Naturalisntus, der

in diesen Skulpturen herrscht. Man wird int ersten Momente

vielleicht über diese Behauptung staunen, aber was ist es

anders, was den steten Wechsel der Bewegungsmotive in

den sonst vielfach noch so sehr befangenen Gestalten des

Tympanons bedingt, oder welcher andere Grund als die

Freude des Steinmetz die Natur schlicht und wahr wieder-

zugeben, kann die Köpfe erklären von Eber, Lux, Reh,

Pass, Widder und Adler, an den Absiden zu Tollbath und

Weißendorf oder die Darstellung der Fabel vont Kranich,

Wolf und Fuchs int Kreuzgange von St. Zeno oder den