-t'

■*- 56

Das umfangreichste, plastische Werk, das sich im bayerischen

Stammlande aus der Mitte des f3. Jahrhunderts erhalten,

bildet der in: bayerischen National - Museum aufgestellte

Lyklus von Skulpturen aus Wessobrunn; das Bedeutendste

an diesen: für die Plastik jener Zeit höchst charakteristischen:

in der kunstgeschichtlichen Litteratur bisher noch gar nicht

beachtetem Werke ist eine Folge von dreizehn, dreiviertel-

lebensgroßen, sitzenden männlichen Steinfiguren, den: sich

die Maria :nit den: Rinde anschließt. Interessant ist hier-

vor Allen: die Mannigfaltigkeit der Röpfe, der Borbote

individuellen Lebens, es fehlt zwar noch die feine, das

persönliche bewirkende Nüancirung des Gesichtes, aber es

ist doch jedes anders gebildet; die Figuren sitzen

nicht mehr in starrer Vorderansicht da, sondern

wagen es, sich nach links oder rechts zu drehen

und Maria neigt den Ropf etwas auf die linke

Seite, während das auf ihrem Schoße iin Profil

sitzende Rind den Ropf den: Be-

schauer zuwendet; die Mäntel

werden verschiedenartig umge-

worfen und man versucht sogar,

geknäulte Falten z. B. im Schoße

allerdings noch in sehr priinitiver

Stilisirung anzudeuten. Den stetigen Fortgang

dieser Entwicklung im 13. Jahrhundert Schritt

für Schritt bis zun: Rebergange in die Frühgothik

auf das Genaueste zu verfolgen, gestattet in:

bayerischen Stammlande der Vergleich der drei

ziemlich rasch auseinanderfolgenden Lyklen: der

soeben erwähnte aus Wessobrunn, 2. der bald

nach Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene

der sitzenden Figuren von Lhristus und 15

Heiligen an der Brüstung der Empore der Schloß-

kapelle auf der Trausnitz, 3. die in die Frühgothik

überführenden Skulpturen in Seeligenthal bei

Landshut.

Mit de::: dreizehnten Jahrhundert gewinnen

auch die Reste der Holzplastik, die sich später,

zumal im südlichen Bayern, als so echt volks-

thüniliche Runst entfaltete und da und dort,

sogar bis auf den heutigen Tag erhalten hat,

größere Bedeutung. Das wichtigste sind die

Rruzifixe, deren größere, von denen das National-

Museum*) die bedeutendste Sammlung besitzt,

einst von: Trirnnphbogen herabhingen über den

Rreuzaltar, auf welchen: Johannes und Maria

stunden. Es lassen sich zwei Gruppen unterscheiden, die des

bekleideten und die des nackten, nur :::it den: Lendentuche

bedeckten Lhristus. Für die erste Gruppe besitzt die Rirche

zu Neufahrn bei Freising ein sehr interessantes Beispiel in

Lebensgröße aus den: Anfang des 15. Jahrhunderts, Lhristus

an den: Rreuze stehend, trägt ein langes Gewand und hat

die Rrone auf dem Haupte. Dieser Typus steht unter Ein-

siuß der byzantinischen Runst, die nicht den leidenden

Lhristus, sondern mehr dognmtisch denkend den Ränig und

den Hohenpriester gibt, die Darstellung kan: später außer

Gebrauch, wurde daher nicht mehr verstanden und man

knüpfte an diese Bildwerke die Legende der hl. Rümmerniß,

*) lieber die Herkunft derselben siehe den Katalog dieser Saturn«

lung. V. Band 1890.

die Rrone aber ging — wenigstens für die ronmnifche Stil-

periode — von dieser auf die zweite, allgemein gebräuchliche

Darstellung über, welche die Situation historisch erfaßt,

Lhristus an: Rreuze leidend darstellt. Diese Rruzifixe

fördern :::ächtig die Entwicklung zweier Hauptsaktoren der

mittelalterlichen Plastik, den Naturalismus und die Empfin-

dung. Hier allein war damals dem Rünstler Gelegenheit

geboten, lebensgroß oder sogar überlebensgroß*) einen nackten

menschlichen Rörper darzustellen, wodurch man zu einem

richtigen verständniß der :::enschlichen Gestalt gelangen

konnte. Das Streben, diesen Rörper der Natur entsprechend

darzustellen, ist, wenn auch noch so unbeholfen, schon an

den ältesten Werken kenntlich und entwickelt sich

stetig, bis man zu Ausgang des Mittelalters

häufig zu äußerlicher Virtuosität und damit zu

Rebertreibungen kam. Gleichen Schritt hiemit

hält die innere Belebung; zuerst steht Lhristus

starr :::it wagrecht ausgestreckten

Armen, dann sehen wir die Last

des Rörpers die Arme abwärts

ziehen, die Rniee einknicken, der

Rörper biegt schmerzhaft nach der

Seite aus, das Haupt neigt sich

zur Schulter; feit Mitte des j3. Jahrhunderts

wird das belebtere Motiv gebräuchlich, daß die

Füße über einander gelegt und durch einen Nagel

durchbohrt werden, die schauerlichen Verrenkungen,

die sich in der Folge häufig finden, sind ein Neber-

gang, durch den :::an zu jenen lebensvollen Rruzi-

fixen gelangte, wie sie aus der Zeit um f500

oft unsere Landkirchen schmücken, wovon ich als

Beispiel den Lhristus in der Rirche zu Arget bei

Saucrlach erwähnen will. (S. d. Abb. 7.) Für die

Entwicklung der speziellsten Aufgabe der christ-

lichen Runst aber war es höchst bedeutend, daß

dieser so sehr oft behandelte Vorwurf zu einer-

innerlichen, seelenvollen Auffassung führen :::ußte,

zur Wiedergabe schweren Leidens, das aber bei

den: tiefsten Erfassen des Probleins :::it Milde

und Hoheit getragen. An dieses schwere Problem

beginnt :::an, nachden: man die körperliche Forn:

wenigstens einigermaßen beherrschen gelernt, etwa

seit Mitte des 15. Jahrhunderts heranzutreten.

Zuerst, wie bei der interessanten Rolossalfigur in

der Rirche zu Wessobrunn, ist es freilich nur ein

derbes Verzerren der Züge, das den Sch:::erz

charakterisiren foll; aber fo unbeholfen, ja selbst roh dieser

Ausdruck des Leidens fein mag, so ist er doch nicht nur

historisch interessant, sondern hat auch etwas Rührendes,

als der erste Versuch das seelische Leben auszusprechen.

(S. d. Abb. 6.) Wie aber die Figur des Gekreuzigten

zuerst zu tief e:::pfundener Darstellung führte, so hat sich

in ihr auch echtes Empfinden an: längsten erhalten. Als

in: \7. und 1,8. Jahrhundert die sorgfältige Durchbildung

der Figur außer Acht gelassen wurde, weil rnan nicht mehr

die feine Wirkung des Einzelnen/sondern die glänzende der

ganzen Rirche erstrebte, da zeigen die Rruzifixe häufig

noch eine Sorgfalt der Ausführung, eine Tiefe des Em-

*) Der Gekreuzigte in Altenstadt, lllitte des ;z. Jahrhunderts hat

eine Höhe von z,;8 Meter.

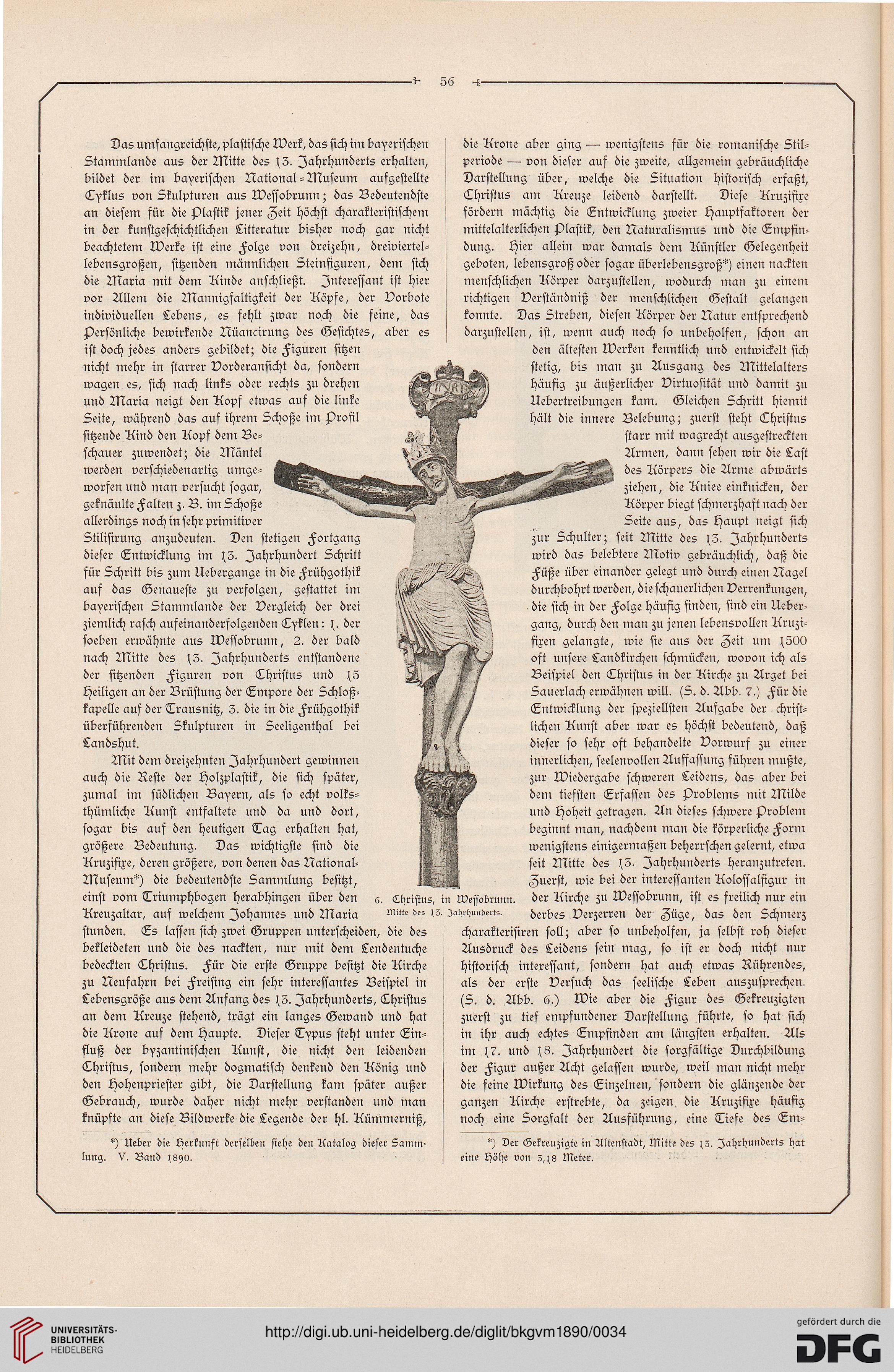

6. Lhristus, in Wessobrunn.

Mitte des Jahrhunderts.

■*- 56

Das umfangreichste, plastische Werk, das sich im bayerischen

Stammlande aus der Mitte des f3. Jahrhunderts erhalten,

bildet der in: bayerischen National - Museum aufgestellte

Lyklus von Skulpturen aus Wessobrunn; das Bedeutendste

an diesen: für die Plastik jener Zeit höchst charakteristischen:

in der kunstgeschichtlichen Litteratur bisher noch gar nicht

beachtetem Werke ist eine Folge von dreizehn, dreiviertel-

lebensgroßen, sitzenden männlichen Steinfiguren, den: sich

die Maria :nit den: Rinde anschließt. Interessant ist hier-

vor Allen: die Mannigfaltigkeit der Röpfe, der Borbote

individuellen Lebens, es fehlt zwar noch die feine, das

persönliche bewirkende Nüancirung des Gesichtes, aber es

ist doch jedes anders gebildet; die Figuren sitzen

nicht mehr in starrer Vorderansicht da, sondern

wagen es, sich nach links oder rechts zu drehen

und Maria neigt den Ropf etwas auf die linke

Seite, während das auf ihrem Schoße iin Profil

sitzende Rind den Ropf den: Be-

schauer zuwendet; die Mäntel

werden verschiedenartig umge-

worfen und man versucht sogar,

geknäulte Falten z. B. im Schoße

allerdings noch in sehr priinitiver

Stilisirung anzudeuten. Den stetigen Fortgang

dieser Entwicklung im 13. Jahrhundert Schritt

für Schritt bis zun: Rebergange in die Frühgothik

auf das Genaueste zu verfolgen, gestattet in:

bayerischen Stammlande der Vergleich der drei

ziemlich rasch auseinanderfolgenden Lyklen: der

soeben erwähnte aus Wessobrunn, 2. der bald

nach Mitte des 15. Jahrhunderts entstandene

der sitzenden Figuren von Lhristus und 15

Heiligen an der Brüstung der Empore der Schloß-

kapelle auf der Trausnitz, 3. die in die Frühgothik

überführenden Skulpturen in Seeligenthal bei

Landshut.

Mit de::: dreizehnten Jahrhundert gewinnen

auch die Reste der Holzplastik, die sich später,

zumal im südlichen Bayern, als so echt volks-

thüniliche Runst entfaltete und da und dort,

sogar bis auf den heutigen Tag erhalten hat,

größere Bedeutung. Das wichtigste sind die

Rruzifixe, deren größere, von denen das National-

Museum*) die bedeutendste Sammlung besitzt,

einst von: Trirnnphbogen herabhingen über den

Rreuzaltar, auf welchen: Johannes und Maria

stunden. Es lassen sich zwei Gruppen unterscheiden, die des

bekleideten und die des nackten, nur :::it den: Lendentuche

bedeckten Lhristus. Für die erste Gruppe besitzt die Rirche

zu Neufahrn bei Freising ein sehr interessantes Beispiel in

Lebensgröße aus den: Anfang des 15. Jahrhunderts, Lhristus

an den: Rreuze stehend, trägt ein langes Gewand und hat

die Rrone auf dem Haupte. Dieser Typus steht unter Ein-

siuß der byzantinischen Runst, die nicht den leidenden

Lhristus, sondern mehr dognmtisch denkend den Ränig und

den Hohenpriester gibt, die Darstellung kan: später außer

Gebrauch, wurde daher nicht mehr verstanden und man

knüpfte an diese Bildwerke die Legende der hl. Rümmerniß,

*) lieber die Herkunft derselben siehe den Katalog dieser Saturn«

lung. V. Band 1890.

die Rrone aber ging — wenigstens für die ronmnifche Stil-

periode — von dieser auf die zweite, allgemein gebräuchliche

Darstellung über, welche die Situation historisch erfaßt,

Lhristus an: Rreuze leidend darstellt. Diese Rruzifixe

fördern :::ächtig die Entwicklung zweier Hauptsaktoren der

mittelalterlichen Plastik, den Naturalismus und die Empfin-

dung. Hier allein war damals dem Rünstler Gelegenheit

geboten, lebensgroß oder sogar überlebensgroß*) einen nackten

menschlichen Rörper darzustellen, wodurch man zu einem

richtigen verständniß der :::enschlichen Gestalt gelangen

konnte. Das Streben, diesen Rörper der Natur entsprechend

darzustellen, ist, wenn auch noch so unbeholfen, schon an

den ältesten Werken kenntlich und entwickelt sich

stetig, bis man zu Ausgang des Mittelalters

häufig zu äußerlicher Virtuosität und damit zu

Rebertreibungen kam. Gleichen Schritt hiemit

hält die innere Belebung; zuerst steht Lhristus

starr :::it wagrecht ausgestreckten

Armen, dann sehen wir die Last

des Rörpers die Arme abwärts

ziehen, die Rniee einknicken, der

Rörper biegt schmerzhaft nach der

Seite aus, das Haupt neigt sich

zur Schulter; feit Mitte des j3. Jahrhunderts

wird das belebtere Motiv gebräuchlich, daß die

Füße über einander gelegt und durch einen Nagel

durchbohrt werden, die schauerlichen Verrenkungen,

die sich in der Folge häufig finden, sind ein Neber-

gang, durch den :::an zu jenen lebensvollen Rruzi-

fixen gelangte, wie sie aus der Zeit um f500

oft unsere Landkirchen schmücken, wovon ich als

Beispiel den Lhristus in der Rirche zu Arget bei

Saucrlach erwähnen will. (S. d. Abb. 7.) Für die

Entwicklung der speziellsten Aufgabe der christ-

lichen Runst aber war es höchst bedeutend, daß

dieser so sehr oft behandelte Vorwurf zu einer-

innerlichen, seelenvollen Auffassung führen :::ußte,

zur Wiedergabe schweren Leidens, das aber bei

den: tiefsten Erfassen des Probleins :::it Milde

und Hoheit getragen. An dieses schwere Problem

beginnt :::an, nachden: man die körperliche Forn:

wenigstens einigermaßen beherrschen gelernt, etwa

seit Mitte des 15. Jahrhunderts heranzutreten.

Zuerst, wie bei der interessanten Rolossalfigur in

der Rirche zu Wessobrunn, ist es freilich nur ein

derbes Verzerren der Züge, das den Sch:::erz

charakterisiren foll; aber fo unbeholfen, ja selbst roh dieser

Ausdruck des Leidens fein mag, so ist er doch nicht nur

historisch interessant, sondern hat auch etwas Rührendes,

als der erste Versuch das seelische Leben auszusprechen.

(S. d. Abb. 6.) Wie aber die Figur des Gekreuzigten

zuerst zu tief e:::pfundener Darstellung führte, so hat sich

in ihr auch echtes Empfinden an: längsten erhalten. Als

in: \7. und 1,8. Jahrhundert die sorgfältige Durchbildung

der Figur außer Acht gelassen wurde, weil rnan nicht mehr

die feine Wirkung des Einzelnen/sondern die glänzende der

ganzen Rirche erstrebte, da zeigen die Rruzifixe häufig

noch eine Sorgfalt der Ausführung, eine Tiefe des Em-

*) Der Gekreuzigte in Altenstadt, lllitte des ;z. Jahrhunderts hat

eine Höhe von z,;8 Meter.

6. Lhristus, in Wessobrunn.

Mitte des Jahrhunderts.