21

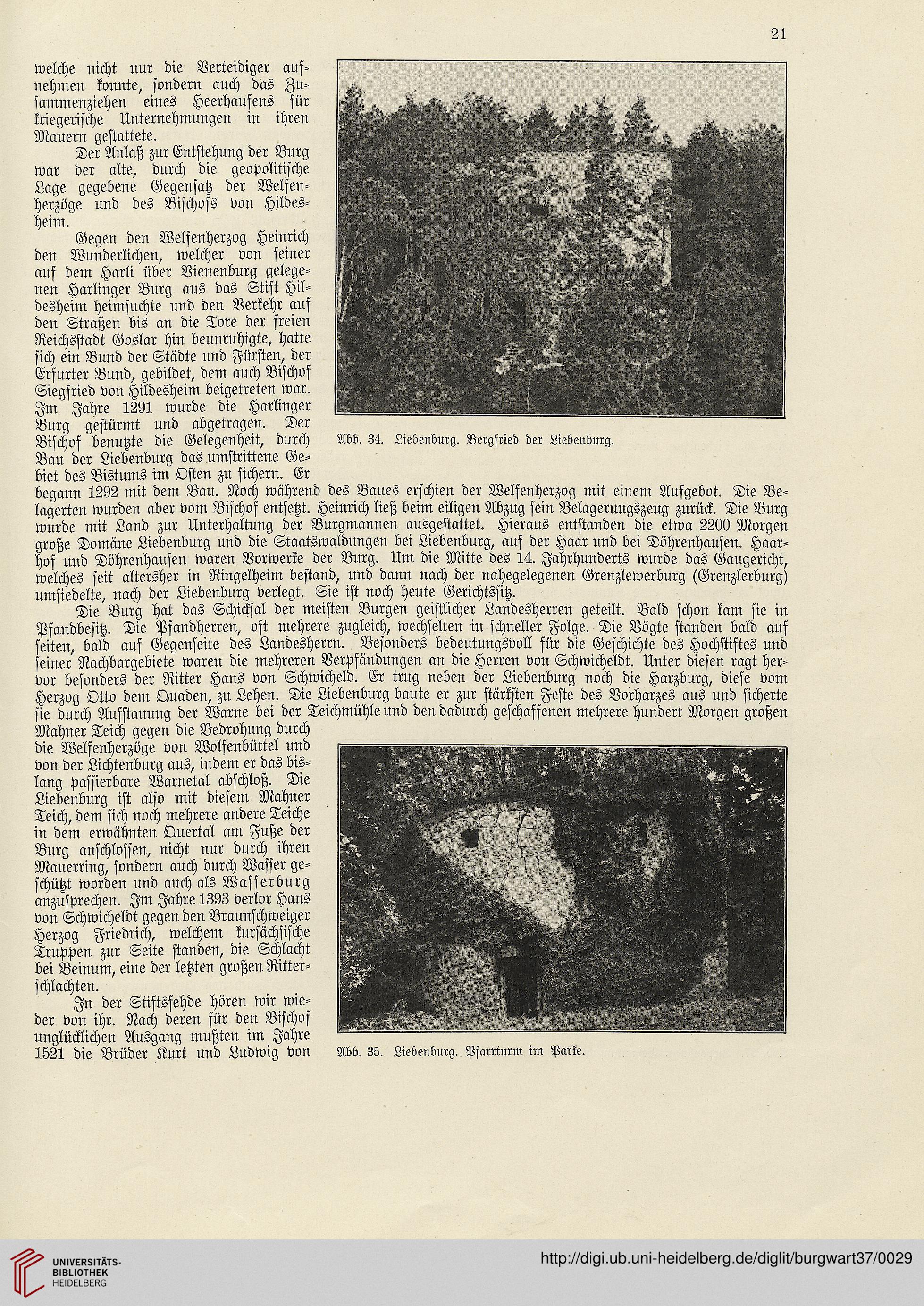

Abb. 34. Liebenburg. Bergfried der Liebenburg.

welche nicht nur die Verteidiger auf-

nehmen konnte, sondern auch das Zu-

sammenziehen eines Heerhaufens für

kriegerische Unternehmungen in ihren

Mauern gestattete.

Der Anlaß zur Entstehung der Burg

war der alte, durch die geopolitische

Lage gegebene Gegensatz der Welfen-

herzöge und des Bischofs von Hildes-

heim.

Gegen den Welfenherzog Heinrich

den Wunderlichen, welcher von seiner

auf dem Harli über Vienenburg gelege-

nen Harlinger Burg aus das Stift Hil-

desheim heimsuchte und den Verkehr auf

den Straßen bis an die Tore der freien

Reichsstadt Goslar hin beunruhigte, hatte

sich ein Bund der Städte und Fürsten, der

Erfurter Bund, gebildet, dem auch Bischof

Siegfried von Hildesheim beigetreten war.

Im Jahre 1291 wurde die Harlinger

Burg gestürmt und abgetragen. Der

Bischof benutzte die Gelegenheit, durch

Bau der Liebenburg das umstrittene Ge-

biet des Bistums im Osten zu sichern. Er

begann 1292 mit dem Bau. Noch während des Baues erschien der Welfenherzog mit einem Aufgebot Die Be-

lagerten wurden aber vom Bischof entsetzt. Heinrich ließ beim eiligen Abzug sein Belagerungszeug zurück Die Burg

wurde mit Land zur Unterhaltung der Burgmannen ausgestattet. Hieraus entstanden die etwa 2200 Morgen

große Domäne Liebenburg und die Staatswaldungen bei Liebenburg, auf der Haar und bei Döhrenhausen L>aar-

hof und Döhrenhausen waren Vorwerke der Burg. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde das Gauqericht

welches seit altersher m Ringelheim bestand, und dann nach der nahegelegenen Grenzlewerburg (Grenzlerburq)

umsiedelte, nach der Liebenbnrg verlegt. Sie ist noch heute Gerichtssitz.

Die Burg hat das Schicksal der meisten Burgen geistlicher Landesherren geteilt. Bald schon kam sie in

Pfandbesitz. Die Pfandherren, oft mehrere zugleich, wechselten in schneller Folge. Die Vögte standen bald auf

seiten, bald auf Gegenseite des Landesherrn. Besonders bedeutungsvoll für die Geschichte des Hochstiftes und

seiner Nachbargebiete waren die mehreren Verpfändungen an die Herren von Schwicheldt. Unter diese,! ragt her-

vor besonders der Ritter Hans von Schwicheld. Er trug neben der Liebenburg noch die Harzburg diese vom

Herzog Otto dem Quaden, zu Lehen. Die Liebenburg baute er zur stärksten Feste des Borharzes aus und sicherte

sie durch Aufstauung der Warne bei der Teichmühle und den dadurch geschaffenen mehrere hundert Morgen großen

Mahner Teich gegen die Bedrohung durch

die Welfenherzöge von Wolfenbüttel und

von der Lichtenburg aus, indem er das bis-

lang passierbare Warnetal abschloß. Die

Liebenburg ist also mit diesem Mahner

Teich, dem sich noch mehrere andere Teiche

in dem erwähnten Quertal am Fuße der

Burg anschlossen, nicht nur durch ihren

Mauerring, sondern auch durch Wasser ge-

schützt worden und auch als Wasserburg

anzusprechen. Im Jahre 1393 verlor Hans

von Schwicheldt gegen den Braunschweiger

Herzog Friedrich, welchem kursächsische

Truppen zur Seite standen, die Schlacht

bei Beinum, eine der letzten großen Ritter-

schlachten.

In der Stiftsfehde hören wir wie-

der von ihr. Nach deren für den Bischof

unglücklichen Ausgang mußten im Jahre

1521 die Brüder Kurt und Ludwig von Abb. 35. Liebenburg. Pfarrturm im Parke.

Abb. 34. Liebenburg. Bergfried der Liebenburg.

welche nicht nur die Verteidiger auf-

nehmen konnte, sondern auch das Zu-

sammenziehen eines Heerhaufens für

kriegerische Unternehmungen in ihren

Mauern gestattete.

Der Anlaß zur Entstehung der Burg

war der alte, durch die geopolitische

Lage gegebene Gegensatz der Welfen-

herzöge und des Bischofs von Hildes-

heim.

Gegen den Welfenherzog Heinrich

den Wunderlichen, welcher von seiner

auf dem Harli über Vienenburg gelege-

nen Harlinger Burg aus das Stift Hil-

desheim heimsuchte und den Verkehr auf

den Straßen bis an die Tore der freien

Reichsstadt Goslar hin beunruhigte, hatte

sich ein Bund der Städte und Fürsten, der

Erfurter Bund, gebildet, dem auch Bischof

Siegfried von Hildesheim beigetreten war.

Im Jahre 1291 wurde die Harlinger

Burg gestürmt und abgetragen. Der

Bischof benutzte die Gelegenheit, durch

Bau der Liebenburg das umstrittene Ge-

biet des Bistums im Osten zu sichern. Er

begann 1292 mit dem Bau. Noch während des Baues erschien der Welfenherzog mit einem Aufgebot Die Be-

lagerten wurden aber vom Bischof entsetzt. Heinrich ließ beim eiligen Abzug sein Belagerungszeug zurück Die Burg

wurde mit Land zur Unterhaltung der Burgmannen ausgestattet. Hieraus entstanden die etwa 2200 Morgen

große Domäne Liebenburg und die Staatswaldungen bei Liebenburg, auf der Haar und bei Döhrenhausen L>aar-

hof und Döhrenhausen waren Vorwerke der Burg. Um die Mitte des 14. Jahrhunderts wurde das Gauqericht

welches seit altersher m Ringelheim bestand, und dann nach der nahegelegenen Grenzlewerburg (Grenzlerburq)

umsiedelte, nach der Liebenbnrg verlegt. Sie ist noch heute Gerichtssitz.

Die Burg hat das Schicksal der meisten Burgen geistlicher Landesherren geteilt. Bald schon kam sie in

Pfandbesitz. Die Pfandherren, oft mehrere zugleich, wechselten in schneller Folge. Die Vögte standen bald auf

seiten, bald auf Gegenseite des Landesherrn. Besonders bedeutungsvoll für die Geschichte des Hochstiftes und

seiner Nachbargebiete waren die mehreren Verpfändungen an die Herren von Schwicheldt. Unter diese,! ragt her-

vor besonders der Ritter Hans von Schwicheld. Er trug neben der Liebenburg noch die Harzburg diese vom

Herzog Otto dem Quaden, zu Lehen. Die Liebenburg baute er zur stärksten Feste des Borharzes aus und sicherte

sie durch Aufstauung der Warne bei der Teichmühle und den dadurch geschaffenen mehrere hundert Morgen großen

Mahner Teich gegen die Bedrohung durch

die Welfenherzöge von Wolfenbüttel und

von der Lichtenburg aus, indem er das bis-

lang passierbare Warnetal abschloß. Die

Liebenburg ist also mit diesem Mahner

Teich, dem sich noch mehrere andere Teiche

in dem erwähnten Quertal am Fuße der

Burg anschlossen, nicht nur durch ihren

Mauerring, sondern auch durch Wasser ge-

schützt worden und auch als Wasserburg

anzusprechen. Im Jahre 1393 verlor Hans

von Schwicheldt gegen den Braunschweiger

Herzog Friedrich, welchem kursächsische

Truppen zur Seite standen, die Schlacht

bei Beinum, eine der letzten großen Ritter-

schlachten.

In der Stiftsfehde hören wir wie-

der von ihr. Nach deren für den Bischof

unglücklichen Ausgang mußten im Jahre

1521 die Brüder Kurt und Ludwig von Abb. 35. Liebenburg. Pfarrturm im Parke.