war ganz genau so gebaut; heute sind nur

die beiden untersten, massiven Geschosse von

ihm erhalten. Es scheint, daß er in den

schweren Belagerungen des Dreißigjährigen

Krieges zerschossen und nicht mehr wieder

aufgebaut worden ist.

Das Schloß ist nach und nach aus der

Burg entstanden; das zeigt die ganz unregel-

mäßige Geschoßeinteilung des alten Schlosses.

Nachdem die beiden Burghäuser bis zur Ring-

mauer verlängert worden waren, wurde der

Hauptflügel von außen an die alte, vordem

gezinnte Ringmauer angebaut, wobei eine

teilweise Verschüttung des Burggrabens not-

wendig wurde. Der neue Baugrund scheint

unsicher gewesen zu sein, denn der Änbau

wurde recht unregelmäßig.

Die von der Mitte des 15. Jahrhunderts

im Schloß Freudenthal residierenden Herren

von Würben haben in der zweiten Hälfte des

16. Jahrhunderts die ersten großen Umbauten vorgenommen. 1621 mußten die protestantischen Würben dem Haß

des Habsburgers weichen und der Deutsche Orden zog als neuer Herr ein.

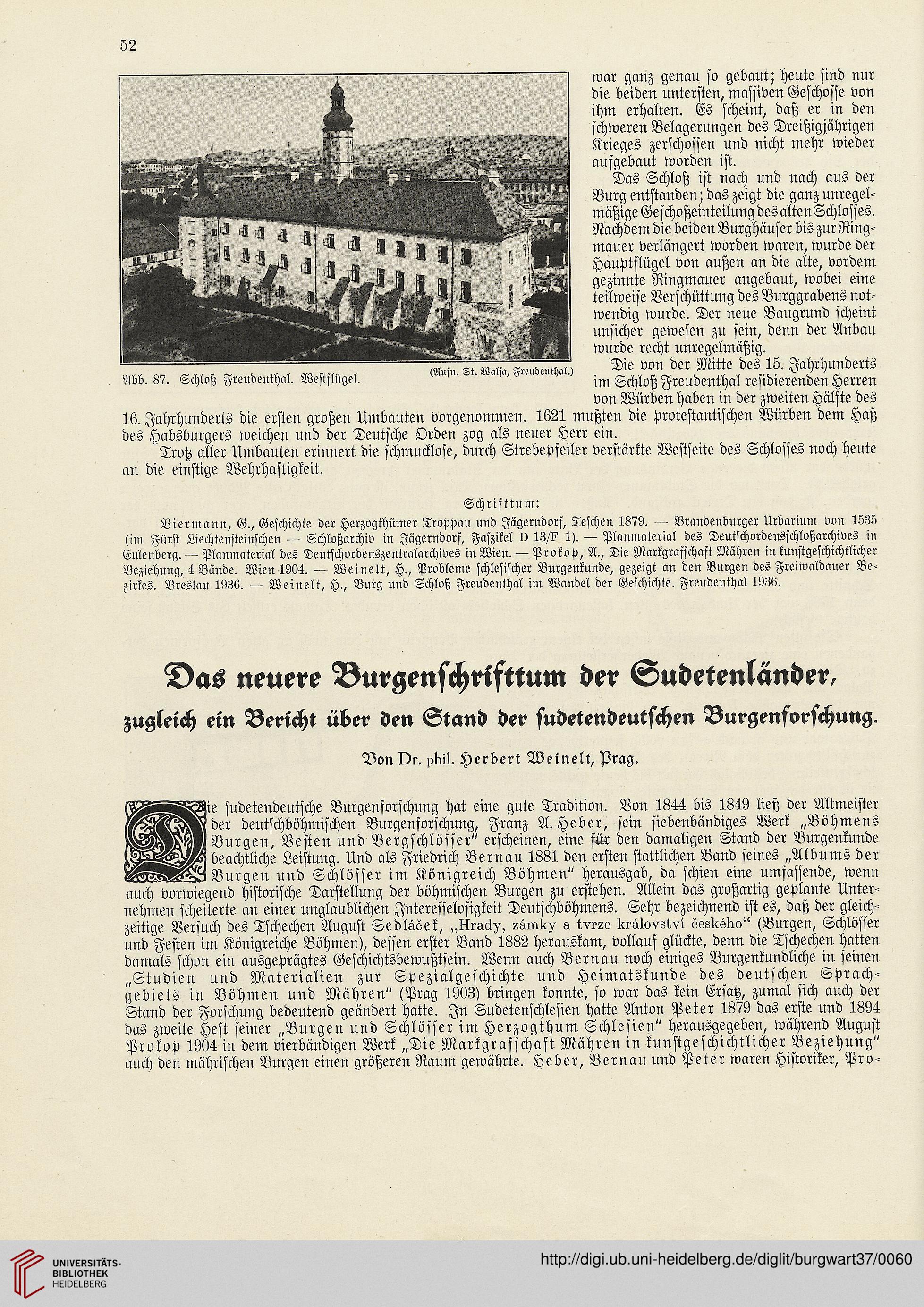

Trotz aller Umbauten erinnert die schmucklose, durch Strebepfeiler verstärkte Westseite des Schlosses noch heute

an die einstige Wehrhaftigkeit.

Abb. 87. Schloß Freudenthal. Westflügel.

(Aufm St. Walsa, Freudenthal.)

Schrifttum:

Biermanu, G., Geschichte der Herzogthümer Troppau und Jägerndorf, Teschen 1879. — Brandenburger Urbarium von 1535

lim Fürst Liechteusteinschen — Schloßarchiv in Jägerndorf, Faszikel v 13/1? 1). — Planmaterinl des Deutschordensschloßarchives in

Eülenberg. — Planmaterial des Deutschordenszeutralarchives in Wien. — Prokop, A., Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher

Beziehung, 1 Bände. Wien 1901. — Weinelt, H., Probleme schlesischer Burgenkunde, gezeigt an den Burgen des Freiwaldaner Be-

zirkes. Breslau 1936. — Weinelt, H., Burg und Schloß Freudenthal im Wandel der Geschichte. Freudenthal 1936.

Das neuere Burgenschrifttum der Sudetenländer,

zugleich ein Bericht über den Stand der sudetendeutschen Burgenforschung.

Von Or. phil. Herbert Wernelt, Prag.

Hie sudetendeutsche Burgenforschung hat eine gute Tradition. Von 1844 bis 1849 ließ der Altmeister

's der deutschböhmischen Burgenforschung, Franz A. Heber, sein siebenbändiges Werk „Böhmens

l Burgen, Besten und Bergschlösser" erscheinen, eine für den damaligen Stand der Burgenkunde

! beachtliche Leistung. Und als Friedrich Bernau 1881 den ersten stattlichen Band seines „Albums der

l Burgen und Schlösser im Königreich Böhmen" herausgab, da schien eine umfassende, wenn

auch vorwiegend historische Darstellung der böhmischen Burgen zu erstehen. Allein das großartig geplante Unter-

nehmen scheiterte an einer unglaublichen Interesselosigkeit Deutschböhmens. Sehr bezeichnend ist es, daß der gleich-

zeitige Versuch des Tschechen August Sedläöek, „llrackv, xämüv a 1vr/e ürälovstvi öesüsüo" (Burgen, Schlösser

und Festen im Königreiche Böhmen), dessen erster Band 1882 herauskam, vollauf glückte, denn die Tschechen hatten

damals schon ein ausgeprägtes Geschichtsbewußtsein. Wenn auch Bernau noch einiges Burgenkundliche in seinen

„Studien und Materialien zur Spezialgeschichte und Heimatskunde des deutschen Sprach-

gebiets in Böhmen und Mähren" (Prag 1903) bringen konnte, so war das kein Ersatz, zumal sich auch der

Stand der Forschung bedeutend geändert hatte. In Sudetenschlesien hatte Anton Peter 1879 das erste und 1894

das zweite Heft seiner „Burgen und Schlösser im Herzogthum Schlesien" herausgegeben, während August

Prokop 1904 in dem vierbändigen Werk „Die Markgrafschaft Mähren in kunstgeschichtlicher Beziehung"

auch den mährischen Burgen einen größeren Raum gewährte. Heber, Bernau und Peter waren Historiker, Pro-