29

Wohnburgen unverkennbar trotz den Veränderungen, die die Bebauung im

Laufe der Jahrhunderte erfahren hat.

Es ist selbstverständlich, daß ein Bau mit einer fast tausendjährigen Ge-

schichte uns heute so manches Rätsel und manche Aufgabe stellt. Wir brauchen

nur den Grundriß zu betrachten, um mit Erstaunen festzustellen, daß dieser

nicht einen rechten Winkel zeigt, daß kaum zwei gleichlaufende Wände wirk-

lich parallel sind. Unfähigkeit und Ungeschicklichkeit der Bauleute, so wurde

teilweise tatsächlich oberflächlich geurteilt. Obwohl wieder jede einfache Über-

legung sagt, daß nichts einfacher ist, als auf dem Bau einen rechten Winkel

festlegen. Und Bauleute, die so bauen und wölben konnten wie die hier in

Gernrode, konnten das bestimmt. Warum dann doch alles schief geraten ist,

ist einwandfrei noch nicht erforscht. Aber der mehrfache deutliche Bruch

der Längsachse deutet ohne Zweifel darauf hin, daß neben Änderungen des

Bauplanes hierfür Fragen der Ost-West-Orientierung bestimmend gewesen

sind, daß in verschiedenen Bauabschnitten gebaut worden ist, bei denen jedes-

mal die Längsachse neu festgelegt worden ist. Damit aber begeben wir uns

auf das Gebiet des Symbols beim mittelalterlichen Kirchenbau. Und hier

haben uns die mittelalterlichen Kirchenbauten noch sehr viel zu sagen. Ihnen

allen liegt eine ganz planmäßige Maßregelung in allen Teilen, im Grundriß

und Aufbau und in den Gliederungen bis herab zum Kapitäl zugrunde, die

auf die römische und griechische Antike zurückgeht. Bei den Bauten der

griechischen und römischen Antike und des deutschen Mittelalters sind das

vornehmlich die aus der Kreiszehnteilung entstehenden Sternfiguren, die

nach Art eines Koordinatensystems alle Abmessungen der Bauten bestimmen.

Diese Sternfiguren aber werden beherrscht von dem berühmten Maßver-

hältnis des „Goldenen Schnittes", das damit auf die Bauten selbst übertragen

wird. Im einzelnen kann auf diese Fragen hier natürlich nicht eingegangen

werden. Aber ob wir den Parthenontempel betrachten oder die römischen

Basiliken, ob unsere romanischen Kirchenbauten oder unsere gotischen, die-

selben Gesetze geometrischer Maßregelung beherrschen sie.

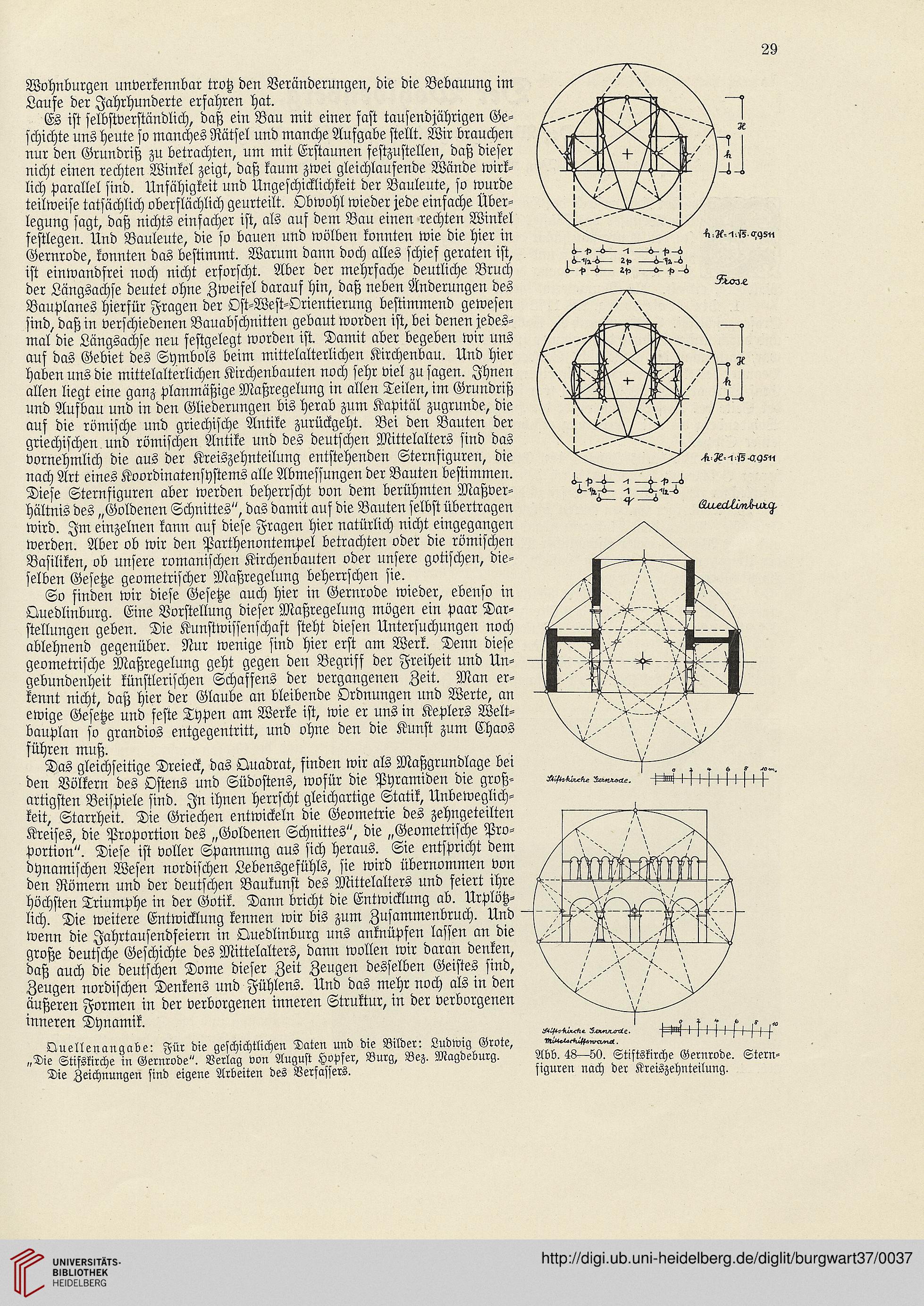

So finden wir diese Gesetze auch hier in Gernrode wieder, ebenso in

Quedlinburg. Eine Vorstellung dieser Maßregelung mögen ein paar Dar-

stellungen geben. Die Kunstwissenschaft steht diesen Untersuchungen noch

ablehnend gegenüber. Nur wenige sind hier erst am Werk. Denn diese

geometrische Maßregelung geht gegen den Begriff der Freiheit und Un-

gebundenheit künstlerischen Schaffens der vergangenen Zeit. Man er-

kennt nicht, daß hier der Glaube an bleibende Ordnungen und Werte, an

ewige Gesetze und feste Typen am Werke ist, wie er uns in Keplers Welt-

bauplan so grandios entgegentritt, und ohne den die Kunst zum Chaos

führen muß.

Das gleichseitige Dreieck, das Quadrat, finden wir als Maßgrundlage bei

den Völkern des Ostens und Südostens, wofür die Pyramiden die groß-

artigsten Beispiele sind. In ihnen herrscht gleichartige Statik, Unbeweglich-

keit, Starrheit. Die Griechen entwickeln die Geometrie des zehngeteilten

Kreises, die Proportion des „Goldenen Schnittes", die „Geometrische Pro-

portion". Diese ist voller Spannung aus sich heraus. Sie entspricht dem

dynamischen Wesen nordischen Lebensgefühls, sie wird übernommen von

den Römern und der deutschen Baukunst des Mittelalters und feiert ihre

höchsten Triumphe in der Gotik. Dann bricht die Entwicklung ab. Urplötz-

lich. Die weitere Entwicklung kennen wir bis zum Zusammenbruch. Und '

wenn die Jahrtausendfeiern in Quedlinburg uns anknüpfen lassen an die

große deutsche Geschichte des Mittelalters, dann wollen wir daran denken,

daß auch die deutschen Dome dieser Zeit Zeugen desselben Geistes sind,

Zeugen nordischen Denkens und Fühlens. Und das mehr noch als in den

äußeren Formen in der verborgenen inneren Struktur, in der verborgenen

inneren Dynamik.

Quellenangabe: Für die geschichtlichen Daten und die Bilder: Ludwig Grote,

»Die Stifskirche in Gernrode". Verlag von August Hopser, Burg, Bez. Magdeburg.

Die Zeichnungen sind eigene Arbeiten des Verfassers.

7k-^1.^5 ostzSil

— ^1 -"p —<^

6— —s

f :!!!!—tchi—^—!—sitsi—!—tz

-?)

c---

—I s I—I—!—! ! t

Abb. 48—50. Stiftskirche Gernrode. Stern-

figuren nach der Kreiszehnteilung.

Wohnburgen unverkennbar trotz den Veränderungen, die die Bebauung im

Laufe der Jahrhunderte erfahren hat.

Es ist selbstverständlich, daß ein Bau mit einer fast tausendjährigen Ge-

schichte uns heute so manches Rätsel und manche Aufgabe stellt. Wir brauchen

nur den Grundriß zu betrachten, um mit Erstaunen festzustellen, daß dieser

nicht einen rechten Winkel zeigt, daß kaum zwei gleichlaufende Wände wirk-

lich parallel sind. Unfähigkeit und Ungeschicklichkeit der Bauleute, so wurde

teilweise tatsächlich oberflächlich geurteilt. Obwohl wieder jede einfache Über-

legung sagt, daß nichts einfacher ist, als auf dem Bau einen rechten Winkel

festlegen. Und Bauleute, die so bauen und wölben konnten wie die hier in

Gernrode, konnten das bestimmt. Warum dann doch alles schief geraten ist,

ist einwandfrei noch nicht erforscht. Aber der mehrfache deutliche Bruch

der Längsachse deutet ohne Zweifel darauf hin, daß neben Änderungen des

Bauplanes hierfür Fragen der Ost-West-Orientierung bestimmend gewesen

sind, daß in verschiedenen Bauabschnitten gebaut worden ist, bei denen jedes-

mal die Längsachse neu festgelegt worden ist. Damit aber begeben wir uns

auf das Gebiet des Symbols beim mittelalterlichen Kirchenbau. Und hier

haben uns die mittelalterlichen Kirchenbauten noch sehr viel zu sagen. Ihnen

allen liegt eine ganz planmäßige Maßregelung in allen Teilen, im Grundriß

und Aufbau und in den Gliederungen bis herab zum Kapitäl zugrunde, die

auf die römische und griechische Antike zurückgeht. Bei den Bauten der

griechischen und römischen Antike und des deutschen Mittelalters sind das

vornehmlich die aus der Kreiszehnteilung entstehenden Sternfiguren, die

nach Art eines Koordinatensystems alle Abmessungen der Bauten bestimmen.

Diese Sternfiguren aber werden beherrscht von dem berühmten Maßver-

hältnis des „Goldenen Schnittes", das damit auf die Bauten selbst übertragen

wird. Im einzelnen kann auf diese Fragen hier natürlich nicht eingegangen

werden. Aber ob wir den Parthenontempel betrachten oder die römischen

Basiliken, ob unsere romanischen Kirchenbauten oder unsere gotischen, die-

selben Gesetze geometrischer Maßregelung beherrschen sie.

So finden wir diese Gesetze auch hier in Gernrode wieder, ebenso in

Quedlinburg. Eine Vorstellung dieser Maßregelung mögen ein paar Dar-

stellungen geben. Die Kunstwissenschaft steht diesen Untersuchungen noch

ablehnend gegenüber. Nur wenige sind hier erst am Werk. Denn diese

geometrische Maßregelung geht gegen den Begriff der Freiheit und Un-

gebundenheit künstlerischen Schaffens der vergangenen Zeit. Man er-

kennt nicht, daß hier der Glaube an bleibende Ordnungen und Werte, an

ewige Gesetze und feste Typen am Werke ist, wie er uns in Keplers Welt-

bauplan so grandios entgegentritt, und ohne den die Kunst zum Chaos

führen muß.

Das gleichseitige Dreieck, das Quadrat, finden wir als Maßgrundlage bei

den Völkern des Ostens und Südostens, wofür die Pyramiden die groß-

artigsten Beispiele sind. In ihnen herrscht gleichartige Statik, Unbeweglich-

keit, Starrheit. Die Griechen entwickeln die Geometrie des zehngeteilten

Kreises, die Proportion des „Goldenen Schnittes", die „Geometrische Pro-

portion". Diese ist voller Spannung aus sich heraus. Sie entspricht dem

dynamischen Wesen nordischen Lebensgefühls, sie wird übernommen von

den Römern und der deutschen Baukunst des Mittelalters und feiert ihre

höchsten Triumphe in der Gotik. Dann bricht die Entwicklung ab. Urplötz-

lich. Die weitere Entwicklung kennen wir bis zum Zusammenbruch. Und '

wenn die Jahrtausendfeiern in Quedlinburg uns anknüpfen lassen an die

große deutsche Geschichte des Mittelalters, dann wollen wir daran denken,

daß auch die deutschen Dome dieser Zeit Zeugen desselben Geistes sind,

Zeugen nordischen Denkens und Fühlens. Und das mehr noch als in den

äußeren Formen in der verborgenen inneren Struktur, in der verborgenen

inneren Dynamik.

Quellenangabe: Für die geschichtlichen Daten und die Bilder: Ludwig Grote,

»Die Stifskirche in Gernrode". Verlag von August Hopser, Burg, Bez. Magdeburg.

Die Zeichnungen sind eigene Arbeiten des Verfassers.

7k-^1.^5 ostzSil

— ^1 -"p —<^

6— —s

f :!!!!—tchi—^—!—sitsi—!—tz

-?)

c---

—I s I—I—!—! ! t

Abb. 48—50. Stiftskirche Gernrode. Stern-

figuren nach der Kreiszehnteilung.