35

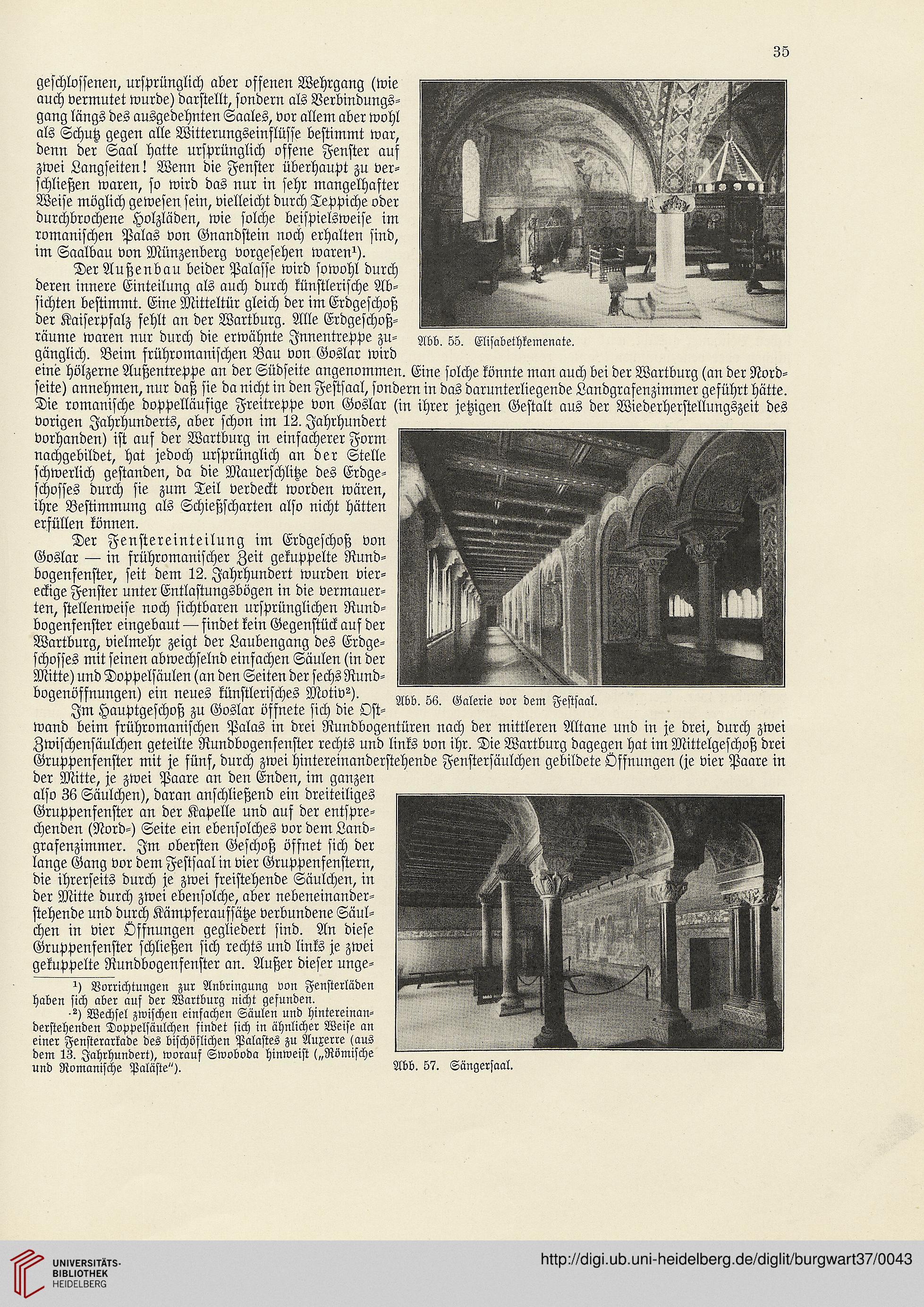

Abb. 55. Elisabethkemenate.

geschlossenen, ursprünglich aber offenen Wehrgang (wie

auch vermutet wurde) darstellt, sondern als Berbindungs-

gang längs des ausgedehnten Saales, vor allem aber wohl

als Schutz gegen alle Witterungseinflüsse bestimmt war,

denn der Saal hatte ursprünglich offene Fenster auf

zwei Langseiten! Wenn die Fenster überhaupt zu ver-

schließen waren, so wird das nur in sehr mangelhafter

Weise möglich gewesen sein, vielleicht durch Teppiche oder

durchbrochene Holzläden, wie solche beispielsweise im

romanischen Palas von Gnandstein noch erhalten sind,

im Saalbau von Münzenberg vorgesehen warenZ.

Der Außenbau beider Palasse wird sowohl durch

deren innere Einteilung als auch durch künstlerische Ab-

sichten bestimmt. Eine Mitteltür gleich der im Erdgeschoß

der Kaiserpfalz fehlt an der Wartburg. Alle Erdgeschoß-

räume waren nur durch die erwähnte Innentreppe zu-

gänglich. Beim frühromanischen Bau von Goslar wird

eine hölzerne Außentreppe an der Südseite angenommen. Eine solche könnte man auch bei der Wartburg (an der Nord-

seite) annehmen, nur daß sie da nicht in den Festsaal, sondern in das darunterliegende Landgrafenzimmer geführt hätte.

Die romanische doppelläufige Freitreppe von Goslar (in ihrer jetzigen Gestalt aus der Wiederherstellungszeit des

vorigen Jahrhunderts, aber schon im 12. Jahrhundert

vorhanden) ist auf der Wartburg in einfacherer Form

nachgebildet, hat jedoch ursprünglich an der Stelle

schwerlich gestanden, da die Mauerschlitze des Erdge-

schosses durch sie zum Teil verdeckt worden wären,

ihre Bestimmung als Schießscharten also nicht hätten

erfüllen können.

Der Fenstereinteilung im Erdgeschoß von

Goslar — in frühromanischer Zeit gekuppelte Rund-

bogenfenster, seit dem 12. Jahrhundert wurden vier-

eckige Fenster unter Entlastungsbögen in die vermauer-

ten, stellenweise noch sichtbaren ursprünglichen Rund-

bogenfenster eingebaut — findet kein Gegenstück auf der

Wartburg, vielmehr zeigt der Laubengang des Erdge-

schosses mit seinen abwechselnd einfachen Säulen (in der

Mitte) und Doppelsäulen (an den Seiten der sechs Rund-

bogenöffnungen) ein neues künstlerisches Motiv'). ^ ^ Galerie ^ ^ Festst.

Im Hauptgeschoß zu Goslar öffnete stch die Ost-

wand beim frühromanischen Palas in drei Rundbogentüren nach der mittleren Altane und in je drei, durch zwei

Zwischensäulchen geteilte Rundbogenfenster rechts und links von ihr. Die Wartburg dagegen hat im Mittelgeschoß drei

Gruppenfenster mit je fünf, durch zwei hintereinanderstehende Fenstersäulchen gebildete Öffnungen (je vier Paare in

der Mitte, je zwei Paare an den Enden, im ganzen

also 36 Säulchen), daran anschließend ein dreiteiliges

Gruppenfenster an der Kapelle und auf der entspre-

chenden (Nord-) Seite ein ebensolches vor dem Land-

grafenzimmer. Im obersten Geschoß öffnet sich der

lange Gang vor dem Festsaal in vier Gruppenfenstern,

die ihrerseits durch je zwei freistehende Säulchen, in

der Mitte durch zwei ebensolche, aber nebeneinander-

stehende und durch Kämpferaufsätze verbundene Säul-

chen in vier Öffnungen gegliedert sind. An diese

Gruppenfenster schließen sich rechts und links je zwei

gekuppelte Rundbogenfenster an. Außer dieser unge-

Vorrichtungen zur Anbringung von Fensterläden

haben sich aber auf der Wartburg nicht gefunden.

-2) Wechsel zwischen einfachen Säulen und hintereinan-

derstehenden Doppelsäulchen findet sich in ähnlicher Weise an

einer Fensterarkade des bischöflichen Palastes zu Auxerre (aus

dem 13. Jahrhundert), worauf Swoboda hinweist („Römische

und Romanische Paläste").

Abb. 57. Sängersaal.

Abb. 55. Elisabethkemenate.

geschlossenen, ursprünglich aber offenen Wehrgang (wie

auch vermutet wurde) darstellt, sondern als Berbindungs-

gang längs des ausgedehnten Saales, vor allem aber wohl

als Schutz gegen alle Witterungseinflüsse bestimmt war,

denn der Saal hatte ursprünglich offene Fenster auf

zwei Langseiten! Wenn die Fenster überhaupt zu ver-

schließen waren, so wird das nur in sehr mangelhafter

Weise möglich gewesen sein, vielleicht durch Teppiche oder

durchbrochene Holzläden, wie solche beispielsweise im

romanischen Palas von Gnandstein noch erhalten sind,

im Saalbau von Münzenberg vorgesehen warenZ.

Der Außenbau beider Palasse wird sowohl durch

deren innere Einteilung als auch durch künstlerische Ab-

sichten bestimmt. Eine Mitteltür gleich der im Erdgeschoß

der Kaiserpfalz fehlt an der Wartburg. Alle Erdgeschoß-

räume waren nur durch die erwähnte Innentreppe zu-

gänglich. Beim frühromanischen Bau von Goslar wird

eine hölzerne Außentreppe an der Südseite angenommen. Eine solche könnte man auch bei der Wartburg (an der Nord-

seite) annehmen, nur daß sie da nicht in den Festsaal, sondern in das darunterliegende Landgrafenzimmer geführt hätte.

Die romanische doppelläufige Freitreppe von Goslar (in ihrer jetzigen Gestalt aus der Wiederherstellungszeit des

vorigen Jahrhunderts, aber schon im 12. Jahrhundert

vorhanden) ist auf der Wartburg in einfacherer Form

nachgebildet, hat jedoch ursprünglich an der Stelle

schwerlich gestanden, da die Mauerschlitze des Erdge-

schosses durch sie zum Teil verdeckt worden wären,

ihre Bestimmung als Schießscharten also nicht hätten

erfüllen können.

Der Fenstereinteilung im Erdgeschoß von

Goslar — in frühromanischer Zeit gekuppelte Rund-

bogenfenster, seit dem 12. Jahrhundert wurden vier-

eckige Fenster unter Entlastungsbögen in die vermauer-

ten, stellenweise noch sichtbaren ursprünglichen Rund-

bogenfenster eingebaut — findet kein Gegenstück auf der

Wartburg, vielmehr zeigt der Laubengang des Erdge-

schosses mit seinen abwechselnd einfachen Säulen (in der

Mitte) und Doppelsäulen (an den Seiten der sechs Rund-

bogenöffnungen) ein neues künstlerisches Motiv'). ^ ^ Galerie ^ ^ Festst.

Im Hauptgeschoß zu Goslar öffnete stch die Ost-

wand beim frühromanischen Palas in drei Rundbogentüren nach der mittleren Altane und in je drei, durch zwei

Zwischensäulchen geteilte Rundbogenfenster rechts und links von ihr. Die Wartburg dagegen hat im Mittelgeschoß drei

Gruppenfenster mit je fünf, durch zwei hintereinanderstehende Fenstersäulchen gebildete Öffnungen (je vier Paare in

der Mitte, je zwei Paare an den Enden, im ganzen

also 36 Säulchen), daran anschließend ein dreiteiliges

Gruppenfenster an der Kapelle und auf der entspre-

chenden (Nord-) Seite ein ebensolches vor dem Land-

grafenzimmer. Im obersten Geschoß öffnet sich der

lange Gang vor dem Festsaal in vier Gruppenfenstern,

die ihrerseits durch je zwei freistehende Säulchen, in

der Mitte durch zwei ebensolche, aber nebeneinander-

stehende und durch Kämpferaufsätze verbundene Säul-

chen in vier Öffnungen gegliedert sind. An diese

Gruppenfenster schließen sich rechts und links je zwei

gekuppelte Rundbogenfenster an. Außer dieser unge-

Vorrichtungen zur Anbringung von Fensterläden

haben sich aber auf der Wartburg nicht gefunden.

-2) Wechsel zwischen einfachen Säulen und hintereinan-

derstehenden Doppelsäulchen findet sich in ähnlicher Weise an

einer Fensterarkade des bischöflichen Palastes zu Auxerre (aus

dem 13. Jahrhundert), worauf Swoboda hinweist („Römische

und Romanische Paläste").

Abb. 57. Sängersaal.