42

gelegene Altkern der Burg ein. Nach dem Ldronieon

IIunZLriLnin öiinons äs Ks^a soll der Berg den Brüdern

Wolfer und Hederich von Viltonea oder Honnsburg

(wahrscheinlich die Hengstburg am Wildonerberg) von

dem König von Ungarn zur Besiedlung übergeben wor-

den sein. Wolfer soll darauf eine hölzerne Burg und

ein Kloster errichtet haben. Der Stiftsbrief des Bene-

diktinerklosters datiert aus dem Jahr 1157. Das Kloster

selbst scheint bald vom Berg verschwunden zu sein, die

Burg hingegen wurde von König Bela HI. selbst oder in

seinem Aufträge ausgebaut. Der Neubau, wohl aus

Stein, erhielt den Namen dlovuin oastwruo und wird

von den Ungarn fortan dlsinstusvar deutsche Neu-

burg) genannt. Urkundlich taucht der Name Lastrum

novom 1198 erstmalig auf. Teile dieser „Neuburg" sind

in dem hochgelegenen Hauptbau zweifellos noch erhalten.

Alt ist vor allem der heute noch bewohnte Teil der Burg.

Das Untergeschoß ist zum Teil bis in Höhe von 2 m aus

dem Fels gehauen. Das Mauerwerk zeigt, soweit es der

Putz freigibt, quadergefaßte Ecken; ob auch die übrige

Mauer geschichtet gefügt ist, ließ sich zur Zeit der Unter-

suchung nicht feststellen. Kragsteine im Obergeschoß des

Südflügels und ein zerfallener Balkonausbau zeigen

die Bautätigkeit im 15. Jahrhundert an. Außer der Be-

handlung der Erdgeschoßräume und den Eckquadern, die

wohl dem 14. Jahrhundert angehören dürften, spricht

vor allem die ganz dem Gelände angepaßte Gebäude-

führung für das hohe Alter der Anlage. Der älteste Zu-

gang zu der hochgelegenen Gruppe dürfte beim Turm

zu suchen sein. Heute ist der Hof über eine steinerne Frei-

treppe zugänglich, daneben liegt, schon zerfallend, ein

Torbau aus frühbarvcker Zeit. Die Verbindung zwischen

ihm und dem quadratischen Turm am Ostende der An-

lage vermittelt ein Bogengang auf schweren barocken

Ziegelpfeilern. Dem Hofeingang gegenüber liegt ein

Treppenhaus, wohl zu Beginn des 17. Jahrhunderts als

Ersatz einer älteren Stiege errichtet. Die Gebäude an der

Westseite sind aus schlechterem Mauerwerk aufgeführt,

daher heute stark im Zerfall. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde, nach ihren Formen zu schließen, die Schloßkirche

östlich an den Turm anschließend errichtet; Kielbogenportal und Kreuzrippengewölbe zeigen spätgotische Formen,

die Gewölbeschlußsteine tragen die Jahreszahlen 1642, 1793 und 1888. Sie dürste von den Grafen Batthyany

erbaut worden sein, die 1522 in den Besitz der Burg gelangten. Über dem Kirchenraum liegt der „Ahnensaal" mit

Familienbildern dieser Familie, das älteste von 1524. Burgenkundlich von größerem Interesse ist das Bildnis des

Grasen Franciskus, da auf ihm die Burg in ihrem damaligen Zustand abgebildet ist. Es stammt aus dem Jahr 1560

und ist wohl aus Anlaß der Erneuerung und Erweiterung der Befestigungen durch ihn entstanden, da es vor allem

die nördlichen Zugangsbefestigungen darstellt, die später noch beschrieben werden.

Die Kirche ist über eine vom äußeren Hof hochführende Freitreppe erreichbar. Unter ihr mündet ein breiter,

tonnengewölbter, teilweise zweigeschossiger Gang, der, auf mächtigen Substruktionen ruhend, die südliche Aus-

buchtung der Hochburg umzieht und unweit des beschriebenen Torbaus bei ihrer Südwestecke wieder das Freie ge-

winnt. Er stellt eine Kuriosität barocken Festungsbaus dar und dürfte gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstanden

sein. Der auf dem Kavalier stehende Zisternenhals trägt die Inschrift: NaAnikioa (taterina lZattvonj 1571.

Daß verschiedene Gebäude der Hochburg, vor allem aber der Turm, mindestens bis ins 13. Jahrhundert zurück-

reichen, läßt sich auch auf archivalischem Wege Nachweisen. Es spricht dafür eine Urkunde von 1263. Die darin ge-

nannte „turris in oastro supsriori st alia säikioia" (der Turin der oberen Burg und andere Gebäude) ist ohne Zweifel

der heute noch stehende Turm und ein Teil der Hochburg. Seine derzeitige Form mit dem barocken Zwiebelhelm

verdankt er einem Umbau um 1650. Der Wortlaut der Urkunde läßt außerdem noch darauf schließen, daß neben dem

Hochschloß auch eine tiefer liegende feste Baugruppe bestanden haben muß. Die beiden Schlösser, welche heute zu

Füßen des Burgbergs liegen, kommen dafür nicht in Betracht. Das Kastell Batthyany kann als Stadtschloß nicht

älter sein als die Burguntersiedlung, und diese geht kaum über das 14. Jahrhundert zurück, 1427 wird sie urkundlich

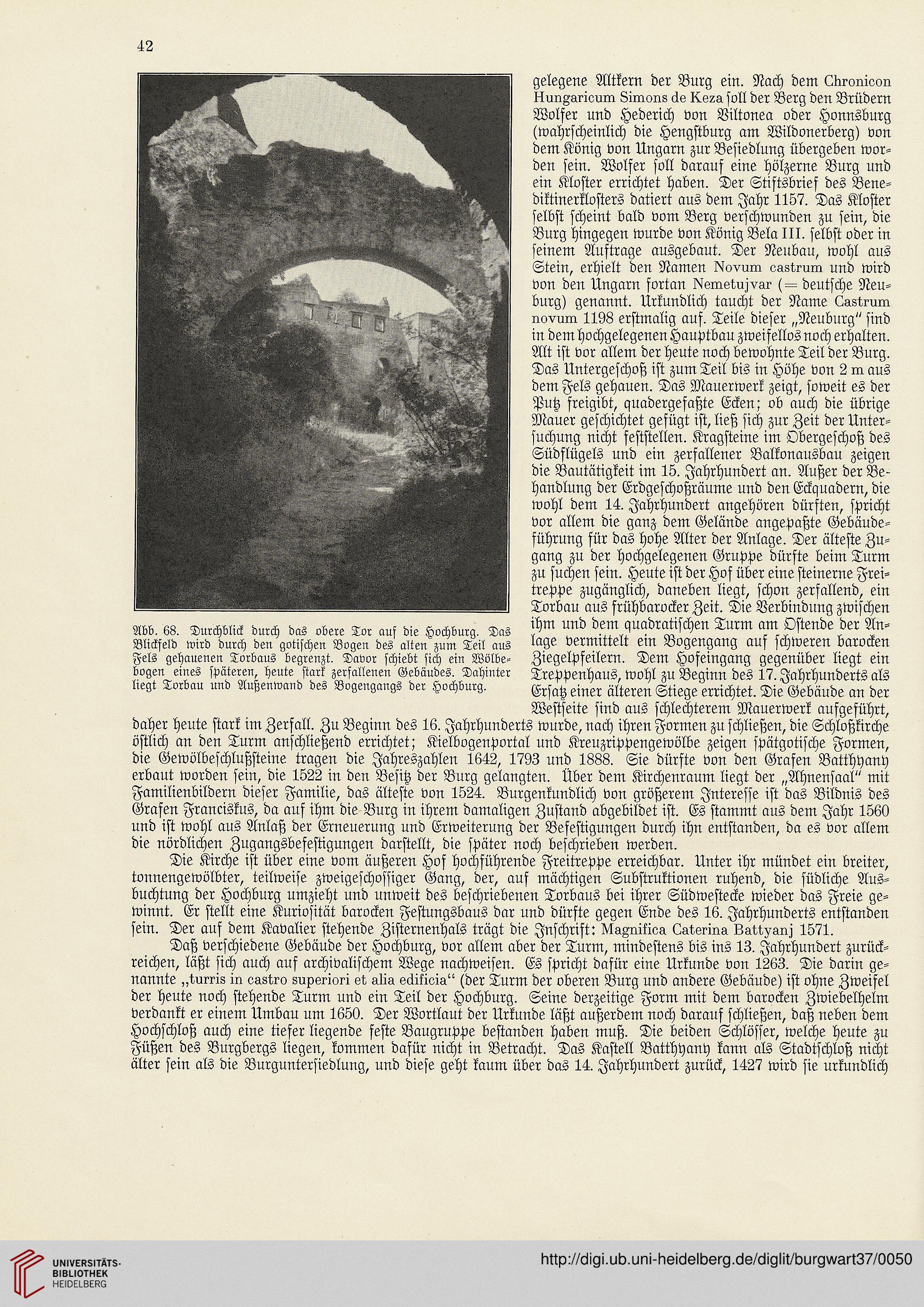

Abb. 68. Durchblick durch das obere Tor auf die Hochburg. Das

Blickfeld wird durch den gotischen Bogen des alten zum Teil aus

Fels gehauenen Torbaus begrenzt. Davor schiebt sich ein Wölbe-

bogen eines späteren, heute stark zerfallenen Gebäudes. Dahinter

liegt Torbau und Außenwand des Bogengangs der Hochburg.

gelegene Altkern der Burg ein. Nach dem Ldronieon

IIunZLriLnin öiinons äs Ks^a soll der Berg den Brüdern

Wolfer und Hederich von Viltonea oder Honnsburg

(wahrscheinlich die Hengstburg am Wildonerberg) von

dem König von Ungarn zur Besiedlung übergeben wor-

den sein. Wolfer soll darauf eine hölzerne Burg und

ein Kloster errichtet haben. Der Stiftsbrief des Bene-

diktinerklosters datiert aus dem Jahr 1157. Das Kloster

selbst scheint bald vom Berg verschwunden zu sein, die

Burg hingegen wurde von König Bela HI. selbst oder in

seinem Aufträge ausgebaut. Der Neubau, wohl aus

Stein, erhielt den Namen dlovuin oastwruo und wird

von den Ungarn fortan dlsinstusvar deutsche Neu-

burg) genannt. Urkundlich taucht der Name Lastrum

novom 1198 erstmalig auf. Teile dieser „Neuburg" sind

in dem hochgelegenen Hauptbau zweifellos noch erhalten.

Alt ist vor allem der heute noch bewohnte Teil der Burg.

Das Untergeschoß ist zum Teil bis in Höhe von 2 m aus

dem Fels gehauen. Das Mauerwerk zeigt, soweit es der

Putz freigibt, quadergefaßte Ecken; ob auch die übrige

Mauer geschichtet gefügt ist, ließ sich zur Zeit der Unter-

suchung nicht feststellen. Kragsteine im Obergeschoß des

Südflügels und ein zerfallener Balkonausbau zeigen

die Bautätigkeit im 15. Jahrhundert an. Außer der Be-

handlung der Erdgeschoßräume und den Eckquadern, die

wohl dem 14. Jahrhundert angehören dürften, spricht

vor allem die ganz dem Gelände angepaßte Gebäude-

führung für das hohe Alter der Anlage. Der älteste Zu-

gang zu der hochgelegenen Gruppe dürfte beim Turm

zu suchen sein. Heute ist der Hof über eine steinerne Frei-

treppe zugänglich, daneben liegt, schon zerfallend, ein

Torbau aus frühbarvcker Zeit. Die Verbindung zwischen

ihm und dem quadratischen Turm am Ostende der An-

lage vermittelt ein Bogengang auf schweren barocken

Ziegelpfeilern. Dem Hofeingang gegenüber liegt ein

Treppenhaus, wohl zu Beginn des 17. Jahrhunderts als

Ersatz einer älteren Stiege errichtet. Die Gebäude an der

Westseite sind aus schlechterem Mauerwerk aufgeführt,

daher heute stark im Zerfall. Zu Beginn des 16. Jahrhunderts wurde, nach ihren Formen zu schließen, die Schloßkirche

östlich an den Turm anschließend errichtet; Kielbogenportal und Kreuzrippengewölbe zeigen spätgotische Formen,

die Gewölbeschlußsteine tragen die Jahreszahlen 1642, 1793 und 1888. Sie dürste von den Grafen Batthyany

erbaut worden sein, die 1522 in den Besitz der Burg gelangten. Über dem Kirchenraum liegt der „Ahnensaal" mit

Familienbildern dieser Familie, das älteste von 1524. Burgenkundlich von größerem Interesse ist das Bildnis des

Grasen Franciskus, da auf ihm die Burg in ihrem damaligen Zustand abgebildet ist. Es stammt aus dem Jahr 1560

und ist wohl aus Anlaß der Erneuerung und Erweiterung der Befestigungen durch ihn entstanden, da es vor allem

die nördlichen Zugangsbefestigungen darstellt, die später noch beschrieben werden.

Die Kirche ist über eine vom äußeren Hof hochführende Freitreppe erreichbar. Unter ihr mündet ein breiter,

tonnengewölbter, teilweise zweigeschossiger Gang, der, auf mächtigen Substruktionen ruhend, die südliche Aus-

buchtung der Hochburg umzieht und unweit des beschriebenen Torbaus bei ihrer Südwestecke wieder das Freie ge-

winnt. Er stellt eine Kuriosität barocken Festungsbaus dar und dürfte gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstanden

sein. Der auf dem Kavalier stehende Zisternenhals trägt die Inschrift: NaAnikioa (taterina lZattvonj 1571.

Daß verschiedene Gebäude der Hochburg, vor allem aber der Turm, mindestens bis ins 13. Jahrhundert zurück-

reichen, läßt sich auch auf archivalischem Wege Nachweisen. Es spricht dafür eine Urkunde von 1263. Die darin ge-

nannte „turris in oastro supsriori st alia säikioia" (der Turin der oberen Burg und andere Gebäude) ist ohne Zweifel

der heute noch stehende Turm und ein Teil der Hochburg. Seine derzeitige Form mit dem barocken Zwiebelhelm

verdankt er einem Umbau um 1650. Der Wortlaut der Urkunde läßt außerdem noch darauf schließen, daß neben dem

Hochschloß auch eine tiefer liegende feste Baugruppe bestanden haben muß. Die beiden Schlösser, welche heute zu

Füßen des Burgbergs liegen, kommen dafür nicht in Betracht. Das Kastell Batthyany kann als Stadtschloß nicht

älter sein als die Burguntersiedlung, und diese geht kaum über das 14. Jahrhundert zurück, 1427 wird sie urkundlich

Abb. 68. Durchblick durch das obere Tor auf die Hochburg. Das

Blickfeld wird durch den gotischen Bogen des alten zum Teil aus

Fels gehauenen Torbaus begrenzt. Davor schiebt sich ein Wölbe-

bogen eines späteren, heute stark zerfallenen Gebäudes. Dahinter

liegt Torbau und Außenwand des Bogengangs der Hochburg.