56

der Balkanhalbinsel feudale Adelsburgen, daneben aber auch Grenzburgen, die eher dem entsprechen, was wir als

Festung anzusprechen pflegen; gleichzeitig hat sich im slawischen Bereich eine eigenständige Sozialverfassung ent-

wickelt, die ebenfalls die Entstehung von Adelsburgen begünstigt hat, ohne damit unmittelbar mitteleuropäisch-

abendländische Einflüsse zu erkennen zu geben. Wieder anders ist der Charakter der Wehranlagen an der dalma-

tinischen Küste, Repräsentanten der rein militärischen Machtpolitik der venezianischen Mittelmeerherrschaft, errichtet

zur Unterwerfung der eroberten Städte. Und schließlich treten uns noch kleine Wehrbauten der Türkenzeit gegen-

über, die mit dem Begriff der Burg nichts mehr gemein haben — bis wir schließlich wieder um die Wende des

18. Jahrhunderts auch hier auf adelige Herrensitze stoßen, die zwar befestigt sind, aber keinesfalls mehr als „Burgen"

gelten können. Die Voraussetzungen und damit auch die Ergebnisse der geschichtlichen Entwicklung sind demnach

also am Balkan gegenüber den mitteleuropäischen Verhältnissen sichtlich verschieden, und der Burgenforscher wird

seine Arbeit vielfach unter Gesichtspunkten aufnehmen müssen, die ihm aus der mitteleuropäischen Gewohnheit

her fremd sind.

Man darf aber, will man zu Ergebnissen von Wert gelangen, diese oft auch abseitigen Entwicklungslinien nicht

übersehen, denn an bevorzugten Plätzen haben sie sich oft immer wieder und wieder gekreuzt, so daß das archäo-

logische Profil einer solchen Burg oft Schichten aus dem Zeitraum von über 2000 Jahren aufweisen kann.

2.

Die noch am meisten den mitteleuropäischen Vorstellungen entsprechenden Verhältnisse begegnen uns im

Serbokroatischen Bereich. Besonders die am Südfuß der Alpen gelegenen Landschaften des alten Jnnerösterreichs,

die Südsteiermark und Kram, entsprechen sowohl nach dem Denkmalbestand wie auch nach den geschichtlichen Vor-

aussetzungen durchaus dem, was auch sonst innerhalb des deutschen Kulturbereichs in den Alpen an Burgen anzu-

treffen ist. Nur, daß der Denkmalbestand teilweise ganz außerordentlich reich ist, denn diese Gebiete sind als alte

Koloniallandschaften sehr stark mit befestigten Herrensitzen mittelalterlicher Herkunft durchsetzt^. In Kroatien liegen

die Dinge ähnlich, doch verlieren sich hier bereits die unmittelbaren deutschen Einflüsse merklich. An dem schmalen

vormals kroatischen Küstenstreifen am Quarnero treten zudem auch noch in wiederholten Fällen italienische Ein-

flüsse hinzu, wie namentlich die Reihe der Frankopanen-Burgen bezeugen, die oft an norditalienische Kastelle er-

innern. Immerhin liegen aber auch hier die Dinge so, daß sie eine erheblich von den mitteleuropäischen Fragestel-

lungen abweichende Problematik nicht bieten.

Das ändert sich in den Strichen des serbokroatischen Raumes, die entweder der Türkenherrschast oder aber

den Venezianern untertan waren. An der Küste, wo die Serenissima herrschte — also in: eigentlichen Dalmatien —,

ist das Fehlen von Adelsburgen die Regel. Dafür tritt hier an Wehrbauten ein anderes Beispiel auf, das für Dal-

matien typische Bedeutung erlangt: das ist die von den Venezianern besorgte fortifikatorische Ausstattung der

Städte, die in einem Zug etwa um 1420/30 erfolgte und der nochmals später im 16. Jahrhundert einige Forts bei-

gefügt wurden. Selbstverständlich haben diese Wehrbauten, die an sich sehr zahlreich sind, mit Burgen im sprach-

üblichen Sinne nichts gemein, sie verdienen aber Beachtung, da sie meist noch sehr gut erhalten sind und städtebau-

lich oft ganz großartige Anblicke bieten. Das gilt auch für die nicht unter venezianischer Hoheit entstandenen Be-

festigungswerke Dubrovniks, die geradezu einzigartig genannt werden können; berühmt ist hier namentlich der

um 1465 entstandene Hauptturm, die sog. Minöeta, die eine reale Höhe von 65 m über der Grabensohle er-

reicht. Hervorzuheben ist ferner eine kleine Zähl von

regelrechten Kastellen, die am ersten noch an Burgen er-

innern, Bauten, die einheitlich bald nach 1420 entstan-

den sind, und die namentlich dazu dienten, die eroberten

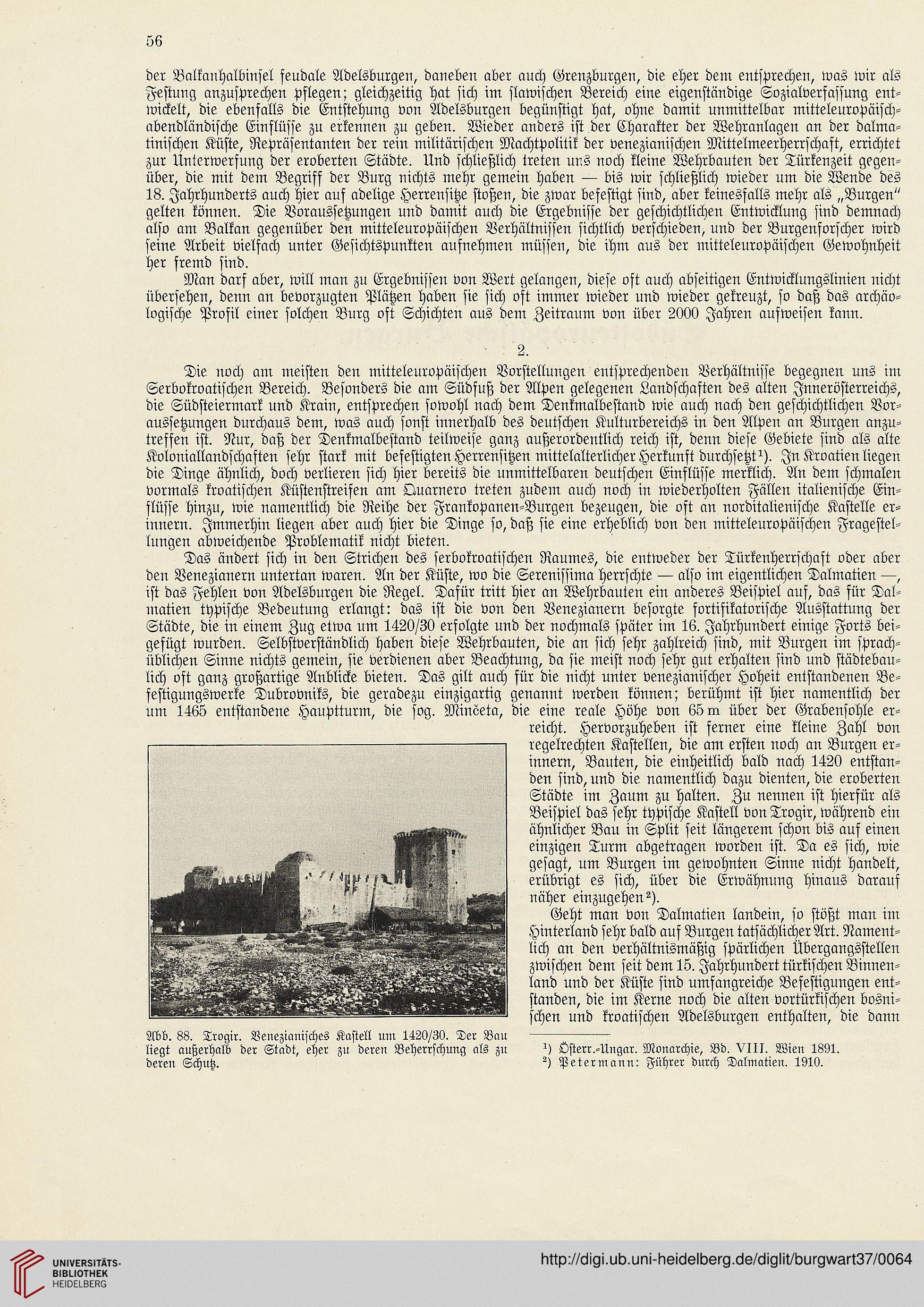

Städte im Zaum zu halten. Zn nennen ist hierfür als

Beispiel das sehr typische Kastell von Trogir, während ein

ähnlicher Bau in Split seit längerem schon bis auf einen

einzigen Turm abgetragen worden ist. Da es sich, wie

gesagt, ccm Burgen im gewohnten Sinne nicht handelt,

erübrigt es sich, über die Erwähnung hinaus darauf

näher einzugehen 2).

Geht man von Dalmatien landein, so stößt man im

Hinterland sehr bald auf Burgen tatsächlicher Art. Nament-

lich an den verhältnismäßig spärlichen Übergangsstellen

zwischen dem seit dem 15. Jahrhundert türkischen Binnen-

land und der Küste sind umfangreiche Befestigungen ent-

standen, die im Kerne noch die alten vortürkischen bosni-

schen und kroatischen Adelsburgen enthalten, die dann

Abb. 88. Trogir. Venezianisches Kastell um 1120/30. Der Bau -^-

liegt außerhalb der Stadt, eher zu deren Beherrschung als zu 0 Österr.-Ilugar. Monarchie, Bd. VIII. Wien 1891.

deren Schutz. Peter mann: Führer durch Dalmatien. 1910.

der Balkanhalbinsel feudale Adelsburgen, daneben aber auch Grenzburgen, die eher dem entsprechen, was wir als

Festung anzusprechen pflegen; gleichzeitig hat sich im slawischen Bereich eine eigenständige Sozialverfassung ent-

wickelt, die ebenfalls die Entstehung von Adelsburgen begünstigt hat, ohne damit unmittelbar mitteleuropäisch-

abendländische Einflüsse zu erkennen zu geben. Wieder anders ist der Charakter der Wehranlagen an der dalma-

tinischen Küste, Repräsentanten der rein militärischen Machtpolitik der venezianischen Mittelmeerherrschaft, errichtet

zur Unterwerfung der eroberten Städte. Und schließlich treten uns noch kleine Wehrbauten der Türkenzeit gegen-

über, die mit dem Begriff der Burg nichts mehr gemein haben — bis wir schließlich wieder um die Wende des

18. Jahrhunderts auch hier auf adelige Herrensitze stoßen, die zwar befestigt sind, aber keinesfalls mehr als „Burgen"

gelten können. Die Voraussetzungen und damit auch die Ergebnisse der geschichtlichen Entwicklung sind demnach

also am Balkan gegenüber den mitteleuropäischen Verhältnissen sichtlich verschieden, und der Burgenforscher wird

seine Arbeit vielfach unter Gesichtspunkten aufnehmen müssen, die ihm aus der mitteleuropäischen Gewohnheit

her fremd sind.

Man darf aber, will man zu Ergebnissen von Wert gelangen, diese oft auch abseitigen Entwicklungslinien nicht

übersehen, denn an bevorzugten Plätzen haben sie sich oft immer wieder und wieder gekreuzt, so daß das archäo-

logische Profil einer solchen Burg oft Schichten aus dem Zeitraum von über 2000 Jahren aufweisen kann.

2.

Die noch am meisten den mitteleuropäischen Vorstellungen entsprechenden Verhältnisse begegnen uns im

Serbokroatischen Bereich. Besonders die am Südfuß der Alpen gelegenen Landschaften des alten Jnnerösterreichs,

die Südsteiermark und Kram, entsprechen sowohl nach dem Denkmalbestand wie auch nach den geschichtlichen Vor-

aussetzungen durchaus dem, was auch sonst innerhalb des deutschen Kulturbereichs in den Alpen an Burgen anzu-

treffen ist. Nur, daß der Denkmalbestand teilweise ganz außerordentlich reich ist, denn diese Gebiete sind als alte

Koloniallandschaften sehr stark mit befestigten Herrensitzen mittelalterlicher Herkunft durchsetzt^. In Kroatien liegen

die Dinge ähnlich, doch verlieren sich hier bereits die unmittelbaren deutschen Einflüsse merklich. An dem schmalen

vormals kroatischen Küstenstreifen am Quarnero treten zudem auch noch in wiederholten Fällen italienische Ein-

flüsse hinzu, wie namentlich die Reihe der Frankopanen-Burgen bezeugen, die oft an norditalienische Kastelle er-

innern. Immerhin liegen aber auch hier die Dinge so, daß sie eine erheblich von den mitteleuropäischen Fragestel-

lungen abweichende Problematik nicht bieten.

Das ändert sich in den Strichen des serbokroatischen Raumes, die entweder der Türkenherrschast oder aber

den Venezianern untertan waren. An der Küste, wo die Serenissima herrschte — also in: eigentlichen Dalmatien —,

ist das Fehlen von Adelsburgen die Regel. Dafür tritt hier an Wehrbauten ein anderes Beispiel auf, das für Dal-

matien typische Bedeutung erlangt: das ist die von den Venezianern besorgte fortifikatorische Ausstattung der

Städte, die in einem Zug etwa um 1420/30 erfolgte und der nochmals später im 16. Jahrhundert einige Forts bei-

gefügt wurden. Selbstverständlich haben diese Wehrbauten, die an sich sehr zahlreich sind, mit Burgen im sprach-

üblichen Sinne nichts gemein, sie verdienen aber Beachtung, da sie meist noch sehr gut erhalten sind und städtebau-

lich oft ganz großartige Anblicke bieten. Das gilt auch für die nicht unter venezianischer Hoheit entstandenen Be-

festigungswerke Dubrovniks, die geradezu einzigartig genannt werden können; berühmt ist hier namentlich der

um 1465 entstandene Hauptturm, die sog. Minöeta, die eine reale Höhe von 65 m über der Grabensohle er-

reicht. Hervorzuheben ist ferner eine kleine Zähl von

regelrechten Kastellen, die am ersten noch an Burgen er-

innern, Bauten, die einheitlich bald nach 1420 entstan-

den sind, und die namentlich dazu dienten, die eroberten

Städte im Zaum zu halten. Zn nennen ist hierfür als

Beispiel das sehr typische Kastell von Trogir, während ein

ähnlicher Bau in Split seit längerem schon bis auf einen

einzigen Turm abgetragen worden ist. Da es sich, wie

gesagt, ccm Burgen im gewohnten Sinne nicht handelt,

erübrigt es sich, über die Erwähnung hinaus darauf

näher einzugehen 2).

Geht man von Dalmatien landein, so stößt man im

Hinterland sehr bald auf Burgen tatsächlicher Art. Nament-

lich an den verhältnismäßig spärlichen Übergangsstellen

zwischen dem seit dem 15. Jahrhundert türkischen Binnen-

land und der Küste sind umfangreiche Befestigungen ent-

standen, die im Kerne noch die alten vortürkischen bosni-

schen und kroatischen Adelsburgen enthalten, die dann

Abb. 88. Trogir. Venezianisches Kastell um 1120/30. Der Bau -^-

liegt außerhalb der Stadt, eher zu deren Beherrschung als zu 0 Österr.-Ilugar. Monarchie, Bd. VIII. Wien 1891.

deren Schutz. Peter mann: Führer durch Dalmatien. 1910.