67

Die Schloßkapelle in platsch (Wb. 108).

In beherrschender Lage über dem Orte liegt diese Rundkirche vor dem Schlosse auf einer Geländezunge, die

durch einen Halsgraben, den späteren Torgraben des Schlosses, gesichert war. Dieses heutige Schloß, eine Anlage

des 16. bis 18. Jahrhunderts, hat mit seinen Nebengebäuden, und Gartenanlagen eine völlige Umgestaltung des

Geländes um die Kapelle hervorgerusen. Der runde Hauptbau ist von einer Kuppel überwölbt, die als einzige in

Mähren die ursprüngliche Laterne trägt. In ihr sind uns auch noch zum Teil die ursprünglichen Schallfenster, wenn

auch vermauert, erhalten. Es waren deren vier und sie besaßen je ein Mittelsäulchen mit Basis,

Kapitell und Kämpfer. Die Laterne besteht aus reihenweise gelegtem, wenig bearbeitetem

Bruchstein und ist von einer Steinkuppel überwölbt. Die Apsis ist hufeisenförmig und geht

mit einfacher Kante in den Hauptraum über.

Infolge des starken Mörtelverputzes und späteren Veränderungen an Hauptbau und

Apsis können wir nichts von deren Mauerstruktur oder den Tür- und Fensteröffnungen aus-

sagen, wenn es auch wahrscheinlich ist, daß letztere bloß zu ihrer heutigen Gestalt erweitert „ „ » .

wurden. Daher wissen wir auch nichts von ihren etwaigen Wehreinrichtungen. Eine Datierung plan der St Barbara-

in die Zeit um 1200 erscheint durch die Gestalt der Schallfenster sehr wahrscheinlich. ' kirche in 6astohostice.

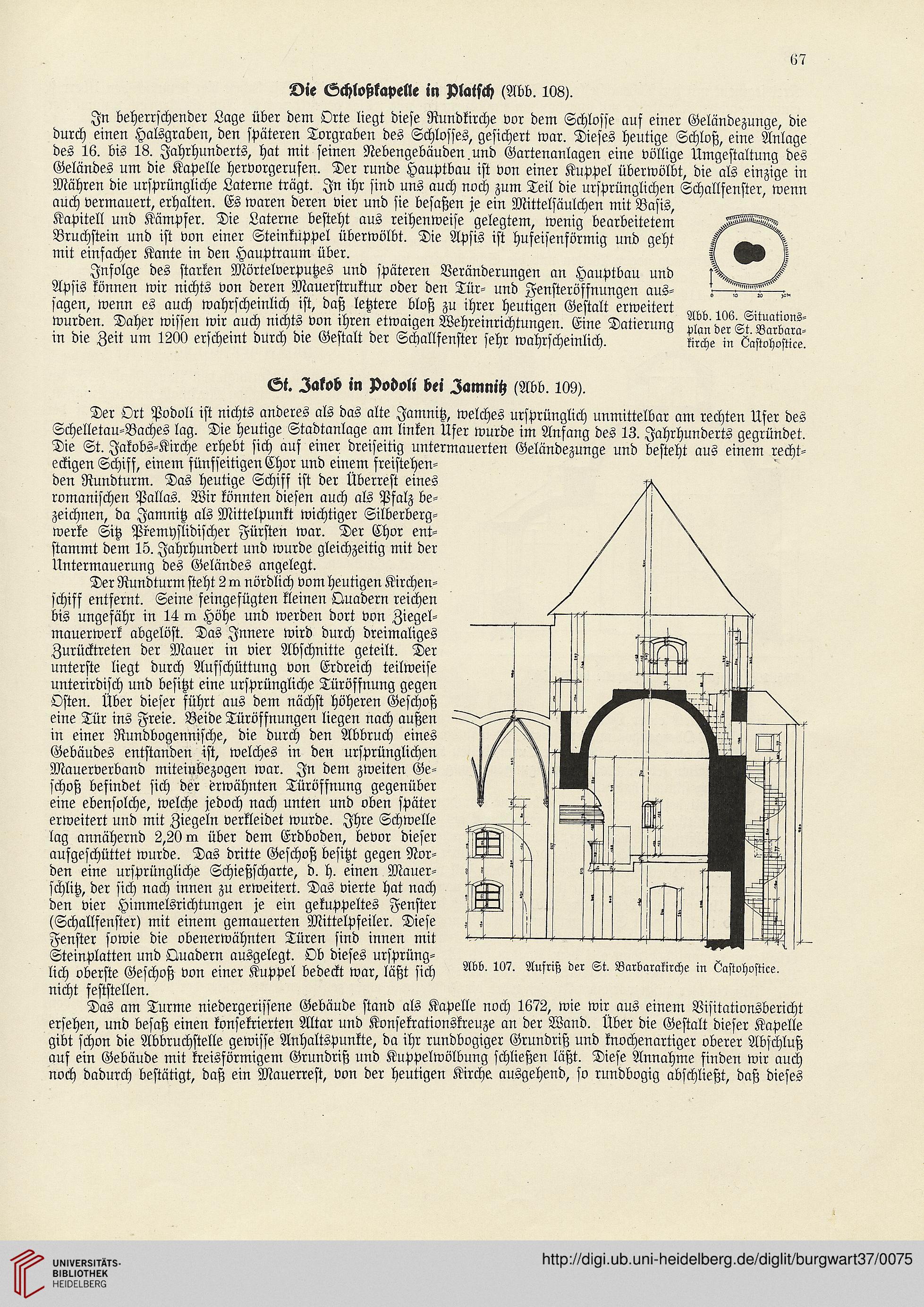

St. Jakob in podoli bei Iamnih (Abb. 109)

Der Ort Podoli ist nichts anderes als das alte Jamnitz, welches ursprünglich unmittelbar am rechten Ufer des

Schelletau-Baches lag. Die heutige Stadtanlage am linken Ufer wurde im Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet.

Die St. Jakobs-Kirche erhebt sich auf einer dreiseitig untermauerten Geländezunge und besteht aus einem recht-

eckigen Schiff, einem fünfseitigen Chor und einem freistehen-

den Rundturm. Das heutige Schiff ist der Überrest eines zz.

romanischen Pallas. Wir könnten diesen auch als Pfalz be-

zeichnen/da Jamnitz als Mittelpunkt wichtiger Silberberg-

werke Sitz Premyslidischer Fürsten war. Der Chor ent-

stammt dem 15. Jahrhundert und wurde gleichzeitig mit der

Untermauerung des Geländes angelegt.

Der Rundturm steht 2 m nördlich vom heutigen Kirchen-

schiff entfernt. Seine feingefügten kleinen Quadern reichen

bis ungefähr in 14 in Höhe und werden dort von Ziegel-

mauerwerk abgelöst. Das Innere wird durch dreimaliges

Zurücktreten der Mauer in vier Abschnitte geteilt. Der

unterste liegt durch Aufschüttung von Erdreich teilweise

unterirdisch und besitzt eine ursprüngliche Türöffnung gegen

Osten. Über dieser führt aus dem nächst höheren Geschoß

eine Tür ins Freie. Beide Türöffnungen liegen nach außen

in einer Rundbogennische, die durch den Abbruch eines

Gebäudes entstanden ist, welches in den ursprünglichen

Mauerverband miteinbezogen war. In dem zweiten Ge-

schoß befindet sich der erwähnten Türöffnung gegenüber

eine ebensolche, welche jedoch nach unten und oben später

erweitert und mit Ziegeln verkleidet wurde. Ihre Schwelle

lag annähernd 2,20 m über dem Erdboden, bevor dieser

aufgeschüttet wurde. Das dritte Geschoß besitzt gegen Nor-

den eine ursprüngliche Schießscharte, d. h. einen Mauer-

schlitz, der sich nach innen zu erweitert. Das vierte hat nach

den vier Himmelsrichtungen je ein gekuppeltes Fenster

(Schallfenster) mit einem gemauerten Mittelpfeiler. Diese

Fenster sowie die obenerwähnten Türen sind innen mit

Steinplatten und Quadern ausgelegt. Ob dieses ursprüng-

lich oberste Geschoß von einer Kuppel bedeckt war, läßt sich

Abb. 107. Aufriß der St. Barbarakirche in öastohostice.

nicht feststellen.

Das am Turme niedergerissene Gebäude stand als Kapelle noch 1672, wie wir aus einem Bisitationsbericht

ersehen, und besaß einen konsekrierten Altar und Konsekrationskreuze an der Wand. Uber die Gestalt dieser Kapelle

gibt schon die Abbruchstelle gewisse Anhaltspunkte, da ihr rundbogiger Grundriß und knochenartiger oberer Abschluß

auf ein Gebäude mit kreisförmigem Grundriß und Kuppelwölbung schließen läßt. Diese Annahme finden wir auch

noch dadurch bestätigt, daß ein 'Mauerrest, von der heutigen Kirche ausgehend, so rundbogig abschließt, daß dieses

Die Schloßkapelle in platsch (Wb. 108).

In beherrschender Lage über dem Orte liegt diese Rundkirche vor dem Schlosse auf einer Geländezunge, die

durch einen Halsgraben, den späteren Torgraben des Schlosses, gesichert war. Dieses heutige Schloß, eine Anlage

des 16. bis 18. Jahrhunderts, hat mit seinen Nebengebäuden, und Gartenanlagen eine völlige Umgestaltung des

Geländes um die Kapelle hervorgerusen. Der runde Hauptbau ist von einer Kuppel überwölbt, die als einzige in

Mähren die ursprüngliche Laterne trägt. In ihr sind uns auch noch zum Teil die ursprünglichen Schallfenster, wenn

auch vermauert, erhalten. Es waren deren vier und sie besaßen je ein Mittelsäulchen mit Basis,

Kapitell und Kämpfer. Die Laterne besteht aus reihenweise gelegtem, wenig bearbeitetem

Bruchstein und ist von einer Steinkuppel überwölbt. Die Apsis ist hufeisenförmig und geht

mit einfacher Kante in den Hauptraum über.

Infolge des starken Mörtelverputzes und späteren Veränderungen an Hauptbau und

Apsis können wir nichts von deren Mauerstruktur oder den Tür- und Fensteröffnungen aus-

sagen, wenn es auch wahrscheinlich ist, daß letztere bloß zu ihrer heutigen Gestalt erweitert „ „ » .

wurden. Daher wissen wir auch nichts von ihren etwaigen Wehreinrichtungen. Eine Datierung plan der St Barbara-

in die Zeit um 1200 erscheint durch die Gestalt der Schallfenster sehr wahrscheinlich. ' kirche in 6astohostice.

St. Jakob in podoli bei Iamnih (Abb. 109)

Der Ort Podoli ist nichts anderes als das alte Jamnitz, welches ursprünglich unmittelbar am rechten Ufer des

Schelletau-Baches lag. Die heutige Stadtanlage am linken Ufer wurde im Anfang des 13. Jahrhunderts gegründet.

Die St. Jakobs-Kirche erhebt sich auf einer dreiseitig untermauerten Geländezunge und besteht aus einem recht-

eckigen Schiff, einem fünfseitigen Chor und einem freistehen-

den Rundturm. Das heutige Schiff ist der Überrest eines zz.

romanischen Pallas. Wir könnten diesen auch als Pfalz be-

zeichnen/da Jamnitz als Mittelpunkt wichtiger Silberberg-

werke Sitz Premyslidischer Fürsten war. Der Chor ent-

stammt dem 15. Jahrhundert und wurde gleichzeitig mit der

Untermauerung des Geländes angelegt.

Der Rundturm steht 2 m nördlich vom heutigen Kirchen-

schiff entfernt. Seine feingefügten kleinen Quadern reichen

bis ungefähr in 14 in Höhe und werden dort von Ziegel-

mauerwerk abgelöst. Das Innere wird durch dreimaliges

Zurücktreten der Mauer in vier Abschnitte geteilt. Der

unterste liegt durch Aufschüttung von Erdreich teilweise

unterirdisch und besitzt eine ursprüngliche Türöffnung gegen

Osten. Über dieser führt aus dem nächst höheren Geschoß

eine Tür ins Freie. Beide Türöffnungen liegen nach außen

in einer Rundbogennische, die durch den Abbruch eines

Gebäudes entstanden ist, welches in den ursprünglichen

Mauerverband miteinbezogen war. In dem zweiten Ge-

schoß befindet sich der erwähnten Türöffnung gegenüber

eine ebensolche, welche jedoch nach unten und oben später

erweitert und mit Ziegeln verkleidet wurde. Ihre Schwelle

lag annähernd 2,20 m über dem Erdboden, bevor dieser

aufgeschüttet wurde. Das dritte Geschoß besitzt gegen Nor-

den eine ursprüngliche Schießscharte, d. h. einen Mauer-

schlitz, der sich nach innen zu erweitert. Das vierte hat nach

den vier Himmelsrichtungen je ein gekuppeltes Fenster

(Schallfenster) mit einem gemauerten Mittelpfeiler. Diese

Fenster sowie die obenerwähnten Türen sind innen mit

Steinplatten und Quadern ausgelegt. Ob dieses ursprüng-

lich oberste Geschoß von einer Kuppel bedeckt war, läßt sich

Abb. 107. Aufriß der St. Barbarakirche in öastohostice.

nicht feststellen.

Das am Turme niedergerissene Gebäude stand als Kapelle noch 1672, wie wir aus einem Bisitationsbericht

ersehen, und besaß einen konsekrierten Altar und Konsekrationskreuze an der Wand. Uber die Gestalt dieser Kapelle

gibt schon die Abbruchstelle gewisse Anhaltspunkte, da ihr rundbogiger Grundriß und knochenartiger oberer Abschluß

auf ein Gebäude mit kreisförmigem Grundriß und Kuppelwölbung schließen läßt. Diese Annahme finden wir auch

noch dadurch bestätigt, daß ein 'Mauerrest, von der heutigen Kirche ausgehend, so rundbogig abschließt, daß dieses