68

Kreissegment mit der Abbruchstelle am Turm annähernd einen Kreis ergibt. Wir haben hier demnach den Überrest

einer gewölbten Rundkirche mit angebautem Rundturm vor uns. Dies bestärkt noch die Tatsache, daß ein romanischer

Rundturm mit vier gekuppelten Schallfenstern sonst in Mitteleuropa nur an der Georgs-Kirche auf dem St. Georgs-

berg bei Raudnitz (erbaut 1126) und an der St. Prokops-Kirche in Strzelno bei Posen (erbaut im zweiten Drittel

des 12. Jahrhunderts) vorkommt. Diese beiden sind Rundkirchen und liegen auf landesherrlichen Wehranlagen. Wir

haben es auch hier in Podoli mit der Kirche der landesherrlichen Burg zu tun, wofür die Konsekrationskreuze sprechen,

die in einer bloßen Kapelle niemals Vorkommen. Nach der Umwandlung des Pallas in eine Kirche wurde sie zur

Seitenkapelle.

Das zweite Turmgeschoß diente als Empore für den Kirchenherrn und war zugleich mit dem ganzen Turm

ein Zufluchtsort in Gefahr. Dafür sprechen, abgesehen von zahlreichen ähnlichen Anlagen anderer Kirchen, der

hochgelegene Eingang gegen Westen und die Schießscharte im dritten Turmgeschoß.

Für eine Datierung dieser Anlage ist von gewisser Bedeutung, daß Jamnitz immer wieder mit Herzog Sobie-

slav I. (1125—1140) in Verbindung gebracht wurde, der die Kirche auf dem St. Georgsberg erbaute. Auch das

Mauergefüge und die rohen Doppelfenster sprechen für eine Datierung in das zweite Viertel des 12. Jahrhunderts.

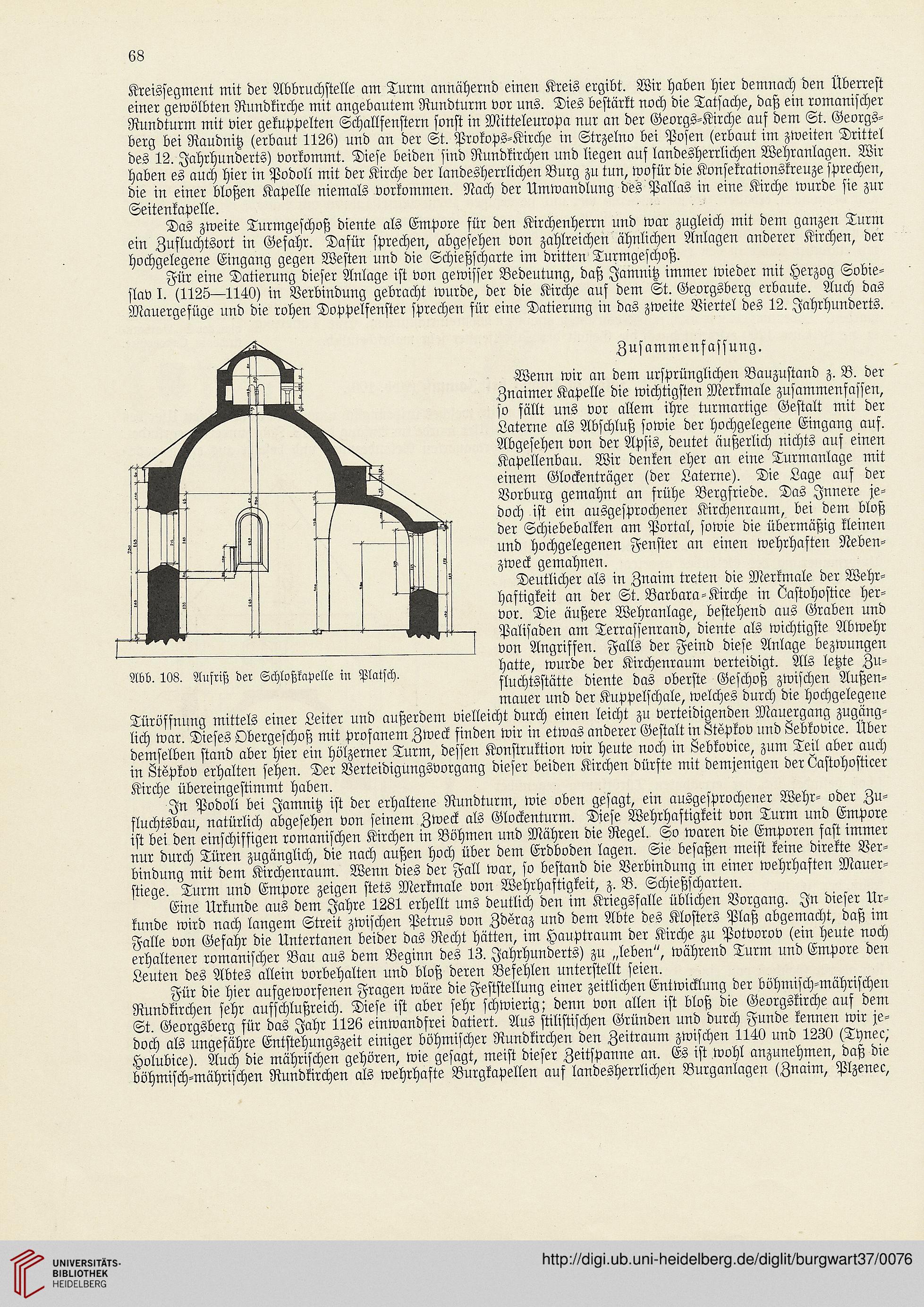

Abb. 108. Aufriß der Schloßkapelle in Platsch.

Zusammenfassung.

Wenn wir an dem ursprünglichen Bauzustand z. B. der

Znaimer Kapelle die wichtigsten Merkmale zusammenfassen,

so fällt uns vor allem ihre turmartige Gestalt mit der

Laterne als Abschluß sowie der hochgelegene Eingang auf.

Abgesehen von der Apsis, deutet äußerlich nichts auf einen

Kapellenbau. Wir denken eher an eine Turmanlage mit

einem Glockentrüger (der Laterne). Die Lage auf der

Vorburg gemahnt an frühe Bergfriede. Das Innere je-

doch ist ein ausgesprochener Kirchenraum, bei dem bloß

der Schiebebalken am Portal, sowie die übermäßig kleinen

und hochgelegenen Fenster an einen wehrhaften Neben-

zweck gemahnen.

Deutlicher als in Znaim treten die Merkmale der Wehr-

haftigkeit an der St. Barbara-Kirche in öastohostice her-

vor. Die äußere Wehranlage, bestehend aus Graben und

Palisaden am Terrassenrand, diente als wichtigste Abwehr

von Angriffen. Falls der Feind diese Anlage bezwungen

hatte, wurde der Kirchenraum verteidigt. Als letzte Zu-

fluchtsstätte diente das oberste Geschoß zwischen Äußen-

mauer und der Kuppelschale, welches durch die hochgelegene

Türöffnung mittels einer Leiter und außerdem vielleicht durch einen leicht zu verteidigenden Mauergang zugäng-

lich war. Dieses Obergeschoß mit profanem Zweck finden wir in etwas anderer Gestalt in Ktöpkov und 8ebkovice. Über

demselben stand aber hier ein hölzerner Turm, dessen Konstruktion wir heute noch in ßebkovice, zum Teil aber auch

in Ztepkov erhalten sehen. Der Verteidigungsvorgang dieser beiden Kirchen dürfte mit demjenigen der Oastohosticer

Kirche übereingestimmt haben.

In Podoli bei Jamnitz ist der erhaltene Rundturm, wie oben gesagt, ein ausgesprochener Wehr- oder Zu-

fluchtsbau, natürlich abgesehen von seinem Zweck als Glockenturm. Diese Wehrhaftigkeit von Turm und Empore

ist bei den einschiffigen romanischen Kirchen in Böhmen und Mähren die Regel. So waren die Emporen fast immer

nur durch Türen zugänglich, die nach außen hoch über dem Erdboden lagen. Sie besaßen meist keine direkte Ver-

bindung mit dem Kirchenraum. Wenn dies der Fall war, so bestand die Verbindung in einer wehrhaften Mauer-

stiege. Turm und Empore zeigen stets Merkmale von Wehrhaftigkeit, z. B. Schießscharten.

Eine Urkunde aus dem Jahre 1281 erhellt uns deutlich den im Kriegsfälle üblichen Vorgang. In dieser Ur-

kunde wird nach langem Streit zwischen Petrus von Zdsraz und dem Abte des Klosters Plaß abgemacht, daß im

Falle von Gefahr die Untertanen beider das Recht hätten, im Hauptraum der Kirche zu Potvorov (ein heute noch

erhaltener romanischer Bau aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts) zu „leben", während Turm und Empore den

Leuten des Abtes allein Vorbehalten und bloß deren Befehlen unterstellt seien.

Für die hier aufgeworfenen Fragen wäre die Feststellung einer zeitlichen Entwicklung der böhmisch-mährischen

Rundkirchen sehr aufschlußreich. Diese ist aber sehr schwierig; denn von allen ist bloß die Gevrgskirche auf den:

St. Georgsberg für das Jahr 1126 einwandfrei datiert. Aus stilistischen Gründen und durch Funde kennen wir je-

doch als ungefähre Entstehungszeit einiger böhmischer Rundkirchen den Zeitraum zwischen 1140 und 1230 (Tynec;

Holubice). Auch die mährischen gehören, wie gesagt, meist dieser Zeitspanne an. Es ist Wohl anzunehmen, daß die

böhmisch-mährischen Rundkirchen als wehrhafte Burgkapellen auf landesherrlichen Burganlagen (Znaim, Plzenec,

Kreissegment mit der Abbruchstelle am Turm annähernd einen Kreis ergibt. Wir haben hier demnach den Überrest

einer gewölbten Rundkirche mit angebautem Rundturm vor uns. Dies bestärkt noch die Tatsache, daß ein romanischer

Rundturm mit vier gekuppelten Schallfenstern sonst in Mitteleuropa nur an der Georgs-Kirche auf dem St. Georgs-

berg bei Raudnitz (erbaut 1126) und an der St. Prokops-Kirche in Strzelno bei Posen (erbaut im zweiten Drittel

des 12. Jahrhunderts) vorkommt. Diese beiden sind Rundkirchen und liegen auf landesherrlichen Wehranlagen. Wir

haben es auch hier in Podoli mit der Kirche der landesherrlichen Burg zu tun, wofür die Konsekrationskreuze sprechen,

die in einer bloßen Kapelle niemals Vorkommen. Nach der Umwandlung des Pallas in eine Kirche wurde sie zur

Seitenkapelle.

Das zweite Turmgeschoß diente als Empore für den Kirchenherrn und war zugleich mit dem ganzen Turm

ein Zufluchtsort in Gefahr. Dafür sprechen, abgesehen von zahlreichen ähnlichen Anlagen anderer Kirchen, der

hochgelegene Eingang gegen Westen und die Schießscharte im dritten Turmgeschoß.

Für eine Datierung dieser Anlage ist von gewisser Bedeutung, daß Jamnitz immer wieder mit Herzog Sobie-

slav I. (1125—1140) in Verbindung gebracht wurde, der die Kirche auf dem St. Georgsberg erbaute. Auch das

Mauergefüge und die rohen Doppelfenster sprechen für eine Datierung in das zweite Viertel des 12. Jahrhunderts.

Abb. 108. Aufriß der Schloßkapelle in Platsch.

Zusammenfassung.

Wenn wir an dem ursprünglichen Bauzustand z. B. der

Znaimer Kapelle die wichtigsten Merkmale zusammenfassen,

so fällt uns vor allem ihre turmartige Gestalt mit der

Laterne als Abschluß sowie der hochgelegene Eingang auf.

Abgesehen von der Apsis, deutet äußerlich nichts auf einen

Kapellenbau. Wir denken eher an eine Turmanlage mit

einem Glockentrüger (der Laterne). Die Lage auf der

Vorburg gemahnt an frühe Bergfriede. Das Innere je-

doch ist ein ausgesprochener Kirchenraum, bei dem bloß

der Schiebebalken am Portal, sowie die übermäßig kleinen

und hochgelegenen Fenster an einen wehrhaften Neben-

zweck gemahnen.

Deutlicher als in Znaim treten die Merkmale der Wehr-

haftigkeit an der St. Barbara-Kirche in öastohostice her-

vor. Die äußere Wehranlage, bestehend aus Graben und

Palisaden am Terrassenrand, diente als wichtigste Abwehr

von Angriffen. Falls der Feind diese Anlage bezwungen

hatte, wurde der Kirchenraum verteidigt. Als letzte Zu-

fluchtsstätte diente das oberste Geschoß zwischen Äußen-

mauer und der Kuppelschale, welches durch die hochgelegene

Türöffnung mittels einer Leiter und außerdem vielleicht durch einen leicht zu verteidigenden Mauergang zugäng-

lich war. Dieses Obergeschoß mit profanem Zweck finden wir in etwas anderer Gestalt in Ktöpkov und 8ebkovice. Über

demselben stand aber hier ein hölzerner Turm, dessen Konstruktion wir heute noch in ßebkovice, zum Teil aber auch

in Ztepkov erhalten sehen. Der Verteidigungsvorgang dieser beiden Kirchen dürfte mit demjenigen der Oastohosticer

Kirche übereingestimmt haben.

In Podoli bei Jamnitz ist der erhaltene Rundturm, wie oben gesagt, ein ausgesprochener Wehr- oder Zu-

fluchtsbau, natürlich abgesehen von seinem Zweck als Glockenturm. Diese Wehrhaftigkeit von Turm und Empore

ist bei den einschiffigen romanischen Kirchen in Böhmen und Mähren die Regel. So waren die Emporen fast immer

nur durch Türen zugänglich, die nach außen hoch über dem Erdboden lagen. Sie besaßen meist keine direkte Ver-

bindung mit dem Kirchenraum. Wenn dies der Fall war, so bestand die Verbindung in einer wehrhaften Mauer-

stiege. Turm und Empore zeigen stets Merkmale von Wehrhaftigkeit, z. B. Schießscharten.

Eine Urkunde aus dem Jahre 1281 erhellt uns deutlich den im Kriegsfälle üblichen Vorgang. In dieser Ur-

kunde wird nach langem Streit zwischen Petrus von Zdsraz und dem Abte des Klosters Plaß abgemacht, daß im

Falle von Gefahr die Untertanen beider das Recht hätten, im Hauptraum der Kirche zu Potvorov (ein heute noch

erhaltener romanischer Bau aus dem Beginn des 13. Jahrhunderts) zu „leben", während Turm und Empore den

Leuten des Abtes allein Vorbehalten und bloß deren Befehlen unterstellt seien.

Für die hier aufgeworfenen Fragen wäre die Feststellung einer zeitlichen Entwicklung der böhmisch-mährischen

Rundkirchen sehr aufschlußreich. Diese ist aber sehr schwierig; denn von allen ist bloß die Gevrgskirche auf den:

St. Georgsberg für das Jahr 1126 einwandfrei datiert. Aus stilistischen Gründen und durch Funde kennen wir je-

doch als ungefähre Entstehungszeit einiger böhmischer Rundkirchen den Zeitraum zwischen 1140 und 1230 (Tynec;

Holubice). Auch die mährischen gehören, wie gesagt, meist dieser Zeitspanne an. Es ist Wohl anzunehmen, daß die

böhmisch-mährischen Rundkirchen als wehrhafte Burgkapellen auf landesherrlichen Burganlagen (Znaim, Plzenec,