69

Budeö) aufkamen, jedoch ihre besondere Verbreitung als Eigenkirchen kleiner Landadeliger gefunden haben. Diese

Entwicklung dürfte wohl noch im 11. Jahrhundert verwurzelt sein, wenn uns auch keine Rundkirche erhalten ist, die

wir mit völliger Sicherheit diesem Jahrhundert zuschreiben können. Ich sehe hier ab von der St. Veits-Rotunde

auf dem Hradschin in Prag, die um 930 erbaut, ein Ausläufer spätkarolingischer Baukunst war und 1060 nieder-

gerissen wurde. Wenn diese Kirche überhaupt für die Entwicklung der Baugestalt der böhmisch-mährischen Rund-

kirche von irgendwelcher Bedeutung war, so darf diese keinesfalls überschätzt werden. Abgesehen von der großen

Verschiedenheit von Grundriß und Aufriß kennen wir weder zeitlich noch gestaltlich irgendwelche Übergangsstufen.

Nahe verwandt mit den böhmisch-mährischen Rundkirchen sind diejenigen Sachsens. Sie werden mit großer

Bestimmtheit der Regierungszeit Wiprechts von Groitsch (gestorben 1124) zugeschrieben, dessen Gattin dem premy-

slidischen Herrscherhause entstammte. Auch

die polnischen Rundkirchen, z. B. Teschen,

weisen eine weitgehende Übereinstimmung

auf.

Von allen anderen Rundkirchen Eu-

ropas sind besonders diejenigen der nordi-

schen Gruppe in Schweden, Norwegen und

Dänemark erwähnenswert. Sie sind aus-

gesprochene Wehrbauten, bzw. Zufluchts-

stätten, wie Frölen einwandfrei festgestellt

hat. Sie besitzen Mauerstiegen und ein bis

zwei profane Obergeschosse. Ihre Entwick-

lung aber steht, im Gegensatz zu Frölöns

Ansicht, in engstem Zusammenhang mit

hölzernen Dach- bzw. Turmkonstruktionen

und beginnt mit den einfachen Bauformen,

keineswegs aber mit den zusammengesetzten.

Eine direkte Einflußnahme der nordischen

und der böhmisch-mährischen Rundkirchen

aufeinander ist nicht nachweisbar und auch

nicht wahrscheinlich. Man wird vielmehr bei

Erforschung dieser Frage besondere Auf-

merksamkeit den bisher wenig beachteten

Holztürmen Böhmens und Schwedens schen-

ken müssen, die bei gemeinsamer Veranke-

rung im ostgermanisch-slawischen Hausbau

ein wichtiger Entwicklungsfaktor der runden

Turmkirchen sind.

Vereinzelt finden wir auch in Öster-

reich runde Wehrkirchen, z. B. in Scheib-

lingkirchen. Es würde jedoch zu weit führen,

die damit verknüpften Fragen hier zu be-

sprechen.

Wie wir aus dem Vorhergehenden

ersehen, scheint die Bezeichnung Rundkirche

nicht ganz zutreffend, und ich würde den Ausdruck runde Turmkirche als bei weitem richtiger ansehen; denn damit

wird einerseits das wichtige Merkmal des Turmartigen, sei es Glockenturm, sei es Wehrturm, hervorgehoben, anderer-

seits aber das Vorhandensein anderer Turmkirchen angedeutet. Unter Turmkirchen verstehe ich solche, bei denen über

einem zentralen Grundriß die Ausdehnung nach aufwärts mehr vorherrscht, als es der bloße sakrale Zweck erfordert.

Ich bin der Ansicht, daß bei Turmkirchen die Aufgabe, Glocken zu tragen, sehr wesentlich war. Die Glocken

riefen vor allem zum Sammeln, sei es zum Gebete, sei es in Gefahr. Um letzterem Zwecke gerecht zu werden, scheint

bisweilen eine Trennung von Kirche und Glockenturm vorgenommen worden zu sein, indem dieser, zur Turmkapelle

ausgebaut, in die Wehranlage einbezogen wurde, wie wir es z. B. am Budeö sehen. Der Glockenträger mußte weit-

hin hörbar in der Zufluchtsstätte liegen, während die Lage der Kirche von sakralen und anderen Gesichtspunkten

bestimmt wurde. Wir finden eine Zweiteilung von Kirche und Glockentrüger in Böhmen und Mähren häufig an

romanischen Kirchen. Es dienen in solchen Fällen, zumal in Mittelböhmen, also dem eigentlichen Verbreitungs-

gebiet der runden Turmkirchen, als Glockentürme meist sehr altertümliche Holzkonstruktionen, die, wie gesagt, im

wesentlichen mit derjenigen der Zebkovicer Kirche übereinstimmen.

Ein Beweis für die Wichtigkeit der Glockenanlage ist die Konstruktion der Steinkuppel mit einer Laterne über

ihrem Scheitel. Eine solche technische Leistung ist für das 12. Jahrhundert in diesen sonst keineswegs fortgeschrittenen

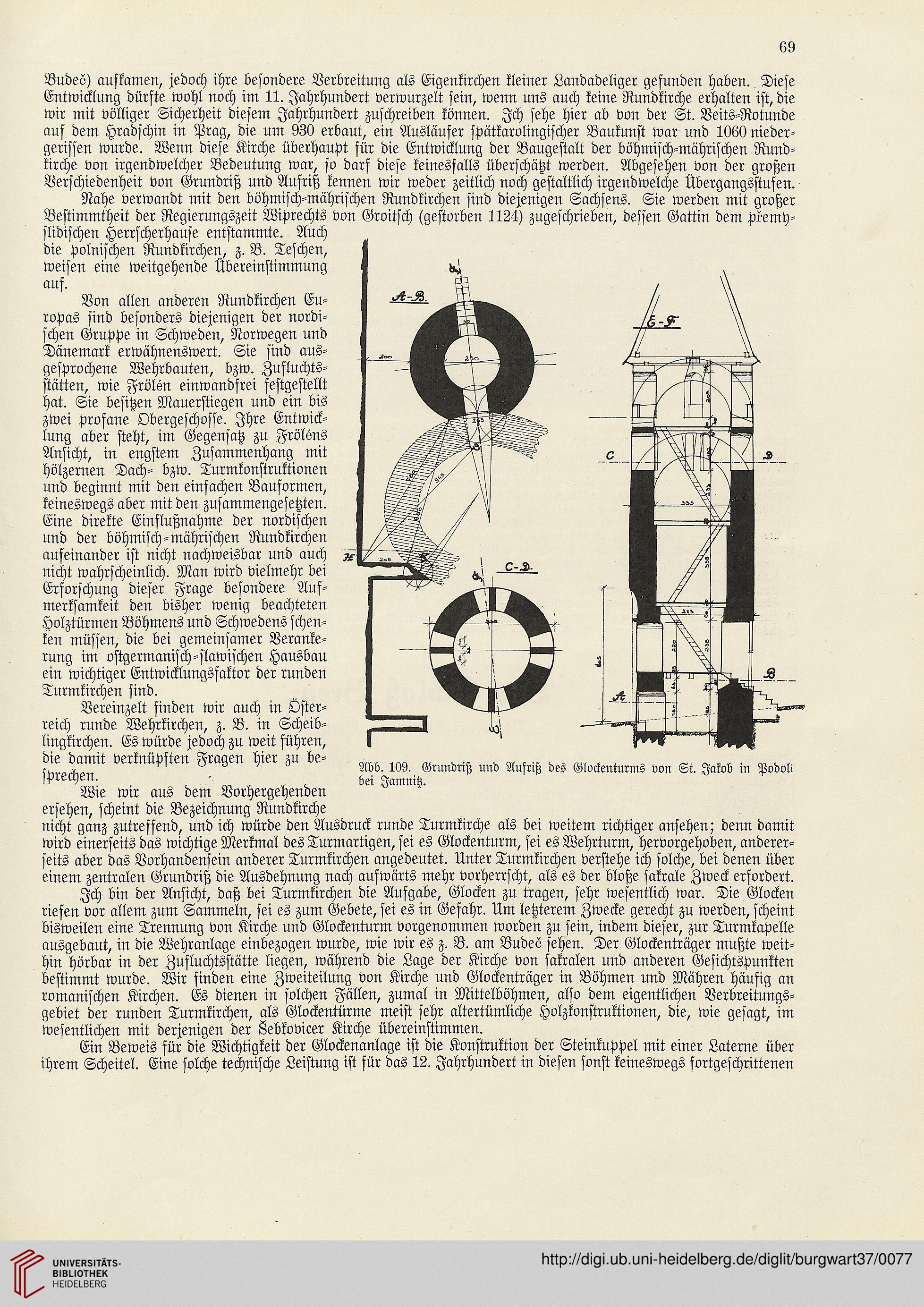

Abb. 109. Grundriß und Aufriß des Glockenturms von St. Jakob in PodoN

bei Jamnitz.

Budeö) aufkamen, jedoch ihre besondere Verbreitung als Eigenkirchen kleiner Landadeliger gefunden haben. Diese

Entwicklung dürfte wohl noch im 11. Jahrhundert verwurzelt sein, wenn uns auch keine Rundkirche erhalten ist, die

wir mit völliger Sicherheit diesem Jahrhundert zuschreiben können. Ich sehe hier ab von der St. Veits-Rotunde

auf dem Hradschin in Prag, die um 930 erbaut, ein Ausläufer spätkarolingischer Baukunst war und 1060 nieder-

gerissen wurde. Wenn diese Kirche überhaupt für die Entwicklung der Baugestalt der böhmisch-mährischen Rund-

kirche von irgendwelcher Bedeutung war, so darf diese keinesfalls überschätzt werden. Abgesehen von der großen

Verschiedenheit von Grundriß und Aufriß kennen wir weder zeitlich noch gestaltlich irgendwelche Übergangsstufen.

Nahe verwandt mit den böhmisch-mährischen Rundkirchen sind diejenigen Sachsens. Sie werden mit großer

Bestimmtheit der Regierungszeit Wiprechts von Groitsch (gestorben 1124) zugeschrieben, dessen Gattin dem premy-

slidischen Herrscherhause entstammte. Auch

die polnischen Rundkirchen, z. B. Teschen,

weisen eine weitgehende Übereinstimmung

auf.

Von allen anderen Rundkirchen Eu-

ropas sind besonders diejenigen der nordi-

schen Gruppe in Schweden, Norwegen und

Dänemark erwähnenswert. Sie sind aus-

gesprochene Wehrbauten, bzw. Zufluchts-

stätten, wie Frölen einwandfrei festgestellt

hat. Sie besitzen Mauerstiegen und ein bis

zwei profane Obergeschosse. Ihre Entwick-

lung aber steht, im Gegensatz zu Frölöns

Ansicht, in engstem Zusammenhang mit

hölzernen Dach- bzw. Turmkonstruktionen

und beginnt mit den einfachen Bauformen,

keineswegs aber mit den zusammengesetzten.

Eine direkte Einflußnahme der nordischen

und der böhmisch-mährischen Rundkirchen

aufeinander ist nicht nachweisbar und auch

nicht wahrscheinlich. Man wird vielmehr bei

Erforschung dieser Frage besondere Auf-

merksamkeit den bisher wenig beachteten

Holztürmen Böhmens und Schwedens schen-

ken müssen, die bei gemeinsamer Veranke-

rung im ostgermanisch-slawischen Hausbau

ein wichtiger Entwicklungsfaktor der runden

Turmkirchen sind.

Vereinzelt finden wir auch in Öster-

reich runde Wehrkirchen, z. B. in Scheib-

lingkirchen. Es würde jedoch zu weit führen,

die damit verknüpften Fragen hier zu be-

sprechen.

Wie wir aus dem Vorhergehenden

ersehen, scheint die Bezeichnung Rundkirche

nicht ganz zutreffend, und ich würde den Ausdruck runde Turmkirche als bei weitem richtiger ansehen; denn damit

wird einerseits das wichtige Merkmal des Turmartigen, sei es Glockenturm, sei es Wehrturm, hervorgehoben, anderer-

seits aber das Vorhandensein anderer Turmkirchen angedeutet. Unter Turmkirchen verstehe ich solche, bei denen über

einem zentralen Grundriß die Ausdehnung nach aufwärts mehr vorherrscht, als es der bloße sakrale Zweck erfordert.

Ich bin der Ansicht, daß bei Turmkirchen die Aufgabe, Glocken zu tragen, sehr wesentlich war. Die Glocken

riefen vor allem zum Sammeln, sei es zum Gebete, sei es in Gefahr. Um letzterem Zwecke gerecht zu werden, scheint

bisweilen eine Trennung von Kirche und Glockenturm vorgenommen worden zu sein, indem dieser, zur Turmkapelle

ausgebaut, in die Wehranlage einbezogen wurde, wie wir es z. B. am Budeö sehen. Der Glockenträger mußte weit-

hin hörbar in der Zufluchtsstätte liegen, während die Lage der Kirche von sakralen und anderen Gesichtspunkten

bestimmt wurde. Wir finden eine Zweiteilung von Kirche und Glockentrüger in Böhmen und Mähren häufig an

romanischen Kirchen. Es dienen in solchen Fällen, zumal in Mittelböhmen, also dem eigentlichen Verbreitungs-

gebiet der runden Turmkirchen, als Glockentürme meist sehr altertümliche Holzkonstruktionen, die, wie gesagt, im

wesentlichen mit derjenigen der Zebkovicer Kirche übereinstimmen.

Ein Beweis für die Wichtigkeit der Glockenanlage ist die Konstruktion der Steinkuppel mit einer Laterne über

ihrem Scheitel. Eine solche technische Leistung ist für das 12. Jahrhundert in diesen sonst keineswegs fortgeschrittenen

Abb. 109. Grundriß und Aufriß des Glockenturms von St. Jakob in PodoN

bei Jamnitz.