71

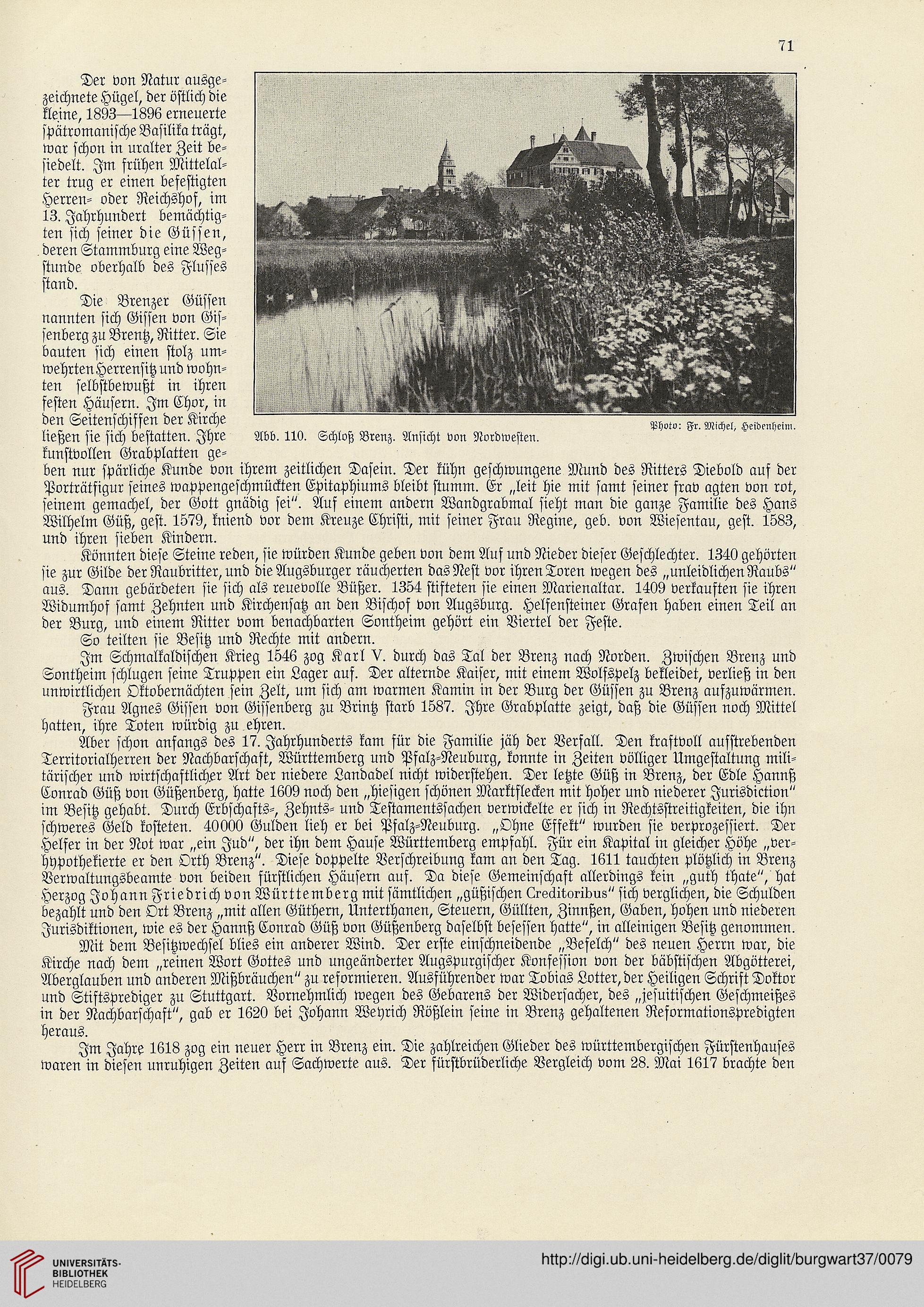

Der von Natur ausge-

zeichnete Hügel, der östlich die

kleine, 1893—1896 erneuerte

spätromanische Basilika trägt,

war schon in uralter Zeit be-

siedelt. Im frühen Mittelal-

ter trug er einen befestigten

Herren- oder Reichshof, im

13. Jahrhundert bemächtig-

ten sich feiner die Güssen,

deren Stammburg eine Weg-

stunde oberhalb des Flusses

stand.

Die Brenzer Güssen

nannten sich Gissen von Gis-

senberg zu Brentz, Ritter. Sie

bauten sich einen stolz um-

wehrten Herrensitz und wohn-

ten selbstbewußt in ihren

festen Häusern. Im Chor, in

den Seitenschiffen der Kirche

ließen sie sich bestatten. Ihre

kunstvollen Grabplatten ge-

ben nur spärliche Kunde von ihrem zeitlichen Dasein. Der kühn geschwungene Mund des Ritters Diebold auf der

Porträtfigur seines wappengeschmückten Epitaphiums bleibt stumm. Er „leit hie mit samt seiner srav agten von rot,

seinem gemachel, der Gott gnädig sei". Auf einem andern Wandgrabmal sieht man die ganze Familie des Hans

Wilhelm Güß, gest. 1579, kniend vor dem Kreuze Christi, mit seiner Frau Regine, geb. von Wiesentau, gest. 1583,

und ihren sieben Kindern.

Könnten diese Steine reden, sie würden Kunde geben von dem Auf und Nieder dieser Geschlechter. 1340 gehörten

sie zur Gilde der Raubritter, und die Augsburger räucherten das Nest vor ihren Toren wegen des „unleidlichen Raubs"

aus. Dann gebärdeten sie sich als reuevolle Büßer. 1354 stifteten sie einen Marienaltar. 1409 verkauften sie ihren

Widumhof samt Zehnten und Kirchensatz an den Bischof von Augsburg. Helfensteiner Grafen haben einen Teil an

der Burg, und einem Ritter vom benachbarten Sontheim gehört ein Viertel der Feste.

So teilten sie Besitz und Rechte mit andern.

Im Schmälkaldischen Krieg 1546 zog Karl V. durch das Tal der Brenz nach Norden. Zwischen Brenz und

Sontheim schlugen seine Truppen ein Lager auf. Der alternde Kaiser, mit einem Wolfspelz bekleidet, verließ in den

unwirtlichen Oktobernächten sein Zelt, um sich am warmen Kamin in der Burg der Güssen zu Brenz aufzuwärmen.

Frau Agnes Gissen von Gissenberg zu Brintz starb 1587. Ihre Grabplatte zeigt, daß die Güssen noch Mittel

hatten, ihre Toten würdig zu ehren.

Aber schon anfangs des 17. Jahrhunderts kam für die Familie jäh der Verfall. Den kraftvoll aufstrebenden

Territorialherren der Nachbarschaft, Württemberg und Pfalz-Neuburg, konnte in Zeiten völliger Umgestaltung mili-

tärischer und wirtschaftlicher Art der niedere Landadel nicht widerstehen. Der letzte Güß in Brenz, der Edle Hannß

Conrad Güß von Güßenberg, hatte 1609 noch den „hiesigen schönen Marktflecken mit hoher und niederer Jurisdiction"

im Besitz gehabt. Durch Erbschafts-, Zehnts- und Testamentssachen verwickelte er sich in Rechtsstreitigkeiten, die ihn

schweres Geld kosteten. 40000 Gulden lieh er bei Pfalz-Neuburg. „Ohne Effekt" wurden sie verprozessiert. Der

Helfer in der Not war „ein Jud", der ihn dem Hause Württemberg empfahl. Für ein Kapital in gleicher Höhe „ver-

hypothekierte er den Orth Brenz". Diese doppelte Verschreibung kam an den Tag. 1611 tauchten plötzlich in Brenz

Verwaltungsbeamte von beiden fürstlichen Häusern auf. Da diese Gemeinschaft allerdings kein „guth thate", hat

Herzog Johann Friedrich von Württemberg mit sämtlichen „güßischen Lreckitoribus" sich verglichen, die Schulden

bezahlt und den Ort Brenz „mit allen Güthern, Unterthanen, Steuern, Güllten, Zinnßen, Gaben, hohen und niederen

Jurisdiktionen, wie es der Hannß Conrad Güß von Güßenberg daselbst besessen hatte", in alleinigen Besitz genommen.

Mit dem Besitzwechsel blies ein anderer Wind. Der erste einschneidende „Befelch" des neuen Herrn war, die

Kirche nach dem „reinen Wort Gottes und ungeänderter Augspurgischer Konfession von der bäbstischen Abgötterei,

Aberglauben und anderen Mißbräuchen" zu reformieren. Ausführender war Tobias Lotter, der Heiligen Schrift Doktor

und Stiftsprediger zu Stuttgart. Vornehmlich wegen des Gebarens der Widersacher, des „jesuitischen Geschmeißes

in der Nachbarschaft", gab er 1620 bei Johann Weyrich Rößlein seine in Brenz gehaltenen Reformationspredigten

heraus.

Im Jahre 1618 zog ein neuer Herr in Brenz ein. Die zahlreichen Glieder des württembergischen Fürstenhauses

waren in diesen unruhigen Zeiten auf Sachwerte aus. Der fürstbrüderliche Vergleich vom 28. Mai 1617 brachte den

Der von Natur ausge-

zeichnete Hügel, der östlich die

kleine, 1893—1896 erneuerte

spätromanische Basilika trägt,

war schon in uralter Zeit be-

siedelt. Im frühen Mittelal-

ter trug er einen befestigten

Herren- oder Reichshof, im

13. Jahrhundert bemächtig-

ten sich feiner die Güssen,

deren Stammburg eine Weg-

stunde oberhalb des Flusses

stand.

Die Brenzer Güssen

nannten sich Gissen von Gis-

senberg zu Brentz, Ritter. Sie

bauten sich einen stolz um-

wehrten Herrensitz und wohn-

ten selbstbewußt in ihren

festen Häusern. Im Chor, in

den Seitenschiffen der Kirche

ließen sie sich bestatten. Ihre

kunstvollen Grabplatten ge-

ben nur spärliche Kunde von ihrem zeitlichen Dasein. Der kühn geschwungene Mund des Ritters Diebold auf der

Porträtfigur seines wappengeschmückten Epitaphiums bleibt stumm. Er „leit hie mit samt seiner srav agten von rot,

seinem gemachel, der Gott gnädig sei". Auf einem andern Wandgrabmal sieht man die ganze Familie des Hans

Wilhelm Güß, gest. 1579, kniend vor dem Kreuze Christi, mit seiner Frau Regine, geb. von Wiesentau, gest. 1583,

und ihren sieben Kindern.

Könnten diese Steine reden, sie würden Kunde geben von dem Auf und Nieder dieser Geschlechter. 1340 gehörten

sie zur Gilde der Raubritter, und die Augsburger räucherten das Nest vor ihren Toren wegen des „unleidlichen Raubs"

aus. Dann gebärdeten sie sich als reuevolle Büßer. 1354 stifteten sie einen Marienaltar. 1409 verkauften sie ihren

Widumhof samt Zehnten und Kirchensatz an den Bischof von Augsburg. Helfensteiner Grafen haben einen Teil an

der Burg, und einem Ritter vom benachbarten Sontheim gehört ein Viertel der Feste.

So teilten sie Besitz und Rechte mit andern.

Im Schmälkaldischen Krieg 1546 zog Karl V. durch das Tal der Brenz nach Norden. Zwischen Brenz und

Sontheim schlugen seine Truppen ein Lager auf. Der alternde Kaiser, mit einem Wolfspelz bekleidet, verließ in den

unwirtlichen Oktobernächten sein Zelt, um sich am warmen Kamin in der Burg der Güssen zu Brenz aufzuwärmen.

Frau Agnes Gissen von Gissenberg zu Brintz starb 1587. Ihre Grabplatte zeigt, daß die Güssen noch Mittel

hatten, ihre Toten würdig zu ehren.

Aber schon anfangs des 17. Jahrhunderts kam für die Familie jäh der Verfall. Den kraftvoll aufstrebenden

Territorialherren der Nachbarschaft, Württemberg und Pfalz-Neuburg, konnte in Zeiten völliger Umgestaltung mili-

tärischer und wirtschaftlicher Art der niedere Landadel nicht widerstehen. Der letzte Güß in Brenz, der Edle Hannß

Conrad Güß von Güßenberg, hatte 1609 noch den „hiesigen schönen Marktflecken mit hoher und niederer Jurisdiction"

im Besitz gehabt. Durch Erbschafts-, Zehnts- und Testamentssachen verwickelte er sich in Rechtsstreitigkeiten, die ihn

schweres Geld kosteten. 40000 Gulden lieh er bei Pfalz-Neuburg. „Ohne Effekt" wurden sie verprozessiert. Der

Helfer in der Not war „ein Jud", der ihn dem Hause Württemberg empfahl. Für ein Kapital in gleicher Höhe „ver-

hypothekierte er den Orth Brenz". Diese doppelte Verschreibung kam an den Tag. 1611 tauchten plötzlich in Brenz

Verwaltungsbeamte von beiden fürstlichen Häusern auf. Da diese Gemeinschaft allerdings kein „guth thate", hat

Herzog Johann Friedrich von Württemberg mit sämtlichen „güßischen Lreckitoribus" sich verglichen, die Schulden

bezahlt und den Ort Brenz „mit allen Güthern, Unterthanen, Steuern, Güllten, Zinnßen, Gaben, hohen und niederen

Jurisdiktionen, wie es der Hannß Conrad Güß von Güßenberg daselbst besessen hatte", in alleinigen Besitz genommen.

Mit dem Besitzwechsel blies ein anderer Wind. Der erste einschneidende „Befelch" des neuen Herrn war, die

Kirche nach dem „reinen Wort Gottes und ungeänderter Augspurgischer Konfession von der bäbstischen Abgötterei,

Aberglauben und anderen Mißbräuchen" zu reformieren. Ausführender war Tobias Lotter, der Heiligen Schrift Doktor

und Stiftsprediger zu Stuttgart. Vornehmlich wegen des Gebarens der Widersacher, des „jesuitischen Geschmeißes

in der Nachbarschaft", gab er 1620 bei Johann Weyrich Rößlein seine in Brenz gehaltenen Reformationspredigten

heraus.

Im Jahre 1618 zog ein neuer Herr in Brenz ein. Die zahlreichen Glieder des württembergischen Fürstenhauses

waren in diesen unruhigen Zeiten auf Sachwerte aus. Der fürstbrüderliche Vergleich vom 28. Mai 1617 brachte den