75

Mittelpunkt eines Bildes gestellt. In diesen späteren

Landschaften Eberhards darf man keine peinliche Natur-

treue suchen, dafür besitzen sie jene innere Wahrheit einer

visionär gesehenen, vielleicht legendären, ja transzenden-

ten Wirklichkeit." (H. O. Roecker in der Zeitschrift „Würt-

temberg", Oktober 1933.)

Wechselvolle Geschicke sind es, die in langen Zeit-

läuften das Schloß erlebte. Kaiser und Könige, wie der

mißvergnügte Nörgler Karl V. und der dicke Württem-

berger Friedrich I., nahmen in seinen Mauern Quartier.

Heute tummelt sich die Dorfjugend, frisch und voller

Lebenswillen, in den Schulpausen im Hof. Die Räume

sind erfüllt mit tätiger Gegenwart. Auch allerlei Leute

kommen zu Besuch. Im schlichten Wanderkleid stellen

sich solche ein, die Zeit haben, entlegene Kostbarkeiten

zu entdecken. Gelehrte und Kunststudierende fahren hier-

her, vom Schloß und der Kirche mit ihren wunderlichen

Steinfiguren gleichermaßen angezogen. Auch der rheini-

sche Dichter Heinz Steguweit, der viele Wander-

fahrten in deutschen Landen macht, fand den Weg nach

Schloß Brenz. Seinem wiederholten Aufenthalt in dieser

„barocken Behaglichkeit" hat er die schönen Worte ge-

widmet: „Weil das Brenzer Schloß so vieles zu geben

hatte, was Heimstatt und tröstendes Refugium sein

könnte, darum bleibt das viele auch unvergessen und

untilgbar, mag's ein Klang gewesen sein, eine Stimmung

oder sonst ein Schwingen, das in der Seele gutes Echo

fand: Wertvoll das Erinnern an die Abende in den

Laubengängen, wo ich von meiner Andacht an den

Gräbern Beethovens und Schuberts erzählte, als ich

heimkam von einer Vortragsfahrt nach Wien. Wertvoll

die betrachtenden Stunden im Rittersaal, wo Heinrich

Eberhards Meisterbilder hängen, wo Truhen, Münzen,

Gesteine und andere Zeugnisse der Landschaft sorgsam bewahrt werden. Ja, und die kunstvollen Beschläge der

Türen, die Butzenscheiben und historischen Kamine, die kugelfesten Mauern und die verlangenden Rundblicke ins

Weite, sei's zur Schwäbischen Alb, sei's zum Zwiebelturm nach Medlingen oder in die idyllische Ferne der

Albertusstadt Lauingen, wo die Donau schon nahe ist..."

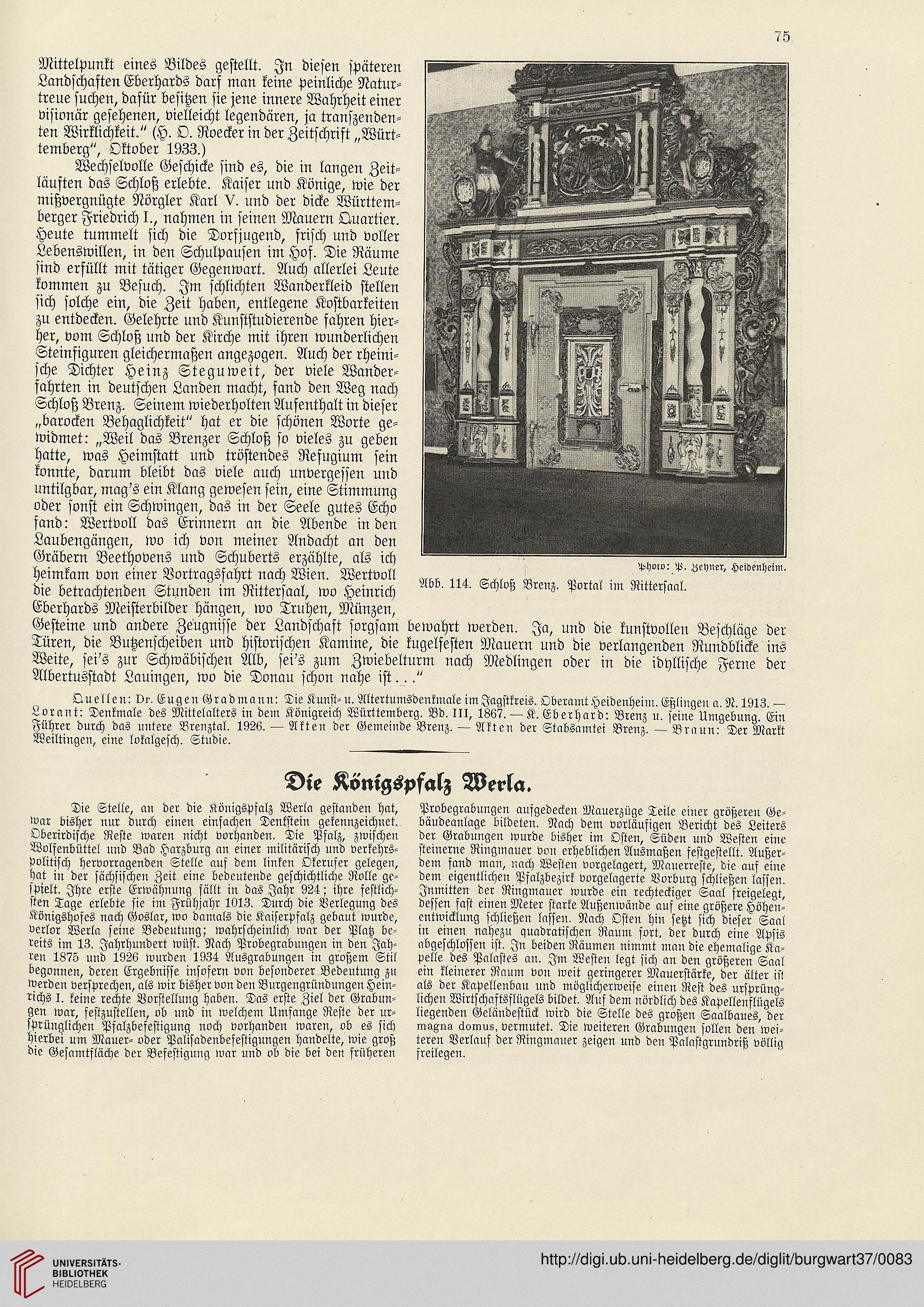

Abb. 114. Schloß Brenz. Portal im Rittersaal.

Quellen: vr. Eugen Gr ad mann: Tie Kunst-n. Altertumsdenkmale im Jagstkreis. Oberamt Heidenheim. Eßlingen a. N. 1013. —

Lorant: Denkmale des Mittelalters in dem Königreich Württemberg. Bd. III, 1867. — K. Eberhard: Brenz u. seine Umgebung. Ein

Führer durch das untere Brenztal. 1926. — Akten der Gemeinde Brenz. — Akten der Stabsamtei Brenz. — Braun: Der Markt

Weiltingen, eine lokalgesch. Studie.

Die Körngspfalz Werla

Die Stelle, an der die Königspfalz Werla gestanden hat,

war bisher nur durch eineu einfachen Denkstein gekennzeichnet.

Oberirdische Reste waren nicht vorhanden. Die Pfalz, zwischen

Wolfenbüttel und Bad Harzburg an einer militärisch und verkehrs-

politisch hervorragenden Stelle auf dem linken Okerufer gelegen,

hat in der sächsischen Zeit eine bedeutende geschichtliche Rolle ge-

spielt. Ihre erste Erwähnung fällt in das Jahr 924; ihre festlich-

sten Tage erlebte sie im Frühjahr 1013. Durch die Verlegung des

Königshofes nach Goslar, wo damals die Kaiserpfalz gebaut wurde,

verlor Werla seine Bedeutung; wahrscheinlich war der Platz bc-

reits im 13. Jahrhundert wüst. Nach Probegrabungen in den Jah-

ren 1875 und 1926 wurden 1934 Ausgrabungen in großem Stil

begonnen, deren Ergebnisse insofern von besonderer Bedeutung zu

werden versprechen, als wir bisher von den Burgengründungen Hein-

richs I. keine rechte Vorstellung haben. Das erste Ziel der Grabun-

gen war, festzustellen, ob und in welchem Umfange Reste der ur-

sprünglichen Pfalzbefestigung noch vorhanden waren, ob es sich

hierbei um Mauer- oder Pälisadenbefestigungen handelte, wie groß

die Gesamtfläche der Befestigung war und ob die bei den früheren

Probcgrabungen aufgedeckeu Mauerzüge Teile einer größeren Ge-

bündcanlage bildeten. Nach dem vorläufigen Bericht des Leiters

der Grabungen wurde bisher im Osten, Süden und Westen eine

steinerne Ringmauer von erheblichen Ausmaßen festgestellt. Außer-

dem fand man, nach Westen vorgelagert, Mauerreste, die auf eine

dem eigentlichen Pfalzbezirk vorgelagerte Vorburg schließen lassen.

Inmitten der Ringmauer wurde ein rechteckiger Saal freigelegt,

dessen fast einen Meter starke Außenwände auf eine größere Hühen-

cntwicklnng schließen lassen. Nach Osten hin setzt sich dieser Saal

in einen nahezu quadratischen Raum fort, der durch eine Apsis

abgeschlossen ist. In beiden Räumen nimmt man die ehemalige Ka-

pelle des Palastes an. Im Westen legt sich au den größeren Saal

ein kleinerer Raum von weit geringerer Mauerstärke, der älter ist

als der Kapellenbau und möglicherweise einen Rest des ursprüng-

liche» Wirtschaftsflügels bildet. Ans dem nördlich des Kapellenflügels

liegenden Geländestück wird die Stelle des großen Saalbaues, der

magna ckomus, vermutet. Die weiteren Grabungen sollen den wei-

teren Verlauf der Ringmauer zeigen und den Palastgrundriß völlig

freilegen.

Mittelpunkt eines Bildes gestellt. In diesen späteren

Landschaften Eberhards darf man keine peinliche Natur-

treue suchen, dafür besitzen sie jene innere Wahrheit einer

visionär gesehenen, vielleicht legendären, ja transzenden-

ten Wirklichkeit." (H. O. Roecker in der Zeitschrift „Würt-

temberg", Oktober 1933.)

Wechselvolle Geschicke sind es, die in langen Zeit-

läuften das Schloß erlebte. Kaiser und Könige, wie der

mißvergnügte Nörgler Karl V. und der dicke Württem-

berger Friedrich I., nahmen in seinen Mauern Quartier.

Heute tummelt sich die Dorfjugend, frisch und voller

Lebenswillen, in den Schulpausen im Hof. Die Räume

sind erfüllt mit tätiger Gegenwart. Auch allerlei Leute

kommen zu Besuch. Im schlichten Wanderkleid stellen

sich solche ein, die Zeit haben, entlegene Kostbarkeiten

zu entdecken. Gelehrte und Kunststudierende fahren hier-

her, vom Schloß und der Kirche mit ihren wunderlichen

Steinfiguren gleichermaßen angezogen. Auch der rheini-

sche Dichter Heinz Steguweit, der viele Wander-

fahrten in deutschen Landen macht, fand den Weg nach

Schloß Brenz. Seinem wiederholten Aufenthalt in dieser

„barocken Behaglichkeit" hat er die schönen Worte ge-

widmet: „Weil das Brenzer Schloß so vieles zu geben

hatte, was Heimstatt und tröstendes Refugium sein

könnte, darum bleibt das viele auch unvergessen und

untilgbar, mag's ein Klang gewesen sein, eine Stimmung

oder sonst ein Schwingen, das in der Seele gutes Echo

fand: Wertvoll das Erinnern an die Abende in den

Laubengängen, wo ich von meiner Andacht an den

Gräbern Beethovens und Schuberts erzählte, als ich

heimkam von einer Vortragsfahrt nach Wien. Wertvoll

die betrachtenden Stunden im Rittersaal, wo Heinrich

Eberhards Meisterbilder hängen, wo Truhen, Münzen,

Gesteine und andere Zeugnisse der Landschaft sorgsam bewahrt werden. Ja, und die kunstvollen Beschläge der

Türen, die Butzenscheiben und historischen Kamine, die kugelfesten Mauern und die verlangenden Rundblicke ins

Weite, sei's zur Schwäbischen Alb, sei's zum Zwiebelturm nach Medlingen oder in die idyllische Ferne der

Albertusstadt Lauingen, wo die Donau schon nahe ist..."

Abb. 114. Schloß Brenz. Portal im Rittersaal.

Quellen: vr. Eugen Gr ad mann: Tie Kunst-n. Altertumsdenkmale im Jagstkreis. Oberamt Heidenheim. Eßlingen a. N. 1013. —

Lorant: Denkmale des Mittelalters in dem Königreich Württemberg. Bd. III, 1867. — K. Eberhard: Brenz u. seine Umgebung. Ein

Führer durch das untere Brenztal. 1926. — Akten der Gemeinde Brenz. — Akten der Stabsamtei Brenz. — Braun: Der Markt

Weiltingen, eine lokalgesch. Studie.

Die Körngspfalz Werla

Die Stelle, an der die Königspfalz Werla gestanden hat,

war bisher nur durch eineu einfachen Denkstein gekennzeichnet.

Oberirdische Reste waren nicht vorhanden. Die Pfalz, zwischen

Wolfenbüttel und Bad Harzburg an einer militärisch und verkehrs-

politisch hervorragenden Stelle auf dem linken Okerufer gelegen,

hat in der sächsischen Zeit eine bedeutende geschichtliche Rolle ge-

spielt. Ihre erste Erwähnung fällt in das Jahr 924; ihre festlich-

sten Tage erlebte sie im Frühjahr 1013. Durch die Verlegung des

Königshofes nach Goslar, wo damals die Kaiserpfalz gebaut wurde,

verlor Werla seine Bedeutung; wahrscheinlich war der Platz bc-

reits im 13. Jahrhundert wüst. Nach Probegrabungen in den Jah-

ren 1875 und 1926 wurden 1934 Ausgrabungen in großem Stil

begonnen, deren Ergebnisse insofern von besonderer Bedeutung zu

werden versprechen, als wir bisher von den Burgengründungen Hein-

richs I. keine rechte Vorstellung haben. Das erste Ziel der Grabun-

gen war, festzustellen, ob und in welchem Umfange Reste der ur-

sprünglichen Pfalzbefestigung noch vorhanden waren, ob es sich

hierbei um Mauer- oder Pälisadenbefestigungen handelte, wie groß

die Gesamtfläche der Befestigung war und ob die bei den früheren

Probcgrabungen aufgedeckeu Mauerzüge Teile einer größeren Ge-

bündcanlage bildeten. Nach dem vorläufigen Bericht des Leiters

der Grabungen wurde bisher im Osten, Süden und Westen eine

steinerne Ringmauer von erheblichen Ausmaßen festgestellt. Außer-

dem fand man, nach Westen vorgelagert, Mauerreste, die auf eine

dem eigentlichen Pfalzbezirk vorgelagerte Vorburg schließen lassen.

Inmitten der Ringmauer wurde ein rechteckiger Saal freigelegt,

dessen fast einen Meter starke Außenwände auf eine größere Hühen-

cntwicklnng schließen lassen. Nach Osten hin setzt sich dieser Saal

in einen nahezu quadratischen Raum fort, der durch eine Apsis

abgeschlossen ist. In beiden Räumen nimmt man die ehemalige Ka-

pelle des Palastes an. Im Westen legt sich au den größeren Saal

ein kleinerer Raum von weit geringerer Mauerstärke, der älter ist

als der Kapellenbau und möglicherweise einen Rest des ursprüng-

liche» Wirtschaftsflügels bildet. Ans dem nördlich des Kapellenflügels

liegenden Geländestück wird die Stelle des großen Saalbaues, der

magna ckomus, vermutet. Die weiteren Grabungen sollen den wei-

teren Verlauf der Ringmauer zeigen und den Palastgrundriß völlig

freilegen.