Professor Albin Egger Lienz.

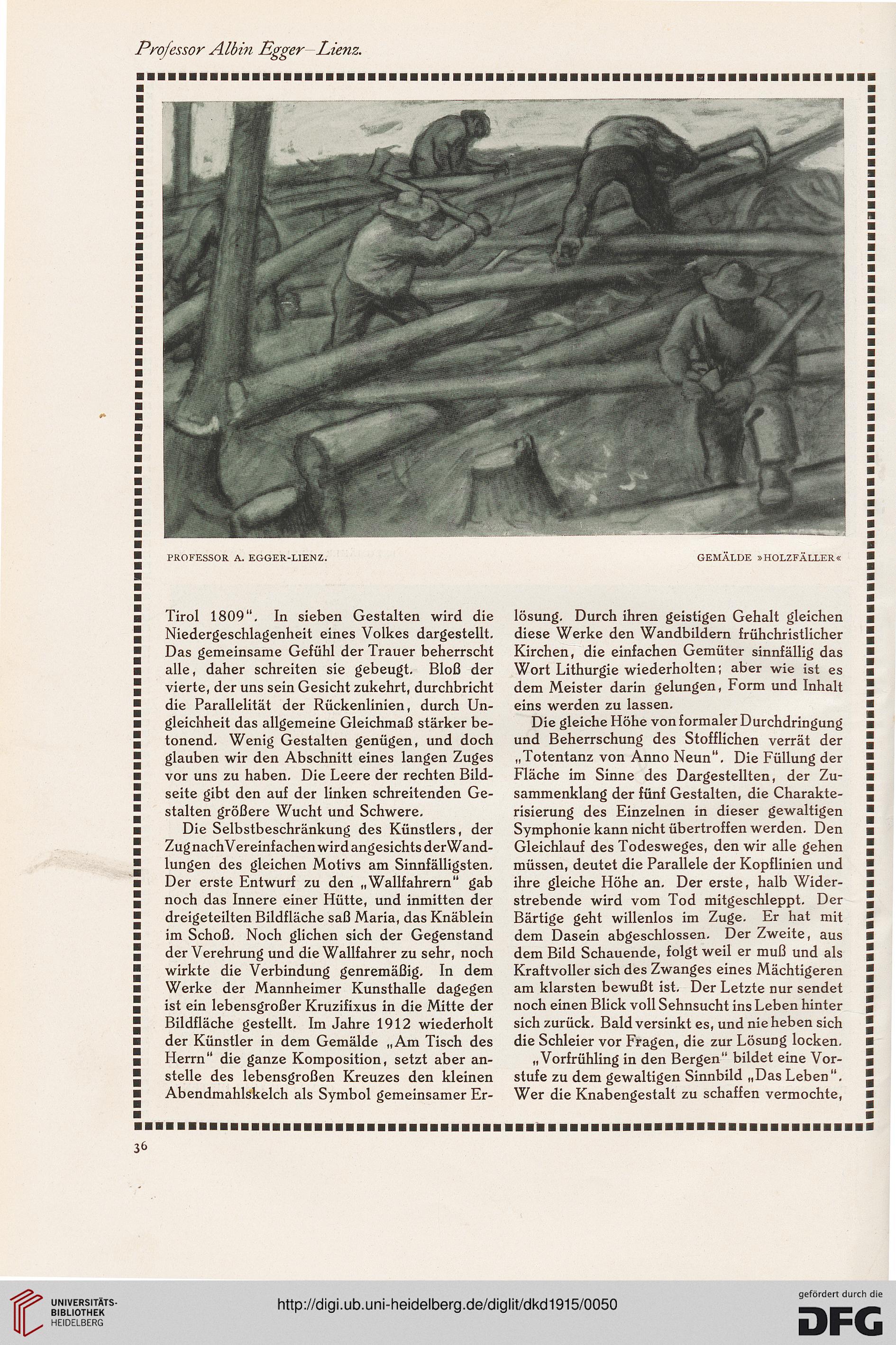

PROFESSOR A. EGGER-LIENZ.

GEMÄLDE »HOLZFÄLLER«

Tirol 1809". In sieben Gestalten wird die

Niedergeschlagenheit eines Volkes dargestellt.

Das gemeinsame Gefühl der Trauer beherrscht

alle, daher schreiten sie gebeugt. Bloß der

vierte, der uns sein Gesicht zukehrt, durchbricht

die Parallelität der Rückenlinien, durch Un-

gleichheit das allgemeine Gleichmaß stärker be-

tonend. Wenig Gestalten genügen, und doch

glauben wir den Abschnitt eines langen Zuges

vor uns zu haben. Die Leere der rechten Bild-

seite gibt den auf der linken schreitenden Ge-

stalten größere Wucht und Schwere.

Die Selbstbeschränkung des Künstlers, der

Zug nach Vereinfachen wird angesichts derWand-

lungen des gleichen Motivs am Sinnfälligsten.

Der erste Entwurf zu den „Wallfahrern" gab

noch das Innere einer Hütte, und inmitten der

dreigeteilten Bildfläche saß Maria, das Knäblein

im Schoß. Noch glichen sich der Gegenstand

der Verehrung und die Wallfahrer zu sehr, noch

wirkte die Verbindung genremäßig. In dem

Werke der Mannheimer Kunsthalle dagegen

ist ein lebensgroßer Kruzifixus in die Mitte der

Bildfläche gestellt. Im Jahre 1912 wiederholt

der Künstler in dem Gemälde „Am Tisch des

Herrn" die ganze Komposition, setzt aber an-

stelle des lebensgroßen Kreuzes den kleinen

Abendmahlskelch als Symbol gemeinsamer Er-

lösung. Durch ihren geistigen Gehalt gleichen

diese Werke den Wandbildern frühchristlicher

Kirchen, die einfachen Gemüter sinnfällig das

Wort Lithurgie wiederholten; aber wie ist es

dem Meister darin gelungen, Form und Inhalt

eins werden zu lassen.

Die gleiche Höhe von formaler Durchdringung

und Beherrschung des Stofflichen verrät der

„Totentanz von Anno Neun". Die Füllung der

Fläche im Sinne des Dargestellten, der Zu-

sammenklang der fünf Gestalten, die Charakte-

risierung des Einzelnen in dieser gewaltigen

Symphonie kann nicht übertroffen werden. Den

Gleichlauf des Todesweges, den wir alle gehen

müssen, deutet die Parallele der Kopflinien und

ihre gleiche Höhe an. Der erste, halb Wider-

strebende wird vom Tod mitgeschleppt. Der

Bärtige geht willenlos im Zuge. Er hat mit

dem Dasein abgeschlossen. Der Zweite, aus

dem Bild Schauende, folgt weil er muß und als

Kraftvoller sich des Zwanges eines Mächtigeren

am klarsten bewußt ist. Der Letzte nur sendet

noch einen Blick voll Sehnsucht ins Leben hinter

sich zurück. Bald versinkt es, und nie heben sich

die Schleier vor Fragen, die zur Lösung locken.

„Vorfrühling in den Bergen" bildet eine Vor-

stufe zu dem gewaltigen Sinnbild „Das Leben".

Wer die Knabengestalt zu schaffen vermochte,

36

PROFESSOR A. EGGER-LIENZ.

GEMÄLDE »HOLZFÄLLER«

Tirol 1809". In sieben Gestalten wird die

Niedergeschlagenheit eines Volkes dargestellt.

Das gemeinsame Gefühl der Trauer beherrscht

alle, daher schreiten sie gebeugt. Bloß der

vierte, der uns sein Gesicht zukehrt, durchbricht

die Parallelität der Rückenlinien, durch Un-

gleichheit das allgemeine Gleichmaß stärker be-

tonend. Wenig Gestalten genügen, und doch

glauben wir den Abschnitt eines langen Zuges

vor uns zu haben. Die Leere der rechten Bild-

seite gibt den auf der linken schreitenden Ge-

stalten größere Wucht und Schwere.

Die Selbstbeschränkung des Künstlers, der

Zug nach Vereinfachen wird angesichts derWand-

lungen des gleichen Motivs am Sinnfälligsten.

Der erste Entwurf zu den „Wallfahrern" gab

noch das Innere einer Hütte, und inmitten der

dreigeteilten Bildfläche saß Maria, das Knäblein

im Schoß. Noch glichen sich der Gegenstand

der Verehrung und die Wallfahrer zu sehr, noch

wirkte die Verbindung genremäßig. In dem

Werke der Mannheimer Kunsthalle dagegen

ist ein lebensgroßer Kruzifixus in die Mitte der

Bildfläche gestellt. Im Jahre 1912 wiederholt

der Künstler in dem Gemälde „Am Tisch des

Herrn" die ganze Komposition, setzt aber an-

stelle des lebensgroßen Kreuzes den kleinen

Abendmahlskelch als Symbol gemeinsamer Er-

lösung. Durch ihren geistigen Gehalt gleichen

diese Werke den Wandbildern frühchristlicher

Kirchen, die einfachen Gemüter sinnfällig das

Wort Lithurgie wiederholten; aber wie ist es

dem Meister darin gelungen, Form und Inhalt

eins werden zu lassen.

Die gleiche Höhe von formaler Durchdringung

und Beherrschung des Stofflichen verrät der

„Totentanz von Anno Neun". Die Füllung der

Fläche im Sinne des Dargestellten, der Zu-

sammenklang der fünf Gestalten, die Charakte-

risierung des Einzelnen in dieser gewaltigen

Symphonie kann nicht übertroffen werden. Den

Gleichlauf des Todesweges, den wir alle gehen

müssen, deutet die Parallele der Kopflinien und

ihre gleiche Höhe an. Der erste, halb Wider-

strebende wird vom Tod mitgeschleppt. Der

Bärtige geht willenlos im Zuge. Er hat mit

dem Dasein abgeschlossen. Der Zweite, aus

dem Bild Schauende, folgt weil er muß und als

Kraftvoller sich des Zwanges eines Mächtigeren

am klarsten bewußt ist. Der Letzte nur sendet

noch einen Blick voll Sehnsucht ins Leben hinter

sich zurück. Bald versinkt es, und nie heben sich

die Schleier vor Fragen, die zur Lösung locken.

„Vorfrühling in den Bergen" bildet eine Vor-

stufe zu dem gewaltigen Sinnbild „Das Leben".

Wer die Knabengestalt zu schaffen vermochte,

36