Die deutsche Landschaft als malerisches Sujet.

mäßigen Ausdruck belanglos ist. Die so ver-

deckte Kluft zwischen der Sensation und der

Gestaltung, der Empfängnis und der Geburt,

dem Erlebnis und dem Werke ist ungeheuer;

was für jene mit Recht gilt, wird hier zu offen-

sichtlichem Unsinn, einfach weil die Erregung

des schöpferischen Triebes persönliche Ange-

legenheit des Künstlers, seine Vollendung im

Werk aber zugleich Sache des Empfängers ist.

Im übrigen erspart die deutliche Sprache der

Tatsachen jeden weiteren theoretischen Be-

weis. Liebermann zeigte die innere Falschheit

seines Dogmas in demselben Augenblick, in-

dem er sich an einen Stoff machte, der einen

sachlichen Eigenwert in sich trug. Man wird

nicht zweifeln können, daß sein „Simson und

Delila"-Bild zu seinen schwächsten Arbeiten

gehört, weil die Inkongruenz zwischen Stoff

und Stil die engen Grenzen des letzteren zu

handgreiflicher Erscheinung bringt. So ergibt

sich also eine enge Verbindung der Persönlich-

keit, des individuellen wie des Zeit-Stiles mit

dem Stoff. Sie tragen eine ganz bestimmte,

prinzipielle und darum nicht überschreitbare

Beziehung zur gesamten realen Welt in sich.

Sie bestimmen die Auswahl aus dieser ebenso

wie ihre Auffassung.

Es fragt sich nun, ob wir auch umgekehrt

von einem Einfluß des Gegenstandes auf das

schaffende Subjekt reden können; ob das Sujet

den Künstler nicht nur zu bestimmten tech-

nischen Handgriffen etc. zwingt, sondern sei-

nen Charakter und seinen Stil bedingt. Wählen

wir zum Objekt die deutsche Landschaft, so

ergibt sich die doppelte Aufgabe, eine Manig-

faltigkeit von Gegenständen vor der theore-

tischen Reflexion auf eine Einheit zu bringen

und aus dem Mannigfaltigen der Anschauungs-

möglichkeiten die eine unserer besonderen

Kunst zu erwählen. Es handelt sich also da-

rum, die spezifisch malerische d. h. optische

Eigenart der deutschen Landschaft im allge-

meinen festzulegen. (Fortsetzung folgt.) max raphael.

Ä

Der interessierte Leser sei auch auf das Buch

„Von Monet zu Picasso" des gleichen Autors

verwiesen. — Versehentlich wurde im Dezem-

berheft 1915, S. 210 Dr. M. R. gedruckt. — schr.

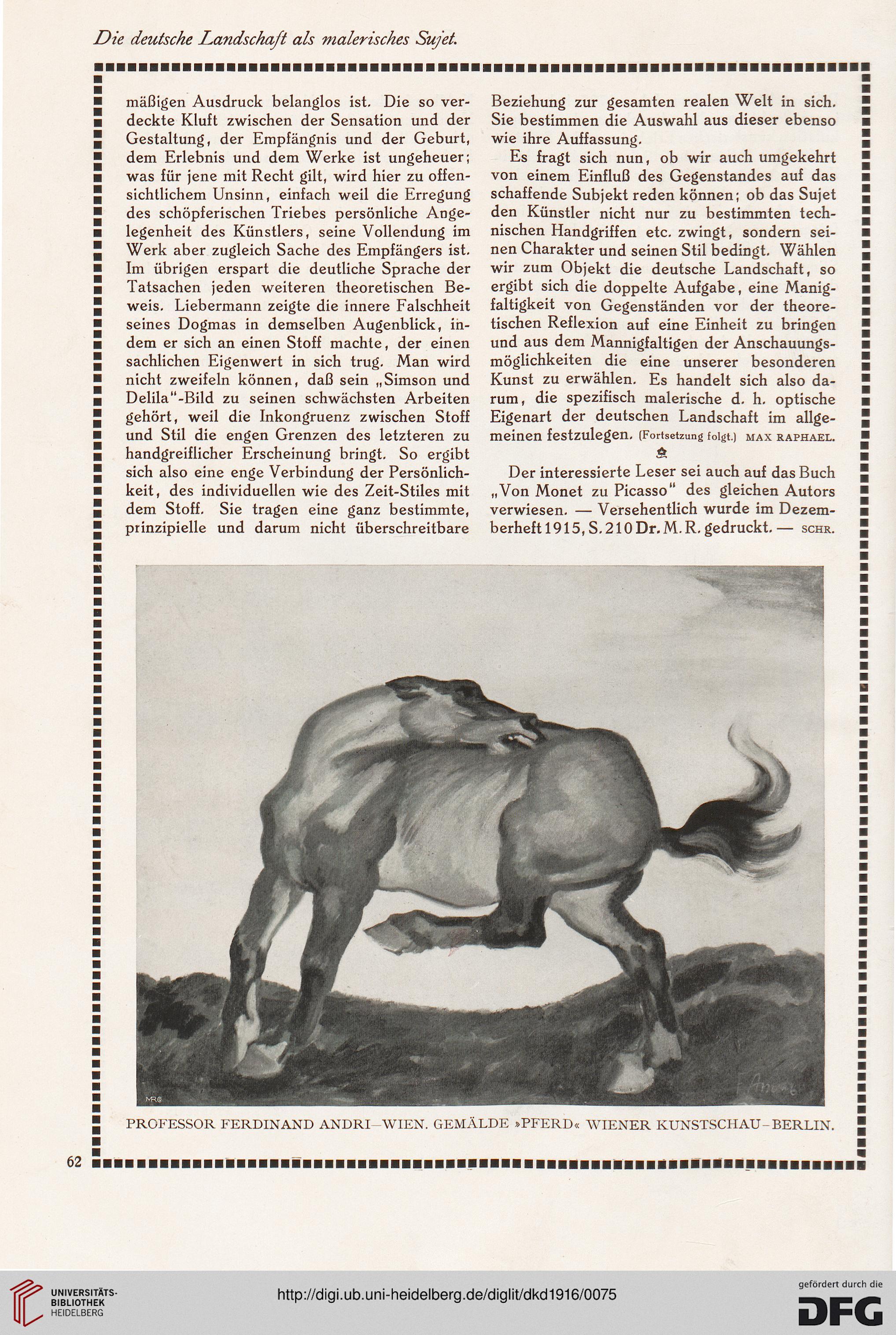

PROFESSOR FERDINAND ANDRI- WIEN. GEMÄLDE »PFERD« "WIENER KUNSTSCIIAU BERLIN.

mäßigen Ausdruck belanglos ist. Die so ver-

deckte Kluft zwischen der Sensation und der

Gestaltung, der Empfängnis und der Geburt,

dem Erlebnis und dem Werke ist ungeheuer;

was für jene mit Recht gilt, wird hier zu offen-

sichtlichem Unsinn, einfach weil die Erregung

des schöpferischen Triebes persönliche Ange-

legenheit des Künstlers, seine Vollendung im

Werk aber zugleich Sache des Empfängers ist.

Im übrigen erspart die deutliche Sprache der

Tatsachen jeden weiteren theoretischen Be-

weis. Liebermann zeigte die innere Falschheit

seines Dogmas in demselben Augenblick, in-

dem er sich an einen Stoff machte, der einen

sachlichen Eigenwert in sich trug. Man wird

nicht zweifeln können, daß sein „Simson und

Delila"-Bild zu seinen schwächsten Arbeiten

gehört, weil die Inkongruenz zwischen Stoff

und Stil die engen Grenzen des letzteren zu

handgreiflicher Erscheinung bringt. So ergibt

sich also eine enge Verbindung der Persönlich-

keit, des individuellen wie des Zeit-Stiles mit

dem Stoff. Sie tragen eine ganz bestimmte,

prinzipielle und darum nicht überschreitbare

Beziehung zur gesamten realen Welt in sich.

Sie bestimmen die Auswahl aus dieser ebenso

wie ihre Auffassung.

Es fragt sich nun, ob wir auch umgekehrt

von einem Einfluß des Gegenstandes auf das

schaffende Subjekt reden können; ob das Sujet

den Künstler nicht nur zu bestimmten tech-

nischen Handgriffen etc. zwingt, sondern sei-

nen Charakter und seinen Stil bedingt. Wählen

wir zum Objekt die deutsche Landschaft, so

ergibt sich die doppelte Aufgabe, eine Manig-

faltigkeit von Gegenständen vor der theore-

tischen Reflexion auf eine Einheit zu bringen

und aus dem Mannigfaltigen der Anschauungs-

möglichkeiten die eine unserer besonderen

Kunst zu erwählen. Es handelt sich also da-

rum, die spezifisch malerische d. h. optische

Eigenart der deutschen Landschaft im allge-

meinen festzulegen. (Fortsetzung folgt.) max raphael.

Ä

Der interessierte Leser sei auch auf das Buch

„Von Monet zu Picasso" des gleichen Autors

verwiesen. — Versehentlich wurde im Dezem-

berheft 1915, S. 210 Dr. M. R. gedruckt. — schr.

PROFESSOR FERDINAND ANDRI- WIEN. GEMÄLDE »PFERD« "WIENER KUNSTSCIIAU BERLIN.