Kopenhagener Porzellan

126

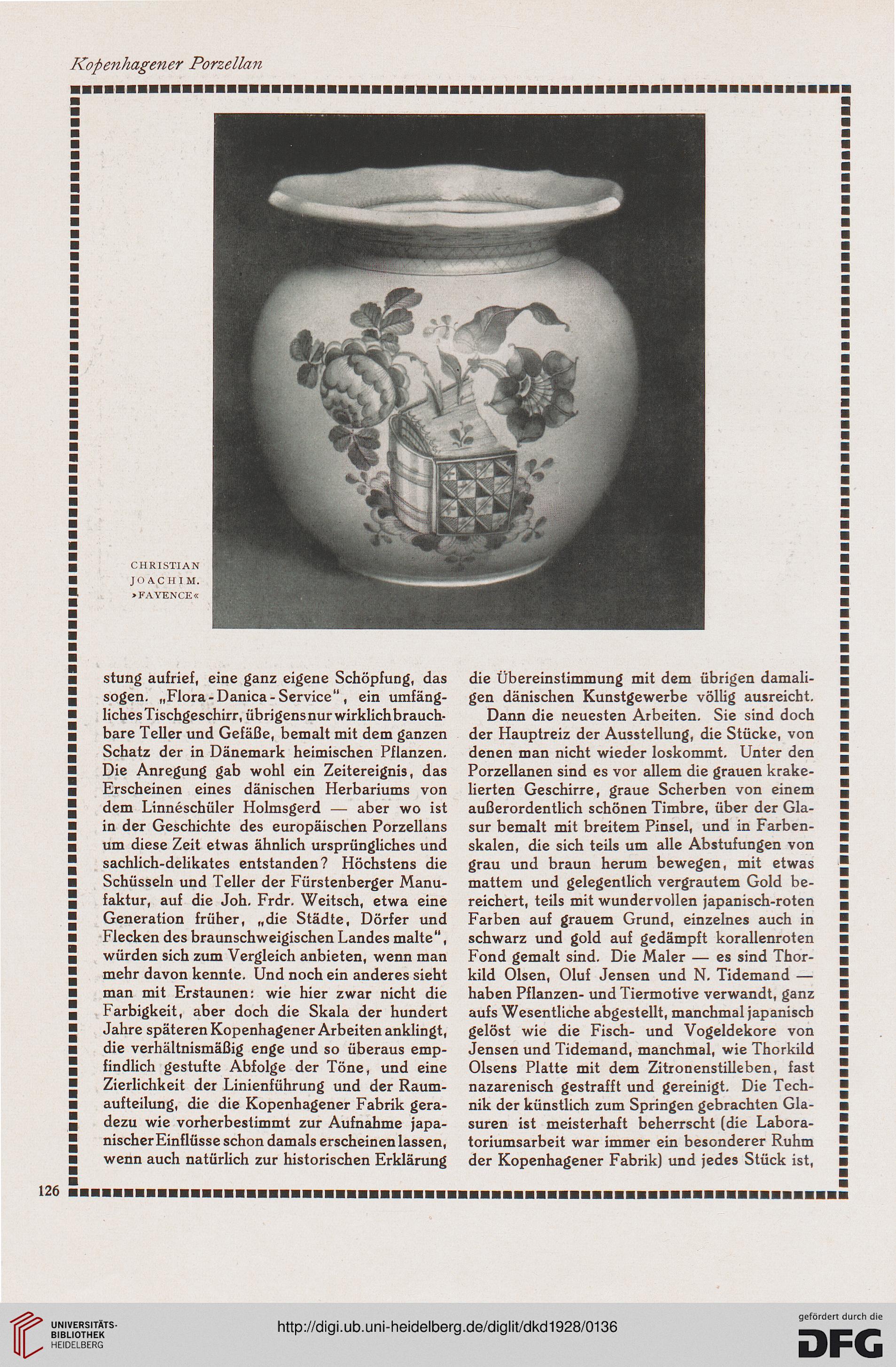

CHRISTIAN

JOACHIM.

»FAYENCE«

stung aufrief, eine ganz eigene Schöpfung, das

sogen. „Flora - Danica - Service " , ein umfäng-

liches Tischgeschirr, übrigens nur wirklich brauch-

bare Teller und Gefäße, bemalt mit dem ganzen

Schatz der in Dänemark heimischen Pflanzen.

Die Anregung gab wohl ein Zeitereignis, das

Erscheinen eines dänischen Herbariums von

dem Linneschüler Holmsgerd — aber wo ist

in der Geschichte des europäischen Porzellans

um diese Zeit etwas ähnlich ursprüngliches und

sachlich-delikates entstanden? Höchstens die

Schüsseln und Teller der Fürstenberger Manu-

faktur, auf die Joh. Frdr. Weitsch, etwa eine

Generation früher, „die Städte, Dörfer und

Flecken des braunschweigischen Landes malte",

würden sich zum Vergleich anbieten, wenn man

mehr davon kennte. Und noch ein anderes sieht

man mit Erstaunen: wie hier zwar nicht die

Farbigkeit, aber doch die Skala der hundert

Jahre späteren Kopenhagener Arbeiten anklingt,

die verhältnismäßig enge und so überaus emp-

findlich gestufte Abfolge der Töne, und eine

Zierlichkeit der Linienführung und der Raum-

aufteilung, die die Kopenhagener Fabrik gera-

dezu wie vorherbestimmt zur Aufnahme japa-

nischer Einflüsse schon damals erscheinen lassen,

wenn auch natürlich zur historischen Erklärung

die Übereinstimmung mit dem übrigen damali-

gen dänischen Kunstgewerbe völlig ausreicht.

Dann die neuesten Arbeiten. Sie sind doch

der Hauptreiz der Ausstellung, die Stücke, von

denen man nicht wieder loskommt. Unter den

Porzellanen sind es vor allem die grauen krake-

lierten Geschirre, graue Scherben von einem

außerordentlich schönen Timbre, über der Gla-

sur bemalt mit breitem Pinsel, und in Farben-

skalen, die sich teils um alle Abstufungen von

grau und braun herum bewegen, mit etwas

mattem und gelegentlich vergrautem Gold be-

reichert, teils mit wundervollen japanisch-roten

Farben auf grauem Grund, einzelnes auch in

schwarz und gold auf gedämpft korallenroten

Fond gemalt sind. Die Maler — es sind Thor-

kild Olsen, Oluf Jensen und N. Tidemand —

haben Pflanzen- und Tiermotive verwandt, ganz

aufs Wesentliche abgestellt, manchmal japanisch

gelöst wie die Fisch- und Vogeldekore von

Jensen und Tidemand, manchmal, wie Thorkild

Olsens Platte mit dem Zitronenstilleben, fast

nazarenisch gestrafft und gereinigt. Die Tech-

nik der künstlich zum Springen gebrachten Gla-

suren ist meisterhaft beherrscht (die Labora-

toriumsarbeit war immer ein besonderer Ruhm

der Kopenhagener Fabrik) und jedes Stück ist,

126

CHRISTIAN

JOACHIM.

»FAYENCE«

stung aufrief, eine ganz eigene Schöpfung, das

sogen. „Flora - Danica - Service " , ein umfäng-

liches Tischgeschirr, übrigens nur wirklich brauch-

bare Teller und Gefäße, bemalt mit dem ganzen

Schatz der in Dänemark heimischen Pflanzen.

Die Anregung gab wohl ein Zeitereignis, das

Erscheinen eines dänischen Herbariums von

dem Linneschüler Holmsgerd — aber wo ist

in der Geschichte des europäischen Porzellans

um diese Zeit etwas ähnlich ursprüngliches und

sachlich-delikates entstanden? Höchstens die

Schüsseln und Teller der Fürstenberger Manu-

faktur, auf die Joh. Frdr. Weitsch, etwa eine

Generation früher, „die Städte, Dörfer und

Flecken des braunschweigischen Landes malte",

würden sich zum Vergleich anbieten, wenn man

mehr davon kennte. Und noch ein anderes sieht

man mit Erstaunen: wie hier zwar nicht die

Farbigkeit, aber doch die Skala der hundert

Jahre späteren Kopenhagener Arbeiten anklingt,

die verhältnismäßig enge und so überaus emp-

findlich gestufte Abfolge der Töne, und eine

Zierlichkeit der Linienführung und der Raum-

aufteilung, die die Kopenhagener Fabrik gera-

dezu wie vorherbestimmt zur Aufnahme japa-

nischer Einflüsse schon damals erscheinen lassen,

wenn auch natürlich zur historischen Erklärung

die Übereinstimmung mit dem übrigen damali-

gen dänischen Kunstgewerbe völlig ausreicht.

Dann die neuesten Arbeiten. Sie sind doch

der Hauptreiz der Ausstellung, die Stücke, von

denen man nicht wieder loskommt. Unter den

Porzellanen sind es vor allem die grauen krake-

lierten Geschirre, graue Scherben von einem

außerordentlich schönen Timbre, über der Gla-

sur bemalt mit breitem Pinsel, und in Farben-

skalen, die sich teils um alle Abstufungen von

grau und braun herum bewegen, mit etwas

mattem und gelegentlich vergrautem Gold be-

reichert, teils mit wundervollen japanisch-roten

Farben auf grauem Grund, einzelnes auch in

schwarz und gold auf gedämpft korallenroten

Fond gemalt sind. Die Maler — es sind Thor-

kild Olsen, Oluf Jensen und N. Tidemand —

haben Pflanzen- und Tiermotive verwandt, ganz

aufs Wesentliche abgestellt, manchmal japanisch

gelöst wie die Fisch- und Vogeldekore von

Jensen und Tidemand, manchmal, wie Thorkild

Olsens Platte mit dem Zitronenstilleben, fast

nazarenisch gestrafft und gereinigt. Die Tech-

nik der künstlich zum Springen gebrachten Gla-

suren ist meisterhaft beherrscht (die Labora-

toriumsarbeit war immer ein besonderer Ruhm

der Kopenhagener Fabrik) und jedes Stück ist,