K. TRIER

„Merkwürdig ist, wie nach so vielen Ver-

änderungen die ursprüngliche Raumgesin-

nung der römischen Anlage doch immer

wieder als unzerstörbarer Charakter durch-

drang. Er ist stärker als alle Unterschiede

der Formgebung im Einzelnen und erzeugt

ein Raumbild, dem in der nordischen Bau-

kunst nichts ähnlich ist.“722

Trier, das westlichste Bistum des Reiches

und das zuletzt betrachtete dieses Ver-

gleichs, kann als Archetyp der ebenso

durch Tradition geheiligten wie durch rea-

len Machtverlust geschwächten geistlichen

Fürstentümer gelten. Als Erzbistum ohne

Suffragane723 und ohne zusammenhängen-

des Territorium, hart an der französischen

Grenze gelegen und somit stetig von mili-

tärischen Auseinandersetzungen betroffen,

konnte der Erzstuhl nur auf seine uralte

Herkunft, nämlich die Stiftung des Domes

durch die Hl. Helena, die Mutter des ersten

christlichen Kaisers Konstantin, verweisen.

Nach dem 30-jährigen Krieg zählte die

Stadt noch 3800 Einwohner: Das einst

mächtige Zentrum des Moselraumes schien

in der Neuzeit „eher ein abdorrender als ein

aufblühender Ast724 zu sein.

Im Unterschied zu allen anderen „uralten“

Kirchen des Reiches stand der spätantike

Gründungsbau dieses ältesten Gotteshauses

Deutschlands noch weitgehend aufrecht

und bildete den östlichen Teil des romani-

schen, doppelchörigen Domes725 (VI.47).

Anders als in Mainz hatte sich hier der Ost-

chor als liturgisches Zentrum herausgebil-

det, denn durch die Lage am Ostufer der

Mosel waren Stadt und Domplatz der Ka-

thedrale im Westen vorgelagert und dies so-

mit die Hauptzugangsseite. Dieser Orientie-

rung wurde im 12. Jahrhundert durch die

Anfügung eines polygonalen Langchores

an den zuvor flachen östlichen Abschluß

Rechnung getragen <221>. Die Übertra-

gung der Hauptreliquie der Kirche, des so-

genannten „Heiligen Rocks“ oder „Tunika

Christi“ in den neuerbauten östlichen Pe-

terschor 1196 bestätigte dessen Funktion als

Chorus summus.

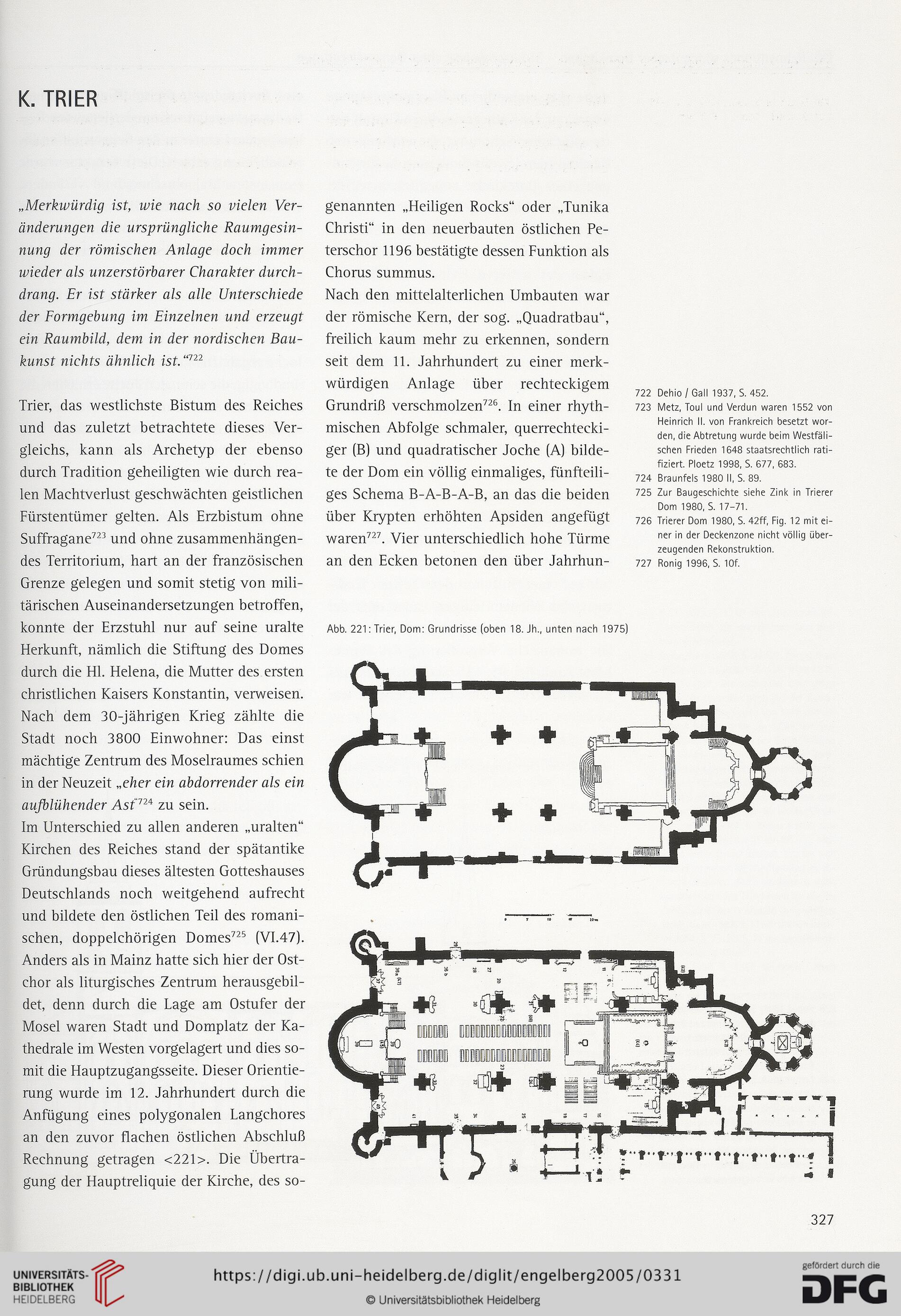

Nach den mittelalterlichen Umbauten war

der römische Kern, der sog. „Quadratbau“,

freilich kaum mehr zu erkennen, sondern

seit dem 11. Jahrhundert zu einer merk-

würdigen Anlage über rechteckigem

Grundriß verschmolzen726. In einer rhyth-

mischen Abfolge schmaler, querrechtecki-

ger (B) und quadratischer Joche (A) bilde-

te der Dom ein völlig einmaliges, fünfteili-

ges Schema B-A-B-A-B, an das die beiden

über Krypten erhöhten Apsiden angefügt

waren727. Vier unterschiedlich hohe Türme

an den Ecken betonen den über Jahrhun-

722 Dehio / Gall 1937, S. 452.

723 Metz, Toul und Verdun waren 1552 von

Heinrich II. von Frankreich besetzt wor-

den, die Abtretung wurde beim Westfäli-

schen Frieden 1648 staatsrechtlich rati-

fiziert. Ploetz 1998, S. 677, 683.

724 Braunfels 1980 II, S. 89.

725 Zur Baugeschichte siehe Zink in Trierer

Dom 1980, S. 17-71.

726 Trierer Dom 1980, S. 42ff, Fig. 12 mit ei-

ner in der Deckenzone nicht völlig über-

zeugenden Rekonstruktion.

727 Ronig 1996, S. 10f.

Abb. 221: Trier, Dom: Grundrisse (oben 18. Jh., unten nach 1975)

327

„Merkwürdig ist, wie nach so vielen Ver-

änderungen die ursprüngliche Raumgesin-

nung der römischen Anlage doch immer

wieder als unzerstörbarer Charakter durch-

drang. Er ist stärker als alle Unterschiede

der Formgebung im Einzelnen und erzeugt

ein Raumbild, dem in der nordischen Bau-

kunst nichts ähnlich ist.“722

Trier, das westlichste Bistum des Reiches

und das zuletzt betrachtete dieses Ver-

gleichs, kann als Archetyp der ebenso

durch Tradition geheiligten wie durch rea-

len Machtverlust geschwächten geistlichen

Fürstentümer gelten. Als Erzbistum ohne

Suffragane723 und ohne zusammenhängen-

des Territorium, hart an der französischen

Grenze gelegen und somit stetig von mili-

tärischen Auseinandersetzungen betroffen,

konnte der Erzstuhl nur auf seine uralte

Herkunft, nämlich die Stiftung des Domes

durch die Hl. Helena, die Mutter des ersten

christlichen Kaisers Konstantin, verweisen.

Nach dem 30-jährigen Krieg zählte die

Stadt noch 3800 Einwohner: Das einst

mächtige Zentrum des Moselraumes schien

in der Neuzeit „eher ein abdorrender als ein

aufblühender Ast724 zu sein.

Im Unterschied zu allen anderen „uralten“

Kirchen des Reiches stand der spätantike

Gründungsbau dieses ältesten Gotteshauses

Deutschlands noch weitgehend aufrecht

und bildete den östlichen Teil des romani-

schen, doppelchörigen Domes725 (VI.47).

Anders als in Mainz hatte sich hier der Ost-

chor als liturgisches Zentrum herausgebil-

det, denn durch die Lage am Ostufer der

Mosel waren Stadt und Domplatz der Ka-

thedrale im Westen vorgelagert und dies so-

mit die Hauptzugangsseite. Dieser Orientie-

rung wurde im 12. Jahrhundert durch die

Anfügung eines polygonalen Langchores

an den zuvor flachen östlichen Abschluß

Rechnung getragen <221>. Die Übertra-

gung der Hauptreliquie der Kirche, des so-

genannten „Heiligen Rocks“ oder „Tunika

Christi“ in den neuerbauten östlichen Pe-

terschor 1196 bestätigte dessen Funktion als

Chorus summus.

Nach den mittelalterlichen Umbauten war

der römische Kern, der sog. „Quadratbau“,

freilich kaum mehr zu erkennen, sondern

seit dem 11. Jahrhundert zu einer merk-

würdigen Anlage über rechteckigem

Grundriß verschmolzen726. In einer rhyth-

mischen Abfolge schmaler, querrechtecki-

ger (B) und quadratischer Joche (A) bilde-

te der Dom ein völlig einmaliges, fünfteili-

ges Schema B-A-B-A-B, an das die beiden

über Krypten erhöhten Apsiden angefügt

waren727. Vier unterschiedlich hohe Türme

an den Ecken betonen den über Jahrhun-

722 Dehio / Gall 1937, S. 452.

723 Metz, Toul und Verdun waren 1552 von

Heinrich II. von Frankreich besetzt wor-

den, die Abtretung wurde beim Westfäli-

schen Frieden 1648 staatsrechtlich rati-

fiziert. Ploetz 1998, S. 677, 683.

724 Braunfels 1980 II, S. 89.

725 Zur Baugeschichte siehe Zink in Trierer

Dom 1980, S. 17-71.

726 Trierer Dom 1980, S. 42ff, Fig. 12 mit ei-

ner in der Deckenzone nicht völlig über-

zeugenden Rekonstruktion.

727 Ronig 1996, S. 10f.

Abb. 221: Trier, Dom: Grundrisse (oben 18. Jh., unten nach 1975)

327