Hinweis: Dies ist eine zusätzlich gescannte Seite, um Farbkeil und Maßstab abbilden zu können.

0.5

1 cm

TI. Niederaltaich

war beim Neubau seiner Apsis offensichtlich an

die Vorgaben Pawangers gebunden. Die Idee ei-

ner Inversion von Mönchschor und Retabel hat-

te man offensichtlich aus der Nachbarabtei Met-

ten übernommen, deren gotischer Langchor ab

1712 in dieser Form umgebaut worden war

(Vergl. auch Banz, St. Emmeram0 <452>, Mal-

lersdorP). Die Tiefersetzung der Emporen im Chor

erlaubte eine optisch günstige Anbringung der

Prälatenloge an der Nordseite und wahrschein-

lich auch einen ebenen Übergang zu den heute

nicht mehr vorhandenen Konventsbauten. Der

Höhenversprung zwischen Mittelschiff und Chor

gelang ohne störenden Bruch, weil in Pawangers

Architektur die Stuckpilaster mit ihren mächtig

ausladenden, umlaufenden Gebälken als eigent-

lich tragende Glieder empfunden werden; die

Emporen erscheinen dagegen als statisch sekun-

däre Einbauten.

Die Gestaltung des Chores wirkt weniger über-

zeugend, denn während die Emporenbrüstungen

im Langhaus mit der Oberkante der Kapitelle ei-

ne durchlaufende Horizontale bilden, sind die

Stützen im Presbyterium unangenehm ver-

schlankt und die im Langhaus vorteilhaft ver-

deckten Laibungen der Arkaden störend offen-

gelegt: Die Stützen erweisen sich hier als kahle

durchbrochene Mauern, während im Langhaus

möchten.“ (Hartig S. 249). Guldan (1970, S. 28)

charakterisiert Pawangers Renowitio-Konzept als

„ [...] für das beginnende 18. Jahrhundert kenn-

zeichnende Ausgewogenheit zwischen großzügig

bemessener Malfläche und einem beherrschenden,

von der Architektur her bestimmten Gliede-

rungssystem [...] vornehmer Zurückhaltung.“

Beide Räume unterscheiden sich in ihrem Quer-

schnitt: Während Niederaltaich vor dem Umbau

eine echte Halle war, ist Freising eine Emporen-

basilika. Die Seitenschiffe sind in der Domkirche

klar abgetrennt und für die Raumwirkung uner-

heblich, das Mittelschiff von vorwiegend ge-

schlossenen Wänden unter durchlaufendem Ge-

bälk begrenzt. Die romanische Kirche besitzt

nicht die Weite und Freiheit der gotischen, und

dieser Unterschied der Bauten führte auch zu dif-

ferierenden Renovatio-Konzepten.

Sucht man nach der überzeugenderen Raumwir-

kung, der geschlosseneren gestalterischen Lö-

sung, so neigt man Pawanger zu: Sein Konzept

ist architektonisch, nicht dekorativ gedacht, kon-

sequent durchgestaltet und dem vorgefundenen

Bau wie ein Maßanzug übergestreift, während die

grelle, aufgeregte Buntheit der Asam in Freising

sich entschlossen gegen den monotonen Grund-

charakter des Raumes richtet. Der Bandwerk-

stuck der Italiener d’Allio bleibt der Architektur

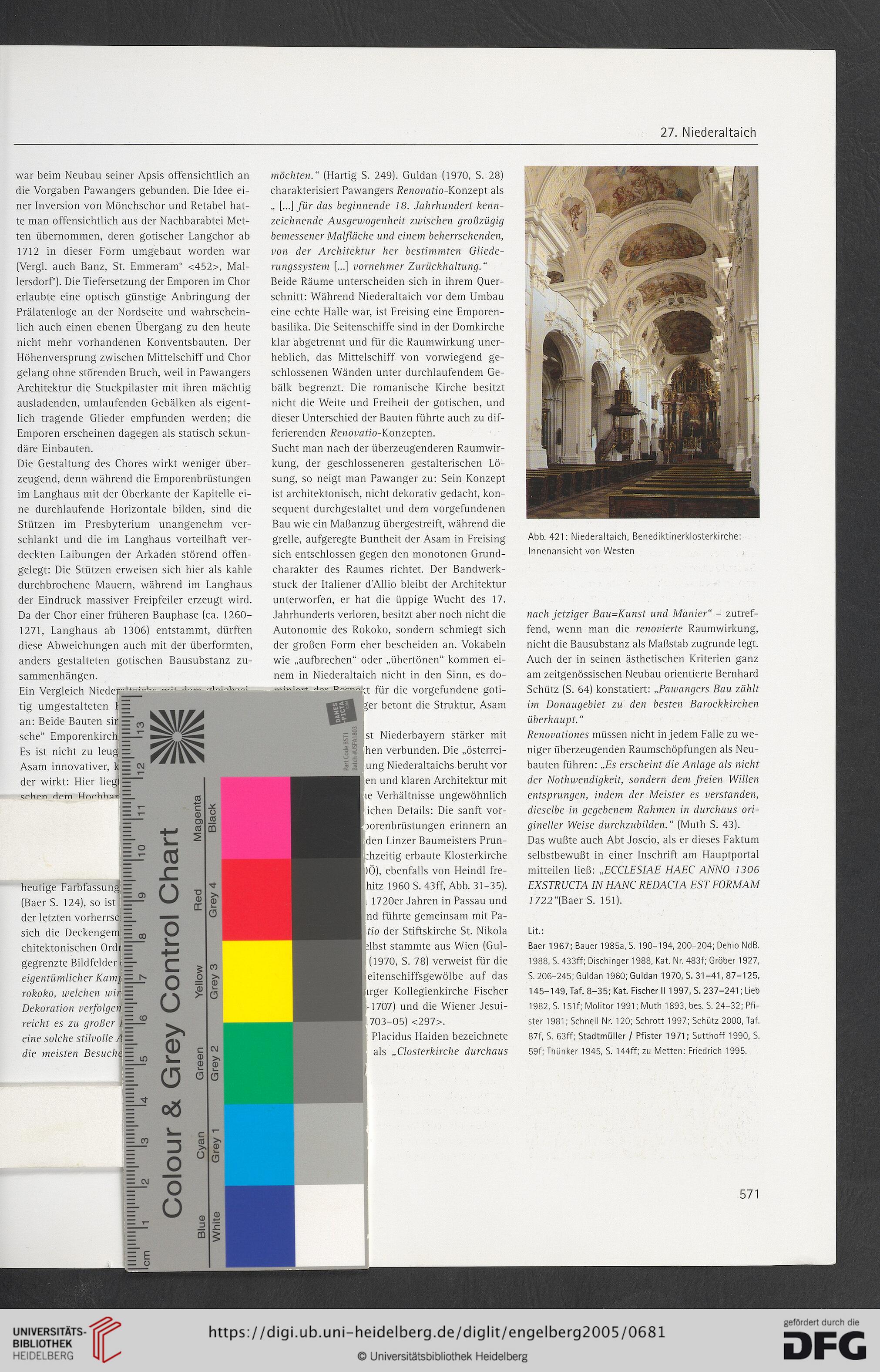

Abb. 421: Niederaltaich, Benediktinerklosterkirche:

Innenansicht von Westen

der Eindruck massiver Freipfeiler erzeugt wird.

Da der Chor einer früheren Bauphase (ca. 1260-

1271, Langhaus ab 1306) entstammt, dürften

unterworfen, er hat die üppige Wucht des 17.

Jahrhunderts verloren, besitzt aber noch nicht die

Autonomie des Rokoko, sondern schmiegt sich

nach Jetziger Bau=Kunst und Manier“ - zutref-

fend, wenn man die renovierte Raumwirkung,

o

571

heutige Farbfassung

(Baer S. 124), so ist I

der letzten vorherrsc

sich die Deckengem

chitektonischen Ordi

gegrenzte Bildfelder i

eigentümlicher Kam],

rokoko, welchen wir,

Dekoration verfolgen

reicht es zu großer 1

eine solche stilvolle A

die meisten Besuche

Lit:

Baer 1967; Bauer 1985a, S. 190-194, 200-204; Dehio NdB.

1988, S. 433ff; Dischinger 1988, Kat. Nr. 483f; Gröber 1927,

S. 206-245; Guldan 1960; Guldan 1970, S. 31-41, 87-125,

145-149, Taf. 8-35; Kat. Fischer II 1997, S. 237-241; Lieb

1982, S. 151f; Molitor 1991; Muth 1893, bes. S. 24-32; Pfi-

ster 1981; Schnell Nr. 120; Schrott 1997; Schütz 2000, Taf.

87f, S. 63ff; Stadtmüller / Pfister 1971; Sutthoff 1990, S.

59f;Thünker 1945, S. 144ff; zu Metten: Friedrich 1995.

st Niederbayern stärker mit

hen verbunden. Die „österrei-

ung Niederaltaichs beruht vor

en und klaren Architektur mit

le Verhältnisse ungewöhnlich

ichen Details: Die sanft vor-

borenbrüstungen erinnern an

den Linzer Baumeisters Prun-

chzeitig erbaute Klosterkirche

)Ö), ebenfalls von Heindl fre-

hitz 1960 S. 43ff, Abb. 31-35).

i 1720er Jahren in Passau und

nd führte gemeinsam mit Pa-

tio der Stiftskirche St. Nikola

Gibst stammte aus Wien (Gul-

(1970, S. 78) verweist für die

kitenschiffsgewölbe auf das

Hrger Kollegienkirche Fischer

1-1707) und die Wiener Jesui-

703-05) <297>.

Placidus Haiden bezeichnete

als „Klosterkirche durchaus

diese Abweichungen auch mit der überformten,

anders gestalteten gotischen Bausubstanz Zu-

sammenhängen.

Ein Vergleich Nieder^

tig umgestalteten I

an: Beide Bauten sir

sehe“ Emporenkirch

Es ist nicht zu leug

Asam innovativer, k

der wirkt: Hier liegt

cehpn dpm Hncbhor

nicht die Bausubstanz als Maßstab zugrunde legt.

Auch der in seinen ästhetischen Kriterien ganz

am zeitgenössischen Neubau orientierte Bernhard

Schütz (S. 64) konstatiert: „Pawangers Bau zählt

im Donaugebiet zu den besten Barockkirchen

überhaupt.“

Renovationes müssen nicht in jedem Falle zu we-

niger überzeugenden Raumschöpfungen als Neu-

bauten führen: „Es erscheint die Anlage als nicht

der Nothwendigkeit, sondern dem freien Willen

entsprungen, indem der Meister es verstanden,

dieselbe in gegebenem Rahmen in durchaus ori-

gineller Weise durchzubilden.“ (Muth S. 43).

Das wußte auch Abt Joscio, als er dieses Faktum

selbstbewußt in einer Inschrift am Hauptportal

mitteilen ließ: „ECCLESIAE HAEC ANNO 1306

EXSTRUCTA IN HANG REDACTA EST FORMAM

1722 “(Baer S. 151).

der großen Form eher bescheiden an. Vokabeln

wie „aufbrechen“ oder „übertönen“ kommen ei-

nem in Niederaltaich nicht in den Sinn, es do-

'kt für die vorgefundene güti-

ger betont die Struktur, Asam

o

o

war beim Neubau seiner Apsis offensichtlich an

die Vorgaben Pawangers gebunden. Die Idee ei-

ner Inversion von Mönchschor und Retabel hat-

te man offensichtlich aus der Nachbarabtei Met-

ten übernommen, deren gotischer Langchor ab

1712 in dieser Form umgebaut worden war

(Vergl. auch Banz, St. Emmeram0 <452>, Mal-

lersdorP). Die Tiefersetzung der Emporen im Chor

erlaubte eine optisch günstige Anbringung der

Prälatenloge an der Nordseite und wahrschein-

lich auch einen ebenen Übergang zu den heute

nicht mehr vorhandenen Konventsbauten. Der

Höhenversprung zwischen Mittelschiff und Chor

gelang ohne störenden Bruch, weil in Pawangers

Architektur die Stuckpilaster mit ihren mächtig

ausladenden, umlaufenden Gebälken als eigent-

lich tragende Glieder empfunden werden; die

Emporen erscheinen dagegen als statisch sekun-

däre Einbauten.

Die Gestaltung des Chores wirkt weniger über-

zeugend, denn während die Emporenbrüstungen

im Langhaus mit der Oberkante der Kapitelle ei-

ne durchlaufende Horizontale bilden, sind die

Stützen im Presbyterium unangenehm ver-

schlankt und die im Langhaus vorteilhaft ver-

deckten Laibungen der Arkaden störend offen-

gelegt: Die Stützen erweisen sich hier als kahle

durchbrochene Mauern, während im Langhaus

möchten.“ (Hartig S. 249). Guldan (1970, S. 28)

charakterisiert Pawangers Renowitio-Konzept als

„ [...] für das beginnende 18. Jahrhundert kenn-

zeichnende Ausgewogenheit zwischen großzügig

bemessener Malfläche und einem beherrschenden,

von der Architektur her bestimmten Gliede-

rungssystem [...] vornehmer Zurückhaltung.“

Beide Räume unterscheiden sich in ihrem Quer-

schnitt: Während Niederaltaich vor dem Umbau

eine echte Halle war, ist Freising eine Emporen-

basilika. Die Seitenschiffe sind in der Domkirche

klar abgetrennt und für die Raumwirkung uner-

heblich, das Mittelschiff von vorwiegend ge-

schlossenen Wänden unter durchlaufendem Ge-

bälk begrenzt. Die romanische Kirche besitzt

nicht die Weite und Freiheit der gotischen, und

dieser Unterschied der Bauten führte auch zu dif-

ferierenden Renovatio-Konzepten.

Sucht man nach der überzeugenderen Raumwir-

kung, der geschlosseneren gestalterischen Lö-

sung, so neigt man Pawanger zu: Sein Konzept

ist architektonisch, nicht dekorativ gedacht, kon-

sequent durchgestaltet und dem vorgefundenen

Bau wie ein Maßanzug übergestreift, während die

grelle, aufgeregte Buntheit der Asam in Freising

sich entschlossen gegen den monotonen Grund-

charakter des Raumes richtet. Der Bandwerk-

stuck der Italiener d’Allio bleibt der Architektur

Abb. 421: Niederaltaich, Benediktinerklosterkirche:

Innenansicht von Westen

der Eindruck massiver Freipfeiler erzeugt wird.

Da der Chor einer früheren Bauphase (ca. 1260-

1271, Langhaus ab 1306) entstammt, dürften

unterworfen, er hat die üppige Wucht des 17.

Jahrhunderts verloren, besitzt aber noch nicht die

Autonomie des Rokoko, sondern schmiegt sich

nach Jetziger Bau=Kunst und Manier“ - zutref-

fend, wenn man die renovierte Raumwirkung,

o

571

heutige Farbfassung

(Baer S. 124), so ist I

der letzten vorherrsc

sich die Deckengem

chitektonischen Ordi

gegrenzte Bildfelder i

eigentümlicher Kam],

rokoko, welchen wir,

Dekoration verfolgen

reicht es zu großer 1

eine solche stilvolle A

die meisten Besuche

Lit:

Baer 1967; Bauer 1985a, S. 190-194, 200-204; Dehio NdB.

1988, S. 433ff; Dischinger 1988, Kat. Nr. 483f; Gröber 1927,

S. 206-245; Guldan 1960; Guldan 1970, S. 31-41, 87-125,

145-149, Taf. 8-35; Kat. Fischer II 1997, S. 237-241; Lieb

1982, S. 151f; Molitor 1991; Muth 1893, bes. S. 24-32; Pfi-

ster 1981; Schnell Nr. 120; Schrott 1997; Schütz 2000, Taf.

87f, S. 63ff; Stadtmüller / Pfister 1971; Sutthoff 1990, S.

59f;Thünker 1945, S. 144ff; zu Metten: Friedrich 1995.

st Niederbayern stärker mit

hen verbunden. Die „österrei-

ung Niederaltaichs beruht vor

en und klaren Architektur mit

le Verhältnisse ungewöhnlich

ichen Details: Die sanft vor-

borenbrüstungen erinnern an

den Linzer Baumeisters Prun-

chzeitig erbaute Klosterkirche

)Ö), ebenfalls von Heindl fre-

hitz 1960 S. 43ff, Abb. 31-35).

i 1720er Jahren in Passau und

nd führte gemeinsam mit Pa-

tio der Stiftskirche St. Nikola

Gibst stammte aus Wien (Gul-

(1970, S. 78) verweist für die

kitenschiffsgewölbe auf das

Hrger Kollegienkirche Fischer

1-1707) und die Wiener Jesui-

703-05) <297>.

Placidus Haiden bezeichnete

als „Klosterkirche durchaus

diese Abweichungen auch mit der überformten,

anders gestalteten gotischen Bausubstanz Zu-

sammenhängen.

Ein Vergleich Nieder^

tig umgestalteten I

an: Beide Bauten sir

sehe“ Emporenkirch

Es ist nicht zu leug

Asam innovativer, k

der wirkt: Hier liegt

cehpn dpm Hncbhor

nicht die Bausubstanz als Maßstab zugrunde legt.

Auch der in seinen ästhetischen Kriterien ganz

am zeitgenössischen Neubau orientierte Bernhard

Schütz (S. 64) konstatiert: „Pawangers Bau zählt

im Donaugebiet zu den besten Barockkirchen

überhaupt.“

Renovationes müssen nicht in jedem Falle zu we-

niger überzeugenden Raumschöpfungen als Neu-

bauten führen: „Es erscheint die Anlage als nicht

der Nothwendigkeit, sondern dem freien Willen

entsprungen, indem der Meister es verstanden,

dieselbe in gegebenem Rahmen in durchaus ori-

gineller Weise durchzubilden.“ (Muth S. 43).

Das wußte auch Abt Joscio, als er dieses Faktum

selbstbewußt in einer Inschrift am Hauptportal

mitteilen ließ: „ECCLESIAE HAEC ANNO 1306

EXSTRUCTA IN HANG REDACTA EST FORMAM

1722 “(Baer S. 151).

der großen Form eher bescheiden an. Vokabeln

wie „aufbrechen“ oder „übertönen“ kommen ei-

nem in Niederaltaich nicht in den Sinn, es do-

'kt für die vorgefundene güti-

ger betont die Struktur, Asam

o

o