EIN METZER

ELFENBEINBISGlQFSSTÄB

Von OTTO HCERTH [Freiburg i. Breisgau).

JLm Dienste der kirchlichen Kleinkunst spielt

die Elfenbeinplastik während des ersten Jahrtausends

eine ziemlich hervorragende Rolle. Um nur an den

figuralen Schmuck der liturgisch bedeutsamen Dip-

tychen und der aus der Antike übernommenen

Pyxiden — Kapselnbehälter für die Hostien — zu

erinnern, so sind für unsere Kenntnis besonders

wichtig auch die Elfenbeinreliefs auf Buchdeckeln von

Evangeliarien, Missalen, Sakramentarien, Bibelhandschriften etc., von denen Metz

selbst eine nicht unbeträchtliche Anzahl besaß (zumeist jetzt in Paris, Bibl. Nat).

Auffallenderweise scheint, mit dem Einsetzen der sog. Protorenaissance in Frankreich,

die Produktion zurücke-e^aneen zu sein, ohne daß damit indes die Tradition

gelockert worden wäre; denn ab Mitte des 13. Jahrhunderts sehen wir die Elfen-

beinplastik wieder in voller Blüte. Hatte dieser Zweig der Kleinkunst jedoch unter

den Karolingern und den Ottonen, ganz unabhängig von den nur erst rohen

Versuchen der Steinplastik, Werke von großer Feinheit und relativer Freiheit

hervorgebracht, so wäre die Frage noch zu untersuchen — die hier nur gestreift

werden kann — ob die Schöpfungen, die unter dem Einfluß jener Renaissance-

bewegung stehen und in denen sich die charakteristische Umwälzung ebenfalls

bemerkbar macht, die Stilwandlungen der gleichzeitigen Steinplastik spiegeln, oder

aber, ob dieser Kunstzweig, vermöge seiner langgeübten und ausgebildeten Technik,

auch in dieser Epoche selbständig geblieben ist.

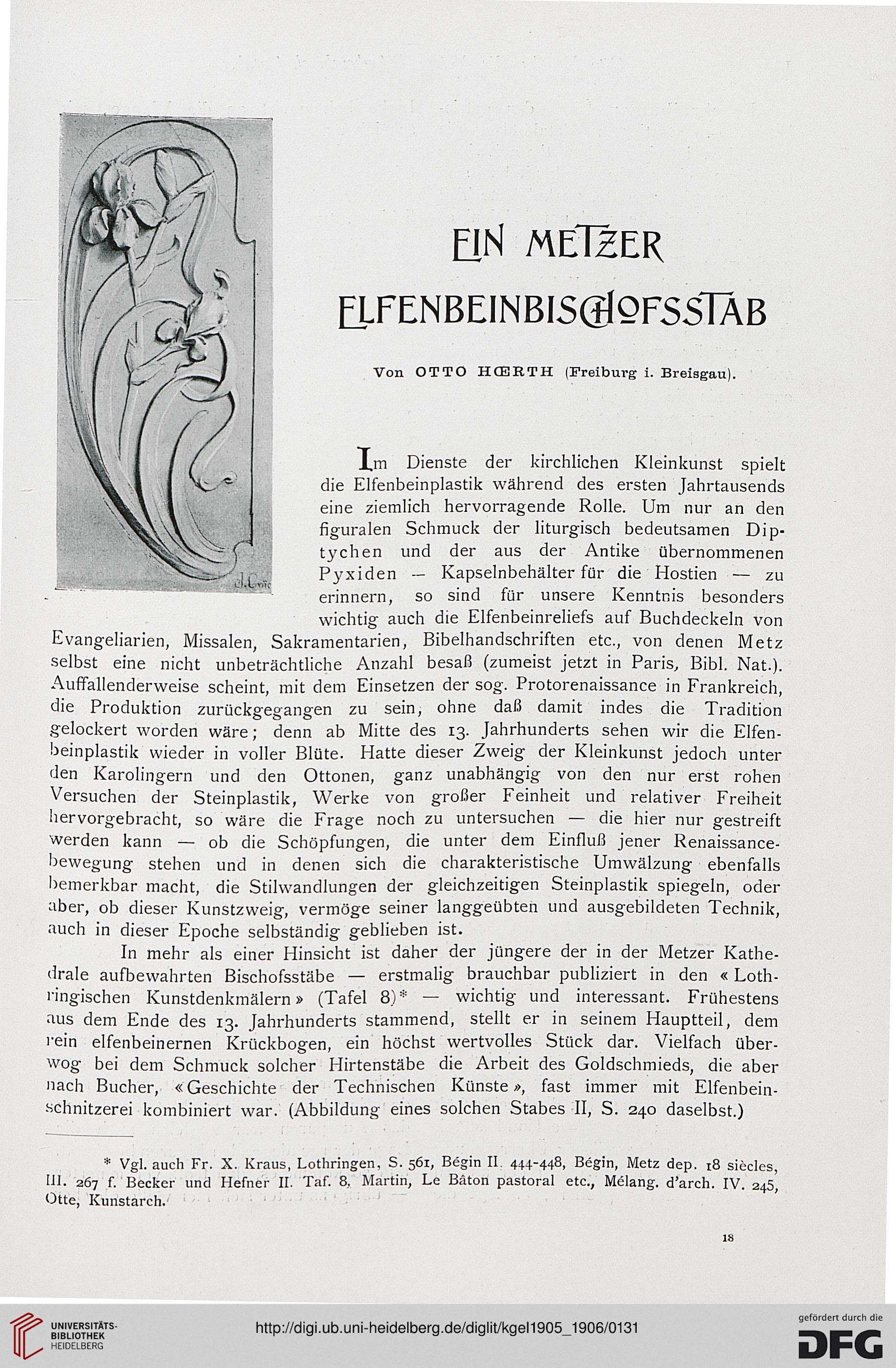

In mehr als einer Hinsicht ist daher der jüngere der in der Metzer Kathe-

drale aufbewahrten Bischofsstäbe — erstmalig brauchbar publiziert in den « Loth-

ringischen Kunstdenkmälern» (Tafel 8)* — wichtig und interessant. Frühestens

aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammend, stellt er in seinem Hauptteil, dem

rein elfenbeinernen Krückbogen, ein höchst wertvolles Stück dar. Vielfach über-

wog bei dem Schmuck solcher Hirtenstäbe die Arbeit des Goldschmieds, die aber

nach Bucher, «Geschichte der Technischen Künste», fast immer mit Elfenbein-

schnitzerei kombiniert war. (Abbildung eines solchen Stabes II, S. 240 daselbst.)

* Vgl. auch Fr. X. Kraus, Lothringen, S. 561, Begin II 4+4-448, Begin, Metz dep. 18 siecles,

HI. 267 f. Becker und Hefner II. Täf. 8, Martin, Le Bäton pastoral etc., Mclang. d'arch. IV. 245,

Otte, Kunstarch.

18

ELFENBEINBISGlQFSSTÄB

Von OTTO HCERTH [Freiburg i. Breisgau).

JLm Dienste der kirchlichen Kleinkunst spielt

die Elfenbeinplastik während des ersten Jahrtausends

eine ziemlich hervorragende Rolle. Um nur an den

figuralen Schmuck der liturgisch bedeutsamen Dip-

tychen und der aus der Antike übernommenen

Pyxiden — Kapselnbehälter für die Hostien — zu

erinnern, so sind für unsere Kenntnis besonders

wichtig auch die Elfenbeinreliefs auf Buchdeckeln von

Evangeliarien, Missalen, Sakramentarien, Bibelhandschriften etc., von denen Metz

selbst eine nicht unbeträchtliche Anzahl besaß (zumeist jetzt in Paris, Bibl. Nat).

Auffallenderweise scheint, mit dem Einsetzen der sog. Protorenaissance in Frankreich,

die Produktion zurücke-e^aneen zu sein, ohne daß damit indes die Tradition

gelockert worden wäre; denn ab Mitte des 13. Jahrhunderts sehen wir die Elfen-

beinplastik wieder in voller Blüte. Hatte dieser Zweig der Kleinkunst jedoch unter

den Karolingern und den Ottonen, ganz unabhängig von den nur erst rohen

Versuchen der Steinplastik, Werke von großer Feinheit und relativer Freiheit

hervorgebracht, so wäre die Frage noch zu untersuchen — die hier nur gestreift

werden kann — ob die Schöpfungen, die unter dem Einfluß jener Renaissance-

bewegung stehen und in denen sich die charakteristische Umwälzung ebenfalls

bemerkbar macht, die Stilwandlungen der gleichzeitigen Steinplastik spiegeln, oder

aber, ob dieser Kunstzweig, vermöge seiner langgeübten und ausgebildeten Technik,

auch in dieser Epoche selbständig geblieben ist.

In mehr als einer Hinsicht ist daher der jüngere der in der Metzer Kathe-

drale aufbewahrten Bischofsstäbe — erstmalig brauchbar publiziert in den « Loth-

ringischen Kunstdenkmälern» (Tafel 8)* — wichtig und interessant. Frühestens

aus dem Ende des 13. Jahrhunderts stammend, stellt er in seinem Hauptteil, dem

rein elfenbeinernen Krückbogen, ein höchst wertvolles Stück dar. Vielfach über-

wog bei dem Schmuck solcher Hirtenstäbe die Arbeit des Goldschmieds, die aber

nach Bucher, «Geschichte der Technischen Künste», fast immer mit Elfenbein-

schnitzerei kombiniert war. (Abbildung eines solchen Stabes II, S. 240 daselbst.)

* Vgl. auch Fr. X. Kraus, Lothringen, S. 561, Begin II 4+4-448, Begin, Metz dep. 18 siecles,

HI. 267 f. Becker und Hefner II. Täf. 8, Martin, Le Bäton pastoral etc., Mclang. d'arch. IV. 245,

Otte, Kunstarch.

18