,*.

■ •' !

J

9

■Kl A

ixirh"

« ■ ■ m

~~y------T"

... L_ L

A --JU_J lau « * a /«'■.«

. .iiyiM^i

dem glatten französischen Wesen vorgezogen. Ver-

gleicht man damit die ausführlichen Briefe Knobels-

dorffs, so hört man die echt märkische Mischung

von Ironie und Entrüstung, die diesem feinen Geiste

gewiss zum Vergnügen des prinzlichen Adressaten

aus einer etwas ungelenken Feder floss. Das Meiste

da unten missfiel dem geraden Sinn des Deutschen,

der voraussetzungslos gekommen war und viel zu

schnell reisen musste, um die fremde Art verstehen

zu lernen. „Ihr grösstes Wissen", schreibt er von

den Italienern, „bestehet in einer Arglistigkeit, dem

Nechsten zu berücken." Er tadelt ihren Geschmack

in der Musik, die ihnen nicht lärmend genug sein

kann. „Die hiesige Instrumental-Musique", schreibt

er aus Rom, „hat mich noch niemahls in Verwunde-

rung gesetzt und ich wünschte denen Römern ein

Ruppinsches Konzert hören zu lassen." In Venedig

fand er die beste, in Florenz die schlechteste

Oper. Auch der bildenden Kunst steht er kri-

tisch und ohne alle konventionelle Begeisterung

gegenüber. Lange vor Winckelmann entdecken

diese klar sehenden Künstleraugen schon die Über-

legenheit der griechischen vor der römischen An-

tike. Er preist, wie viel die Griechen „in denen

Antiquen" die alten Römer übertroffen und be-

jammert, „dass der erste Christi. Kayser Constan-

tinus magnus nicht solchen guten Gusto in denen

Wissenschaften, wie in der Religion gehabt, alle

Heydnische Tempel zerstören und von diesen vor-

trefflichen Trümmern dem wahren Gott so schlechte

und miserable Kirchen erbauen lassen, dass man

sich verwundern muss, wie bey dem Auffgang des

Lichts des Glaubens der Verstandt in allen übrigen

Wissenschafften in solche Finsterniss gerathen, dass

er sich würklich noch biss diese Stunde bei denen

Italiänern nicht wieder erholen kann." Als vor-

nehmstes Bauglied erschien ihm die Säule, vor allem

die corinthischer Ordnung. Seine Entwürfe ver-

wenden sie mit Vorliebe und meist als majestätische

Dekoration in Form der prachtvoll entwickelten

Flucht gekuppelter Säulenpaare.

Der italienischen Reise folgte nach Friedrichs

Thronbesteigung im Herbst 1740 ein zweiter Stu-

dienausflug nach Frankreich. Auch hier bewahrt

Knobelsdorff seinen kühlen kritischen Blick und

bleibt unbestochen von dem modischen Geschmack,

dem sein Gönner in dilettantischer Unfreiheit sich

unterordnet. Von den Malern gefällt ihm der streng

antikisierende und landschaftlich stimmungsvolle

Poussin am besten. Als Baumeister lobt er Perrault

und bewundert die Ostfacade des Louvre, in der

eine grosse Tempelarchitektur ebenfalls mit korin-

thischer Säulenhalle aufgebaut ist. Wenn er von

den Italienern die Effekte des Aussenbaues gelernt

hatte, so sah er den Franzosen „die Einteilung,

Bequemlichkeit und Verzierung der Zimmer" ab.

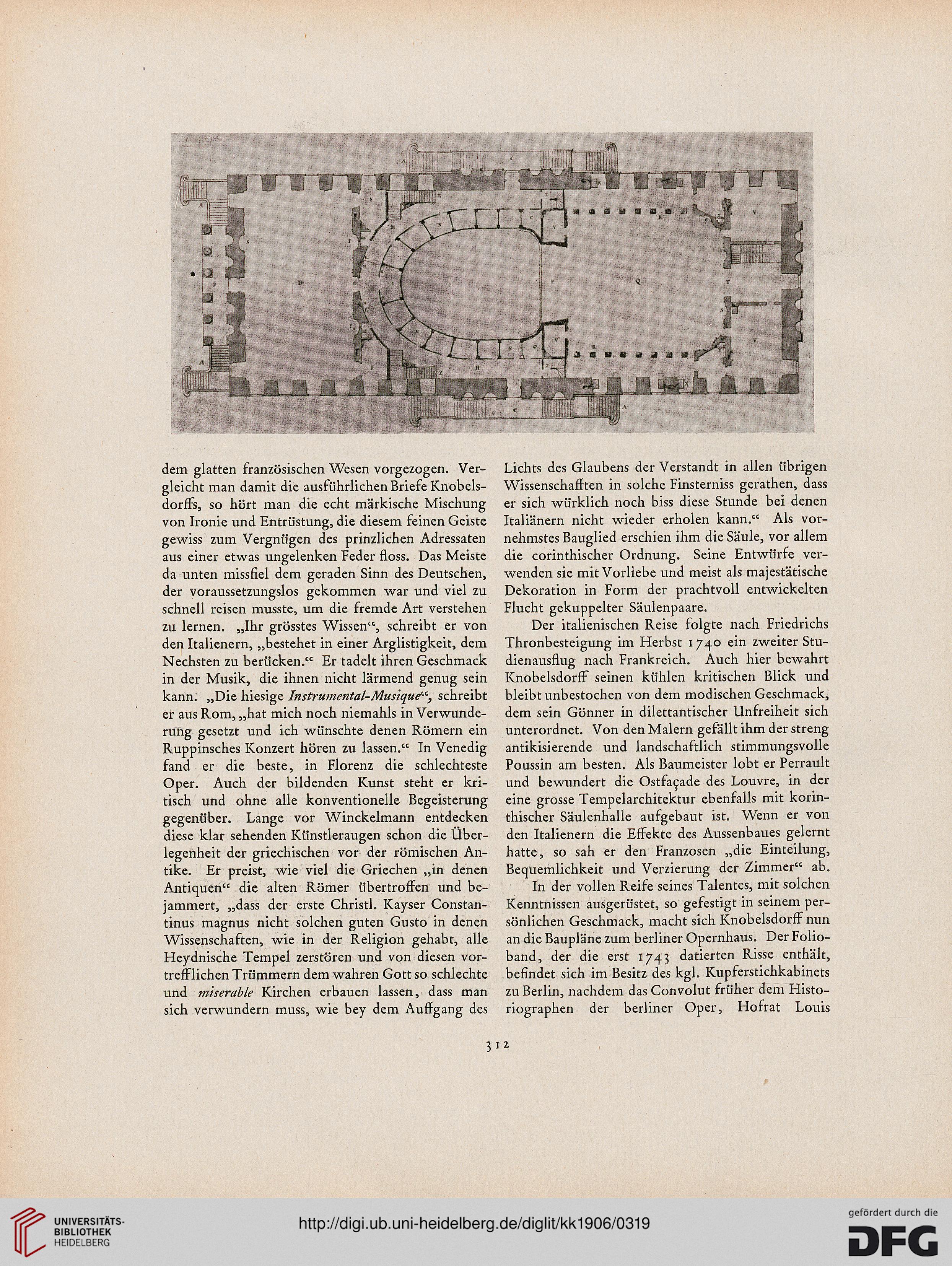

In der vollen Reife seines Talentes, mit solchen

Kenntnissen ausgerüstet, so gefestigt in seinem per-

sönlichen Geschmack, macht sich Knobelsdorff nun

an die Baupläne zum berliner Opernhaus. Der Folio-

band, der die erst 1743 datierten Risse enthält,

befindet sich im Besitz des kgl. Kupferstichkabinets

zu Berlin, nachdem das Convolut früher dem Histo-

riographen der berliner Oper, Hofrat Louis

312

■ •' !

J

9

■Kl A

ixirh"

« ■ ■ m

~~y------T"

... L_ L

A --JU_J lau « * a /«'■.«

. .iiyiM^i

dem glatten französischen Wesen vorgezogen. Ver-

gleicht man damit die ausführlichen Briefe Knobels-

dorffs, so hört man die echt märkische Mischung

von Ironie und Entrüstung, die diesem feinen Geiste

gewiss zum Vergnügen des prinzlichen Adressaten

aus einer etwas ungelenken Feder floss. Das Meiste

da unten missfiel dem geraden Sinn des Deutschen,

der voraussetzungslos gekommen war und viel zu

schnell reisen musste, um die fremde Art verstehen

zu lernen. „Ihr grösstes Wissen", schreibt er von

den Italienern, „bestehet in einer Arglistigkeit, dem

Nechsten zu berücken." Er tadelt ihren Geschmack

in der Musik, die ihnen nicht lärmend genug sein

kann. „Die hiesige Instrumental-Musique", schreibt

er aus Rom, „hat mich noch niemahls in Verwunde-

rung gesetzt und ich wünschte denen Römern ein

Ruppinsches Konzert hören zu lassen." In Venedig

fand er die beste, in Florenz die schlechteste

Oper. Auch der bildenden Kunst steht er kri-

tisch und ohne alle konventionelle Begeisterung

gegenüber. Lange vor Winckelmann entdecken

diese klar sehenden Künstleraugen schon die Über-

legenheit der griechischen vor der römischen An-

tike. Er preist, wie viel die Griechen „in denen

Antiquen" die alten Römer übertroffen und be-

jammert, „dass der erste Christi. Kayser Constan-

tinus magnus nicht solchen guten Gusto in denen

Wissenschaften, wie in der Religion gehabt, alle

Heydnische Tempel zerstören und von diesen vor-

trefflichen Trümmern dem wahren Gott so schlechte

und miserable Kirchen erbauen lassen, dass man

sich verwundern muss, wie bey dem Auffgang des

Lichts des Glaubens der Verstandt in allen übrigen

Wissenschafften in solche Finsterniss gerathen, dass

er sich würklich noch biss diese Stunde bei denen

Italiänern nicht wieder erholen kann." Als vor-

nehmstes Bauglied erschien ihm die Säule, vor allem

die corinthischer Ordnung. Seine Entwürfe ver-

wenden sie mit Vorliebe und meist als majestätische

Dekoration in Form der prachtvoll entwickelten

Flucht gekuppelter Säulenpaare.

Der italienischen Reise folgte nach Friedrichs

Thronbesteigung im Herbst 1740 ein zweiter Stu-

dienausflug nach Frankreich. Auch hier bewahrt

Knobelsdorff seinen kühlen kritischen Blick und

bleibt unbestochen von dem modischen Geschmack,

dem sein Gönner in dilettantischer Unfreiheit sich

unterordnet. Von den Malern gefällt ihm der streng

antikisierende und landschaftlich stimmungsvolle

Poussin am besten. Als Baumeister lobt er Perrault

und bewundert die Ostfacade des Louvre, in der

eine grosse Tempelarchitektur ebenfalls mit korin-

thischer Säulenhalle aufgebaut ist. Wenn er von

den Italienern die Effekte des Aussenbaues gelernt

hatte, so sah er den Franzosen „die Einteilung,

Bequemlichkeit und Verzierung der Zimmer" ab.

In der vollen Reife seines Talentes, mit solchen

Kenntnissen ausgerüstet, so gefestigt in seinem per-

sönlichen Geschmack, macht sich Knobelsdorff nun

an die Baupläne zum berliner Opernhaus. Der Folio-

band, der die erst 1743 datierten Risse enthält,

befindet sich im Besitz des kgl. Kupferstichkabinets

zu Berlin, nachdem das Convolut früher dem Histo-

riographen der berliner Oper, Hofrat Louis

312