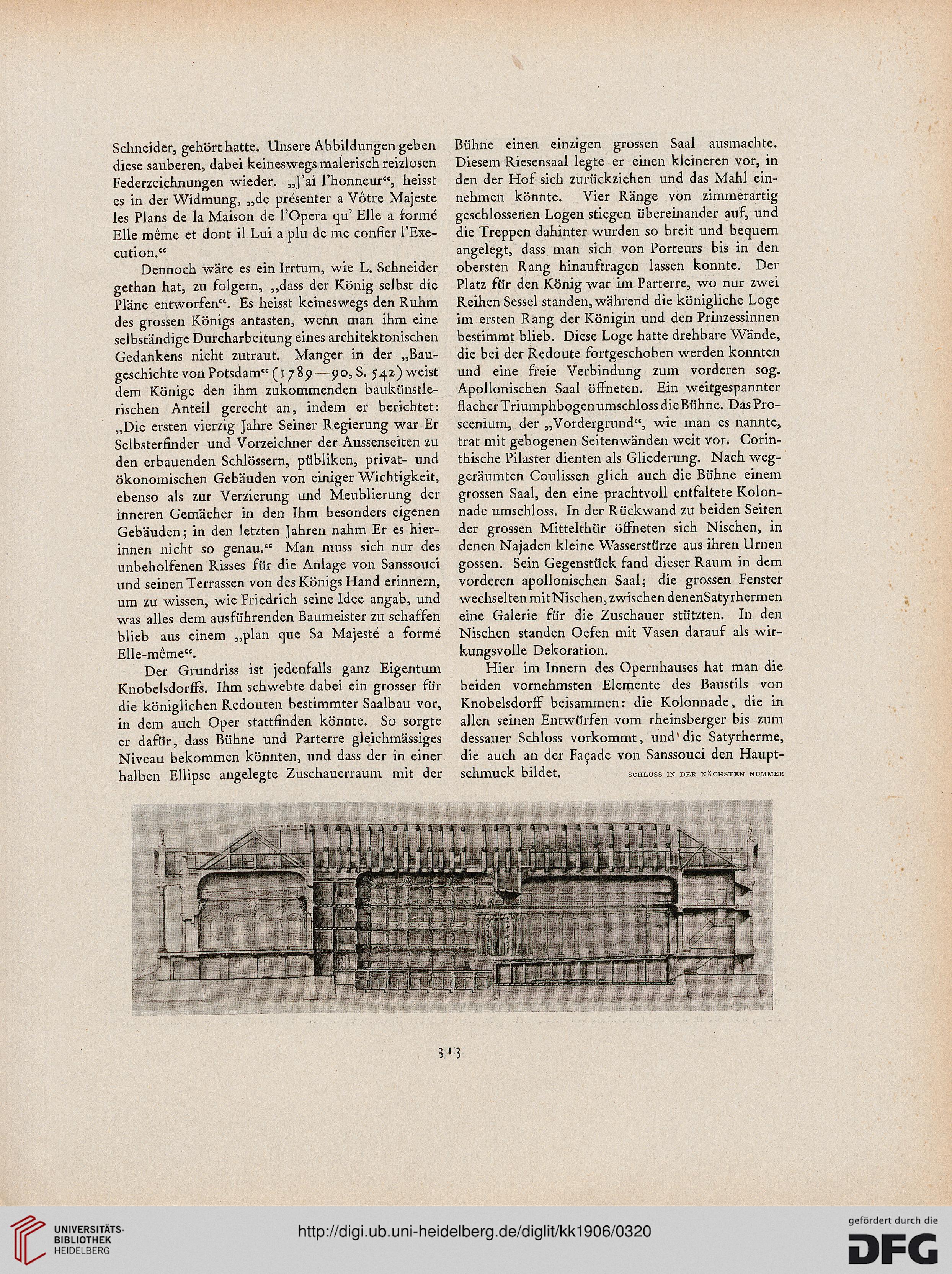

Schneider, gehört hatte. Unsere Abbildungen geben

diese sauberen, dabei keineswegs malerisch reizlosen

Federzeichnungen wieder. „J'ai l'honneur", heisst

es in der Widmung, „de presenter a Votre Majeste

les Plans de la Maison de l'Opera qu' Elle a forme

Elle meme et dont il Lui a plu de me confier l'Exe-

cution."

Dennoch wäre es ein Irrtum, wie L. Schneider

gethan hat, zu folgern, „dass der König selbst die

Pläne entworfen". Es heisst keineswegs den Ruhm

des grossen Königs antasten, wenn man ihm eine

selbständige Durcharbeitung eines architektonischen

Gedankens nicht zutraut. Manger in der „Bau-

geschichte von Potsdam" (178p — 90, S. 542) weist

dem Könige den ihm zukommenden baukünstle-

rischen Anteil gerecht an, indem er berichtet:

„Die ersten vierzig Jahre Seiner Regierung war Er

Selbsterfinder und Vorzeichner der Aussenseiten zu

den erbauenden Schlössern, publiken, privat- und

ökonomischen Gebäuden von einiger Wichtigkeit,

ebenso als zur Verzierung und Meublierung der

inneren Gemächer in den Ihm besonders eigenen

Gebäuden; in den letzten Jahren nahm Er es hier-

innen nicht so genau." Man muss sich nur des

unbeholfenen Risses für die Anlage von Sanssouci

und seinen Terrassen von des Königs Hand erinnern,

um zu wissen, wie Friedrich seine Idee angab, und

was alles dem ausführenden Baumeister zu schaffen

blieb aus einem „plan que Sa Majeste a forme

Elle-meme".

Der Grundriss ist jedenfalls ganz Eigentum

KnobelsdorfFs. Ihm schwebte dabei ein grosser für

die königlichen Redouten bestimmter Saalbau vor,

in dem auch Oper stattfinden könnte. So sorgte

er dafür, dass Bühne und Parterre gleichmässiges

Niveau bekommen könnten, und dass der in einer

halben Ellipse angelegte Zuschauerraum mit der

Bühne einen einzigen grossen Saal ausmachte.

Diesem Riesensaal legte er einen kleineren vor, in

den der Hof sich zurückziehen und das Mahl ein-

nehmen könnte. Vier Ränge von zimmerartig

geschlossenen Logen stiegen übereinander auf, und

die Treppen dahinter wurden so breit und bequem

angelegt, dass man sich von Porteurs bis in den

obersten Rang hinauftragen lassen konnte. Der

Platz für den König war im Parterre, wo nur zwei

Reihen Sessel standen, während die königliche Loge

im ersten Rang der Königin und den Prinzessinnen

bestimmt blieb. Diese Loge hatte drehbare Wände,

die bei der Redoute fortgeschoben werden konnten

und eine freie Verbindung zum vorderen sog.

Apollonischen Saal öffneten. Ein weitgespannter

flacher Triumphbogen umschloss dieBühne. Das Pro-

scenium, der „Vordergrund", wie man es nannte,

trat mit gebogenen Seitenwänden weit vor. Corin-

thische Pilaster dienten als Gliederung. Nach weg-

geräumten Coulissen glich auch die Bühne einem

grossen Saal, den eine prachtvoll entfaltete Kolon-

nade umschloss. In der Rückwand zu beiden Seiten

der grossen Mittelthür öffneten sich Nischen, in

denen Najaden kleine Wasserstürze aus ihren Urnen

gössen. Sein Gegenstück fand dieser Raum in dem

vorderen apollonischen Saal; die grossen Fenster

wechselten mit Nischen, zwischen denenSatyrhermen

eine Galerie für die Zuschauer stützten. In den

Nischen standen Oefen mit Vasen darauf als wir-

kungsvolle Dekoration.

Hier im Innern des Opernhauses hat man die

beiden vornehmsten Elemente des Baustils von

Knobelsdorff beisammen: die Kolonnade, die in

allen seinen Entwürfen vom rheinsberger bis zum

dessauer Schloss vorkommt, und* die Satyrherme,

die auch an der Fa^ade von Sanssouci den Haupt-

schmuck bildet.

SCHLUSS IN DER NÄCHSTEN NUMMER

?»3

diese sauberen, dabei keineswegs malerisch reizlosen

Federzeichnungen wieder. „J'ai l'honneur", heisst

es in der Widmung, „de presenter a Votre Majeste

les Plans de la Maison de l'Opera qu' Elle a forme

Elle meme et dont il Lui a plu de me confier l'Exe-

cution."

Dennoch wäre es ein Irrtum, wie L. Schneider

gethan hat, zu folgern, „dass der König selbst die

Pläne entworfen". Es heisst keineswegs den Ruhm

des grossen Königs antasten, wenn man ihm eine

selbständige Durcharbeitung eines architektonischen

Gedankens nicht zutraut. Manger in der „Bau-

geschichte von Potsdam" (178p — 90, S. 542) weist

dem Könige den ihm zukommenden baukünstle-

rischen Anteil gerecht an, indem er berichtet:

„Die ersten vierzig Jahre Seiner Regierung war Er

Selbsterfinder und Vorzeichner der Aussenseiten zu

den erbauenden Schlössern, publiken, privat- und

ökonomischen Gebäuden von einiger Wichtigkeit,

ebenso als zur Verzierung und Meublierung der

inneren Gemächer in den Ihm besonders eigenen

Gebäuden; in den letzten Jahren nahm Er es hier-

innen nicht so genau." Man muss sich nur des

unbeholfenen Risses für die Anlage von Sanssouci

und seinen Terrassen von des Königs Hand erinnern,

um zu wissen, wie Friedrich seine Idee angab, und

was alles dem ausführenden Baumeister zu schaffen

blieb aus einem „plan que Sa Majeste a forme

Elle-meme".

Der Grundriss ist jedenfalls ganz Eigentum

KnobelsdorfFs. Ihm schwebte dabei ein grosser für

die königlichen Redouten bestimmter Saalbau vor,

in dem auch Oper stattfinden könnte. So sorgte

er dafür, dass Bühne und Parterre gleichmässiges

Niveau bekommen könnten, und dass der in einer

halben Ellipse angelegte Zuschauerraum mit der

Bühne einen einzigen grossen Saal ausmachte.

Diesem Riesensaal legte er einen kleineren vor, in

den der Hof sich zurückziehen und das Mahl ein-

nehmen könnte. Vier Ränge von zimmerartig

geschlossenen Logen stiegen übereinander auf, und

die Treppen dahinter wurden so breit und bequem

angelegt, dass man sich von Porteurs bis in den

obersten Rang hinauftragen lassen konnte. Der

Platz für den König war im Parterre, wo nur zwei

Reihen Sessel standen, während die königliche Loge

im ersten Rang der Königin und den Prinzessinnen

bestimmt blieb. Diese Loge hatte drehbare Wände,

die bei der Redoute fortgeschoben werden konnten

und eine freie Verbindung zum vorderen sog.

Apollonischen Saal öffneten. Ein weitgespannter

flacher Triumphbogen umschloss dieBühne. Das Pro-

scenium, der „Vordergrund", wie man es nannte,

trat mit gebogenen Seitenwänden weit vor. Corin-

thische Pilaster dienten als Gliederung. Nach weg-

geräumten Coulissen glich auch die Bühne einem

grossen Saal, den eine prachtvoll entfaltete Kolon-

nade umschloss. In der Rückwand zu beiden Seiten

der grossen Mittelthür öffneten sich Nischen, in

denen Najaden kleine Wasserstürze aus ihren Urnen

gössen. Sein Gegenstück fand dieser Raum in dem

vorderen apollonischen Saal; die grossen Fenster

wechselten mit Nischen, zwischen denenSatyrhermen

eine Galerie für die Zuschauer stützten. In den

Nischen standen Oefen mit Vasen darauf als wir-

kungsvolle Dekoration.

Hier im Innern des Opernhauses hat man die

beiden vornehmsten Elemente des Baustils von

Knobelsdorff beisammen: die Kolonnade, die in

allen seinen Entwürfen vom rheinsberger bis zum

dessauer Schloss vorkommt, und* die Satyrherme,

die auch an der Fa^ade von Sanssouci den Haupt-

schmuck bildet.

SCHLUSS IN DER NÄCHSTEN NUMMER

?»3