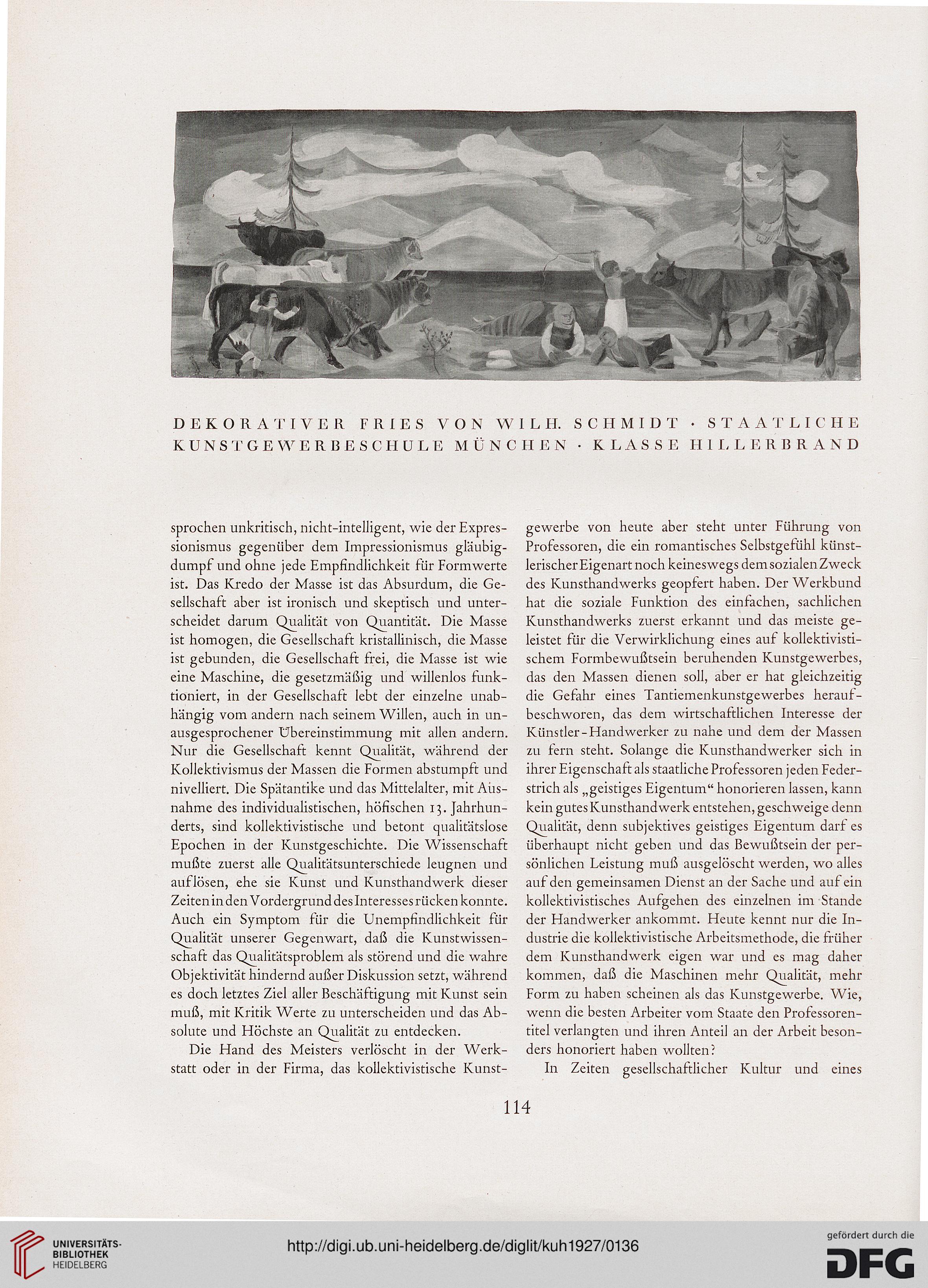

DEKORATIVER FRIES VON W I LII. SCHMIDT • STAATLICHE

KUNSTGEWERBESCHULE MÜNCHEN • KLASSE HILLERBRAND

sprachen unkritisch, nicht-intelligent, wie der Expres-

sionismus gegenüber dem Impressionismus gläubig-

dumpf und ohne jede Empfindlichkeit für Formwerte

ist. Das Kredo der Masse ist das Absurdum, die Ge-

sellschaft aber ist ironisch und skeptisch und unter-

scheidet darum Qualität von Quantität. Die Masse

ist homogen, die Gesellschaft kristallinisch, die Masse

ist gebunden, die Gesellschaft frei, die Masse ist wie

eine Maschine, die gesetzmäßig und willenlos funk-

tioniert, in der Gesellschaft lebt der einzelne unab-

hängig vom andern nach seinem Willen, auch in un-

ausgesprochener Übereinstimmung mit allen andern.

Nur die Gesellschaft kennt Qualität, während der

Kollektivismus der Massen die Formen abstumpft und

nivelliert. Die Spätantike und das Mittelalter, mit Aus-

nahme des individualistischen, höfischen 13. Jahrhun-

derts, sind kollektivistische und betont qualitätslose

Epochen in der Kunstgeschichte. Die Wissenschaft

mußte zuerst alle Qualitätsunterschiede leugnen und

auflösen, ehe sie Kunst und Kunsthandwerk dieser

Zeiten in den Vordergrund des Interesses rücken konnte.

Auch ein Symptom für die Unempfindlichkeit für

Qualität unserer Gegenwart, daß die Kunstwissen-

schaft das Qualitätsproblem als störend und die wahre

Objektivität hindernd außer Diskussion setzt, während

es doch letztes Ziel aller Beschäftigung mit Kunst sein

muß, mit Kritik Werte zu unterscheiden und das Ab-

solute und Höchste an Qualität zu entdecken.

Die Hand des Meisters verlöscht in der Werk-

statt oder in der Firma, das kollektivistische Kunst-

gewerbe von heute aber steht unter Führung von

Professoren, die ein romantisches Selbstgefühl künst-

lerischer Eigenart noch keineswegs dem sozialen Zweck

des Kunsthandwerks geopfert haben. Der Werkbund

hat die soziale Funktion des einfachen, sachlichen

Kunsthandwerks zuerst erkannt und das meiste ge-

leistet für die Verwirklichung eines auf kollektivisti-

schem Formbewußtsein beruhenden Kunstgewerbes,

das den Massen dienen soll, aber er hat gleichzeitig

die Gefahr eines Tantiemenkunstgewerbes herauf-

beschworen, das dem wirtschaftlichen Interesse der

Künstler-Handwerker zu nahe und dem der Massen

zu fern steht. Solange die Kunsthandwerker sich in

ihrer Eigenschaft als staatliche Professoren jeden Feder-

strich als „geistiges Eigentum“ honorieren lassen, kann

kein gutes Kunsthandwerk entstehen, geschweige denn

Qualität, denn subjektives geistiges Eigentum darf es

überhaupt nicht geben und das Bewußtsein der per-

sönlichen Leistung muß ausgelöscht werden, wo alles

auf den gemeinsamen Dienst an der Sache und auf ein

kollektivistisches Aufgehen des einzelnen im Stande

der Handwerker ankommt. Heute kennt nur die In-

dustrie die kollektivistische Arbeitsmethode, die früher

dem Kunsthandwerk eigen war und es mag daher

kommen, daß die Maschinen mehr Qualität, mehr

Form zu haben scheinen als das Kunstgewerbe. Wie,

wenn die besten Arbeiter vom Staate den Professoren-

titel verlangten und ihren Anteil an der Arbeit beson-

ders honoriert haben wollten?

In Zeiten gesellschaftlicher Kultur und eines

114

KUNSTGEWERBESCHULE MÜNCHEN • KLASSE HILLERBRAND

sprachen unkritisch, nicht-intelligent, wie der Expres-

sionismus gegenüber dem Impressionismus gläubig-

dumpf und ohne jede Empfindlichkeit für Formwerte

ist. Das Kredo der Masse ist das Absurdum, die Ge-

sellschaft aber ist ironisch und skeptisch und unter-

scheidet darum Qualität von Quantität. Die Masse

ist homogen, die Gesellschaft kristallinisch, die Masse

ist gebunden, die Gesellschaft frei, die Masse ist wie

eine Maschine, die gesetzmäßig und willenlos funk-

tioniert, in der Gesellschaft lebt der einzelne unab-

hängig vom andern nach seinem Willen, auch in un-

ausgesprochener Übereinstimmung mit allen andern.

Nur die Gesellschaft kennt Qualität, während der

Kollektivismus der Massen die Formen abstumpft und

nivelliert. Die Spätantike und das Mittelalter, mit Aus-

nahme des individualistischen, höfischen 13. Jahrhun-

derts, sind kollektivistische und betont qualitätslose

Epochen in der Kunstgeschichte. Die Wissenschaft

mußte zuerst alle Qualitätsunterschiede leugnen und

auflösen, ehe sie Kunst und Kunsthandwerk dieser

Zeiten in den Vordergrund des Interesses rücken konnte.

Auch ein Symptom für die Unempfindlichkeit für

Qualität unserer Gegenwart, daß die Kunstwissen-

schaft das Qualitätsproblem als störend und die wahre

Objektivität hindernd außer Diskussion setzt, während

es doch letztes Ziel aller Beschäftigung mit Kunst sein

muß, mit Kritik Werte zu unterscheiden und das Ab-

solute und Höchste an Qualität zu entdecken.

Die Hand des Meisters verlöscht in der Werk-

statt oder in der Firma, das kollektivistische Kunst-

gewerbe von heute aber steht unter Führung von

Professoren, die ein romantisches Selbstgefühl künst-

lerischer Eigenart noch keineswegs dem sozialen Zweck

des Kunsthandwerks geopfert haben. Der Werkbund

hat die soziale Funktion des einfachen, sachlichen

Kunsthandwerks zuerst erkannt und das meiste ge-

leistet für die Verwirklichung eines auf kollektivisti-

schem Formbewußtsein beruhenden Kunstgewerbes,

das den Massen dienen soll, aber er hat gleichzeitig

die Gefahr eines Tantiemenkunstgewerbes herauf-

beschworen, das dem wirtschaftlichen Interesse der

Künstler-Handwerker zu nahe und dem der Massen

zu fern steht. Solange die Kunsthandwerker sich in

ihrer Eigenschaft als staatliche Professoren jeden Feder-

strich als „geistiges Eigentum“ honorieren lassen, kann

kein gutes Kunsthandwerk entstehen, geschweige denn

Qualität, denn subjektives geistiges Eigentum darf es

überhaupt nicht geben und das Bewußtsein der per-

sönlichen Leistung muß ausgelöscht werden, wo alles

auf den gemeinsamen Dienst an der Sache und auf ein

kollektivistisches Aufgehen des einzelnen im Stande

der Handwerker ankommt. Heute kennt nur die In-

dustrie die kollektivistische Arbeitsmethode, die früher

dem Kunsthandwerk eigen war und es mag daher

kommen, daß die Maschinen mehr Qualität, mehr

Form zu haben scheinen als das Kunstgewerbe. Wie,

wenn die besten Arbeiter vom Staate den Professoren-

titel verlangten und ihren Anteil an der Arbeit beson-

ders honoriert haben wollten?

In Zeiten gesellschaftlicher Kultur und eines

114