2

Kunst der Nation

Wandlungen, sondern immer solche der Gemein-

schaft; die Bildung der Masse zur Gemeinschaft

ist das große Ziel. Der Bühnenraum fehlt; er

muß fehlen, denn eine Trennung der Darsteller

von den Zuschauern und Zuhörern würde das Jn-

eiuanderströmen der Gemeinschaftsgefühle, die

allein im chorischen Bewegungsspiel ausgedrückt

werden sollen, einengen. Die Erfahrungen haben

uns gelehrt, daß sich für unsere Aufführungen am

besten die Kampfspielplätze eignen. Und unser

Wunsch ist: Gebt die Stadien frei!

— „Wie werden die Vorbilder, die ja zweifel-

los das griechische Chortheater, die römische Arena

und auch in gewisser Beziehung das Shakespeare-

Theater sind, für das moderne Bewegungsspiel

fruchtbar?"

Diese Vorbilder zeigen uns weniger im For-

malen neue Wege, als vielmehr in den Voraus-

setzungen, aus denen sie erwachsen sind. Sie

sind im geschichtlichen Bewußtsein ihrer Völker

entstanden und verankert in der Wesensart ihrer

Temperamente, wenn man das so sagen darf.

— „Wie ist nun ein Bewcgungsspiel auf-

gebaut?"

Das kann natürlich nur von konkreten Bei-

spielen aus beantwortet werden. Dem im Sep-

tember dieses Jahres vom „Volksbund für das

Deutschtum im Ausland" im Deutschen Stadion,

Berlin-Grunewald, veranstalteten Volksdeutschen

Bewegungsfestspiel „Deutscher Wille werde Licht"

(dessen Text Ewald Sosnowski schrieb) lag dieses

zugrunde: es sollte die Vielgestaltigkeit und räum-

liche Zerrissenheit des deutschen Volkstums in der

Welt vor Augen geführt und der Wille kuudgetan

werden, die deutschen Brüder jenseits unserer

Reichsgrenze im Geiste zu vereinen, um so über

erzwungene und unnatürliche Grenzziehung hin-

weg ein einziges Reich deutscher Gemeinschaft er-

stehen zu lassen. Die geographischen Grenzen

Deutschlands wurden, kartographisch genau, von

oen Darsl'eNern gevuocr uuo ourn; verschiedene

Trachten der Stämme und Landschaften näher

charakterisiert. Die von den einzelnen Gruppen

gesprochenen Texte werden von den Vertretern

z. B. der abgetrennten Gebiete wie Elsaß-

Lothringen, Posen-Westpreußen, Memel, Ostober-

schlesien usw., die sich in chorischen Bewegungen

sammeln und lösen, aufgegriffen und weiter-

geführt. Herolde verkünden Sprüche — man

denke an die Sprüche Walthers von der Bogel-

Weide, wie überhaupt die Gepflogenheiten der

Minnesänger derart wieder in das Blickfeld der

heutigen Zeit gerückt werden können —, Laut-

sprecher sagen Lieder an, die gemeinsam gesungen

werden. Gaue und Städte unterbrechen mit Ant-

worten den Fluß der melodramatischen Auftritte.

In einigen 1ö Bildern läuft das Schicksal der

letzten einundeinhalb

Jahrzehnte deutschen

Leidens ab. Ansprachen

der Führer werden in

das Gefüge eingeschoben;

Scheinwerfer blenden be-

stimmte Felder und Vor-

gänge ab.

— „Welche anderen

Inhalte und Borwürfe

kämen noch in Frage?"

Vor allem die Gege-

benheiten der Geschichte,

die sich -— und das

scheint mir sehr wichtig

— auf volkstümliche und

vaterländische Gedichte

unserer Klassiker be-

ziehen. Dadurch wer-

den in den Erwachsenen

die versunkenen Erinne-

rungen wachgerufen. Es

soll jedenfalls das

Wachsen der deutschen

Kultur gezeigt werden. Um aber jeden historischen

Kitsch, diese Seuche auf den Gebieten der Kunst,

fernzuhalten, ist eine strenge Form notwendig, die

in einem wahrhaften Sinne monumental sein soll.

„Volk ohne Raum", das Schicksal der Auswande-

rungen in andere Länder, die weltgeschichtlichen

Krisen und Wendepunkte Deutschlands, der Kampf

um das Erbgut rind die Selbstbehauptung in den

Epochen der geistigen und materiellen Umzinge-

lung, das sind einige allgemeine Themen, in die

die Gestalten deutscher Kultur, also deutscher Ge-

schichte hineingestellt werden. Wir wollen das ge-

schichtliche Fühlen stark machen durch das bildhafte

Erleben in und aus der Gemeinschaft. Eine

Volkskunst kann eben nur aus dem Volke und

mit dem Volke selbst möglich sein.

— „Bis in welche Zeit reichen diese Be-

strebungen zurück?"

Im Jahre 1919 beganu ich zuerst mit den

Bewegungsspielen. Aber wir stießen selbstver-

ständlich auf erhebliche Widerstände rein Politischer

Natur. Der Weimarische Staat glaubte wegen

Völkerbund und Versailler Vertrag Bedenken

geltend machen zu müssen, die eine künstlerische,

das heißt freie Entfaltung aus der geschichtlichen

Wahrheit heraus unterbanden. Erst mit dem

neuen Deutschland wurde die Zeit reif für das

chorische Beweguugsspiel, das sich zu einer natio-

nalen Kunstform entwickeln wird, denn zwei

wesentliche Faktoren, auf denen sich diese Kunst

aufbanr, hat der Nationalsozialismus freigelegt:

den Sinn für die Bedeutung der Landschaft und

die Bereitschaft und Liebe zur Geschichte.

— „Gibt es auch in anderen Ländern eine

solche Wiedergeburt des chorischen Bewegungs-

spieles?"

Deutschland hat den Anfang gemacht. Wie

schon gesagt: im Jahre 1919. Und das ist kein

Zufall. Durch die Leidenszeit des Krieges und

durch die weiterhin über Deutschland herein-

brechenden Katastrophen der Inflation, der

Arbeitslosigkeit und des Hungers und nicht zuletzt

der kommunistischen Gefährdung wurde das

tragische Lebensgefühl geweckt, ohne das keine

nationale Verantwortung und keine nationale

Kunstform möglich ist. — Im Jahre 1931 wurden

in Amerika Versuche mit Bewegungsspielen unter-

nommen, doch scheinen sie über eine primitive

Fortsetzung aus Nr. 2

„Wie ist die Arbeitspraxis?"

— Sie wird, wie alles in Rußland, beherrscht

von einer sonderbaren Verschwommenheit der

Mentalität. Natürlich ist der revolutionäre Ar-

beiter der Hanptgcgenstand, aber nicht der ein-

zelne, wirkliche Arbeiter, sondern der Arbeiter als

Typus, der Arbeiter als Idealfigur, also mit

leuchtenden Augen, ohne Schweiß, ohne Schmutz,

ein kitschiges Abziehbild. Es wird eine

romantisch-idealistische Vorstellung von dem

„Adel der Arbeit" gepredigt, auch in der

Literatur propagiert, die in einem ent-

setzlichen Gegensatz zur täglichen Erfahrung des

einzelnen steht. In keinem Land der Welt ist die

Arbeit eine solche Quälerei wie in der Sowjet-

Flaggensymbolik nicht weit hinausgekommen zu

sein.

—- „Wie denken Sie über die Zukunft der

chorischen Bewegungskunst?"

Abgesehen davon, daß wir in Unterhandlungen

stehen, auf der 1936 in Berlin stattfindenden

Olympiade ein großes Spiel aufführen zu können,

bin ich der Meinung, daß die Disziplinierung der

Massen durch den Nationalsozialismus erst die

Möglichkeit restlos freimacht, einen wirklichen

Kunststil aus der Einheit des Volkes zu formen.

— „Wer sind denn nun die Spieler in diesen

Darbietungen?"

Es sind fast durchweg die Schüler und

Schülerinnen sämtlicher Schulen. So wirkten in

„Deutscher Wille werde Licht" über 6000 Knaben

und Mädchen mit. Die ersten Vorbereitungen

übernehmen meist die Lehrer. Die Zusammen-

fassung auf den Hauptproben gelingt dann oft

schon in einigen wenigen Einstudierungen. Die

Bewegungsspiele haben somit auch einen unschätz-

baren Pädagogischen Wert. Volksdeutsches Denken

aus der Landschaft heraus ist die Grundbedingung.

Trachten und Symbole sind dann nicht mehr leere

Formen Patriotischen Kitsches. 6. U. Mn

Union, weil nirgendwo solche lähmenden Schwie-

rigkeiten technischer, materieller und bürokratischer

Art dem Arbeitenden bösartig auflauern. Für

die systemlose Praxis des Unterrichts ein Beispiel:

— Eines schönen Tages werden die Schüler

ganz unvermittelt auf ein neues Thema gehetzt:

„Plastischer Schmuck an einem Bolkshaus". — Sie

werden in Gruppen (Brigaden) geteilt, um an

Hand der Architekturpläne das Tonmodell her-

zustellen, das nun plastisch mit Statuen und

Reliefs geschmückt werden soll. Da im modernen

„Bauhausstil" gebaut werden muß und trotzdem

Platz für Plastik gefunden werden soll, zeigt sich

übrigens hier auch der Widersinn in der offiziell

propagierten Ästhetik. Man übernimmt ebenso wie

in der Industrie westliche Muster, ohne selbständig

etwas zu schaffen, und glaubt aus Unverständnis

für das Wesen des Vorbildes, dieses mit Sowjet-

plastik bekleben zu können. Den Sowjetrussen

fehlt dabei völlig das Gefühl, daß sie eigentlich in

Westeuropa und Amerika stehlen, allerdings für

Geld stehlen.

— Ein Abgrund trennt die wirkliche Sowjet-

ideologie mit all ihrer Verschwommenheit und

ihrer unsauberen Art, Wesensfremdes wie unver-

daubares Zeug in einem Magen zusammen-

zumischen, von der klassischen reinen Linie des

Hegelschen Geschichtsdenkens, auf das man sich

dort wie selbstverständlich beruft. Die an sich

selbstverständliche politische Linie dringt also durch

die Praxis des Kunstunterrichts gar nicht hin-

durch.

— Der Unterricht ist überdeckt von nichtkünst-

lerischen Fächern, die ganz nnshstematisch, nicht

etwa einem Ausbildungsplan entsprechend, son-

dern ganz wild, die Praktische Arbeit nach dem

Modell zerreißen. Bisher waren 60 Ä> aller

Unterrichtsstunden an der Kunstakademie politi-

schen Fächern gewidmet. An der Spitze steht na-

türlich wie eine Art Religionsunterricht die Lehre

vom dialektischen Materialismus, dann folgt die

Einführung in das ökonomische System, Politische

und Wirtschaftsgeschichte der Sowjetrepubliken und

andere „marxistische" Fächer mehr. Sonderbarer-

weise gehört Deutsch zu den obligatorischen Unter-

richtsfächern in allen Sowjetlehrinstituten, weil

man für den Fall des Ausbruchs der kom-

munistischen Revolution in Deutschland die

Kenntnis der deutschen Sprache für er-

forderlich hielt. Aber niemand versteht in

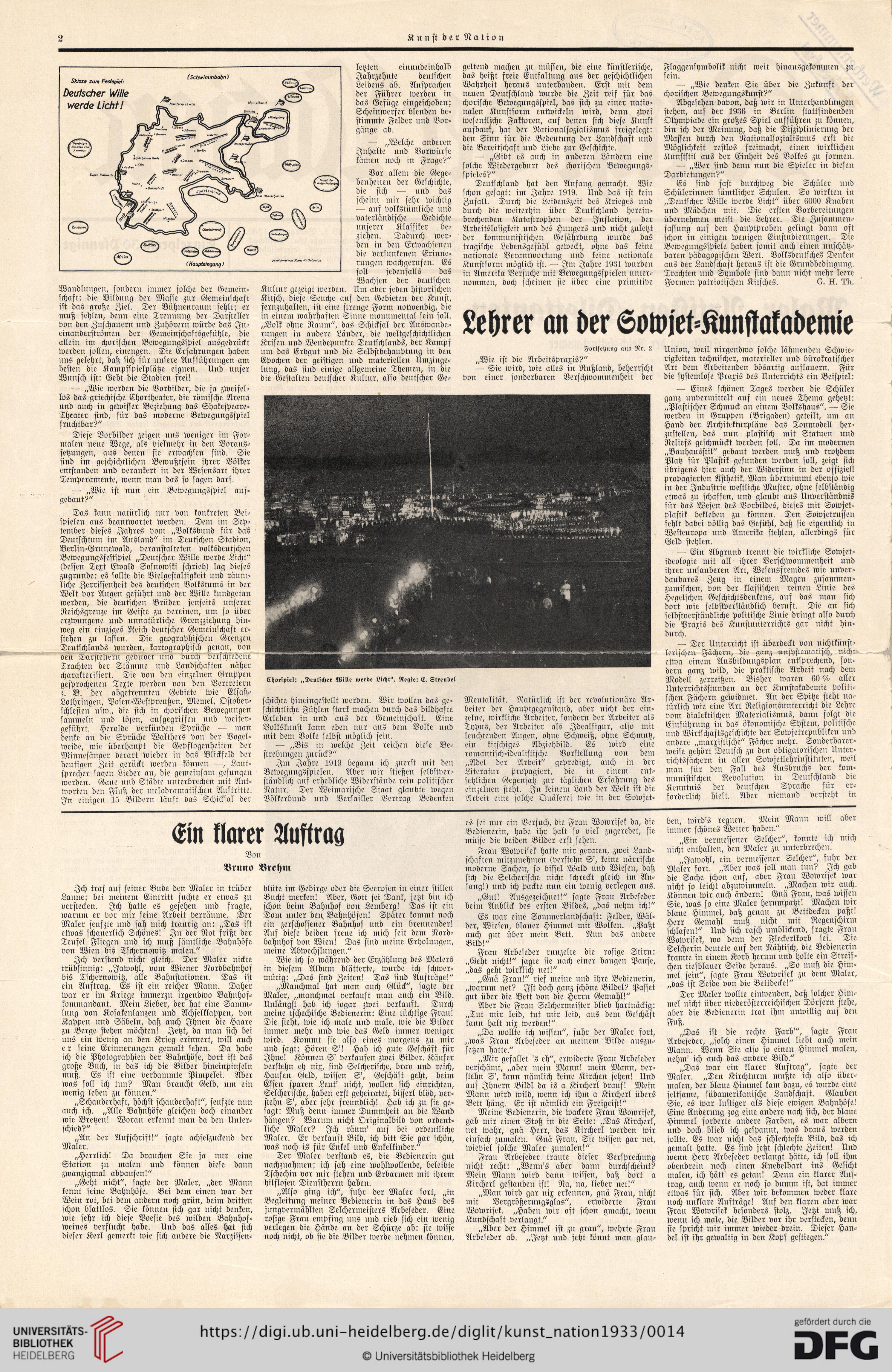

Chorspiel: „Deutscher Wille werde Licht". Regie: E. Streubel

Lehrer an der Sowjet-Kunstakademie

Ein klarer Auftrag

Bon

Bruno Brehm

Ich traf auf seiner Bude den Maler in trüber

Laune; bei meinem Eintritt suchte er etwas zu

verstecken. Ich hatte es gesehen und fragte,

warum er vor mir seine Arbeit verräume. Der

Maler seufzte und sah mich traurig an: „Das ist

etwas schauerlich Schönes! In der Not frißt der

Teufel Fliegen und ich muß sämtliche Bahnhöfe

von Wien bis Tschernowitz malen."

Ich verstand nicht gleich. Der Maler nickte

trübsinnig: „Jawohl, vom Wiener Nordbahnhof

bis Tschernowitz, alle Bahnstationen. Das ist

ein Auftrag. Es ist ein reicher Mann. Daher

war er im Kriege immerzu irgendwo Bahnhof-

kommandant. Mein Lieber, der hat eine Samm-

lung von Kosakenlanzen und Achselklappen, von

Kappen und Säbeln, daß auch Ihnen die Haare

zu Berge stehen möchten! Jetzt, da man sich bei

uns ein wenig an den Krieg erinnert, will auch

er seine Erinnerungen gemalt sehen. Da habe

ich die Photographien der Bahnhöfe, dort ist das

große Buch, in das ich die Bilder hineinpinseln

muß. Es ist eine verdammte Pimpelei. Aber

was soll ich tun? Man braucht Geld, um ein

wenig leben zu können."

„Schauderhaft, höchst schauderhaft", seufzte nun

auch ich. „Alle Bahnhöfe gleichen doch einander

wie Bretzen! Woran erkennt man da den Unter-

schied?"

„An der Aufschrift!" sagte achselzuckend der

Maler.

„Herrlich! Da brauchen Sie ja nur eine

Station zu malen und können diese dann

zwanzigmal abpansen!"

„Geht nicht", sagte der Maler, „der Mann

kennt seine Bahnhöfe. Bei dem einen war der

Wein rot, bei dem andern noch grün, beim dritten

schon blattlos. Sie können sich gar nicht denken,

wie sehr ich diese Poesie des wilden Bahnhof-

weines verflucht habe. Und das alles hat sich

dieser Kerl gemerkt wie sich andere die Narzissen-

blüte im Gebirge oder die Seerosen in einer stillen

Bucht merken! Aber, Gott sei Dank, jetzt bin ich

schon beim Bahnhof von Leniberg! Das ist ein

Dom nnter den Bahnhöfen! Später kommt noch

ein zerschossener Bahnhof und ein brennender!

Auf diese beiden freue ich mich seit dem Nord-

bahnhof von Wien! Das sind meine Erholungen,

meine Abwechslungen."

Wie ich so während der Erzählung des Malers

in diesem Album blätterte, wurde ich schwer-

mütig: „Das sind Zeiten! Das sind Aufträge!"

„Manchmal hat man auch Glück", sagte der

Maler, „manchmal verkauft man auch ein Bild.

Unlängst hab ich sogar zwei verkauft. Durch

meine tschechische Bedienerin: Eine tüchtige Frau!

Die sieht, wie ich male und male, wie die Bilder

immer mehr und wie das Geld immer weniger

wird. Kommt sie also eines morgens zu mir

und sagt: Hören S'! Hab ich gute Geschäft für

Ihne! Können S' verkaufen zwei Bilder. Käufer

verstehn eh nix, sind Selchcrische, brav und reich,

Haufen Geld, wissen S', Geschäft geht, beim

Essen sparen Leut' nicht, wollen sich einrichten,

Selcherische, haben erst geheiratet, bisserl blöd, ver-

stehn S', aber sehr freundlich! Hab ich zu sie ge-

sagt: Muß denn immer Dummheit an die Wand

hängen? Warum nicht Originalbild von ordent-

liche Maler? Ich räum' auf bei ordentliche

Maler. Er verkauft Bild, ich bitt Sie gar schön,

was noch is für Enkel und Enkelkinder."

Der Maler verstand es, die Bedienerin gut

nachzuahmen; ich sah eine wohlwollende, beleibte

Tschechin vor mir stehen und Erbarmen mit ihrem

hilflosen Dienstherrn haben.

„Also ging ich", fuhr der Maler fort, „in

Begleitung meiner Bedienerin in das Haus des

jungvermählten Selchermeisters Arbeseder. Eine

rosige Frau empfing uns und rieb sich ein wenig

verlegen die Hände an der Schürze ab: sie wisse

noch nicht, ob sie die Bilder werde nehmen können,

es sei nur ein Versuch, die Frau Wowrisek da, die

Bedienerin, habe ihr halt so viel zugcredet, sie

müsse die beiden Bilder erst sehen.

Frau Wowrisek hatte mir geraten, zwei Land-

schaften mitzunehmeu (verstehn S', keine närrische

moderne Sachen, so bissel Wald und Wiesen, daß

sich die Selchcrische nicht schreckt gleich im An-

fang!) und ich packte nun ein wenig verlegen aus.

„Gut! Ausgezeichnet!" sagte Frau Arbeseder

beim Anblick des ersten Bildes, „das nehm ich!"

Es war eine Sommcrlandschaft: Felder, Wäl-

der, Wiesen, blauer Himmel mit Wolken. „Paßt

auch gut über mein Bett. Nun das andere

Bild!"

Frau Arbeseder runzelte die rosige Stirn:

„Geht nicht!" sagte sie nach einer bangen Panse,

„das geht wirklich net!"

„Gnä Frau!" rief meine und ihre Bedienerin,

„warum net? Ist doch ganz schöne Bilde!? Passet

gut über die Bett von die Herrn Gemahl!"

Aber die Frau Selchermeister blieb hartnäckig:

„Tut mir leid, tut mir leid, aus dem Geschäft

kann halt nix werden!"

„Da wollte ich wissen", fuhr der Maler fort,

„was Frau Arbeseder an meinem Bilde auszu-

setzen hatte."

„Mir gefallet 's eh", erwiderte Fran Arbeseder

verschämt, „aber mein Mann! mein Mann, ver-

stehn S', kann nämlich keine Kirchen sehen! Und

auf Jhnern Bild! da is a Kircherl drauf! Mein

Mann wird wild, wenn ich ihm a Kircherl übers

Bett häng. Er ist nämlich ein Freigeist!"

Meine Bedienerin, die wackere Frau Wowrisek,

gab mir einen Stoß in die Seite: „Das Kircherl,

net wahr, gnä Herr, das Kircherl werden wir

einfach zumalen. Gnä Frau, Sie wissen gar net,

wieviel solche Maler zumalen!"

Frau Arbeseder traute dieser Versprechung

nicht recht: „Wenn's aber dann durchscheint?

Mein Mann wird dann wissen, daß dort a

Kircherl gestanden ist! Na, na, lieber net!"

„Man wird gar nix erkennen, gnä Frau, nicht

mit Vergrößerungsglas", erwiderte Frau

Wowrisek. „Haben wir oft schon gmacht, wenn

Kundschaft verlangt."

„Aber der Himmel ist zu grau", wehrte Frau

Arbeseder ab. „Jetzt und jetzt könnt man glau-

ben, wird's regnen. Mein Mann will aber

immer schönes Wetter haben."

„Ein vermessener Selcher", konnte ich mich

nicht enthalten, den Maler zu unterbrechen.

„Jawohl, ein vermessener Selcher", fuhr der

Maler fort. „Aber was soll man tun? Ich gab

die Sache schon auf, aber Frau Wowrisek war

nicht so leicht abzuwimmeln. „Machen wir auch.

Können wir auch ändern! Gnä Frau, was wissen

Sie, was so eine Maler herumpatzt! Machen wir

blaue Himmel, daß genau zu Bettdecken paßt!

Herr Gemahl muß nicht mit Regenschirm

schlafen!" Und sich rasch umblickend, fragte Fran

Wowrisek, wo denn der Fleckerlkorb sei. Die

Selcherin deutete auf den Nähtisch, die Bedienerin

kramte in einem Korb herum und holte ein Streif-

chen tiefblauer Seide heraus. „So muß die Him-

mel sein", sagte Frau Wowrisek zu dem Maler,

„das ist Seide von die Bettdecke!"

Der Maler wollte einwenden, daß solcher Him-

mel nicht über niederösterreichischen Dörfern stehe,

aber die Bedienerin trat ihm unwillig auf den

Fuß.

„Das ist die rechte Färb'", sagte Frau

Arbeseder, „solch einen Himmel liebt auch mein

Mann. Wenn Sie also so einen Himmel malen,

nehm' ich auch das andere Bild."

„Das war ein klarer Auftrag", sagte der

Maler. „Den Kirchturm mußte ich also über-

malen, der blaue Himmel kam dazu, es wurde eine

seltsame, südamerikanische Landschaft. Glauben

Sie, es war lustiger als diese ewigen Bahnhöfe!

Eine Änderung zog eine andere nach sich, der blaue

Himmel forderte andere Farben, es war albern

und doch blieb ich gespannt, was draus werden

sollte. Es war nicht das schlechteste Bild, das ich

gemalt hatte. Es sind jetzt schlechte Zeiten! Und

wenn Herr Arbeseder verlangt hätte, ich soll ihm

obendrein noch einen Knebelbart ins Gesicht

malen, ich hätt' es getan! Denn ein klarer Auf-

trag, auch wenn er noch so dumm ist, hat immer

etwas für sich. Aber wir bekommen weder klare

noch unklare Aufträge! Auf den klaren aber war

Frau Wowrisek besonders stolz. Jetzt muß ich,

wenn ich male, die Bilder vor ihr verstecken, denn

sie spricht mir immer wieder drein. Dieser Han-

del ist ihr gewaltig in den Kopf gestiegen."

Kunst der Nation

Wandlungen, sondern immer solche der Gemein-

schaft; die Bildung der Masse zur Gemeinschaft

ist das große Ziel. Der Bühnenraum fehlt; er

muß fehlen, denn eine Trennung der Darsteller

von den Zuschauern und Zuhörern würde das Jn-

eiuanderströmen der Gemeinschaftsgefühle, die

allein im chorischen Bewegungsspiel ausgedrückt

werden sollen, einengen. Die Erfahrungen haben

uns gelehrt, daß sich für unsere Aufführungen am

besten die Kampfspielplätze eignen. Und unser

Wunsch ist: Gebt die Stadien frei!

— „Wie werden die Vorbilder, die ja zweifel-

los das griechische Chortheater, die römische Arena

und auch in gewisser Beziehung das Shakespeare-

Theater sind, für das moderne Bewegungsspiel

fruchtbar?"

Diese Vorbilder zeigen uns weniger im For-

malen neue Wege, als vielmehr in den Voraus-

setzungen, aus denen sie erwachsen sind. Sie

sind im geschichtlichen Bewußtsein ihrer Völker

entstanden und verankert in der Wesensart ihrer

Temperamente, wenn man das so sagen darf.

— „Wie ist nun ein Bewcgungsspiel auf-

gebaut?"

Das kann natürlich nur von konkreten Bei-

spielen aus beantwortet werden. Dem im Sep-

tember dieses Jahres vom „Volksbund für das

Deutschtum im Ausland" im Deutschen Stadion,

Berlin-Grunewald, veranstalteten Volksdeutschen

Bewegungsfestspiel „Deutscher Wille werde Licht"

(dessen Text Ewald Sosnowski schrieb) lag dieses

zugrunde: es sollte die Vielgestaltigkeit und räum-

liche Zerrissenheit des deutschen Volkstums in der

Welt vor Augen geführt und der Wille kuudgetan

werden, die deutschen Brüder jenseits unserer

Reichsgrenze im Geiste zu vereinen, um so über

erzwungene und unnatürliche Grenzziehung hin-

weg ein einziges Reich deutscher Gemeinschaft er-

stehen zu lassen. Die geographischen Grenzen

Deutschlands wurden, kartographisch genau, von

oen Darsl'eNern gevuocr uuo ourn; verschiedene

Trachten der Stämme und Landschaften näher

charakterisiert. Die von den einzelnen Gruppen

gesprochenen Texte werden von den Vertretern

z. B. der abgetrennten Gebiete wie Elsaß-

Lothringen, Posen-Westpreußen, Memel, Ostober-

schlesien usw., die sich in chorischen Bewegungen

sammeln und lösen, aufgegriffen und weiter-

geführt. Herolde verkünden Sprüche — man

denke an die Sprüche Walthers von der Bogel-

Weide, wie überhaupt die Gepflogenheiten der

Minnesänger derart wieder in das Blickfeld der

heutigen Zeit gerückt werden können —, Laut-

sprecher sagen Lieder an, die gemeinsam gesungen

werden. Gaue und Städte unterbrechen mit Ant-

worten den Fluß der melodramatischen Auftritte.

In einigen 1ö Bildern läuft das Schicksal der

letzten einundeinhalb

Jahrzehnte deutschen

Leidens ab. Ansprachen

der Führer werden in

das Gefüge eingeschoben;

Scheinwerfer blenden be-

stimmte Felder und Vor-

gänge ab.

— „Welche anderen

Inhalte und Borwürfe

kämen noch in Frage?"

Vor allem die Gege-

benheiten der Geschichte,

die sich -— und das

scheint mir sehr wichtig

— auf volkstümliche und

vaterländische Gedichte

unserer Klassiker be-

ziehen. Dadurch wer-

den in den Erwachsenen

die versunkenen Erinne-

rungen wachgerufen. Es

soll jedenfalls das

Wachsen der deutschen

Kultur gezeigt werden. Um aber jeden historischen

Kitsch, diese Seuche auf den Gebieten der Kunst,

fernzuhalten, ist eine strenge Form notwendig, die

in einem wahrhaften Sinne monumental sein soll.

„Volk ohne Raum", das Schicksal der Auswande-

rungen in andere Länder, die weltgeschichtlichen

Krisen und Wendepunkte Deutschlands, der Kampf

um das Erbgut rind die Selbstbehauptung in den

Epochen der geistigen und materiellen Umzinge-

lung, das sind einige allgemeine Themen, in die

die Gestalten deutscher Kultur, also deutscher Ge-

schichte hineingestellt werden. Wir wollen das ge-

schichtliche Fühlen stark machen durch das bildhafte

Erleben in und aus der Gemeinschaft. Eine

Volkskunst kann eben nur aus dem Volke und

mit dem Volke selbst möglich sein.

— „Bis in welche Zeit reichen diese Be-

strebungen zurück?"

Im Jahre 1919 beganu ich zuerst mit den

Bewegungsspielen. Aber wir stießen selbstver-

ständlich auf erhebliche Widerstände rein Politischer

Natur. Der Weimarische Staat glaubte wegen

Völkerbund und Versailler Vertrag Bedenken

geltend machen zu müssen, die eine künstlerische,

das heißt freie Entfaltung aus der geschichtlichen

Wahrheit heraus unterbanden. Erst mit dem

neuen Deutschland wurde die Zeit reif für das

chorische Beweguugsspiel, das sich zu einer natio-

nalen Kunstform entwickeln wird, denn zwei

wesentliche Faktoren, auf denen sich diese Kunst

aufbanr, hat der Nationalsozialismus freigelegt:

den Sinn für die Bedeutung der Landschaft und

die Bereitschaft und Liebe zur Geschichte.

— „Gibt es auch in anderen Ländern eine

solche Wiedergeburt des chorischen Bewegungs-

spieles?"

Deutschland hat den Anfang gemacht. Wie

schon gesagt: im Jahre 1919. Und das ist kein

Zufall. Durch die Leidenszeit des Krieges und

durch die weiterhin über Deutschland herein-

brechenden Katastrophen der Inflation, der

Arbeitslosigkeit und des Hungers und nicht zuletzt

der kommunistischen Gefährdung wurde das

tragische Lebensgefühl geweckt, ohne das keine

nationale Verantwortung und keine nationale

Kunstform möglich ist. — Im Jahre 1931 wurden

in Amerika Versuche mit Bewegungsspielen unter-

nommen, doch scheinen sie über eine primitive

Fortsetzung aus Nr. 2

„Wie ist die Arbeitspraxis?"

— Sie wird, wie alles in Rußland, beherrscht

von einer sonderbaren Verschwommenheit der

Mentalität. Natürlich ist der revolutionäre Ar-

beiter der Hanptgcgenstand, aber nicht der ein-

zelne, wirkliche Arbeiter, sondern der Arbeiter als

Typus, der Arbeiter als Idealfigur, also mit

leuchtenden Augen, ohne Schweiß, ohne Schmutz,

ein kitschiges Abziehbild. Es wird eine

romantisch-idealistische Vorstellung von dem

„Adel der Arbeit" gepredigt, auch in der

Literatur propagiert, die in einem ent-

setzlichen Gegensatz zur täglichen Erfahrung des

einzelnen steht. In keinem Land der Welt ist die

Arbeit eine solche Quälerei wie in der Sowjet-

Flaggensymbolik nicht weit hinausgekommen zu

sein.

—- „Wie denken Sie über die Zukunft der

chorischen Bewegungskunst?"

Abgesehen davon, daß wir in Unterhandlungen

stehen, auf der 1936 in Berlin stattfindenden

Olympiade ein großes Spiel aufführen zu können,

bin ich der Meinung, daß die Disziplinierung der

Massen durch den Nationalsozialismus erst die

Möglichkeit restlos freimacht, einen wirklichen

Kunststil aus der Einheit des Volkes zu formen.

— „Wer sind denn nun die Spieler in diesen

Darbietungen?"

Es sind fast durchweg die Schüler und

Schülerinnen sämtlicher Schulen. So wirkten in

„Deutscher Wille werde Licht" über 6000 Knaben

und Mädchen mit. Die ersten Vorbereitungen

übernehmen meist die Lehrer. Die Zusammen-

fassung auf den Hauptproben gelingt dann oft

schon in einigen wenigen Einstudierungen. Die

Bewegungsspiele haben somit auch einen unschätz-

baren Pädagogischen Wert. Volksdeutsches Denken

aus der Landschaft heraus ist die Grundbedingung.

Trachten und Symbole sind dann nicht mehr leere

Formen Patriotischen Kitsches. 6. U. Mn

Union, weil nirgendwo solche lähmenden Schwie-

rigkeiten technischer, materieller und bürokratischer

Art dem Arbeitenden bösartig auflauern. Für

die systemlose Praxis des Unterrichts ein Beispiel:

— Eines schönen Tages werden die Schüler

ganz unvermittelt auf ein neues Thema gehetzt:

„Plastischer Schmuck an einem Bolkshaus". — Sie

werden in Gruppen (Brigaden) geteilt, um an

Hand der Architekturpläne das Tonmodell her-

zustellen, das nun plastisch mit Statuen und

Reliefs geschmückt werden soll. Da im modernen

„Bauhausstil" gebaut werden muß und trotzdem

Platz für Plastik gefunden werden soll, zeigt sich

übrigens hier auch der Widersinn in der offiziell

propagierten Ästhetik. Man übernimmt ebenso wie

in der Industrie westliche Muster, ohne selbständig

etwas zu schaffen, und glaubt aus Unverständnis

für das Wesen des Vorbildes, dieses mit Sowjet-

plastik bekleben zu können. Den Sowjetrussen

fehlt dabei völlig das Gefühl, daß sie eigentlich in

Westeuropa und Amerika stehlen, allerdings für

Geld stehlen.

— Ein Abgrund trennt die wirkliche Sowjet-

ideologie mit all ihrer Verschwommenheit und

ihrer unsauberen Art, Wesensfremdes wie unver-

daubares Zeug in einem Magen zusammen-

zumischen, von der klassischen reinen Linie des

Hegelschen Geschichtsdenkens, auf das man sich

dort wie selbstverständlich beruft. Die an sich

selbstverständliche politische Linie dringt also durch

die Praxis des Kunstunterrichts gar nicht hin-

durch.

— Der Unterricht ist überdeckt von nichtkünst-

lerischen Fächern, die ganz nnshstematisch, nicht

etwa einem Ausbildungsplan entsprechend, son-

dern ganz wild, die Praktische Arbeit nach dem

Modell zerreißen. Bisher waren 60 Ä> aller

Unterrichtsstunden an der Kunstakademie politi-

schen Fächern gewidmet. An der Spitze steht na-

türlich wie eine Art Religionsunterricht die Lehre

vom dialektischen Materialismus, dann folgt die

Einführung in das ökonomische System, Politische

und Wirtschaftsgeschichte der Sowjetrepubliken und

andere „marxistische" Fächer mehr. Sonderbarer-

weise gehört Deutsch zu den obligatorischen Unter-

richtsfächern in allen Sowjetlehrinstituten, weil

man für den Fall des Ausbruchs der kom-

munistischen Revolution in Deutschland die

Kenntnis der deutschen Sprache für er-

forderlich hielt. Aber niemand versteht in

Chorspiel: „Deutscher Wille werde Licht". Regie: E. Streubel

Lehrer an der Sowjet-Kunstakademie

Ein klarer Auftrag

Bon

Bruno Brehm

Ich traf auf seiner Bude den Maler in trüber

Laune; bei meinem Eintritt suchte er etwas zu

verstecken. Ich hatte es gesehen und fragte,

warum er vor mir seine Arbeit verräume. Der

Maler seufzte und sah mich traurig an: „Das ist

etwas schauerlich Schönes! In der Not frißt der

Teufel Fliegen und ich muß sämtliche Bahnhöfe

von Wien bis Tschernowitz malen."

Ich verstand nicht gleich. Der Maler nickte

trübsinnig: „Jawohl, vom Wiener Nordbahnhof

bis Tschernowitz, alle Bahnstationen. Das ist

ein Auftrag. Es ist ein reicher Mann. Daher

war er im Kriege immerzu irgendwo Bahnhof-

kommandant. Mein Lieber, der hat eine Samm-

lung von Kosakenlanzen und Achselklappen, von

Kappen und Säbeln, daß auch Ihnen die Haare

zu Berge stehen möchten! Jetzt, da man sich bei

uns ein wenig an den Krieg erinnert, will auch

er seine Erinnerungen gemalt sehen. Da habe

ich die Photographien der Bahnhöfe, dort ist das

große Buch, in das ich die Bilder hineinpinseln

muß. Es ist eine verdammte Pimpelei. Aber

was soll ich tun? Man braucht Geld, um ein

wenig leben zu können."

„Schauderhaft, höchst schauderhaft", seufzte nun

auch ich. „Alle Bahnhöfe gleichen doch einander

wie Bretzen! Woran erkennt man da den Unter-

schied?"

„An der Aufschrift!" sagte achselzuckend der

Maler.

„Herrlich! Da brauchen Sie ja nur eine

Station zu malen und können diese dann

zwanzigmal abpansen!"

„Geht nicht", sagte der Maler, „der Mann

kennt seine Bahnhöfe. Bei dem einen war der

Wein rot, bei dem andern noch grün, beim dritten

schon blattlos. Sie können sich gar nicht denken,

wie sehr ich diese Poesie des wilden Bahnhof-

weines verflucht habe. Und das alles hat sich

dieser Kerl gemerkt wie sich andere die Narzissen-

blüte im Gebirge oder die Seerosen in einer stillen

Bucht merken! Aber, Gott sei Dank, jetzt bin ich

schon beim Bahnhof von Leniberg! Das ist ein

Dom nnter den Bahnhöfen! Später kommt noch

ein zerschossener Bahnhof und ein brennender!

Auf diese beiden freue ich mich seit dem Nord-

bahnhof von Wien! Das sind meine Erholungen,

meine Abwechslungen."

Wie ich so während der Erzählung des Malers

in diesem Album blätterte, wurde ich schwer-

mütig: „Das sind Zeiten! Das sind Aufträge!"

„Manchmal hat man auch Glück", sagte der

Maler, „manchmal verkauft man auch ein Bild.

Unlängst hab ich sogar zwei verkauft. Durch

meine tschechische Bedienerin: Eine tüchtige Frau!

Die sieht, wie ich male und male, wie die Bilder

immer mehr und wie das Geld immer weniger

wird. Kommt sie also eines morgens zu mir

und sagt: Hören S'! Hab ich gute Geschäft für

Ihne! Können S' verkaufen zwei Bilder. Käufer

verstehn eh nix, sind Selchcrische, brav und reich,

Haufen Geld, wissen S', Geschäft geht, beim

Essen sparen Leut' nicht, wollen sich einrichten,

Selcherische, haben erst geheiratet, bisserl blöd, ver-

stehn S', aber sehr freundlich! Hab ich zu sie ge-

sagt: Muß denn immer Dummheit an die Wand

hängen? Warum nicht Originalbild von ordent-

liche Maler? Ich räum' auf bei ordentliche

Maler. Er verkauft Bild, ich bitt Sie gar schön,

was noch is für Enkel und Enkelkinder."

Der Maler verstand es, die Bedienerin gut

nachzuahmen; ich sah eine wohlwollende, beleibte

Tschechin vor mir stehen und Erbarmen mit ihrem

hilflosen Dienstherrn haben.

„Also ging ich", fuhr der Maler fort, „in

Begleitung meiner Bedienerin in das Haus des

jungvermählten Selchermeisters Arbeseder. Eine

rosige Frau empfing uns und rieb sich ein wenig

verlegen die Hände an der Schürze ab: sie wisse

noch nicht, ob sie die Bilder werde nehmen können,

es sei nur ein Versuch, die Frau Wowrisek da, die

Bedienerin, habe ihr halt so viel zugcredet, sie

müsse die beiden Bilder erst sehen.

Frau Wowrisek hatte mir geraten, zwei Land-

schaften mitzunehmeu (verstehn S', keine närrische

moderne Sachen, so bissel Wald und Wiesen, daß

sich die Selchcrische nicht schreckt gleich im An-

fang!) und ich packte nun ein wenig verlegen aus.

„Gut! Ausgezeichnet!" sagte Frau Arbeseder

beim Anblick des ersten Bildes, „das nehm ich!"

Es war eine Sommcrlandschaft: Felder, Wäl-

der, Wiesen, blauer Himmel mit Wolken. „Paßt

auch gut über mein Bett. Nun das andere

Bild!"

Frau Arbeseder runzelte die rosige Stirn:

„Geht nicht!" sagte sie nach einer bangen Panse,

„das geht wirklich net!"

„Gnä Frau!" rief meine und ihre Bedienerin,

„warum net? Ist doch ganz schöne Bilde!? Passet

gut über die Bett von die Herrn Gemahl!"

Aber die Frau Selchermeister blieb hartnäckig:

„Tut mir leid, tut mir leid, aus dem Geschäft

kann halt nix werden!"

„Da wollte ich wissen", fuhr der Maler fort,

„was Frau Arbeseder an meinem Bilde auszu-

setzen hatte."

„Mir gefallet 's eh", erwiderte Fran Arbeseder

verschämt, „aber mein Mann! mein Mann, ver-

stehn S', kann nämlich keine Kirchen sehen! Und

auf Jhnern Bild! da is a Kircherl drauf! Mein

Mann wird wild, wenn ich ihm a Kircherl übers

Bett häng. Er ist nämlich ein Freigeist!"

Meine Bedienerin, die wackere Frau Wowrisek,

gab mir einen Stoß in die Seite: „Das Kircherl,

net wahr, gnä Herr, das Kircherl werden wir

einfach zumalen. Gnä Frau, Sie wissen gar net,

wieviel solche Maler zumalen!"

Frau Arbeseder traute dieser Versprechung

nicht recht: „Wenn's aber dann durchscheint?

Mein Mann wird dann wissen, daß dort a

Kircherl gestanden ist! Na, na, lieber net!"

„Man wird gar nix erkennen, gnä Frau, nicht

mit Vergrößerungsglas", erwiderte Frau

Wowrisek. „Haben wir oft schon gmacht, wenn

Kundschaft verlangt."

„Aber der Himmel ist zu grau", wehrte Frau

Arbeseder ab. „Jetzt und jetzt könnt man glau-

ben, wird's regnen. Mein Mann will aber

immer schönes Wetter haben."

„Ein vermessener Selcher", konnte ich mich

nicht enthalten, den Maler zu unterbrechen.

„Jawohl, ein vermessener Selcher", fuhr der

Maler fort. „Aber was soll man tun? Ich gab

die Sache schon auf, aber Frau Wowrisek war

nicht so leicht abzuwimmeln. „Machen wir auch.

Können wir auch ändern! Gnä Frau, was wissen

Sie, was so eine Maler herumpatzt! Machen wir

blaue Himmel, daß genau zu Bettdecken paßt!

Herr Gemahl muß nicht mit Regenschirm

schlafen!" Und sich rasch umblickend, fragte Fran

Wowrisek, wo denn der Fleckerlkorb sei. Die

Selcherin deutete auf den Nähtisch, die Bedienerin

kramte in einem Korb herum und holte ein Streif-

chen tiefblauer Seide heraus. „So muß die Him-

mel sein", sagte Frau Wowrisek zu dem Maler,

„das ist Seide von die Bettdecke!"

Der Maler wollte einwenden, daß solcher Him-

mel nicht über niederösterreichischen Dörfern stehe,

aber die Bedienerin trat ihm unwillig auf den

Fuß.

„Das ist die rechte Färb'", sagte Frau

Arbeseder, „solch einen Himmel liebt auch mein

Mann. Wenn Sie also so einen Himmel malen,

nehm' ich auch das andere Bild."

„Das war ein klarer Auftrag", sagte der

Maler. „Den Kirchturm mußte ich also über-

malen, der blaue Himmel kam dazu, es wurde eine

seltsame, südamerikanische Landschaft. Glauben

Sie, es war lustiger als diese ewigen Bahnhöfe!

Eine Änderung zog eine andere nach sich, der blaue

Himmel forderte andere Farben, es war albern

und doch blieb ich gespannt, was draus werden

sollte. Es war nicht das schlechteste Bild, das ich

gemalt hatte. Es sind jetzt schlechte Zeiten! Und

wenn Herr Arbeseder verlangt hätte, ich soll ihm

obendrein noch einen Knebelbart ins Gesicht

malen, ich hätt' es getan! Denn ein klarer Auf-

trag, auch wenn er noch so dumm ist, hat immer

etwas für sich. Aber wir bekommen weder klare

noch unklare Aufträge! Auf den klaren aber war

Frau Wowrisek besonders stolz. Jetzt muß ich,

wenn ich male, die Bilder vor ihr verstecken, denn

sie spricht mir immer wieder drein. Dieser Han-

del ist ihr gewaltig in den Kopf gestiegen."