96

DIE KUNSTTÖPFEREI AUF DER PARISER WELTAUSSTELLUNG

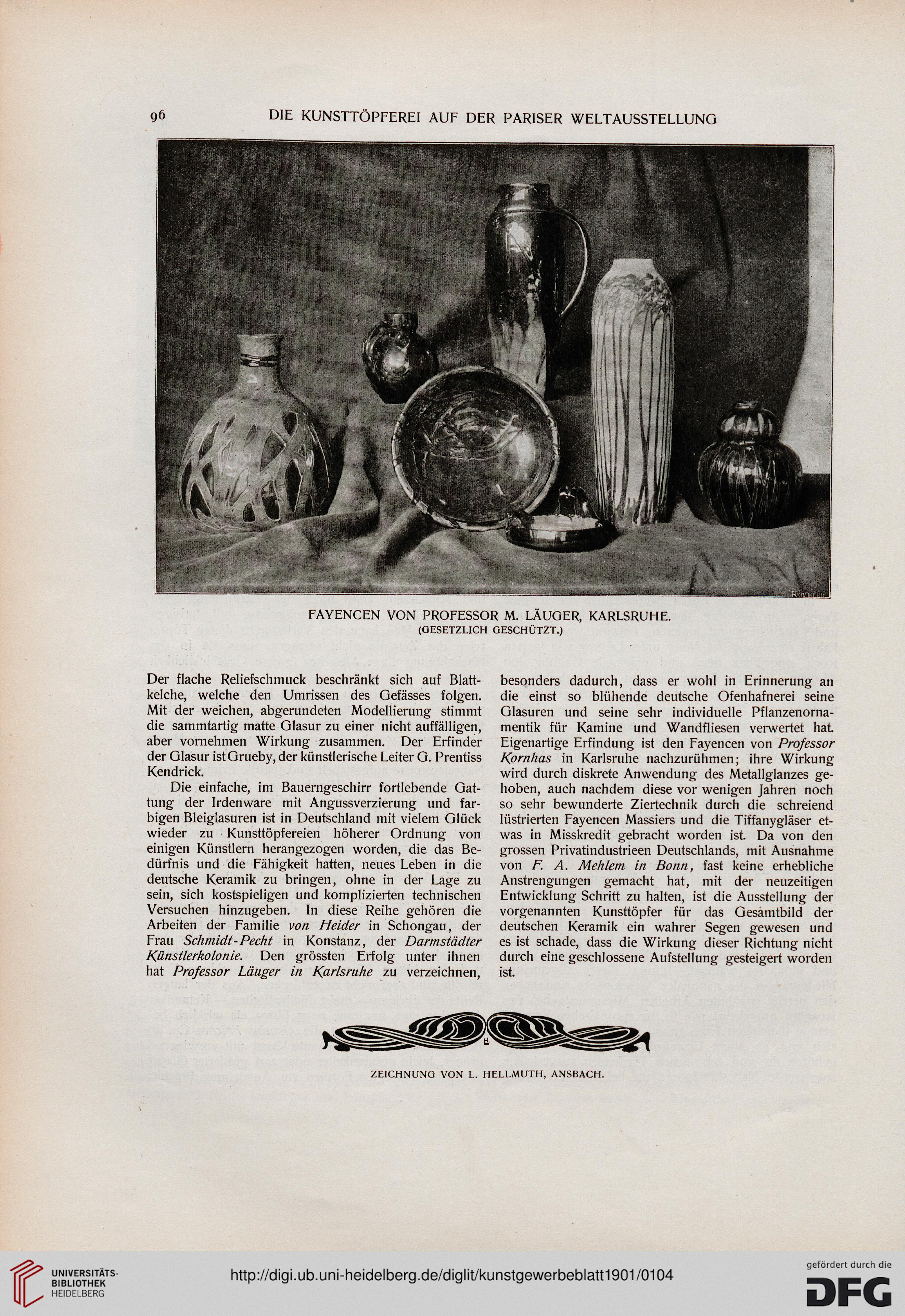

FAYENCEN VON PROFESSOR M. LAUOER, KARLSRUHE.

(GESETZLICH GESCHÜTZT.)

Der flache Reliefschmuck beschränkt sich auf Blatt-

kelche, welche den Umrissen des Gefässes folgen.

Mit der weichen, abgerundeten Modellierung stimmt

die sammtartig matte Glasur zu einer nicht auffälligen,

aber vornehmen Wirkung zusammen. Der Erfinder

der Glasur istGrueby, der künstlerische Leiter G. Prentiss

Kendrick.

Die einfache, im Bauerngeschirr fortlebende Gat-

tung der Irdenware mit Angussverzierung und far-

bigen Bleiglasuren ist in Deutschland mit vielem Glück

wieder zu Kunsttöpfereien höherer Ordnung von

einigen Künstlern herangezogen worden, die das Be-

dürfnis und die Fähigkeit hatten, neues Leben in die

deutsche Keramik zu bringen, ohne in der Lage zu

sein, sich kostspieligen und komplizierten technischen

Versuchen hinzugeben. In diese Reihe gehören die

Arbeiten der Familie von Heider in Schongau, der

Frau Schmidt-Pecht in Konstanz, der Darmstädter

KJlnstlerkolonle. Den grössten Erfolg unter ihnen

hat Professor Länger in Karlsruhe zu verzeichnen,

besonders dadurch, dass er wohl in Erinnerung an

die einst so blühende deutsche Ofenhafnerei seine

Glasuren und seine sehr individuelle Pflanzenorna-

mentik für Kamine und Wandfliesen verwertet hat.

Eigenartige Erfindung ist den Fayencen von Professor

Kprnhas in Karlsruhe nachzurühmen; ihre Wirkung

wird durch diskrete Anwendung des Metallglanzes ge-

hoben, auch nachdem diese vor wenigen Jahren noch

so sehr bewunderte Ziertechnik durch die schreiend

Iüstrierten Fayencen Massiers und die Tiffanygläser et-

was in Misskredit gebracht worden ist. Da von den

grossen Privatindustrieen Deutschlands, mit Ausnahme

von F. A. Mehlem In Bonn, fast keine erhebliche

Anstrengungen gemacht hat, mit der neuzeitigen

Entwicklung Schritt zu halten, ist die Ausstellung der

vorgenannten Kunsttöpfer für das Gesamtbild der

deutschen Keramik ein wahrer Segen gewesen und

es ist schade, dass die Wirkung dieser Richtung nicht

durch eine geschlossene Aufstellung gesteigert worden

ist.

ZEICHNUNO VON L. HELLMUTH, ANSBACH.

DIE KUNSTTÖPFEREI AUF DER PARISER WELTAUSSTELLUNG

FAYENCEN VON PROFESSOR M. LAUOER, KARLSRUHE.

(GESETZLICH GESCHÜTZT.)

Der flache Reliefschmuck beschränkt sich auf Blatt-

kelche, welche den Umrissen des Gefässes folgen.

Mit der weichen, abgerundeten Modellierung stimmt

die sammtartig matte Glasur zu einer nicht auffälligen,

aber vornehmen Wirkung zusammen. Der Erfinder

der Glasur istGrueby, der künstlerische Leiter G. Prentiss

Kendrick.

Die einfache, im Bauerngeschirr fortlebende Gat-

tung der Irdenware mit Angussverzierung und far-

bigen Bleiglasuren ist in Deutschland mit vielem Glück

wieder zu Kunsttöpfereien höherer Ordnung von

einigen Künstlern herangezogen worden, die das Be-

dürfnis und die Fähigkeit hatten, neues Leben in die

deutsche Keramik zu bringen, ohne in der Lage zu

sein, sich kostspieligen und komplizierten technischen

Versuchen hinzugeben. In diese Reihe gehören die

Arbeiten der Familie von Heider in Schongau, der

Frau Schmidt-Pecht in Konstanz, der Darmstädter

KJlnstlerkolonle. Den grössten Erfolg unter ihnen

hat Professor Länger in Karlsruhe zu verzeichnen,

besonders dadurch, dass er wohl in Erinnerung an

die einst so blühende deutsche Ofenhafnerei seine

Glasuren und seine sehr individuelle Pflanzenorna-

mentik für Kamine und Wandfliesen verwertet hat.

Eigenartige Erfindung ist den Fayencen von Professor

Kprnhas in Karlsruhe nachzurühmen; ihre Wirkung

wird durch diskrete Anwendung des Metallglanzes ge-

hoben, auch nachdem diese vor wenigen Jahren noch

so sehr bewunderte Ziertechnik durch die schreiend

Iüstrierten Fayencen Massiers und die Tiffanygläser et-

was in Misskredit gebracht worden ist. Da von den

grossen Privatindustrieen Deutschlands, mit Ausnahme

von F. A. Mehlem In Bonn, fast keine erhebliche

Anstrengungen gemacht hat, mit der neuzeitigen

Entwicklung Schritt zu halten, ist die Ausstellung der

vorgenannten Kunsttöpfer für das Gesamtbild der

deutschen Keramik ein wahrer Segen gewesen und

es ist schade, dass die Wirkung dieser Richtung nicht

durch eine geschlossene Aufstellung gesteigert worden

ist.

ZEICHNUNO VON L. HELLMUTH, ANSBACH.