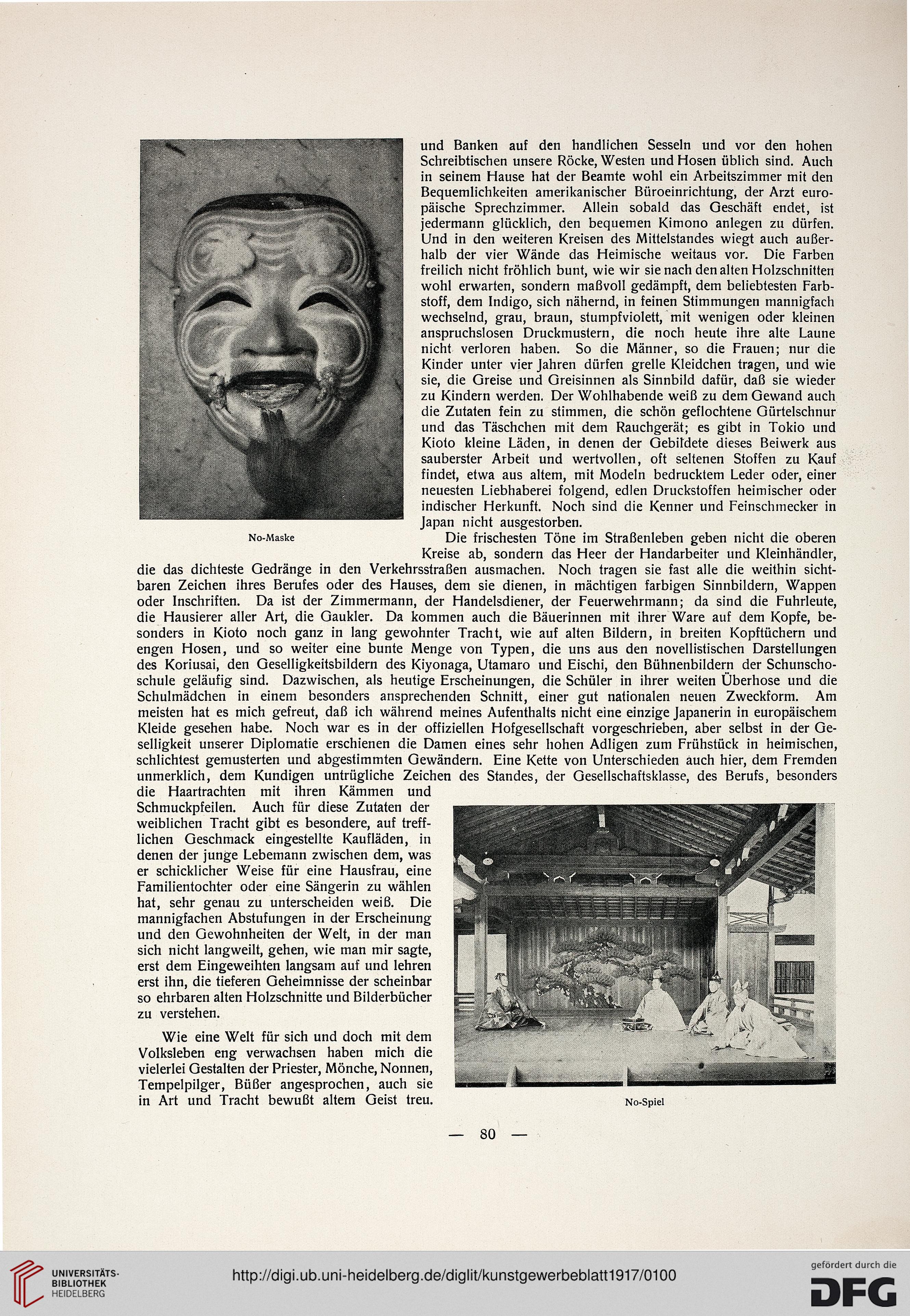

No-Maske

und Banken auf den handlichen Sesseln und vor den hohen

Schreibtischen unsere Röcke, Westen und Hosen üblich sind. Auch

in seinem Hause hat der Beamte wohl ein Arbeitszimmer mit den

Bequemlichkeiten amerikanischer Büroeinrichtung, der Arzt euro-

päische Sprechzimmer. Allein sobald das Geschäft endet, ist

jedermann glücklich, den bequemen Kimono anlegen zu dürfen.

Und in den weiteren Kreisen des Mittelstandes wiegt auch außer-

halb der vier Wände das Heimische weitaus vor. Die Farben

freilich nicht fröhlich bunt, wie wir sie nach den alten Holzschnitten

wohl erwarten, sondern maßvoll gedämpft, dem beliebtesten Farb-

stoff, dem Indigo, sich nähernd, in feinen Stimmungen mannigfach

wechselnd, grau, braun, stumpfviolett, mit wenigen oder kleinen

anspruchslosen Druckmustern, die noch heute ihre alte Laune

nicht verloren haben. So die Männer, so die Frauen; nur die

Kinder unter vier Jahren dürfen grelle Kleidchen tragen, und wie

sie, die Greise und Greisinnen als Sinnbild dafür, daß sie wieder

zu Kindern werden. Der Wohlhabende weiß zu dem Gewand auch

die Zutaten fein zu stimmen, die schön geflochtene Gürtelschnur

und das Täschchen mit dem Rauchgerät; es gibt in Tokio und

Kioto kleine Läden, in denen der Gebildete dieses Beiwerk aus

sauberster Arbeit und wertvollen, oft seltenen Stoffen zu Kauf

findet, etwa aus altem, mit Modeln bedrucktem Leder oder, einer

neuesten Liebhaberei folgend, edlen Druckstoffen heimischer oder

indischer Herkunft. Noch sind die Kenner und Feinschmecker in

Japan nicht ausgestorben.

Die frischesten Töne im Straßenleben geben nicht die oberen

Kreise ab, sondern das Heer der Handarbeiter und Kleinhändler,

die das dichteste Gedränge in den Verkehrsstraßen ausmachen. Noch tragen sie fast alle die weithin sicht-

baren Zeichen ihres Berufes oder des Hauses, dem sie dienen, in mächtigen farbigen Sinnbildern, Wappen

oder Inschriften. Da ist der Zimmermann, der Handelsdiener, der Feuerwehrmann; da sind die Fuhrleute,

die Hausierer aller Art, die Gaukler. Da kommen auch die Bäuerinnen mit ihrer Ware auf dem Kopfe, be-

sonders in Kioto noch ganz in lang gewohnter Tracht, wie auf alten Bildern, in breiten Kopftüchern und

engen Hosen, und so weiter eine bunte Menge von Typen, die uns aus den novellistischen Darstellungen

des Koriusai, den Geselligkeitsbildern des Kiyonaga, Utamaro und Eischi, den Bühnenbildern der Schunscho-

schule geläufig sind. Dazwischen, als heutige Erscheinungen, die Schüler in ihrer weiten Überhose und die

Schulmädchen in einem besonders ansprechenden Schnitt, einer gut nationalen neuen Zweckform. Am

meisten hat es mich gefreut, daß ich während meines Aufenthalts nicht eine einzige Japanerin in europäischem

Kleide gesehen habe. Noch war es in der offiziellen Hofgesellschaft vorgeschrieben, aber selbst in der Ge-

selligkeit unserer Diplomatie erschienen die Damen eines sehr hohen Adligen zum Frühstück in heimischen,

schlichtest gemusterten und abgestimmten Gewändern. Eine Kette von Unterschieden auch hier, dem Fremden

unmerklich, dem Kundigen untrügliche Zeichen des Standes, der Gesellschaftsklasse, des Berufs, besonders

die Haartrachten mit ihren Kämmen und

Schmuckpfeilen. Auch für diese Zutaten der

weiblichen Tracht gibt es besondere, auf treff-

lichen Geschmack eingestellte Kaufläden, in

denen der junge Lebemann zwischen dem, was

er schicklicher Weise für eine Hausfrau, eine

Familientochter oder eine Sängerin zu wählen

hat, sehr genau zu unterscheiden weiß. Die

mannigfachen Abstufungen in der Erscheinung

und den Gewohnheiten der Welt, in der man

sich nicht langweilt, gehen, wie man mir sagte,

erst dem Eingeweihten langsam auf und lehren

erst ihn, die tieferen Geheimnisse der scheinbar

so ehrbaren alten Holzschnitte und Bilderbücher

zu verstehen.

Wie eine Welt für sich und doch mit dem

Volksleben eng verwachsen haben mich die

vielerlei Gestalten der Priester, Mönche, Nonnen,

Tempelpilger, Büßer angesprochen, auch sie

in Art und Tracht bewußt altem Geist treu. No-spiei

— 80 —

und Banken auf den handlichen Sesseln und vor den hohen

Schreibtischen unsere Röcke, Westen und Hosen üblich sind. Auch

in seinem Hause hat der Beamte wohl ein Arbeitszimmer mit den

Bequemlichkeiten amerikanischer Büroeinrichtung, der Arzt euro-

päische Sprechzimmer. Allein sobald das Geschäft endet, ist

jedermann glücklich, den bequemen Kimono anlegen zu dürfen.

Und in den weiteren Kreisen des Mittelstandes wiegt auch außer-

halb der vier Wände das Heimische weitaus vor. Die Farben

freilich nicht fröhlich bunt, wie wir sie nach den alten Holzschnitten

wohl erwarten, sondern maßvoll gedämpft, dem beliebtesten Farb-

stoff, dem Indigo, sich nähernd, in feinen Stimmungen mannigfach

wechselnd, grau, braun, stumpfviolett, mit wenigen oder kleinen

anspruchslosen Druckmustern, die noch heute ihre alte Laune

nicht verloren haben. So die Männer, so die Frauen; nur die

Kinder unter vier Jahren dürfen grelle Kleidchen tragen, und wie

sie, die Greise und Greisinnen als Sinnbild dafür, daß sie wieder

zu Kindern werden. Der Wohlhabende weiß zu dem Gewand auch

die Zutaten fein zu stimmen, die schön geflochtene Gürtelschnur

und das Täschchen mit dem Rauchgerät; es gibt in Tokio und

Kioto kleine Läden, in denen der Gebildete dieses Beiwerk aus

sauberster Arbeit und wertvollen, oft seltenen Stoffen zu Kauf

findet, etwa aus altem, mit Modeln bedrucktem Leder oder, einer

neuesten Liebhaberei folgend, edlen Druckstoffen heimischer oder

indischer Herkunft. Noch sind die Kenner und Feinschmecker in

Japan nicht ausgestorben.

Die frischesten Töne im Straßenleben geben nicht die oberen

Kreise ab, sondern das Heer der Handarbeiter und Kleinhändler,

die das dichteste Gedränge in den Verkehrsstraßen ausmachen. Noch tragen sie fast alle die weithin sicht-

baren Zeichen ihres Berufes oder des Hauses, dem sie dienen, in mächtigen farbigen Sinnbildern, Wappen

oder Inschriften. Da ist der Zimmermann, der Handelsdiener, der Feuerwehrmann; da sind die Fuhrleute,

die Hausierer aller Art, die Gaukler. Da kommen auch die Bäuerinnen mit ihrer Ware auf dem Kopfe, be-

sonders in Kioto noch ganz in lang gewohnter Tracht, wie auf alten Bildern, in breiten Kopftüchern und

engen Hosen, und so weiter eine bunte Menge von Typen, die uns aus den novellistischen Darstellungen

des Koriusai, den Geselligkeitsbildern des Kiyonaga, Utamaro und Eischi, den Bühnenbildern der Schunscho-

schule geläufig sind. Dazwischen, als heutige Erscheinungen, die Schüler in ihrer weiten Überhose und die

Schulmädchen in einem besonders ansprechenden Schnitt, einer gut nationalen neuen Zweckform. Am

meisten hat es mich gefreut, daß ich während meines Aufenthalts nicht eine einzige Japanerin in europäischem

Kleide gesehen habe. Noch war es in der offiziellen Hofgesellschaft vorgeschrieben, aber selbst in der Ge-

selligkeit unserer Diplomatie erschienen die Damen eines sehr hohen Adligen zum Frühstück in heimischen,

schlichtest gemusterten und abgestimmten Gewändern. Eine Kette von Unterschieden auch hier, dem Fremden

unmerklich, dem Kundigen untrügliche Zeichen des Standes, der Gesellschaftsklasse, des Berufs, besonders

die Haartrachten mit ihren Kämmen und

Schmuckpfeilen. Auch für diese Zutaten der

weiblichen Tracht gibt es besondere, auf treff-

lichen Geschmack eingestellte Kaufläden, in

denen der junge Lebemann zwischen dem, was

er schicklicher Weise für eine Hausfrau, eine

Familientochter oder eine Sängerin zu wählen

hat, sehr genau zu unterscheiden weiß. Die

mannigfachen Abstufungen in der Erscheinung

und den Gewohnheiten der Welt, in der man

sich nicht langweilt, gehen, wie man mir sagte,

erst dem Eingeweihten langsam auf und lehren

erst ihn, die tieferen Geheimnisse der scheinbar

so ehrbaren alten Holzschnitte und Bilderbücher

zu verstehen.

Wie eine Welt für sich und doch mit dem

Volksleben eng verwachsen haben mich die

vielerlei Gestalten der Priester, Mönche, Nonnen,

Tempelpilger, Büßer angesprochen, auch sie

in Art und Tracht bewußt altem Geist treu. No-spiei

— 80 —