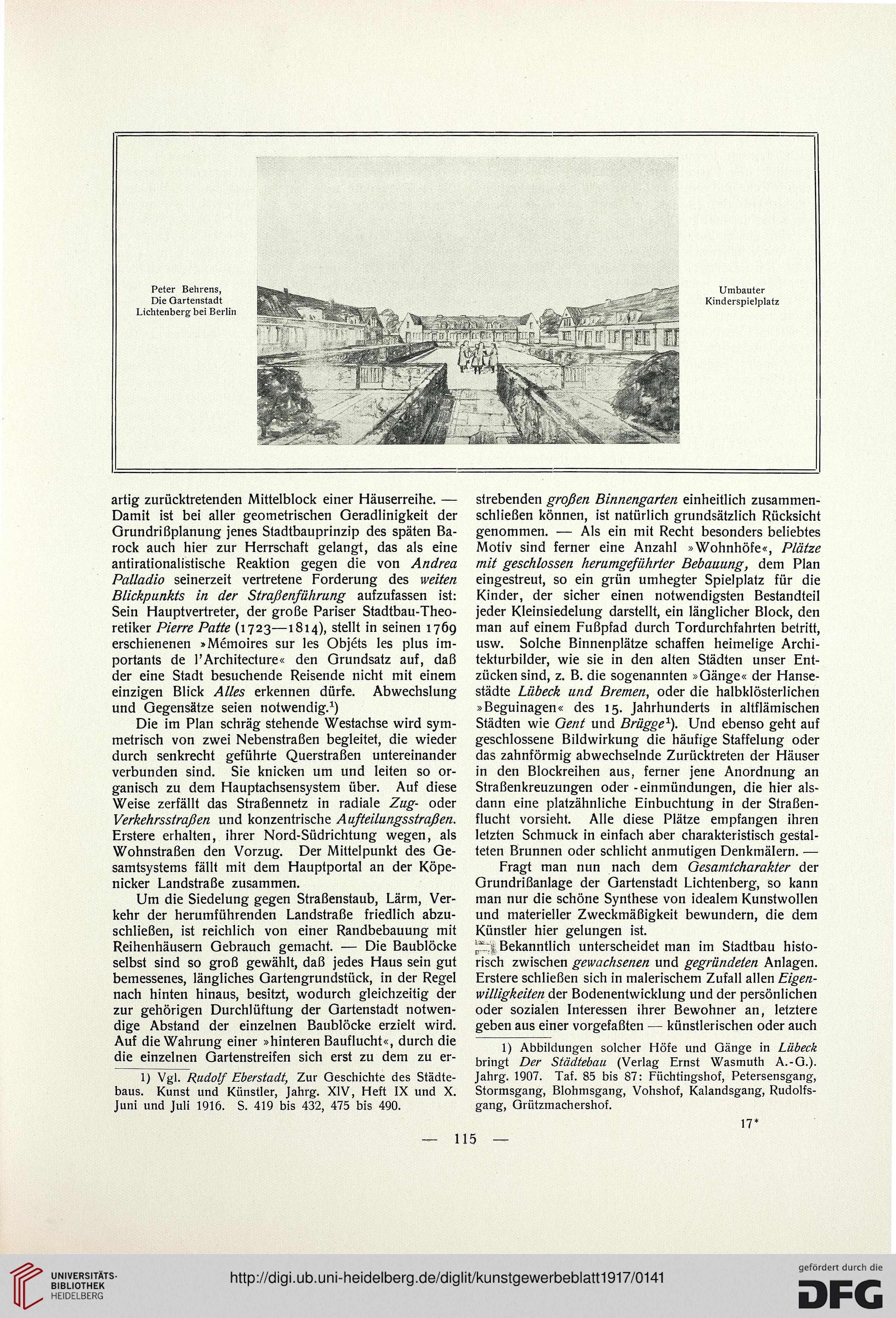

Peter Behrens,

Die Gartenstadt

Lichtenberg bei Berlin

Umbauter

Kinderspielplatz

artig zurücktretenden Mittelblock einer Häuserreihe. —

Damit ist bei aller geometrischen Geradlinigkeit der

Grundrißplanung jenes Stadtbauprinzip des späten Ba-

rock auch hier zur Herrschaft gelangt, das als eine

antirationalistische Reaktion gegen die von Andrea

Palladio seinerzeit vertretene Forderung des weiten

Blickpunkts in der Straßenführung aufzufassen ist:

Sein Hauptvertreter, der große Pariser Stadtbau-Theo-

retiker Pierre Patte (1723—1814), stellt in seinen 1769

erschienenen »Memoires sur les Objets les plus im-

portants de l'Architecture« den Grundsatz auf, daß

der eine Stadt besuchende Reisende nicht mit einem

einzigen Blick Alles erkennen dürfe. Abwechslung

und Gegensätze seien notwendig.1)

Die im Plan schräg stehende Westachse wird sym-

metrisch von zwei Nebenstraßen begleitet, die wieder

durch senkrecht geführte Querstraßen untereinander

verbunden sind. Sie knicken um und leiten so or-

ganisch zu dem Hauptachsensystem über. Auf diese

Weise zerfällt das Straßennetz in radiale Zug- oder

Verkehrsstraßen und konzentrische Aufteilungsstraßen.

Erstere erhalten, ihrer Nord-Südrichtung wegen, als

Wohnstraßen den Vorzug. Der Mittelpunkt des Ge-

samtsystems fällt mit dem Hauptportal an der Köpe-

nicker Landstraße zusammen.

Um die Siedelung gegen Straßenstaub, Lärm, Ver-

kehr der herumführenden Landstraße friedlich abzu-

schließen, ist reichlich von einer Randbebauung mit

Reihenhäusern Gebrauch gemacht. — Die Baublöcke

selbst sind so groß gewählt, daß jedes Haus sein gut

bemessenes, längliches Gartengrundstück, in der Regel

nach hinten hinaus, besitzt, wodurch gleichzeitig der

zur gehörigen Durchlüftung der Gartenstadt notwen-

dige Abstand der einzelnen Baublöcke erzielt wird.

Auf die Wahrung einer »hinteren Bauflucht«, durch die

die einzelnen Gartenstreifen sich erst zu dem zu er-

1) Vgl. Rudolf Eberstadt, Zur Geschichte des Städte-

baus. Kunst und Künstler, Jahrg. XIV, Heft IX und X.

Juni und Juli 1916. S. 419 bis 432, 475 bis 490.

1

strebenden großen Binnengarten einheitlich zusammen-

schließen können, ist natürlich grundsätzlich Rücksicht

genommen. — Als ein mit Recht besonders beliebtes

Motiv sind ferner eine Anzahl »Wohnhöfe«, Plätze

mit geschlossen herumgeführter Bebauung, dem Plan

eingestreut, so ein grün umhegter Spielplatz für die

Kinder, der sicher einen notwendigsten Bestandteil

jeder Kleinsiedelung darstellt, ein länglicher Block, den

man auf einem Fußpfad durch Tordurchfahrten betritt,

usw. Solche Binnenplätze schaffen heimelige Archi-

tekturbilder, wie sie in den alten Städten unser Ent-

zücken sind, z. B. die sogenannten »Gänge« der Hanse-

städte Lübeck und Bremen, oder die halbklösterlichen

»Beguinagen« des 15. Jahrhunderts in altflämischen

Städten wie Gent und Brügge1). Und ebenso geht auf

geschlossene Bildwirkung die häufige Staffelung oder

das zahnförmig abwechselnde Zurücktreten der Häuser

in den Blockreihen aus, ferner jene Anordnung an

Straßenkreuzungen oder -einmündungen, die hier als-

dann eine platzähnliche Einbuchtung in der Straßen-

flucht vorsieht. Alle diese Plätze empfangen ihren

letzten Schmuck in einfach aber charakteristisch gestal-

teten Brunnen oder schlicht anmutigen Denkmälern. —

Fragt man nun nach dem Gesamtcharakter der

Grundrißanlage der Gartenstadt Lichtenberg, so kann

man nur die schöne Synthese von idealem Kunstwollen

und materieller Zweckmäßigkeit bewundern, die dem

Künstler hier gelungen ist.

^1 Bekanntlich unterscheidet man im Stadtbau histo-

risch zwischen gewachsenen und gegründeten Anlagen.

Erstere schließen sich in malerischem Zufall allen Eigen-

willigkeiten der Bodenentwicklung und der persönlichen

oder sozialen Interessen ihrer Bewohner an, letztere

geben aus einer vorgefaßten — künstlerischen oder auch

1) Abbildungen solcher Höfe und Gänge in Lübeck

bringt Der Städtebau (Verlag Ernst Wasmuth A.-G.).

Jahrg. 1907. Taf. 85 bis 87: Füchtingshof, Petersensgang,

Stormsgang, Blohmsgang, Vohshof, Kalandsgang, Rudolfs-

gang, Grützmachershof.

17*

15 —

Die Gartenstadt

Lichtenberg bei Berlin

Umbauter

Kinderspielplatz

artig zurücktretenden Mittelblock einer Häuserreihe. —

Damit ist bei aller geometrischen Geradlinigkeit der

Grundrißplanung jenes Stadtbauprinzip des späten Ba-

rock auch hier zur Herrschaft gelangt, das als eine

antirationalistische Reaktion gegen die von Andrea

Palladio seinerzeit vertretene Forderung des weiten

Blickpunkts in der Straßenführung aufzufassen ist:

Sein Hauptvertreter, der große Pariser Stadtbau-Theo-

retiker Pierre Patte (1723—1814), stellt in seinen 1769

erschienenen »Memoires sur les Objets les plus im-

portants de l'Architecture« den Grundsatz auf, daß

der eine Stadt besuchende Reisende nicht mit einem

einzigen Blick Alles erkennen dürfe. Abwechslung

und Gegensätze seien notwendig.1)

Die im Plan schräg stehende Westachse wird sym-

metrisch von zwei Nebenstraßen begleitet, die wieder

durch senkrecht geführte Querstraßen untereinander

verbunden sind. Sie knicken um und leiten so or-

ganisch zu dem Hauptachsensystem über. Auf diese

Weise zerfällt das Straßennetz in radiale Zug- oder

Verkehrsstraßen und konzentrische Aufteilungsstraßen.

Erstere erhalten, ihrer Nord-Südrichtung wegen, als

Wohnstraßen den Vorzug. Der Mittelpunkt des Ge-

samtsystems fällt mit dem Hauptportal an der Köpe-

nicker Landstraße zusammen.

Um die Siedelung gegen Straßenstaub, Lärm, Ver-

kehr der herumführenden Landstraße friedlich abzu-

schließen, ist reichlich von einer Randbebauung mit

Reihenhäusern Gebrauch gemacht. — Die Baublöcke

selbst sind so groß gewählt, daß jedes Haus sein gut

bemessenes, längliches Gartengrundstück, in der Regel

nach hinten hinaus, besitzt, wodurch gleichzeitig der

zur gehörigen Durchlüftung der Gartenstadt notwen-

dige Abstand der einzelnen Baublöcke erzielt wird.

Auf die Wahrung einer »hinteren Bauflucht«, durch die

die einzelnen Gartenstreifen sich erst zu dem zu er-

1) Vgl. Rudolf Eberstadt, Zur Geschichte des Städte-

baus. Kunst und Künstler, Jahrg. XIV, Heft IX und X.

Juni und Juli 1916. S. 419 bis 432, 475 bis 490.

1

strebenden großen Binnengarten einheitlich zusammen-

schließen können, ist natürlich grundsätzlich Rücksicht

genommen. — Als ein mit Recht besonders beliebtes

Motiv sind ferner eine Anzahl »Wohnhöfe«, Plätze

mit geschlossen herumgeführter Bebauung, dem Plan

eingestreut, so ein grün umhegter Spielplatz für die

Kinder, der sicher einen notwendigsten Bestandteil

jeder Kleinsiedelung darstellt, ein länglicher Block, den

man auf einem Fußpfad durch Tordurchfahrten betritt,

usw. Solche Binnenplätze schaffen heimelige Archi-

tekturbilder, wie sie in den alten Städten unser Ent-

zücken sind, z. B. die sogenannten »Gänge« der Hanse-

städte Lübeck und Bremen, oder die halbklösterlichen

»Beguinagen« des 15. Jahrhunderts in altflämischen

Städten wie Gent und Brügge1). Und ebenso geht auf

geschlossene Bildwirkung die häufige Staffelung oder

das zahnförmig abwechselnde Zurücktreten der Häuser

in den Blockreihen aus, ferner jene Anordnung an

Straßenkreuzungen oder -einmündungen, die hier als-

dann eine platzähnliche Einbuchtung in der Straßen-

flucht vorsieht. Alle diese Plätze empfangen ihren

letzten Schmuck in einfach aber charakteristisch gestal-

teten Brunnen oder schlicht anmutigen Denkmälern. —

Fragt man nun nach dem Gesamtcharakter der

Grundrißanlage der Gartenstadt Lichtenberg, so kann

man nur die schöne Synthese von idealem Kunstwollen

und materieller Zweckmäßigkeit bewundern, die dem

Künstler hier gelungen ist.

^1 Bekanntlich unterscheidet man im Stadtbau histo-

risch zwischen gewachsenen und gegründeten Anlagen.

Erstere schließen sich in malerischem Zufall allen Eigen-

willigkeiten der Bodenentwicklung und der persönlichen

oder sozialen Interessen ihrer Bewohner an, letztere

geben aus einer vorgefaßten — künstlerischen oder auch

1) Abbildungen solcher Höfe und Gänge in Lübeck

bringt Der Städtebau (Verlag Ernst Wasmuth A.-G.).

Jahrg. 1907. Taf. 85 bis 87: Füchtingshof, Petersensgang,

Stormsgang, Blohmsgang, Vohshof, Kalandsgang, Rudolfs-

gang, Grützmachershof.

17*

15 —