gewalt, der Kraft über Leben und Tod, der königlichen

Herrschaft und des auf der Vereinigung verschiedener

Körper beruhenden Staatsgedankens bekannt (vgl. die Sage

von dem einzelnen Stab und dem Stäbebündel), sie wurden

von den Nachfolgern der Etrusker, den Latinern, den

Römern also, mitübernommen; man kann annehmen, daß

bei den Etruskern die Zahl der Stäbe, ihrer auf der heiligen

Zwölf gegründeten Staatsverfassung entsprechend, 12 be-

tragen habe, bei den Römern jedoch, da diese die Zehner-

zählung hatten, nur 10. Die römischen Könige übernahmen

auch die Träger der Faszes, die Liktoren, deren Zahl in

den jeweiligen Verfassungen festgesetzt war. Der Ge-

brauch der Faszes überdauerte das römische Königtum,

auch die Republik, während der das Beil herausgenommen

wurde, bis zur Zeit Cäsars. Die Faszes wurden vor dem

Volke als Zeichen der Ehrerbietung gesenkt, aber auch

als Auszeichnung wurden die Faszes unter den Kaisern

an siegreiche Feldherren verliehen, die sie dann mit Lorbeer-

kränzen schmückten. Man begegnet den Faszes noch in der

Kunst der ersten französischen Republik und hin und wieder

auch noch in klassizistischen kunstgewerblichen Arbeiten

unserer Zeit. Aber auch ein neues staatliches Verwaltungs-

gebäude in Hamburg (Fritz Schumacher) hat ein solches

Symbol als Skulptur an der Fassade. Andere symbolische

Siegerzeichen, wie z. B. die Tanten, die Siegerbinden, die

ursprünglich Opfergaben waren, können wir übergehen,

da sie kaum noch angewendet werden.

Nun das Schwert. In der altnordischen Mythologie

ist das Schwert das Symbol des dritten Gottes in der

obersten Dreiheit der germanischen Götter, nämlich Wodan,

Donar und Ziu oder Tyr. Der nordische Name Tyr hat

die Bedeutung des Schwerts und eine eigene Rune 4- die

allerdings auch an einen Hammer erinnern kann. Diese

Rune Tyr ward auf das Schwert eingeritzt und nach diesem

Namen ist auch der Gott genannt. Bei den Sachsen

erhielt er ebenfalls den Namen nach dem sax, dem kurzen

Schwerte der Sachsen, nämlich Saxnot, bei den Bayern

nach dem gotischen Namen für Schwert hairus den Namen

Heru oder Eru. Von dieser Bedeutung hat das Schwert

allerdings heute nichts mehr, immerhin ist es noch jetzt

— und gerade jetzt! — das Symbol der Kriegsgewalt und

der darauf beruhenden Staatsgewalt (Reichsschwert)1). Es

ist, wie auch in früherer Zeit der Speer, Wodans Symbol,

ein Zeichen der Herrschaft. Die Symbolik der 4 Schwert-

streiche nach den 4 Himmelsgegenden, die jetzt bei der

ungarischen Königskrönung wieder einmal aufgelebt ist,

hat ihr Vorbild in einem alten deutschen Brauche, der

bei Antritt einer jeden Herrschaft geübt wurde. Zuletzt

noch auf dem »Sonnenlehen« Warburg bei Wolfenbüttel.

Auch der Speer war früher das Symbol des Besitz-

antritts; Kaiser Otto d. Gr. schleuderte von der Küste Jüt-

lands seinen Speer ins Meer hinaus, um darüber seine

Herrschaft zu erklären. In früherer Zeit erfolgte auch die

Zwangsversteigerung eines Grundstücks unter dem aufge-

richteten Speer (sub hasta, daher das noch heute gebräuch-

liche Wort Subhastation oder die mundartliche Abwandlung

in Sachsen und Thüringen: Sepaste). Außer einem Schwert

führt Wodan auch seinen Speer Gungnir, den er den ge-

liebten Helden zur Erringung des Sieges leiht. Die Stoß-

1) Das mohammedanische zweiklingige Schwert Dsu-

falkar, das auf der türkischen sogen. Blutfahne mit gelber

Seide eingestickt ist, wird in der reichen Sage, von der

es umrankt ist, Mohammed selber zugeschrieben, sonst

aber auch dem Kalifen Ali, dem letzten aus der Reihe der

großen Kalifen, die von den mohammedanischen Ortho-

doxen als die heiligen Nachfolger des Propheten angesehen

werden.

lanze war das Abzeichen des römischen Gottes Mars, des

Kriegsgottes.

Vielleicht geht auch der Heroldstab von dem Speer

aus, der allerdings keine wesentliche symbolische Be-

deutung mehr hat, der sie aber sofort bekommt, wenn man ihm

in der Form des griechischen Kerykeion oder des römischen

Caduceus des zum Hermesstab entwickelten Stabes des

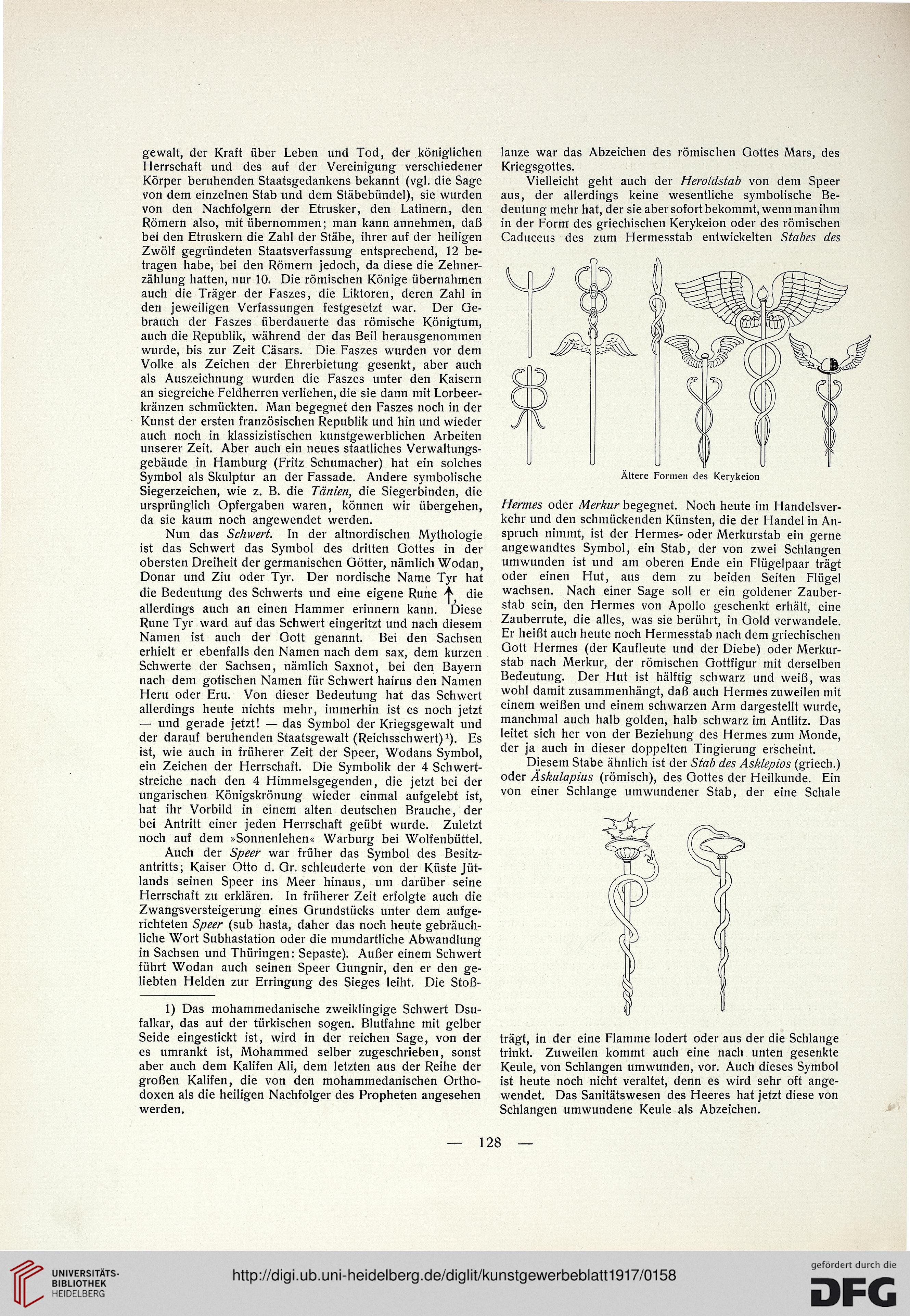

Ältere Formen des Kerykeion

Hermes oder Merkur begegnet. Noch heute im Handelsver-

kehr und den schmückenden Künsten, die der Handel in An-

spruch nimmt, ist der Hermes- oder Merkurstab ein gerne

angewandtes Symbol, ein Stab, der von zwei Schlangen

umwunden ist und am oberen Ende ein Flügelpaar trägt

oder einen Hut, aus dem zu beiden Seiten Flügel

wachsen. Nach einer Sage soll er ein goldener Zauber-

stab sein, den Hermes von Apollo geschenkt erhält, eine

Zauberrute, die alles, was sie berührt, in Gold verwandele.

Er heißt auch heute noch Hermesstab nach dem griechischen

Gott Hermes (der Kaufleute und der Diebe) oder Merkur-

stab nach Merkur, der römischen Gottfigur mit derselben

Bedeutung. Der Hut ist hälftig schwarz und weiß, was

wohl damit zusammenhängt, daß auch Hermes zuweilen mit

einem weißen und einem schwarzen Arm dargestellt wurde,

manchmal auch halb golden, halb schwarz im Antlitz. Das

leitet sich her von der Beziehung des Hermes zum Monde,

der ja auch in dieser doppelten Tingierung erscheint.

Diesem Stabe ähnlich ist der Stab des Asklepios (griech.)

oder Äskulapius (römisch), des Gottes der Heilkunde. Ein

von einer Schlange umwundener Stab, der eine Schale

trägt, in der eine Flamme lodert oder aus der die Schlange

trinkt. Zuweilen kommt auch eine nach unten gesenkte

Keule, von Schlangen umwunden, vor. Auch dieses Symbol

ist heute noch nicht veraltet, denn es wird sehr oft ange-

wendet. Das Sanitätswesen des Heeres hat jetzt diese von

Schlangen umwundene Keule als Abzeichen.

— 128

Herrschaft und des auf der Vereinigung verschiedener

Körper beruhenden Staatsgedankens bekannt (vgl. die Sage

von dem einzelnen Stab und dem Stäbebündel), sie wurden

von den Nachfolgern der Etrusker, den Latinern, den

Römern also, mitübernommen; man kann annehmen, daß

bei den Etruskern die Zahl der Stäbe, ihrer auf der heiligen

Zwölf gegründeten Staatsverfassung entsprechend, 12 be-

tragen habe, bei den Römern jedoch, da diese die Zehner-

zählung hatten, nur 10. Die römischen Könige übernahmen

auch die Träger der Faszes, die Liktoren, deren Zahl in

den jeweiligen Verfassungen festgesetzt war. Der Ge-

brauch der Faszes überdauerte das römische Königtum,

auch die Republik, während der das Beil herausgenommen

wurde, bis zur Zeit Cäsars. Die Faszes wurden vor dem

Volke als Zeichen der Ehrerbietung gesenkt, aber auch

als Auszeichnung wurden die Faszes unter den Kaisern

an siegreiche Feldherren verliehen, die sie dann mit Lorbeer-

kränzen schmückten. Man begegnet den Faszes noch in der

Kunst der ersten französischen Republik und hin und wieder

auch noch in klassizistischen kunstgewerblichen Arbeiten

unserer Zeit. Aber auch ein neues staatliches Verwaltungs-

gebäude in Hamburg (Fritz Schumacher) hat ein solches

Symbol als Skulptur an der Fassade. Andere symbolische

Siegerzeichen, wie z. B. die Tanten, die Siegerbinden, die

ursprünglich Opfergaben waren, können wir übergehen,

da sie kaum noch angewendet werden.

Nun das Schwert. In der altnordischen Mythologie

ist das Schwert das Symbol des dritten Gottes in der

obersten Dreiheit der germanischen Götter, nämlich Wodan,

Donar und Ziu oder Tyr. Der nordische Name Tyr hat

die Bedeutung des Schwerts und eine eigene Rune 4- die

allerdings auch an einen Hammer erinnern kann. Diese

Rune Tyr ward auf das Schwert eingeritzt und nach diesem

Namen ist auch der Gott genannt. Bei den Sachsen

erhielt er ebenfalls den Namen nach dem sax, dem kurzen

Schwerte der Sachsen, nämlich Saxnot, bei den Bayern

nach dem gotischen Namen für Schwert hairus den Namen

Heru oder Eru. Von dieser Bedeutung hat das Schwert

allerdings heute nichts mehr, immerhin ist es noch jetzt

— und gerade jetzt! — das Symbol der Kriegsgewalt und

der darauf beruhenden Staatsgewalt (Reichsschwert)1). Es

ist, wie auch in früherer Zeit der Speer, Wodans Symbol,

ein Zeichen der Herrschaft. Die Symbolik der 4 Schwert-

streiche nach den 4 Himmelsgegenden, die jetzt bei der

ungarischen Königskrönung wieder einmal aufgelebt ist,

hat ihr Vorbild in einem alten deutschen Brauche, der

bei Antritt einer jeden Herrschaft geübt wurde. Zuletzt

noch auf dem »Sonnenlehen« Warburg bei Wolfenbüttel.

Auch der Speer war früher das Symbol des Besitz-

antritts; Kaiser Otto d. Gr. schleuderte von der Küste Jüt-

lands seinen Speer ins Meer hinaus, um darüber seine

Herrschaft zu erklären. In früherer Zeit erfolgte auch die

Zwangsversteigerung eines Grundstücks unter dem aufge-

richteten Speer (sub hasta, daher das noch heute gebräuch-

liche Wort Subhastation oder die mundartliche Abwandlung

in Sachsen und Thüringen: Sepaste). Außer einem Schwert

führt Wodan auch seinen Speer Gungnir, den er den ge-

liebten Helden zur Erringung des Sieges leiht. Die Stoß-

1) Das mohammedanische zweiklingige Schwert Dsu-

falkar, das auf der türkischen sogen. Blutfahne mit gelber

Seide eingestickt ist, wird in der reichen Sage, von der

es umrankt ist, Mohammed selber zugeschrieben, sonst

aber auch dem Kalifen Ali, dem letzten aus der Reihe der

großen Kalifen, die von den mohammedanischen Ortho-

doxen als die heiligen Nachfolger des Propheten angesehen

werden.

lanze war das Abzeichen des römischen Gottes Mars, des

Kriegsgottes.

Vielleicht geht auch der Heroldstab von dem Speer

aus, der allerdings keine wesentliche symbolische Be-

deutung mehr hat, der sie aber sofort bekommt, wenn man ihm

in der Form des griechischen Kerykeion oder des römischen

Caduceus des zum Hermesstab entwickelten Stabes des

Ältere Formen des Kerykeion

Hermes oder Merkur begegnet. Noch heute im Handelsver-

kehr und den schmückenden Künsten, die der Handel in An-

spruch nimmt, ist der Hermes- oder Merkurstab ein gerne

angewandtes Symbol, ein Stab, der von zwei Schlangen

umwunden ist und am oberen Ende ein Flügelpaar trägt

oder einen Hut, aus dem zu beiden Seiten Flügel

wachsen. Nach einer Sage soll er ein goldener Zauber-

stab sein, den Hermes von Apollo geschenkt erhält, eine

Zauberrute, die alles, was sie berührt, in Gold verwandele.

Er heißt auch heute noch Hermesstab nach dem griechischen

Gott Hermes (der Kaufleute und der Diebe) oder Merkur-

stab nach Merkur, der römischen Gottfigur mit derselben

Bedeutung. Der Hut ist hälftig schwarz und weiß, was

wohl damit zusammenhängt, daß auch Hermes zuweilen mit

einem weißen und einem schwarzen Arm dargestellt wurde,

manchmal auch halb golden, halb schwarz im Antlitz. Das

leitet sich her von der Beziehung des Hermes zum Monde,

der ja auch in dieser doppelten Tingierung erscheint.

Diesem Stabe ähnlich ist der Stab des Asklepios (griech.)

oder Äskulapius (römisch), des Gottes der Heilkunde. Ein

von einer Schlange umwundener Stab, der eine Schale

trägt, in der eine Flamme lodert oder aus der die Schlange

trinkt. Zuweilen kommt auch eine nach unten gesenkte

Keule, von Schlangen umwunden, vor. Auch dieses Symbol

ist heute noch nicht veraltet, denn es wird sehr oft ange-

wendet. Das Sanitätswesen des Heeres hat jetzt diese von

Schlangen umwundene Keule als Abzeichen.

— 128