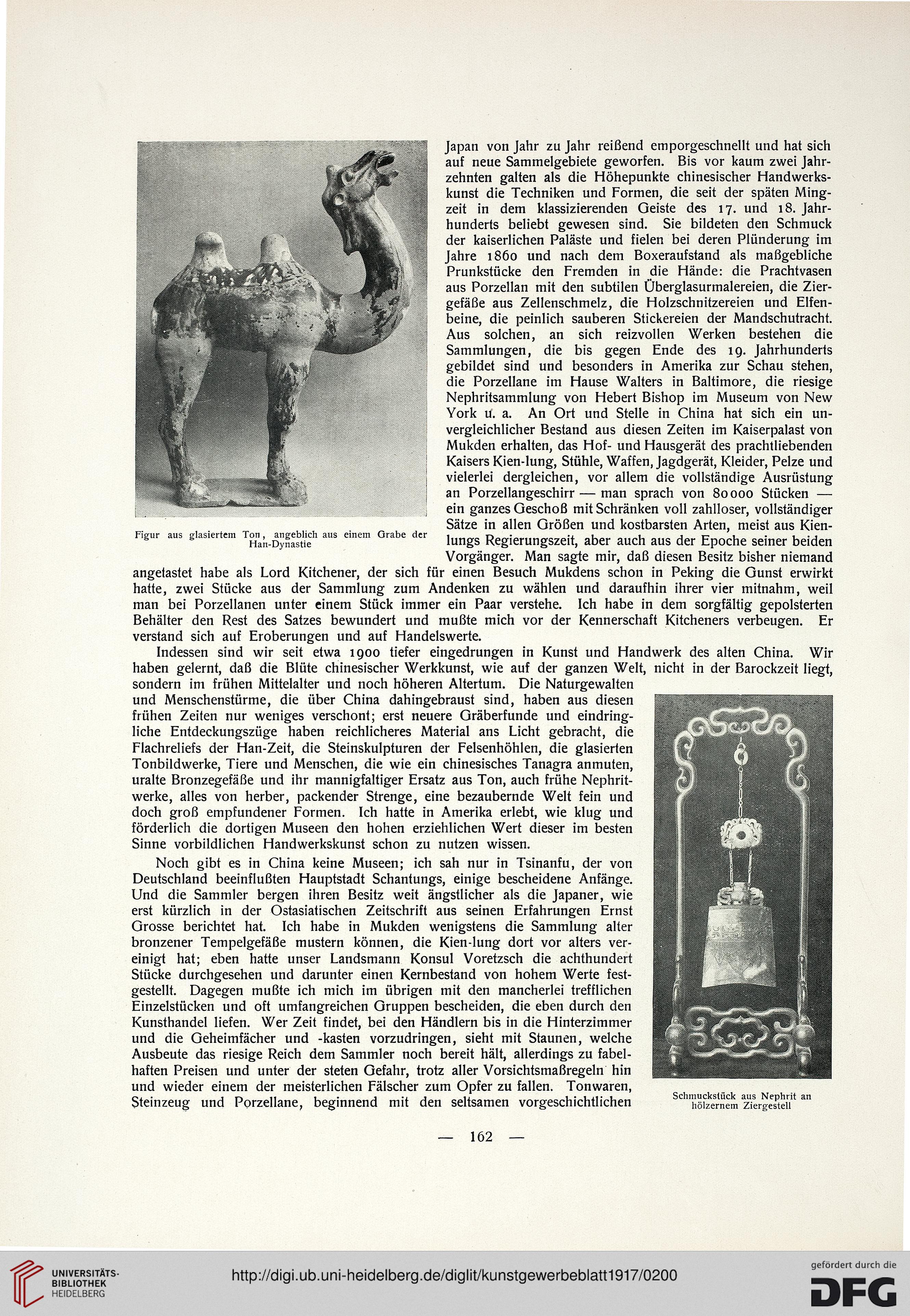

Figur aus glasiertem Ton, angeblich aus einem Grabe der

Han-Dynastie

Japan von Jahr zu Jahr reißend emporgeschnellt und hat sich

auf neue Sammelgebiete geworfen. Bis vor kaum zwei Jahr-

zehnten galten als die Höhepunkte chinesischer Handwerks-

kunst die Techniken und Formen, die seit der späten Ming-

zeit in dem klassizierenden Geiste des 17. und 18. Jahr-

hunderts beliebt gewesen sind. Sie bildeten den Schmuck

der kaiserlichen Paläste und fielen bei deren Plünderung im

Jahre 1860 und nach dem Boxeraufstand als maßgebliche

Prunkstücke den Fremden in die Hände: die Prachtvasen

aus Porzellan mit den subtilen Überglasurmalereien, die Zier-

gefäße aus Zellenschmelz, die Holzschnitzereien und Elfen-

beine, die peinlich sauberen Stickereien der Mandschutracht.

Aus solchen, an sich reizvollen Werken bestehen die

Sammlungen, die bis gegen Ende des ig. Jahrhunderts

gebildet sind und besonders in Amerika zur Schau stehen,

die Porzellane im Hause Walters in Baltimore, die riesige

Nephritsammlung von Hebert Bishop im Museum von New

York u. a. An Ort und Stelle in China hat sich ein un-

vergleichlicher Bestand aus diesen Zeiten im Kaiserpalast von

Mukden erhalten, das Hof- und Hausgerät des prachtliebenden

Kaisers Kien-lung, Stühle, Waffen, Jagdgerät, Kleider, Pelze und

vielerlei dergleichen, vor allem die vollständige Ausrüstung

an Porzellangeschirr — man sprach von 80000 Stücken —

ein ganzes Geschoß mit Schränken voll zahlloser, vollständiger

Sätze in allen Größen und kostbarsten Arten, meist aus Kien-

lungs Regierungszeit, aber auch aus der Epoche seiner beiden

Vorgänger. Man sagte mir, daß diesen Besitz bisher niemand

angetastet habe als Lord Kitchener, der sich für einen Besuch Mukdens schon in Peking die Gunst erwirkt

hatte, zwei Stücke aus der Sammlung zum Andenken zu wählen und daraufhin ihrer vier mitnahm, weil

man bei Porzellanen unter einem Stück immer ein Paar verstehe. Ich habe in dem sorgfältig gepolsterten

Behälter den Rest des Satzes bewundert und mußte mich vor der Kennerschaft Kitcheners verbeugen. Er

verstand sich auf Eroberungen und auf Handelswerte.

Indessen sind wir seit etwa 1900 tiefer eingedrungen in Kunst und Handwerk des alten China. Wir

haben gelernt, daß die Blüte chinesischer Werkkunst, wie auf der ganzen Welt, nicht in der Barockzeit liegt,

sondern im frühen Mittelalter und noch höheren Altertum. Die Naturgewalten

und Menschenstürme, die über China dahingebraust sind, haben aus diesen

frühen Zeiten nur weniges verschont; erst neuere Gräberfunde und eindring-

liche Entdeckungszüge haben reichlicheres Material ans Licht gebracht, die

Flachreliefs der Han-Zeit, die Steinskulpturen der Felsenhöhlen, die glasierten

Tonbildwerke, Tiere und Menschen, die wie ein chinesisches Tanagra anmuten,

uralte Bronzegefäße und ihr mannigfaltiger Ersatz aus Ton, auch frühe Nephrit-

werke, alles von herber, packender Strenge, eine bezaubernde Welt fein und

doch groß empfundener Formen. Ich hatte in Amerika erlebt, wie klug und

förderlich die dortigen Museen den hohen erziehlichen Wert dieser im besten

Sinne vorbildlichen Handwerkskunst schon zu nutzen wissen.

Noch gibt es in China keine Museen; ich sah nur in Tsinanfu, der von

Deutschland beeinflußten Hauptstadt Schantungs, einige bescheidene Anfänge.

Und die Sammler bergen ihren Besitz weit ängstlicher als die Japaner, wie

erst kürzlich in der Ostasiatischen Zeitschrift aus seinen Erfahrungen Ernst

Grosse berichtet hat. Ich habe in Mukden wenigstens die Sammlung alter

bronzener Tempelgefäße mustern können, die Kien-lung dort vor alters ver-

einigt hat; eben hatte unser Landsmann Konsul Voretzsch die achthundert

Stücke durchgesehen und darunter einen Kernbestand von hohem Werte fest-

gestellt. Dagegen mußte ich mich im übrigen mit den mancherlei trefflichen

Einzelstücken und oft umfangreichen Gruppen bescheiden, die eben durch den

Kunsthandel liefen. Wer Zeit findet, bei den Händlern bis in die Hinterzimmer

und die Geheimfächer und -kästen vorzudringen, sieht mit Staunen, welche

Ausbeute das riesige Reich dem Sammler noch bereit hält, allerdings zu fabel-

haften Preisen und unter der steten Gefahr, trotz aller Vorsichtsmaßregeln hin

und wieder einem der meisterlichen Fälscher zum Opfer zu fallen. Tonwaren,

Steinzeug und Porzellane, beginnend mit den seltsamen vorgeschichtlichen c hölzernem ziergesteü

— 162 —

Han-Dynastie

Japan von Jahr zu Jahr reißend emporgeschnellt und hat sich

auf neue Sammelgebiete geworfen. Bis vor kaum zwei Jahr-

zehnten galten als die Höhepunkte chinesischer Handwerks-

kunst die Techniken und Formen, die seit der späten Ming-

zeit in dem klassizierenden Geiste des 17. und 18. Jahr-

hunderts beliebt gewesen sind. Sie bildeten den Schmuck

der kaiserlichen Paläste und fielen bei deren Plünderung im

Jahre 1860 und nach dem Boxeraufstand als maßgebliche

Prunkstücke den Fremden in die Hände: die Prachtvasen

aus Porzellan mit den subtilen Überglasurmalereien, die Zier-

gefäße aus Zellenschmelz, die Holzschnitzereien und Elfen-

beine, die peinlich sauberen Stickereien der Mandschutracht.

Aus solchen, an sich reizvollen Werken bestehen die

Sammlungen, die bis gegen Ende des ig. Jahrhunderts

gebildet sind und besonders in Amerika zur Schau stehen,

die Porzellane im Hause Walters in Baltimore, die riesige

Nephritsammlung von Hebert Bishop im Museum von New

York u. a. An Ort und Stelle in China hat sich ein un-

vergleichlicher Bestand aus diesen Zeiten im Kaiserpalast von

Mukden erhalten, das Hof- und Hausgerät des prachtliebenden

Kaisers Kien-lung, Stühle, Waffen, Jagdgerät, Kleider, Pelze und

vielerlei dergleichen, vor allem die vollständige Ausrüstung

an Porzellangeschirr — man sprach von 80000 Stücken —

ein ganzes Geschoß mit Schränken voll zahlloser, vollständiger

Sätze in allen Größen und kostbarsten Arten, meist aus Kien-

lungs Regierungszeit, aber auch aus der Epoche seiner beiden

Vorgänger. Man sagte mir, daß diesen Besitz bisher niemand

angetastet habe als Lord Kitchener, der sich für einen Besuch Mukdens schon in Peking die Gunst erwirkt

hatte, zwei Stücke aus der Sammlung zum Andenken zu wählen und daraufhin ihrer vier mitnahm, weil

man bei Porzellanen unter einem Stück immer ein Paar verstehe. Ich habe in dem sorgfältig gepolsterten

Behälter den Rest des Satzes bewundert und mußte mich vor der Kennerschaft Kitcheners verbeugen. Er

verstand sich auf Eroberungen und auf Handelswerte.

Indessen sind wir seit etwa 1900 tiefer eingedrungen in Kunst und Handwerk des alten China. Wir

haben gelernt, daß die Blüte chinesischer Werkkunst, wie auf der ganzen Welt, nicht in der Barockzeit liegt,

sondern im frühen Mittelalter und noch höheren Altertum. Die Naturgewalten

und Menschenstürme, die über China dahingebraust sind, haben aus diesen

frühen Zeiten nur weniges verschont; erst neuere Gräberfunde und eindring-

liche Entdeckungszüge haben reichlicheres Material ans Licht gebracht, die

Flachreliefs der Han-Zeit, die Steinskulpturen der Felsenhöhlen, die glasierten

Tonbildwerke, Tiere und Menschen, die wie ein chinesisches Tanagra anmuten,

uralte Bronzegefäße und ihr mannigfaltiger Ersatz aus Ton, auch frühe Nephrit-

werke, alles von herber, packender Strenge, eine bezaubernde Welt fein und

doch groß empfundener Formen. Ich hatte in Amerika erlebt, wie klug und

förderlich die dortigen Museen den hohen erziehlichen Wert dieser im besten

Sinne vorbildlichen Handwerkskunst schon zu nutzen wissen.

Noch gibt es in China keine Museen; ich sah nur in Tsinanfu, der von

Deutschland beeinflußten Hauptstadt Schantungs, einige bescheidene Anfänge.

Und die Sammler bergen ihren Besitz weit ängstlicher als die Japaner, wie

erst kürzlich in der Ostasiatischen Zeitschrift aus seinen Erfahrungen Ernst

Grosse berichtet hat. Ich habe in Mukden wenigstens die Sammlung alter

bronzener Tempelgefäße mustern können, die Kien-lung dort vor alters ver-

einigt hat; eben hatte unser Landsmann Konsul Voretzsch die achthundert

Stücke durchgesehen und darunter einen Kernbestand von hohem Werte fest-

gestellt. Dagegen mußte ich mich im übrigen mit den mancherlei trefflichen

Einzelstücken und oft umfangreichen Gruppen bescheiden, die eben durch den

Kunsthandel liefen. Wer Zeit findet, bei den Händlern bis in die Hinterzimmer

und die Geheimfächer und -kästen vorzudringen, sieht mit Staunen, welche

Ausbeute das riesige Reich dem Sammler noch bereit hält, allerdings zu fabel-

haften Preisen und unter der steten Gefahr, trotz aller Vorsichtsmaßregeln hin

und wieder einem der meisterlichen Fälscher zum Opfer zu fallen. Tonwaren,

Steinzeug und Porzellane, beginnend mit den seltsamen vorgeschichtlichen c hölzernem ziergesteü

— 162 —