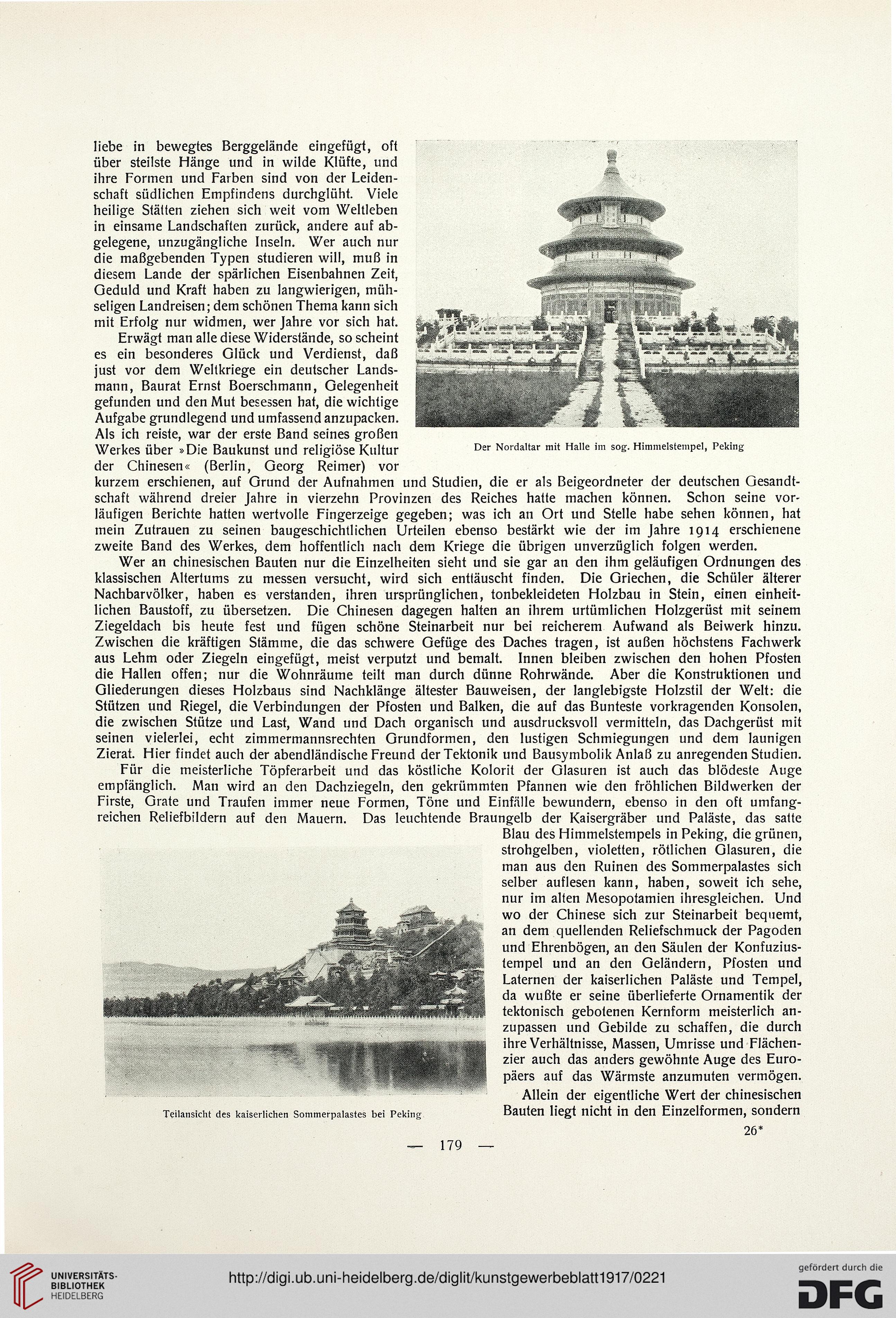

Der Nordaltar mit Halle im sog. Himmelstempel, Peking

liebe in bewegtes Berggelände eingefügt, oft

über steilste Hänge und in wilde Klüfte, und

ihre Formen und Farben sind von der Leiden-

schaft südlichen Empfindens durchglüht. Viele

heilige Stätten ziehen sich weit vom Weltleben

in einsame Landschaften zurück, andere auf ab-

gelegene, unzugängliche Inseln. Wer auch nur

die maßgebenden Typen studieren will, muß in

diesem Lande der spärlichen Eisenbahnen Zeit,

Geduld und Kraft haben zu langwierigen, müh-

seligen Landreisen; dem schönen Thema kann sich

mit Erfolg nur widmen, wer Jahre vor sich hat.

Erwägt man alle diese Widerstände, so scheint

es ein besonderes Glück und Verdienst, daß

just vor dem Weltkriege ein deutscher Lands-

mann, Baurat Ernst Boerschmann, Gelegenheit

gefunden und den Mut besessen hat, die wichtige

Aufgabe grundlegend und umfassend anzupacken.

Als ich reiste, war der erste Band seines großen

Werkes über »Die Baukunst und religiöse Kultur

der Chinesen« (Berlin, Georg Reimer) vor

kurzem erschienen, auf Grund der Aufnahmen und Studien, die er als Beigeordneter der deutschen Gesandt-

schaft während dreier Jahre in vierzehn Provinzen des Reiches hatte machen können. Schon seine vor-

läufigen Berichte hatten wertvolle Fingerzeige gegeben; was ich an Ort und Stelle habe sehen können, hat

mein Zutrauen zu seinen baugeschichtlichen Urteilen ebenso bestärkt wie der im Jahre 1914 erschienene

zweite Band des Werkes, dem hoffentlich nach dem Kriege die übrigen unverzüglich folgen werden.

Wer an chinesischen Bauten nur die Einzelheiten sieht und sie gar an den ihm geläufigen Ordnungen des

klassischen Altertums zu messen versucht, wird sich enttäuscht finden. Die Griechen, die Schüler älterer

Nachbarvölker, haben es verstanden, ihren ursprünglichen, tonbekleideten Holzbau in Stein, einen einheit-

lichen Baustoff, zu übersetzen. Die Chinesen dagegen halten an ihrem urtümlichen Holzgerüst mit seinem

Ziegeldach bis heute fest und fügen schöne Steinarbeit nur bei reicherem Aufwand als Beiwerk hinzu.

Zwischen die kräftigen Stämme, die das schwere Gefüge des Daches tragen, ist außen höchstens Fachwerk

aus Lehm oder Ziegeln eingefügt, meist verputzt und bemalt. Innen bleiben zwischen den hohen Pfosten

die Hallen offen; nur die Wohnräume teilt man durch dünne Rohrwände. Aber die Konstruktionen und

Gliederungen dieses Holzbaus sind Nachklänge ältester Bauweisen, der langlebigste Holzstil der Welt: die

Stützen und Riegel, die Verbindungen der Pfosten und Balken, die auf das Bunteste vorkragenden Konsolen,

die zwischen Stütze und Last, Wand und Dach organisch und ausdrucksvoll vermitteln, das Dachgerüst mit

seinen vielerlei, echt zimmermannsrechten Grundformen, den lustigen Schmiegungen und dem launigen

Zierat. Hier findet auch der abendländische Freund der Tektonik und Bausymbolik Anlaß zu anregenden Studien.

Für die meisterliche Töpferarbeit und das köstliche Kolorit der Glasuren ist auch das blödeste Auge

empfänglich. Man wird an den Dachziegeln, den gekrümmten Pfannen wie den fröhlichen Bildwerken der

Firste, Grate und Traufen immer neue Formen, Töne und Einfälle bewundern, ebenso in den oft umfang-

reichen Reliefbildern auf den Mauern. Das leuchtende Braungelb der Kaisergräber und Paläste, das satte

Blau des Himmelstempels in Peking, die grünen,

strohgelben, violetten, rötlichen Glasuren, die

man aus den Ruinen des Sommerpalastes sich

selber auflesen kann, haben, soweit ich sehe,

nur im alten Mesopotamien ihresgleichen. Und

wo der Chinese sich zur Steinarbeit bequemt,

an dem quellenden Reliefschmuck der Pagoden

und Ehrenbögen, an den Säulen der Konfuzius-

tempel und an den Geländern, Pfosten und

Laternen der kaiserlichen Paläste und Tempel,

da wußte er seine überlieferte Ornamentik der

tektonisch gebotenen Kernform meisterlich an-

zupassen und Gebilde zu schaffen, die durch

ihre Verhältnisse, Massen, Umrisse und Flächen-

zier auch das anders gewöhnte Auge des Euro-

päers auf das Wärmste anzumuten vermögen.

Allein der eigentliche Wert der chinesischen

Bauten liegt nicht in den Einzelformen, sondern

26*

Teilansicht des kaiserlichen Sommerpalastes bei Peking

— 179

liebe in bewegtes Berggelände eingefügt, oft

über steilste Hänge und in wilde Klüfte, und

ihre Formen und Farben sind von der Leiden-

schaft südlichen Empfindens durchglüht. Viele

heilige Stätten ziehen sich weit vom Weltleben

in einsame Landschaften zurück, andere auf ab-

gelegene, unzugängliche Inseln. Wer auch nur

die maßgebenden Typen studieren will, muß in

diesem Lande der spärlichen Eisenbahnen Zeit,

Geduld und Kraft haben zu langwierigen, müh-

seligen Landreisen; dem schönen Thema kann sich

mit Erfolg nur widmen, wer Jahre vor sich hat.

Erwägt man alle diese Widerstände, so scheint

es ein besonderes Glück und Verdienst, daß

just vor dem Weltkriege ein deutscher Lands-

mann, Baurat Ernst Boerschmann, Gelegenheit

gefunden und den Mut besessen hat, die wichtige

Aufgabe grundlegend und umfassend anzupacken.

Als ich reiste, war der erste Band seines großen

Werkes über »Die Baukunst und religiöse Kultur

der Chinesen« (Berlin, Georg Reimer) vor

kurzem erschienen, auf Grund der Aufnahmen und Studien, die er als Beigeordneter der deutschen Gesandt-

schaft während dreier Jahre in vierzehn Provinzen des Reiches hatte machen können. Schon seine vor-

läufigen Berichte hatten wertvolle Fingerzeige gegeben; was ich an Ort und Stelle habe sehen können, hat

mein Zutrauen zu seinen baugeschichtlichen Urteilen ebenso bestärkt wie der im Jahre 1914 erschienene

zweite Band des Werkes, dem hoffentlich nach dem Kriege die übrigen unverzüglich folgen werden.

Wer an chinesischen Bauten nur die Einzelheiten sieht und sie gar an den ihm geläufigen Ordnungen des

klassischen Altertums zu messen versucht, wird sich enttäuscht finden. Die Griechen, die Schüler älterer

Nachbarvölker, haben es verstanden, ihren ursprünglichen, tonbekleideten Holzbau in Stein, einen einheit-

lichen Baustoff, zu übersetzen. Die Chinesen dagegen halten an ihrem urtümlichen Holzgerüst mit seinem

Ziegeldach bis heute fest und fügen schöne Steinarbeit nur bei reicherem Aufwand als Beiwerk hinzu.

Zwischen die kräftigen Stämme, die das schwere Gefüge des Daches tragen, ist außen höchstens Fachwerk

aus Lehm oder Ziegeln eingefügt, meist verputzt und bemalt. Innen bleiben zwischen den hohen Pfosten

die Hallen offen; nur die Wohnräume teilt man durch dünne Rohrwände. Aber die Konstruktionen und

Gliederungen dieses Holzbaus sind Nachklänge ältester Bauweisen, der langlebigste Holzstil der Welt: die

Stützen und Riegel, die Verbindungen der Pfosten und Balken, die auf das Bunteste vorkragenden Konsolen,

die zwischen Stütze und Last, Wand und Dach organisch und ausdrucksvoll vermitteln, das Dachgerüst mit

seinen vielerlei, echt zimmermannsrechten Grundformen, den lustigen Schmiegungen und dem launigen

Zierat. Hier findet auch der abendländische Freund der Tektonik und Bausymbolik Anlaß zu anregenden Studien.

Für die meisterliche Töpferarbeit und das köstliche Kolorit der Glasuren ist auch das blödeste Auge

empfänglich. Man wird an den Dachziegeln, den gekrümmten Pfannen wie den fröhlichen Bildwerken der

Firste, Grate und Traufen immer neue Formen, Töne und Einfälle bewundern, ebenso in den oft umfang-

reichen Reliefbildern auf den Mauern. Das leuchtende Braungelb der Kaisergräber und Paläste, das satte

Blau des Himmelstempels in Peking, die grünen,

strohgelben, violetten, rötlichen Glasuren, die

man aus den Ruinen des Sommerpalastes sich

selber auflesen kann, haben, soweit ich sehe,

nur im alten Mesopotamien ihresgleichen. Und

wo der Chinese sich zur Steinarbeit bequemt,

an dem quellenden Reliefschmuck der Pagoden

und Ehrenbögen, an den Säulen der Konfuzius-

tempel und an den Geländern, Pfosten und

Laternen der kaiserlichen Paläste und Tempel,

da wußte er seine überlieferte Ornamentik der

tektonisch gebotenen Kernform meisterlich an-

zupassen und Gebilde zu schaffen, die durch

ihre Verhältnisse, Massen, Umrisse und Flächen-

zier auch das anders gewöhnte Auge des Euro-

päers auf das Wärmste anzumuten vermögen.

Allein der eigentliche Wert der chinesischen

Bauten liegt nicht in den Einzelformen, sondern

26*

Teilansicht des kaiserlichen Sommerpalastes bei Peking

— 179