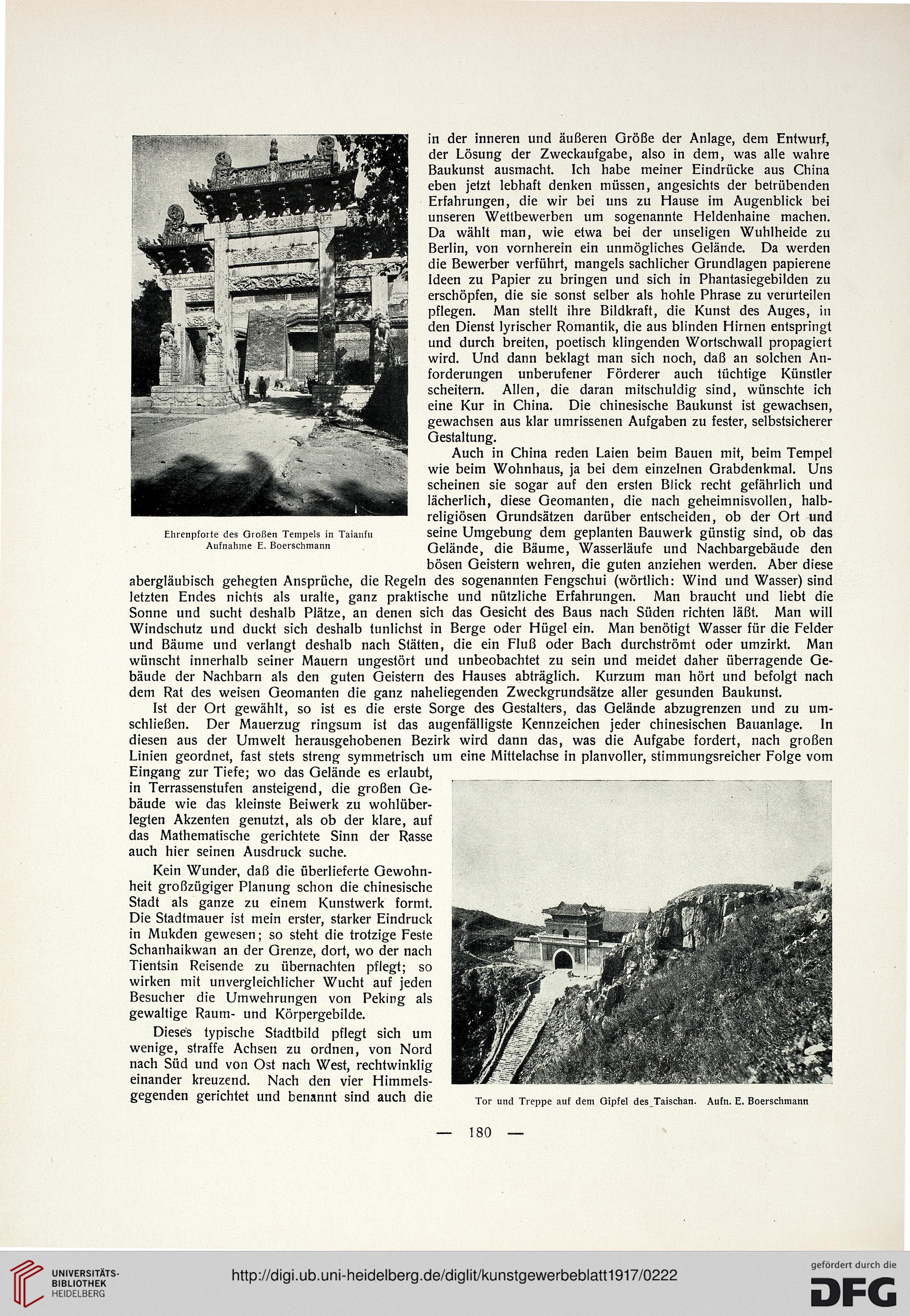

Ehrenpforte des Großen Tempels in Taianfn

Aufnahme E. Boerschmann

in der inneren und äußeren Größe der Anlage, dem Entwurf,

der Lösung der Zweckaufgabe, also in dem, was alle wahre

Baukunst ausmacht. Ich habe meiner Eindrücke aus China

eben jetzt lebhaft denken müssen, angesichts der betrübenden

Erfahrungen, die wir bei uns zu Hause im Augenblick bei

unseren Wettbewerben um sogenannte Heldenhaine machen.

Da wählt man, wie etwa bei der unseligen Wuhlheide zu

Berlin, von vornherein ein unmögliches Gelände. Da werden

die Bewerber verführt, mangels sachlicher Grundlagen papierene

Ideen zu Papier zu bringen und sich in Phantasiegebilden zu

erschöpfen, die sie sonst selber als hohle Phrase zu verurteilen

pflegen. Man stellt ihre Bildkraft, die Kunst des Auges, in

den Dienst lyrischer Romantik, die aus blinden Hirnen entspringt

und durch breiten, poetisch klingenden Wortschwall propagiert

wird. Und dann beklagt man sich noch, daß an solchen An-

forderungen unberufener Förderer auch tüchtige Künstler

scheitern. Allen, die daran mitschuldig sind, wünschte ich

eine Kur in China. Die chinesische Baukunst ist gewachsen,

gewachsen aus klar umrissenen Aufgaben zu fester, selbstsicherer

Gestaltung.

Auch in China reden Laien beim Bauen mit, beim Tempel

wie beim Wohnhaus, ja bei dem einzelnen Grabdenkmal. Uns

scheinen sie sogar auf den ersten Blick recht gefährlich und

lächerlich, diese Geomanten, die nach geheimnisvollen, halb-

religiösen Grundsätzen darüber entscheiden, ob der Ort und

seine Umgebung dem geplanten Bauwerk günstig sind, ob das

Gelände, die Bäume, Wasserläufe und Nachbargebäude den

bösen Geistern wehren, die guten anziehen werden. Aber diese

abergläubisch gehegten Ansprüche, die Regeln des sogenannten Fengschui (wörtlich: Wind und Wasser) sind

letzten Endes nichts als uralte, ganz praktische und nützliche Erfahrungen. Man braucht und liebt die

Sonne und sucht deshalb Plätze, an denen sich das Gesicht des Baus nach Süden richten läßt. Man will

Windschutz und duckt sich deshalb tunlichst in Berge oder Hügel ein. Man benötigt Wasser für die Felder

und Bäume und verlangt deshalb nach Stätten, die ein Fluß oder Bach durchströmt oder umzirkt. Man

wünscht innerhalb seiner Mauern ungestört und unbeobachtet zu sein und meidet daher überragende Ge-

bäude der Nachbarn als den guten Geistern des Hauses abträglich. Kurzum man hört und befolgt nach

dem Rat des weisen Geomanten die ganz naheliegenden Zweckgrundsätze aller gesunden Baukunst.

Ist der Ort gewählt, so ist es die erste Sorge des Gestalters, das Gelände abzugrenzen und zu um-

schließen. Der Mauerzug ringsum ist das augenfälligste Kennzeichen jeder chinesischen Bauanlage. In

diesen aus der Umwelt herausgehobenen Bezirk wird dann das, was die Aufgabe fordert, nach großen

Linien geordnet, fast stets streng symmetrisch um eine Mittelachse in planvoller, stimmungsreicher Folge vom

Eingang zur Tiefe; wo das Gelände es erlaubt, ________________________„___

in Terrassenstufen ansteigend, die großen Ge-

bäude wie das kleinste Beiwerk zu wohlüber-

legten Akzenten genutzt, als ob der klare, auf

das Mathematische gerichtete Sinn der Rasse

auch hier seinen Ausdruck suche.

Kein Wunder, daß die überlieferte Gewohn-

heit großzügiger Planung schon die chinesische

Stadt als ganze zu einem Kunstwerk formt.

Die Stadtmauer ist mein erster, starker Eindruck

in Mukden gewesen; so steht die trotzige Feste

Schanhaikwan an der Grenze, dort, wo der nach

Tientsin Reisende zu übernachten pflegt; so

wirken mit unvergleichlicher Wucht auf jeden

Besucher die Umwehrungen von Peking als

gewaltige Raum- und Körpergebilde.

Dieses typische Stadtbild pflegt sich um

wenige, straffe Achsen zu ordnen, von Nord

nach Süd und von Ost nach West, rechtwinklig

einander kreuzend. Nach den vier Himmels-

gegenden gerichtet und benannt sind auch die Tor und Treppe auf dem Giptel des Taischan. Aufn. E, Boerschmann

180 —

Aufnahme E. Boerschmann

in der inneren und äußeren Größe der Anlage, dem Entwurf,

der Lösung der Zweckaufgabe, also in dem, was alle wahre

Baukunst ausmacht. Ich habe meiner Eindrücke aus China

eben jetzt lebhaft denken müssen, angesichts der betrübenden

Erfahrungen, die wir bei uns zu Hause im Augenblick bei

unseren Wettbewerben um sogenannte Heldenhaine machen.

Da wählt man, wie etwa bei der unseligen Wuhlheide zu

Berlin, von vornherein ein unmögliches Gelände. Da werden

die Bewerber verführt, mangels sachlicher Grundlagen papierene

Ideen zu Papier zu bringen und sich in Phantasiegebilden zu

erschöpfen, die sie sonst selber als hohle Phrase zu verurteilen

pflegen. Man stellt ihre Bildkraft, die Kunst des Auges, in

den Dienst lyrischer Romantik, die aus blinden Hirnen entspringt

und durch breiten, poetisch klingenden Wortschwall propagiert

wird. Und dann beklagt man sich noch, daß an solchen An-

forderungen unberufener Förderer auch tüchtige Künstler

scheitern. Allen, die daran mitschuldig sind, wünschte ich

eine Kur in China. Die chinesische Baukunst ist gewachsen,

gewachsen aus klar umrissenen Aufgaben zu fester, selbstsicherer

Gestaltung.

Auch in China reden Laien beim Bauen mit, beim Tempel

wie beim Wohnhaus, ja bei dem einzelnen Grabdenkmal. Uns

scheinen sie sogar auf den ersten Blick recht gefährlich und

lächerlich, diese Geomanten, die nach geheimnisvollen, halb-

religiösen Grundsätzen darüber entscheiden, ob der Ort und

seine Umgebung dem geplanten Bauwerk günstig sind, ob das

Gelände, die Bäume, Wasserläufe und Nachbargebäude den

bösen Geistern wehren, die guten anziehen werden. Aber diese

abergläubisch gehegten Ansprüche, die Regeln des sogenannten Fengschui (wörtlich: Wind und Wasser) sind

letzten Endes nichts als uralte, ganz praktische und nützliche Erfahrungen. Man braucht und liebt die

Sonne und sucht deshalb Plätze, an denen sich das Gesicht des Baus nach Süden richten läßt. Man will

Windschutz und duckt sich deshalb tunlichst in Berge oder Hügel ein. Man benötigt Wasser für die Felder

und Bäume und verlangt deshalb nach Stätten, die ein Fluß oder Bach durchströmt oder umzirkt. Man

wünscht innerhalb seiner Mauern ungestört und unbeobachtet zu sein und meidet daher überragende Ge-

bäude der Nachbarn als den guten Geistern des Hauses abträglich. Kurzum man hört und befolgt nach

dem Rat des weisen Geomanten die ganz naheliegenden Zweckgrundsätze aller gesunden Baukunst.

Ist der Ort gewählt, so ist es die erste Sorge des Gestalters, das Gelände abzugrenzen und zu um-

schließen. Der Mauerzug ringsum ist das augenfälligste Kennzeichen jeder chinesischen Bauanlage. In

diesen aus der Umwelt herausgehobenen Bezirk wird dann das, was die Aufgabe fordert, nach großen

Linien geordnet, fast stets streng symmetrisch um eine Mittelachse in planvoller, stimmungsreicher Folge vom

Eingang zur Tiefe; wo das Gelände es erlaubt, ________________________„___

in Terrassenstufen ansteigend, die großen Ge-

bäude wie das kleinste Beiwerk zu wohlüber-

legten Akzenten genutzt, als ob der klare, auf

das Mathematische gerichtete Sinn der Rasse

auch hier seinen Ausdruck suche.

Kein Wunder, daß die überlieferte Gewohn-

heit großzügiger Planung schon die chinesische

Stadt als ganze zu einem Kunstwerk formt.

Die Stadtmauer ist mein erster, starker Eindruck

in Mukden gewesen; so steht die trotzige Feste

Schanhaikwan an der Grenze, dort, wo der nach

Tientsin Reisende zu übernachten pflegt; so

wirken mit unvergleichlicher Wucht auf jeden

Besucher die Umwehrungen von Peking als

gewaltige Raum- und Körpergebilde.

Dieses typische Stadtbild pflegt sich um

wenige, straffe Achsen zu ordnen, von Nord

nach Süd und von Ost nach West, rechtwinklig

einander kreuzend. Nach den vier Himmels-

gegenden gerichtet und benannt sind auch die Tor und Treppe auf dem Giptel des Taischan. Aufn. E, Boerschmann

180 —