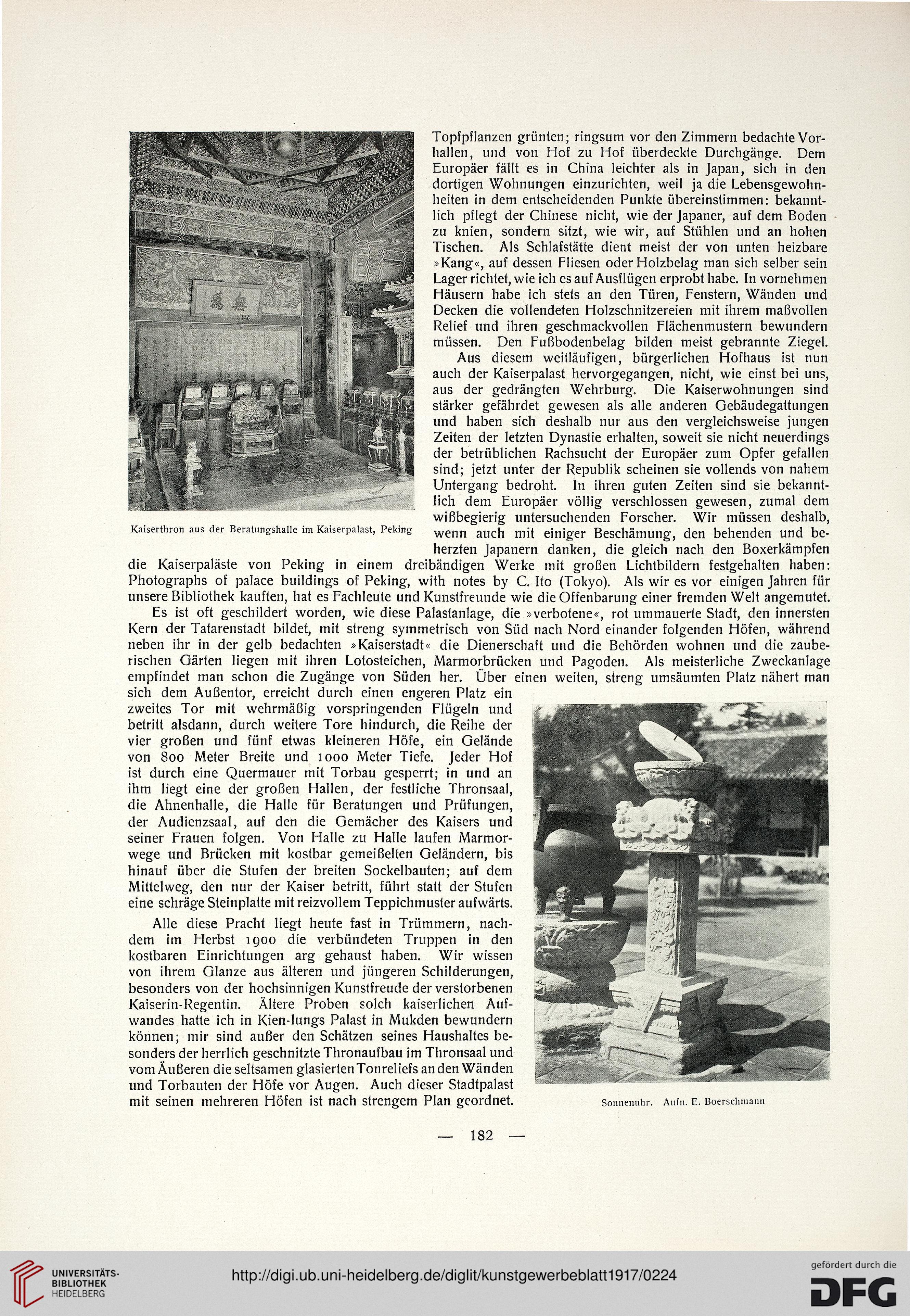

Kaiserthron aus der Beratungshalle im Kaiserpalast, Peking

Topfpflanzen grünten; ringsum vor den Zimmern bedachte Vor-

hallen, und von Hof zu Hof überdeckte Durchgänge. Dem

Europäer fällt es in China leichter als in Japan, sich in den

dortigen Wohnungen einzurichten, weil ja die Lebensgewohn-

heiten in dem entscheidenden Punkte übereinstimmen: bekannt-

lich pflegt der Chinese nicht, wie der Japaner, auf dem Boden

zu knien, sondern sitzt, wie wir, auf Stühlen und an hohen

Tischen. Als Schlafstätte dient meist der von unten heizbare

»Kang«, auf dessen Fliesen oder Holzbelag man sich selber sein

Lager richtet, wie ich es auf Ausflügen erprobt habe. In vornehmen

Häusern habe ich stets an den Türen, Fenstern, Wänden und

Decken die vollendeten Holzschnitzereien mit ihrem maßvollen

Relief und ihren geschmackvollen Flächenmustern bewundern

müssen. Den Fußbodenbelag bilden meist gebrannte Ziegel.

Aus diesem weitläufigen, bürgerlichen Hof haus ist nun

auch der Kaiserpalast hervorgegangen, nicht, wie einst bei uns,

aus der gedrängten Wehrburg. Die Kaiserwohnungen sind

stärker gefährdet gewesen als alle anderen Gebäudegattungen

und haben sich deshalb nur aus den vergleichsweise jungen

Zeiten der letzten Dynastie erhalten, soweit sie nicht neuerdings

der betrüblichen Rachsucht der Europäer zum Opfer gefallen

sind; jetzt unter der Republik scheinen sie vollends von nahem

Untergang bedroht. In ihren guten Zeiten sind sie bekannt-

lich dem Europäer völlig verschlossen gewesen, zumal dem

wißbegierig untersuchenden Forscher. Wir müssen deshalb,

wenn auch mit einiger Beschämung, den behenden und be-

herzten Japanern danken, die gleich nach den Boxerkämpfen

die Kaiserpaläste von Peking in einem dreibändigen Werke mit großen Lichtbildern festgehalten haben:

Photographs of palace buildings of Peking, with notes by C. Ito (Tokyo). Als wir es vor einigen Jahren für

unsere Bibliothek kauften, hat es Fachleute und Kunstfreunde wie die Offenbarung einer fremden Welt angemutet.

Es ist oft geschildert worden, wie diese Palastanlage, die »verbotene«, rot ummauerte Stadt, den innersten

Kern der Tatarenstadt bildet, mit streng symmetrisch von Süd nach Nord einander folgenden Höfen, während

neben ihr in der gelb bedachten »Kaiserstadt« die Dienerschaft und die Behörden wohnen und die zaube-

rischen Gärten liegen mit ihren Lotosteichen, Marmorbrücken und Pagoden. Als meisterliche Zweckanlage

empfindet man schon die Zugänge von Süden her. Über einen weiten, streng umsäumten Platz nähert man

sich dem Außentor, erreicht durch einen engeren Platz ein

zweites Tor mit wehrmäßig vorspringenden Flügeln und

betritt alsdann, durch weitere Tore hindurch, die Reihe der

vier großen und fünf etwas kleineren Höfe, ein Gelände

von 800 Meter Breite und 1000 Meter Tiefe. Jeder Hof

ist durch eine Quermauer mit Torbau gesperrt; in und an

ihm liegt eine der großen Hallen, der festliche Thronsaal,

die Ahnenhalle, die Halle für Beratungen und Prüfungen,

der Audienzsaal, auf den die Gemächer des Kaisers und

seiner Frauen folgen. Von Halle zu Halle laufen Marmor-

wege und Brücken mit kostbar gemeißelten Geländern, bis

hinauf über die Stufen der breiten Sockelbauten; auf dem

Mittelweg, den nur der Kaiser betritt, führt statt der Stufen

eine schräge Steinplatte mit reizvollem Teppichmuster aufwärts.

Alle diese Pracht liegt heute fast in Trümmern, nach-

dem im Herbst 1900 die verbündeten Truppen in den

kostbaren Einrichtungen arg gehaust haben. Wir wissen

von ihrem Glänze aus älteren und jüngeren Schilderungen,

besonders von der hochsinnigen Kunstfreude der verstorbenen

Kaiserin-Regentin. Ältere Proben solch kaiserlichen Auf-

wandes hatte ich in Kien-lungs Palast in Mukden bewundern

können; mir sind außer den Schätzen seines Haushaltes be-

sonders der herrlich geschnitzte Thronaufbau im Thronsaal und

vom Äußeren die seltsamen glasierten Tonreliefs an den Wänden

und Torbauten der Höfe vor Augen. Auch dieser Stadtpalast

mit seinen mehreren Höfen ist nach strengem Plan geordnet. Sonnenuhr. Aufn. e. Boerscbmann

— 182 —

Topfpflanzen grünten; ringsum vor den Zimmern bedachte Vor-

hallen, und von Hof zu Hof überdeckte Durchgänge. Dem

Europäer fällt es in China leichter als in Japan, sich in den

dortigen Wohnungen einzurichten, weil ja die Lebensgewohn-

heiten in dem entscheidenden Punkte übereinstimmen: bekannt-

lich pflegt der Chinese nicht, wie der Japaner, auf dem Boden

zu knien, sondern sitzt, wie wir, auf Stühlen und an hohen

Tischen. Als Schlafstätte dient meist der von unten heizbare

»Kang«, auf dessen Fliesen oder Holzbelag man sich selber sein

Lager richtet, wie ich es auf Ausflügen erprobt habe. In vornehmen

Häusern habe ich stets an den Türen, Fenstern, Wänden und

Decken die vollendeten Holzschnitzereien mit ihrem maßvollen

Relief und ihren geschmackvollen Flächenmustern bewundern

müssen. Den Fußbodenbelag bilden meist gebrannte Ziegel.

Aus diesem weitläufigen, bürgerlichen Hof haus ist nun

auch der Kaiserpalast hervorgegangen, nicht, wie einst bei uns,

aus der gedrängten Wehrburg. Die Kaiserwohnungen sind

stärker gefährdet gewesen als alle anderen Gebäudegattungen

und haben sich deshalb nur aus den vergleichsweise jungen

Zeiten der letzten Dynastie erhalten, soweit sie nicht neuerdings

der betrüblichen Rachsucht der Europäer zum Opfer gefallen

sind; jetzt unter der Republik scheinen sie vollends von nahem

Untergang bedroht. In ihren guten Zeiten sind sie bekannt-

lich dem Europäer völlig verschlossen gewesen, zumal dem

wißbegierig untersuchenden Forscher. Wir müssen deshalb,

wenn auch mit einiger Beschämung, den behenden und be-

herzten Japanern danken, die gleich nach den Boxerkämpfen

die Kaiserpaläste von Peking in einem dreibändigen Werke mit großen Lichtbildern festgehalten haben:

Photographs of palace buildings of Peking, with notes by C. Ito (Tokyo). Als wir es vor einigen Jahren für

unsere Bibliothek kauften, hat es Fachleute und Kunstfreunde wie die Offenbarung einer fremden Welt angemutet.

Es ist oft geschildert worden, wie diese Palastanlage, die »verbotene«, rot ummauerte Stadt, den innersten

Kern der Tatarenstadt bildet, mit streng symmetrisch von Süd nach Nord einander folgenden Höfen, während

neben ihr in der gelb bedachten »Kaiserstadt« die Dienerschaft und die Behörden wohnen und die zaube-

rischen Gärten liegen mit ihren Lotosteichen, Marmorbrücken und Pagoden. Als meisterliche Zweckanlage

empfindet man schon die Zugänge von Süden her. Über einen weiten, streng umsäumten Platz nähert man

sich dem Außentor, erreicht durch einen engeren Platz ein

zweites Tor mit wehrmäßig vorspringenden Flügeln und

betritt alsdann, durch weitere Tore hindurch, die Reihe der

vier großen und fünf etwas kleineren Höfe, ein Gelände

von 800 Meter Breite und 1000 Meter Tiefe. Jeder Hof

ist durch eine Quermauer mit Torbau gesperrt; in und an

ihm liegt eine der großen Hallen, der festliche Thronsaal,

die Ahnenhalle, die Halle für Beratungen und Prüfungen,

der Audienzsaal, auf den die Gemächer des Kaisers und

seiner Frauen folgen. Von Halle zu Halle laufen Marmor-

wege und Brücken mit kostbar gemeißelten Geländern, bis

hinauf über die Stufen der breiten Sockelbauten; auf dem

Mittelweg, den nur der Kaiser betritt, führt statt der Stufen

eine schräge Steinplatte mit reizvollem Teppichmuster aufwärts.

Alle diese Pracht liegt heute fast in Trümmern, nach-

dem im Herbst 1900 die verbündeten Truppen in den

kostbaren Einrichtungen arg gehaust haben. Wir wissen

von ihrem Glänze aus älteren und jüngeren Schilderungen,

besonders von der hochsinnigen Kunstfreude der verstorbenen

Kaiserin-Regentin. Ältere Proben solch kaiserlichen Auf-

wandes hatte ich in Kien-lungs Palast in Mukden bewundern

können; mir sind außer den Schätzen seines Haushaltes be-

sonders der herrlich geschnitzte Thronaufbau im Thronsaal und

vom Äußeren die seltsamen glasierten Tonreliefs an den Wänden

und Torbauten der Höfe vor Augen. Auch dieser Stadtpalast

mit seinen mehreren Höfen ist nach strengem Plan geordnet. Sonnenuhr. Aufn. e. Boerscbmann

— 182 —