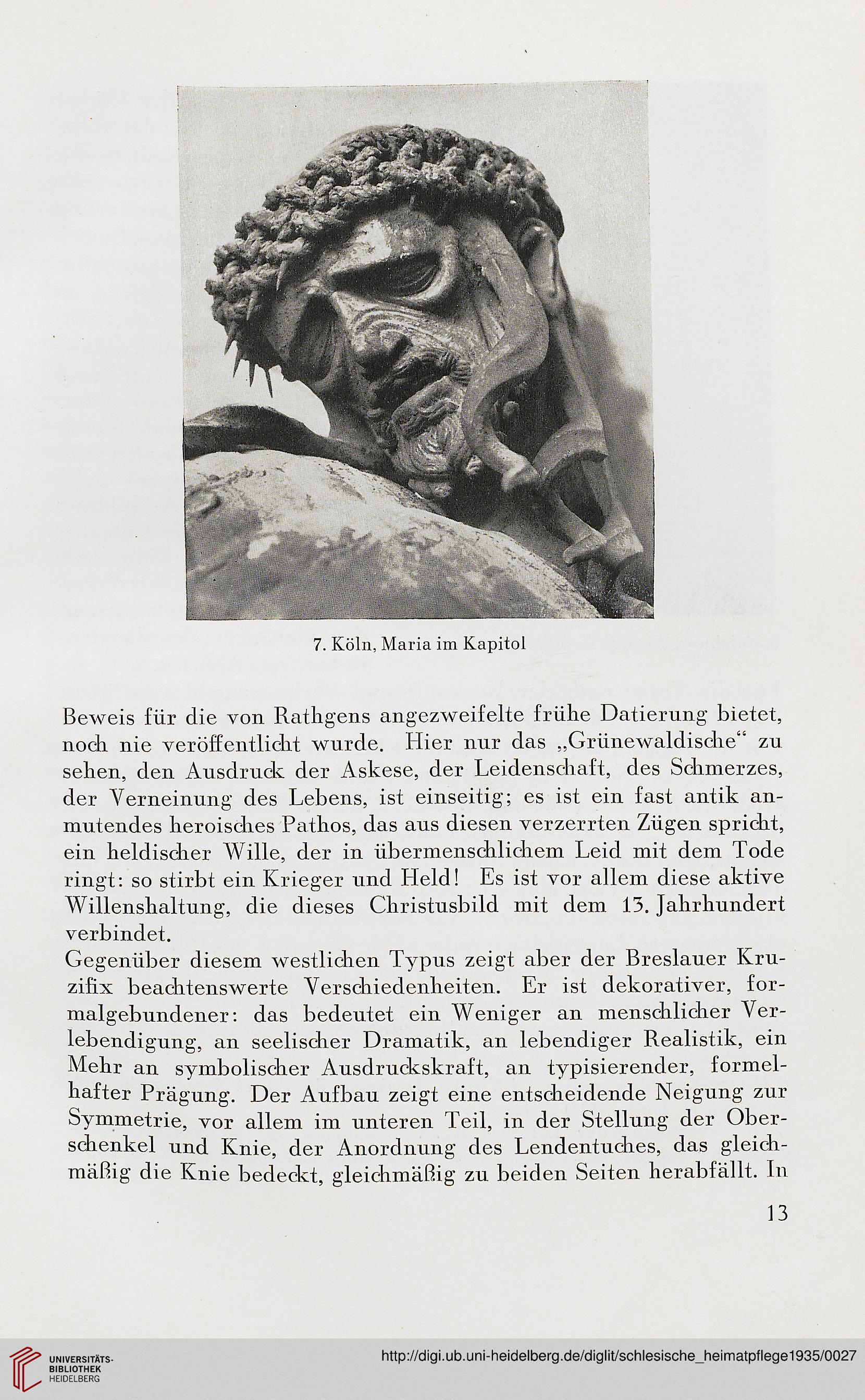

7. Köln, Maria im Kapitol

Beweis für die von Rathgens angezweifelte frühe Datierung bietet,

noch, nie veröffentlicht wurde. Hier nur das „Grünewaldische" zu

sehen, den Ausdruck der Askese, der Leidenschaft, des Schmerzes,

der Verneinung des Lebens, ist einseitig; es ist ein fast antik an-

mutendes heroisches Pathos, das aus diesen verzerrten Zügen spricht,

ein heldischer Wille, der in übermenschlichem Leid mit dem Tode

ringt: so stirbt ein Krieger und Held! Es ist vor allem diese aktive

Willenshaltung, die dieses Christusbild mit dem 15. Jahrhundert

verbindet.

Gegenüber diesem westlichen Typus zeigt aber der Breslauer Kru-

zifix beachtenswerte Verschiedenheiten. Er ist dekorativer, for-

malgebundener: das bedeutet ein Weniger an menschlicher Ver-

lebendigung, an seelischer Dramatik, an lebendiger Realistik, ein

Mehr an symbolischer Ausdruckskraft, an typisierender, formel-

hafter Prägung. Der Aufbau zeigt eine entscheidende Neigung zur

Symmetrie, vor allem im unteren Teil, in der Stellung der Ober-

schenkel und Knie, der Anordnung des Lendentuches, das gleich-

mäßig die Knie bedeckt, gleichmäßig zu beiden Seiten herabfällt. In

13

Beweis für die von Rathgens angezweifelte frühe Datierung bietet,

noch, nie veröffentlicht wurde. Hier nur das „Grünewaldische" zu

sehen, den Ausdruck der Askese, der Leidenschaft, des Schmerzes,

der Verneinung des Lebens, ist einseitig; es ist ein fast antik an-

mutendes heroisches Pathos, das aus diesen verzerrten Zügen spricht,

ein heldischer Wille, der in übermenschlichem Leid mit dem Tode

ringt: so stirbt ein Krieger und Held! Es ist vor allem diese aktive

Willenshaltung, die dieses Christusbild mit dem 15. Jahrhundert

verbindet.

Gegenüber diesem westlichen Typus zeigt aber der Breslauer Kru-

zifix beachtenswerte Verschiedenheiten. Er ist dekorativer, for-

malgebundener: das bedeutet ein Weniger an menschlicher Ver-

lebendigung, an seelischer Dramatik, an lebendiger Realistik, ein

Mehr an symbolischer Ausdruckskraft, an typisierender, formel-

hafter Prägung. Der Aufbau zeigt eine entscheidende Neigung zur

Symmetrie, vor allem im unteren Teil, in der Stellung der Ober-

schenkel und Knie, der Anordnung des Lendentuches, das gleich-

mäßig die Knie bedeckt, gleichmäßig zu beiden Seiten herabfällt. In

13