der Behandlung der Flächen

zeigt sich eine für das volks-

tümliche Kunstschaffen cha-

rakteristische Vorliebe für

eine regelmäßige Musterung,

in der Verteilung der Geißel-

wunden, in dem rautenför-

migen Netz der Adern an

den Beinen.

Wie die Weiterentwicklung

des Kölnischen Typus nach

der Jahrhundertmitte aus-

sieht, zeigt der noch unver-

öffentlichte Mystikerkruzifix

in der Allerheiligenkapelle

in Köln. Die Ausbildung

des Thorax erinnert an eleu

.jl Breslauer. aber Köln hält

grundsätzlich an der Asym-

^EuÄÄÄ^.JLi-Sli^feMHEl 'J&HmBk meine der Bei nstel hing und

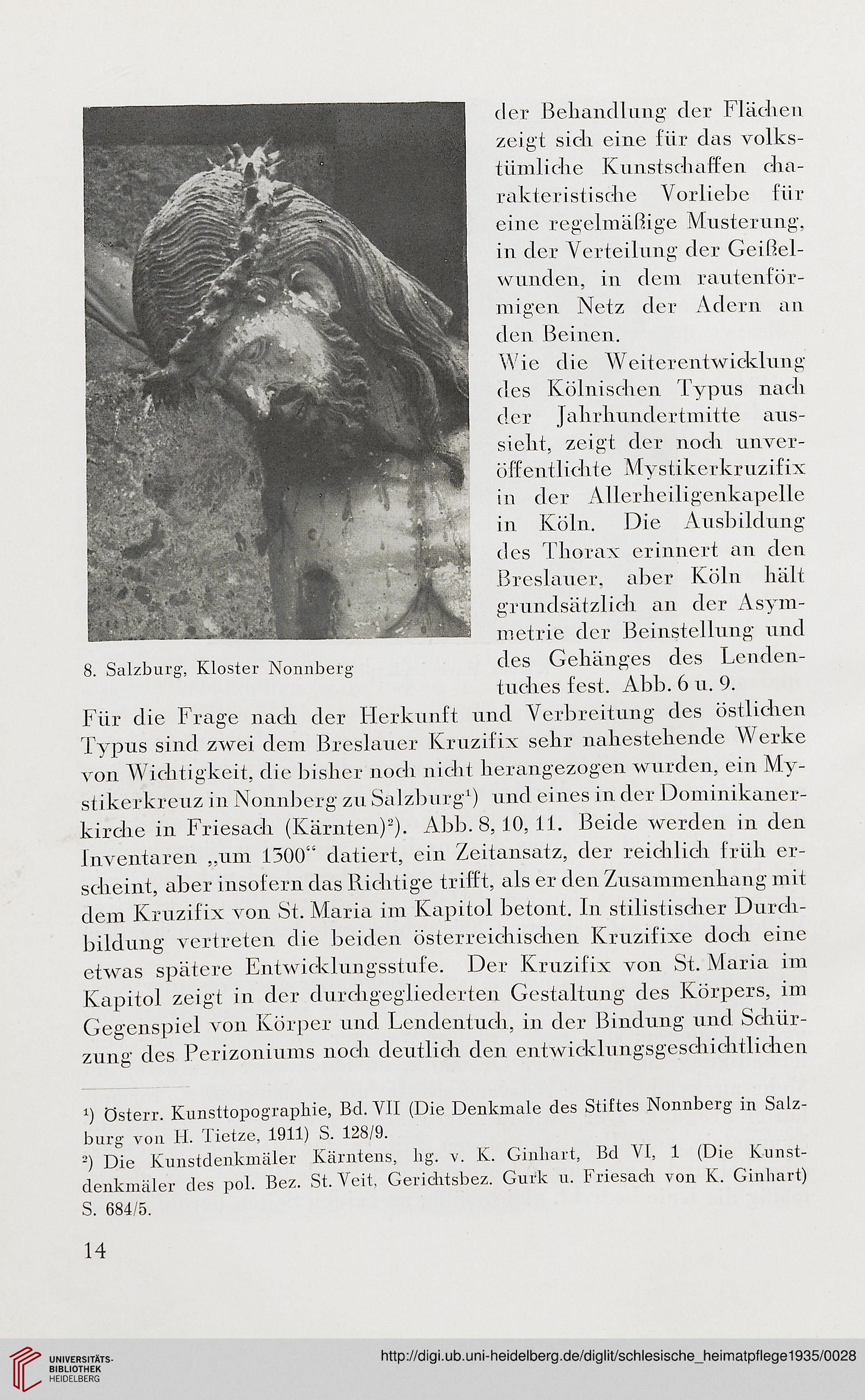

8. Salzburg, Kloster Nonnbetg cles Gehänges des Lenden-

tuches fest. Abb. 6 u. 9.

Für die Frage nach der Herkunft und Verbreitung des östlichen

Typus sind zwei dem Breslauer Kruzifix sehr nahestehende Werke

von Wichtigkeit, die bisher noch nicht herangezogen wurden, ein My-

sl i kerkreuz in Nonnberg zu Salzburg1) und eines in der Dominikaner-

kirche in Friesach. (Kärnten)2). Abb. 8, 10, I I . Beide werden in den

Inventaren „um 1500" datiert, ein Zeitansatz, der reichlich früh er-

scheint, aber insofern das Richtige trifft, als er den Zusammenhang mit

dem Kruzifix von St. Maria im Kapitol betont. In stilistischer Durch-

bildung vertreten die beiden österreichischen Kruzifixe doch eine

etwas spätere Entwicklungsstufe. Der Kruzifix von St. Maria im

Kapitol zeigt in der durehgegliederten Gestaltung des Körpers, im

Gegenspiel von Körper und Lendentuch, in der Bindung und Schür-

zung des Perizoniums noch deutlich den entwicklungsgeschichtlichen

österr. Kunsttopographie, Bd. VII (Die Denkmale des Stiftes Nonnberg in Salz-

burg von H. Tictze, 1911) S. 128/9.

2) Die Kunstdenkmäler Kärntens, hg. v. K. Ginlmrt, Bd VI, 1 (Die Kunst-

denkmäler cles pol. Bez. St. Veit. Gericlitsbez. Gurk u. Friesach von K. Ginliart)

S. 684/5.

14

zeigt sich eine für das volks-

tümliche Kunstschaffen cha-

rakteristische Vorliebe für

eine regelmäßige Musterung,

in der Verteilung der Geißel-

wunden, in dem rautenför-

migen Netz der Adern an

den Beinen.

Wie die Weiterentwicklung

des Kölnischen Typus nach

der Jahrhundertmitte aus-

sieht, zeigt der noch unver-

öffentlichte Mystikerkruzifix

in der Allerheiligenkapelle

in Köln. Die Ausbildung

des Thorax erinnert an eleu

.jl Breslauer. aber Köln hält

grundsätzlich an der Asym-

^EuÄÄÄ^.JLi-Sli^feMHEl 'J&HmBk meine der Bei nstel hing und

8. Salzburg, Kloster Nonnbetg cles Gehänges des Lenden-

tuches fest. Abb. 6 u. 9.

Für die Frage nach der Herkunft und Verbreitung des östlichen

Typus sind zwei dem Breslauer Kruzifix sehr nahestehende Werke

von Wichtigkeit, die bisher noch nicht herangezogen wurden, ein My-

sl i kerkreuz in Nonnberg zu Salzburg1) und eines in der Dominikaner-

kirche in Friesach. (Kärnten)2). Abb. 8, 10, I I . Beide werden in den

Inventaren „um 1500" datiert, ein Zeitansatz, der reichlich früh er-

scheint, aber insofern das Richtige trifft, als er den Zusammenhang mit

dem Kruzifix von St. Maria im Kapitol betont. In stilistischer Durch-

bildung vertreten die beiden österreichischen Kruzifixe doch eine

etwas spätere Entwicklungsstufe. Der Kruzifix von St. Maria im

Kapitol zeigt in der durehgegliederten Gestaltung des Körpers, im

Gegenspiel von Körper und Lendentuch, in der Bindung und Schür-

zung des Perizoniums noch deutlich den entwicklungsgeschichtlichen

österr. Kunsttopographie, Bd. VII (Die Denkmale des Stiftes Nonnberg in Salz-

burg von H. Tictze, 1911) S. 128/9.

2) Die Kunstdenkmäler Kärntens, hg. v. K. Ginlmrt, Bd VI, 1 (Die Kunst-

denkmäler cles pol. Bez. St. Veit. Gericlitsbez. Gurk u. Friesach von K. Ginliart)

S. 684/5.

14